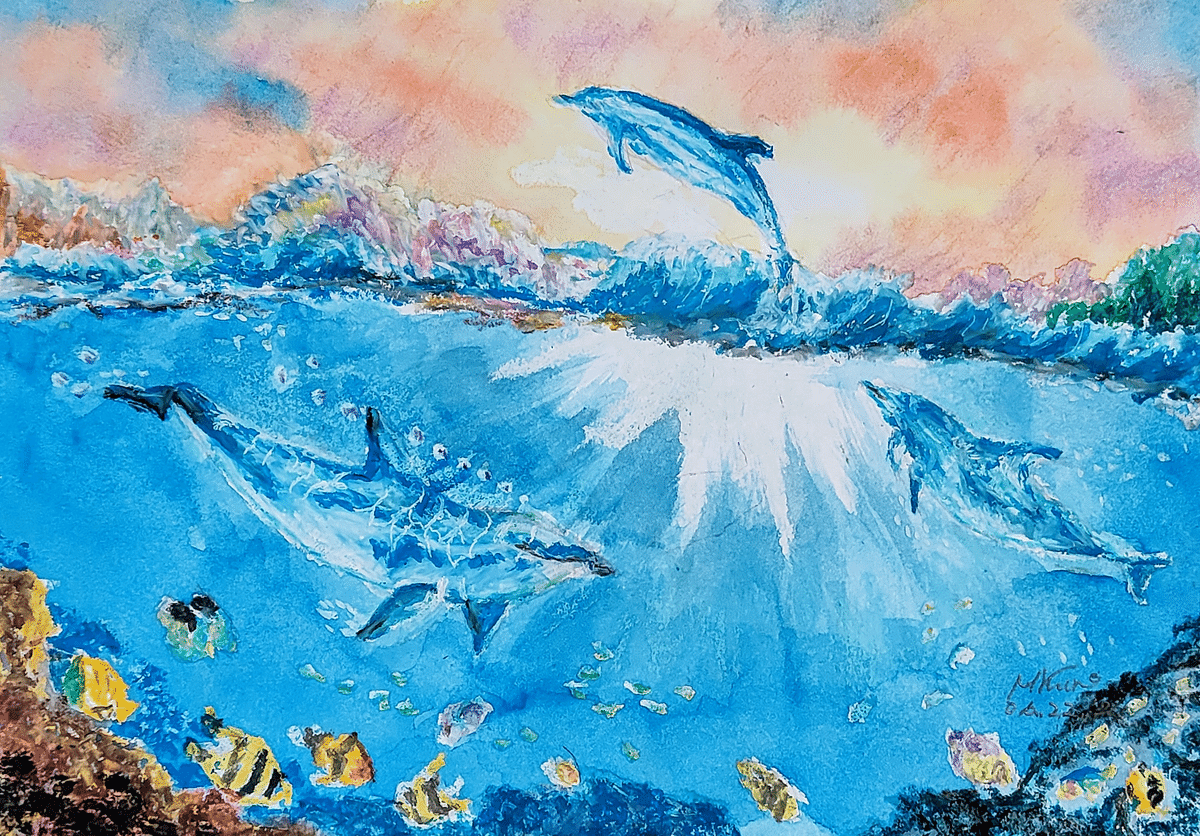

学芸美術 画家の心 第67回「クリスチャン・リース・ラッセン サンクチュアリ 制作年不詳」

今から30年程前の日本は、今とは違い国中が光化がやきバブル景気にわいていた。こんな時にキラキラする南海の風景を想像させる絵が日本で大注目された。その絵を描いた画家の名はクリスチャン・リース・ラッセルといい、そんな日本で華々しく登場してきた。

彼はハワイのサーファーで、事業家で、歌手で、俳優で、映画監督もするほどの多芸多才な人だった。子供のころから絵が得意で、Tシャツに絵を描き売っていた。だからだろうか絵はほぼ独学で、若者や女性たちが好むイルカやクジラ、色とりどりの熱帯魚、日の出や夕日を絵にした。そんな絵がバブル期の日本の若者を中心に受け入れられた。

バブル期の日本は、土地神話をはじめいろいろなものが投機の対象となり、絵画も含まれていた。ところがラッセンの絵は美術館ではなく、郊外に展開されていた大型ショッピングセンターや百貨店の催事場で開かれ、手軽な値段の一万円程度から数百万円の値段で即売された。

因みに本文とはまったく関係ないのだが、今現在、ラッセンの絵はオークションにかかることはなく、ほぼ無価値になっているという。

ところでなぜラッセンの絵は美術館で開催されなかったのだろうか、それは日本だけでなく世界中の美術館もそうであった。なぜか?

それは単に彼の絵が美術作品とは認められなかったからで、ジャンルはリビングアートというカテゴリーに分類されるらしい。

考えてみると、アメリカという国は、なんでもOKのポップアートが大好きな国ではなかったのか。そんな国ですらラッセンの絵を認めなかったし、画家としても認識されていない。

ここまで徹底するには内在する強烈な批判が含まれているように思う。その理由、原因はいったい何なのか。どうして美術界は彼を認めようとしないのか?

単純に美しい絵が好きな人もいるだろうに…。

これらの疑問は大いに気になるが、わたしはラッセンの絵を模写してこれらの疑問を考えてみようと思った。

最初、彼の絵の模写は難しそうだなと思っていた。ところが描いてみると意外にもワンパターンで描けることが分かった。イルカやクジラは単純な線だし、数々の熱帯魚も原色で表せば格好がつく。バックはブルーで、波は白。空は原色を使いつつ境界線をぼかす。言ってみればそれだけなのだ。

世間ではラッセンの絵は薄っぺらだと評価されている。確かに遠近感はなく、各モチーフを画面に張り付けただけのように見える。日本にも薄っぺらな絵はある。それは浮世絵だ。ある種、日本画もそうかもしれない。薄っぺらだからダメだ、という理由にはならない。

さて、模写が終わり、アルミ枠の額に入れ飾ってみた。オーなるほどこういうことか、結構見栄えがする。リビングアートだろうと美しい、これが受けたのだなとわたしなりに納得する。

しかし、異変が起きるのはこの後である。

次の日に見るともういいかな、いや、むしろ見たなくなっているのだ。絵の薄っぺらさとギラギラ感が気になって心がざわつくのである。この小文を書き終えたら片付けよう、そんな考えに至る。

これまで60枚以上の模写をとおして感じることは、いい作品はわたしの拙い画力ですらずっと飾っていたいと思うもので、たとえ外してもしばらくするとまた飾りたくなる。

果たしてラッセンの模写絵は再び飾る出番が巡ってくるのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?