博物館をめぐる旅 6days (その8 旅6日目)

いよいよ旅の最終日。6日目は豊橋市立自然史博物館から始まる。

その1からその7まではこちら。

豊橋市立自然史博物館に着くまで

豊橋市立自然史博物館は非常に充実した自然史博物館だという噂を聞いていたので、せっかく東海道本線に乗って帰京するのだから、ぜひとも立ち寄りたいと思っていた。

泊まったホテルは豊橋駅前だったので、豊橋駅から電車に乗って隣の二川駅まで向かい、そこから徒歩でアプローチする。

二川駅を出ると、駅前ロータリーには恐竜がいた。

トリケラトプスも。

トリケラトプスの像に掲示されている「豊橋総合動物公園 のんほいパーク」というのは、動物園、植物園、遊園地などがある有料の公園施設なのだが、その中に自然史博物館もある。

このトリケラトプスは、その公園への道しるべなのだ。

こういった道しるべが公園の入口まで点々と設置されているのだが、なにもそのモチーフは恐竜ばかりではない。

公園内には動物園もあるので、そこで飼育されている動物をモチーフにした像もある。

そんな像に導かれて、迷うことなく公園の入口までたどり着いた。

このゲートをくぐり、入口で入園料を払って中に入る。(この公園に入るには入園料を払わなければならないのだが、自然史博物館に入館する際には入館料を払う必要は無い。)

公園に入るとすぐに左手に、コインロッカーがある。

ここには大きめのサイズの荷物も入るコインロッカーが設置されていたのだが、有料であることに怯んで預けそこねてしまった。

博物館にもっと好条件(具体的に言えば無料とか)のコインロッカーがあるかもしれない、という何の根拠もない可能性をアテにして、重い荷物を背負ったまま自然史博物館に向かってしまったのである。

が、この判断は後に大変な後悔招くこととなる。

さて、公園の入口からメインの通りを歩くとすぐ、植物園の建物が現れる。

これをパスして、メインの通りをさらに奥へ進む。

通り沿いには出店が立ち並び、縁日みたいだ。

この時はまだ10時前だったので、どの出店もまだお客さんはおらず。

豊橋市立自然史博物館

公園の入口から10分ほど歩くと、自然史博物館が見えてくる。

けっこう立派な建物だ。

この公園といい、植物園といい、自然史博物館といい、豊橋市は財政の豊かな自治体なのだろうか。

博物館に入ってまず最初に、コインロッカーに荷物を預けることにした。重くて担いでられない。

が、コインロッカーには、僕の荷物が入るサイズのロッカーが無い。やはり、公園入口のコインロッカーに預けるべきだった。

といっても、荷物をコインロッカーに入れるためだけに往復20分歩いて公園の入口まで行ってくる気にもならない。

仕方がないので、荷物を担いだまま展示を見ることにした。荷物が肩に食い込む。

館のエンタランスから展示室までの通路には、地元の小中学生たちの自由研究の成果が展示されていた。

さすが市立の施設、地元密着だなーと思いながら何の気無しに見てみると、そのレベルの高さに驚かずにはいられなかった。

これが中学1年生の自由研究なのだそうだ。

自分の中学1年生の時のことを思い返すと、生きているのが恥ずかしくなってくる。

入館早々に打ちのめされながら通路を歩き、展示室手前の中央ホールみたいなところにたどり着くと、そこにはトリケラトプスとティラノサウルスがいた。

もうこの時点から豪華である。まだ展示室にも入っていないのだ。

いよいよ1つめの展示室に入る。テーマは古生代だ。

展示はまず、生命の誕生どころか、地球の誕生以前、太陽系の誕生の時点から話が始まる。これぞ自然史!

この通路状の展示スペースを抜けると、そこでやっと生命の誕生を迎える。

原核生物から真核生物への、原初の生命の誕生から解き明かしてくれるコーナーだ。

それらの単細胞生物から、先カンブリア紀の海綿やらクラゲやらといった生き物を経て、カンブリア爆発への流れを簡潔に、漫画仕立てのパネルを交えながら解説してくれている。とても分かりやすい。

次のコーナーではさらに時代が進み、殻で身を守った軟体動物(貝類やアンモナイトなど)の登場に至る。

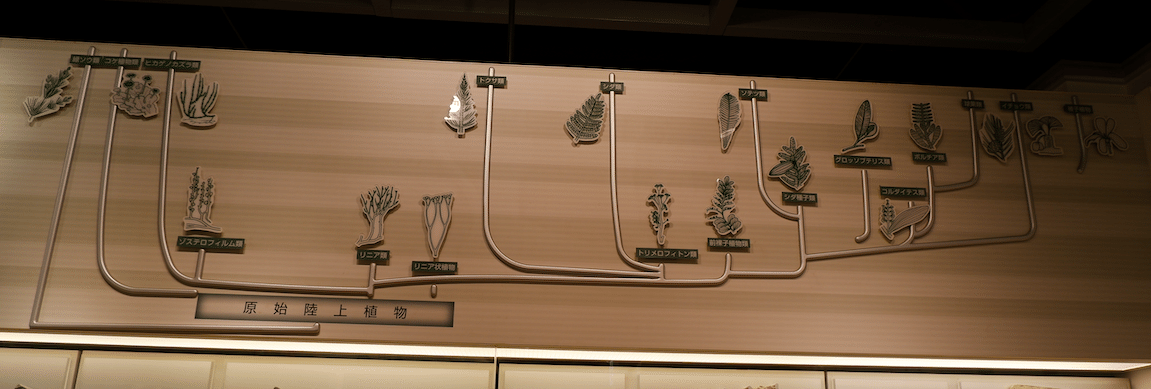

随所で系統樹が示されているのもありがたい。

さらに、棘皮動物(ウニやヒトデなど)の発生や、原始的な魚から脊椎動物への進化などに話が移る。

魚に脊椎ができてくると、次は、水から這い上がって水陸両用の生活をする両生類の登場である。

ここから爬虫類への進化の話になるのかと思いきや、いったん、それ以外の同時代の生き物についても広く展示されることとなる。焦らしが上手い。

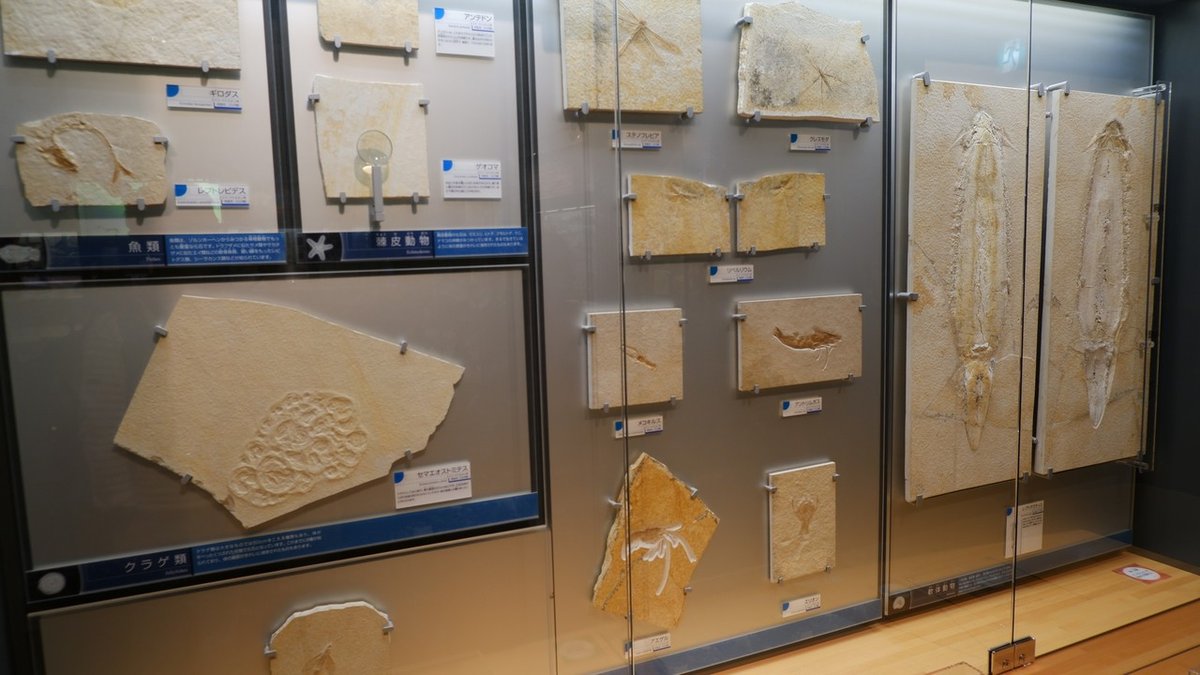

ここで登場するのが、ノジュールの中に保存された軟体動物の軟組織の化石だ。(クラゲとか。)

こんなにはっきりと残っているものは貴重だ。

次は節足動物(エビとかカニとか)という括り。そして簡単にエビ・カニ類の化石の紹介があったあとに、お待ちかねの三葉虫の登場である。

次が植物。

植物の系統樹もちゃんと掲示されていて、非常にうれしい。

生命の進化を、特定の人気生物に絞らずに全面的に展示解説している姿勢に、すごく好感を持った。

しかも、いずれも簡潔・端的に解説されており、旅行6日目の疲れ果てたオッサンでも集中力を切らさずに解説を見ることができる。

よく練られているなぁ。

こうして、いったんこの時代までの生物に関する展示・解説が終わると、次はディメトロドンがお出迎えである。

ディメトロドンはペルム紀の生物なので、解説パネル付きの展示は先に石炭紀の生物を扱っている。

石炭紀には、鱗木(りんぼく)という、樹皮が鱗のようになっている植物が栄えたのだが、その6mもの長さの根っこの化石が展示されていた。(下の写真の中央を左右に横切る長い物体がそれだ。)

以前、目黒寄生虫博物館でサナダムシの長さを実感して驚いたことがあるが、この根っこについても現物を見てこその驚きである。

やはり、本で読んだり写真で見たりして得られた理解と、実地で現物を見た理解は、全く別物だということを再確認させられた瞬間だ。

そして、石炭紀の終わり頃になると、哺乳類型爬虫類と呼ばれる、爬虫類の特徴を持った哺乳類の先祖にあたる生物が現れる。

石炭紀の次のペルム紀に登場するディメトロドンも、この哺乳類型爬虫類の一種だ。

哺乳類型爬虫類はペルム紀まで大いに栄えたようだが、中生代に入って恐竜が登場すると衰退してしまうのだった。

次のコーナーは、いよいよその中生代、恐竜の時代である。

もちろんここでも、ド派手な恐竜の話ばかりでなく、その時代の様々な生物に関する解説が展示されている。

中生代(ジュラ紀)の植物の化石。

また、この博物館の特徴として、各時代の随所に、その時代の化石が産出される顕著な場所(バージェスとかメゾンクリークとか)のプチ特集があったりするのだが、ここではゾルホーヘンの石版石から産出された化石が展示されていた。

こんな石版、自室に飾ってみたいものである。

また、古生代に発生したアンモナイトは、中生代に入って発展したため、この中生代のコーナーで大きく取り上げられていた。

このあたりの時代になってくると、化石にも迫力があってカッコいいし、見栄えもするので、僕のようなミーハーにとっては見ていて楽しい時代でもある。

こんなの、見惚れるしかない。

羽毛恐竜の化石なんかもさり気なく展示されていて興奮する。

中生代の部屋に入ったときには、大型の恐竜の骨格標本がすべてこちらを向いているように設置されているため、体感としては迫力があるのだが、写真映えがあまりしなかった。

が、ここまで回り込んで部屋全体を見渡すと、大型恐竜の全身を眺めることができて、別な迫力を感じる。(写真映えもする。)

中生代の部屋の隣にはエドモントサウルスの部屋がある。

産状化石やミイラ化したものなども展示されていて、1つの種の恐竜の化石を様々な切り口から学べる展示になっている。

次はいよいよ新生代。哺乳類が大発展する時代である。

パレオパラドキシアの骨格標本に始まり、

絶滅した大型哺乳類の展示が続く。

このコーナーの白眉な点は、奇蹄目と偶蹄目に分けて、その進化を解説しているところだ。

奇蹄目とは、端的に言ってしまえばウマである。

ウマは、各足の先には実質的に指が一本しかない。ウマの蹄は、あれは中指の爪なのだ。つまり、指が一本(奇数)だから奇蹄目。

ただ、ウマだって最初から指一本で歩いていたわけではなく、どういう進化を遂げて指一本になったのかについて、このコーナーでは非常に分かりやすく解説されている。

偶蹄目とは、シカとかイノシシとかウシである。

偶蹄目の方は、その指に関してウマのような特記事項があるわけではないのか、フォーカスはそこに当たっていなかった。

むしろ、もっとすごいトピックがブチ込まれていた。

なんと、クジラは偶蹄目だというのだ。いや、正確に言えば、クジラ類は偶蹄目の生物(シカ、ウシ、イノシシ)と共通の祖先から分岐したということで、解説パネルでは「鯨偶蹄類」という言葉が用いられていた。

これは僕にとっては全く未知の情報だったので、非常に驚いた。

猟師はイノシシのことを「山鯨」なんて呼んだりするらしいが、生物学的にもあながち間違いじゃなかったということか。

こういう驚きがあるから、学ぶことはやめられない。

そしてもちろん、ゾウ(マンモス、ナウマンゾウ、アケボノゾウ)の骨格標本もある。

さらに、新生代に登場して最も反映した生物である人類の展示もある。

これもすごく良い展示だなぁと、見惚れた。

書籍に載っている写真やイラストで、頭蓋骨の作りがどのように推移しているのかを知識としては持っているつもりだったが、こうして、現物を同スケールで並べられると、やはり腹落ち具合が全く違う。

こういう博物館が近所にある豊橋市民が羨ましくて仕方がない。

ちなみに、僕が高校生まで過ごした東北の田舎町には、半径50km以内に自然史を扱った博物館は皆無で、大人になるまで僕は、博物館で何かを学ぶという概念を持っていなかった。学習環境として大変なハンディキャップであったと、今にして思う。

閑話休題。

こうして新生代までの生物史を丹念に追ってきたあと、次の展示では現代の生物に話題が移る。

といっても、ゾウやライオンといった生物たちの話は同じ公園内の動物園に譲り、こちらでは地元の自然を俯瞰的に捉えつつ、そこに暮らす生き物たちをミクロに追っていくという展示がなされている。

が、ここで、僕の体力が限界を迎えた。

旅の6日目という蓄積された疲労と、コインロッカーに預け損ねた約12kgのバックパックの重さに苛まれ、展示室をいったん退却。

休憩コーナーでエナジードリンクを飲んで、手っ取り早く体力を回復させる。旅行最終日だからこそ使える、体力の前借りである。

10分の休憩の後、再び展示室に戻り、郷土の自然コーナーを見学する。

通常、市町村営レベルの博物館で「郷土の自然」などと銘打って展示されているコーナーは、地元の生物(シカとかタヌキとかシジュウカラとか)の剥製や淡水・海水の魚の模型などを展示するだけ、という場合が多いのだが、さすが「自然史博物館」の看板を掲げている豊橋市立自然史博物館、地表の話の前に地中の話から始まる。

地形・地質は、その土地の生物相を決定する非常に重要な要素なのだが、その分野の学芸員なり研究者なりが所属していないと、専門的な展示は不可能である。

あとから公式HPを見てみたら、スタッフの充実ぶりが市営とは思えないレベル。

この展示の充実ぶりも納得である。

多くの市営博物館だと、コミック『へんなものみっけ!』第18話「館長のお仕事」に出てくる以下のような状況が多いのではないか。

本当に悲しいシーンなのだが、この豊橋市立自然史博物館は、このような罠にハマらないよう、展示がものすごく練られていると思うし、そのためのスタッフを揃えているのだと思う。(なんにも知らない素人のアテ推量だが。)

生物相に関しては、市町村ごとに劇的に変わるということはそうそう無いわけだが、地質や地形は市町村レベルでも大きく特徴が出るものなのだ。が、そのような地形や地質の話は、初学者が自力で調べるのは非常にハードルが高い。

僕は登山が好きなので、山に入ると、その山の地質や地形について詳しく知りたくなる。

僕のような初学者にとって、山を歩きながら目に入る岩石の種類が何なのか、それがどうしてできたのか、それらの岩石の塊であるその山はどうしてできたのか、などなど、自分の知識と観察だけでどうにかできる話ではない。

それを知りたいと思ったときに、一般書ではそんなピンポイントな話題を扱っていないし、論文を読みこなすだけの知識も無い。そんな状況を救ってくれるのは、その地域の博物館なのだ。

が、意外とその辺りの展示を充実させている市町村営博物館は多くないのである。

そういう意味で、豊橋市立自然史博物館のその辺りの展示の充実ぶりは、本当にすばらしい。地元の人達が羨ましい。

再び、閑話休題。展示内容の話に戻る。

もちろん、「郷土の自然」は、地質や地形の話にとどまらず、気候の話も詳らかにされている。

気候も当然、生物相を決定づける重要な要素の1つだ。

そのような要素をひとつずつ解説して、ジワジワと外堀から埋めていく展示スタイルは、非常にロジカルだし、地味にエキサイティングだ。

そしてついに、植生の分布についての展示に至る。

そして、ここまで核心に迫りつつある中で、焦らすかのように自然史研究史の展示が出てくる。

そこから、それらの研究の成果として発見された新種(生物や鉱物など)に話題をつなげる。

この流れで展示されたら、先に挙げた『へんなものみっけ!』のワンシーンのような「こんなそこらへんにいる生き物」なんていう言葉は絶対に出なくなる。

ここからついに海や陸の動物の話になるのかと思いきや、いったんお預けで、なんとここで中央構造線の解説展示が行われる。

(もちろん、パネルはこれだけでなく、複数枚ある。)

たしかに、これをやっておかないと、豊橋あたりの海の様子を理解することができないし、そこにこそ豊橋近辺の海の特徴があるのも間違いない。

だからこそ、次に来る海の生き物のコーナーの手前に、この中央構造線の解説が差し込まれたのだろう。

というわけで、次は海の生き物。

魚、節足動物、貝類など、見せ方も美しい。

そして、次は海から川にさかのぼって、淡水の生き物が紹介される。

ここまで来ると、人間の手による環境の変化や、外来生物などの問題も併せて考えなければならなくなる。

そういった課題を投げかけつつ、現代における環境の変更の前に、古くからの生活の中で行われてきた改変について、まずは展示をおこなっていた。

自然環境に手を加えるというと、直感的に現代における環境破壊みたいなところを想起してしまうのだが、古い時代から人間が暮らす中で、自然との折り合いをつけつつ改変を行ってきた歴史にスポットライトを当てている。

詳しい展示は実際に現地で見てもらうとして、この「池・ため池の生物」の展示パネルだけでも、そんな人工の池の中にもエコシステムがあり、その中での豊富な生態系と、それが昨今失われつつという現実も指摘している。

このロジカルな表現こそが、社会活動家ではなく研究者だからこその危機感の表現なのだと思う。

ここからさらに、陸貝(カタツムリなど)、両生類・爬虫類、昆虫と展示コーナーが続き、最後に哺乳類で締められていた。

いずれの展示も、地元の生き物を網羅したすばらしい展示だった。

冒頭で、地元の小中学生の自由研究のレベルが高すぎて戦慄した旨を記したが、このような充実した博物館が地元にあるのであれば、そういう小中学生が育つことは全く不思議ではないという感想を持つに至った。

こんな博物館が近くにあったら、月一で通いたいところだ。

ただし、すばらしい展示続きであったがために、完全に僕の体力ゲージは底をついた。

この後の行動計画は再考しなくてはなるまい。

豊橋を出てから

豊橋市立自然史博物館に滞在した時間は約2時間。所要時間としては元々の予定通りなのだが、あまりにも濃い時間だったため、体力が尽きた。

予定ではこのあと、浜松で浜松餃子を食べ、掛川で掛川城に行くことになっているのだが、とてもではないがそんな余力は残っていない。

というわけで、このあとは基本的にどこにも寄らず、帰宅することにした。

ただ、いずれにしても腹は減るので、どこか適当なところで電車を降りて、昼ごはんは食わねばなるまい。乗り込んだ電車の終点が静岡駅であったため、静岡駅の中に入っているお店で昼ごはんを食べることにした。

静岡なので、おでんでも食べようかと思ったが、おでんを食べることができるお店はみんなお酒を飲むようなお店だったため躊躇し、海鮮のお店に入った。

この旅の〆の食事である。

その後、JR東海道本線を乗り継ぎ、都内の自宅に帰宅した。

(その9につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?