リミテッド大予想「イニストラード:真紅の契り」#1 環境俯瞰編

概要

この記事は、フルスポイラーが公開された「イニストラード:真紅の契り」(以下VOW)の全カードを眺め、リミテッド環境を予想するという、いわゆる進研ゼミ、テスト勉強です。

この記事#1では、まずは色の間のシナジーやアーキタイプの分析は後回しにして、環境の基本的な前提となる、コモン・アンコモンの、クリーチャーのパワーとタフネス、そして除去とコンバット・トリック(以下バットリ)の分布を確認していきたいと思います。

更新履歴

11/6 PTの表にレア度の誤りが会ったので修整。

11/7 記事#2へのリンクを追加。

前提

・ドラフトルールに関しては、特記がない限り、MTG ARENAにおける「プレミア・ドラフト」を想定しています。

・この記事は、パック配信・発売が開始する前に書かれた記事であり、実際の環境についてなんら保証するものではありません。ふんだんに妄想が含まれる可能性もあります。

・リミテッド環境に対する考察であるため、レア・神話レアのカードは出現率が低いものとみなし、考察の対象はコモン・アンコモンのカードが中心になります。

・本ページに記載されている画像はすべて、マジック・ザ・ギャザリング公式サイト(https://magic.wizards.com/)を出典としています。特に、以下のページからの引用を含みます。

招待状は届きましたか?オリヴィア・ヴォルダーレンの挙式は間もなくです。オリヴィア、お前MIDのストーリーのラストでカティルダさんにした仕打ちはまだ許してないからな。

パワー・タフネスの分布

早速ですが、VOWのカード一覧から、表面クリーチャーのカードを抜き出し、パワー、タフネス、マナコストの分布を調べました。手打ちで入力したのでミスがあったらすみません。

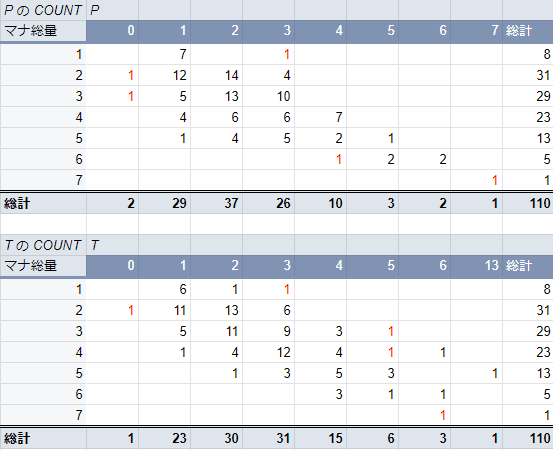

まずは、マナ総量に対するパワー・タフネスの分布表です。コモン・アンコモンの、カード表面のみを対象にしています。

上段、Pがパワー。下段、Tがタフネスについての表です。それぞれ、マナ総量(縦軸)ごとに、各パワーまたはタフネス(横軸)のクリーチャーが何種類存在するかを示しています。赤字の箇所は、アンコモンにのみ該当するカードが存在する場合です。

とりあえず、カード効果等は全部脇においておいて、数値だけで見ていきましょう。AFRの時は「タフ4が信頼できる壁にならない」という悲鳴が聞こえていましたが、VOWではひとまず、タフ4は中々越えにくいゾーンとして機能してくれそうです。上段、パワー4を持つクリーチャーは4マナ以上にしかおらず、タフ4あれば3マナ以下は止まりそうですね。タフ3は2マナでも乗り越えられるパターンが割とあり(2マナ以下パワー3が4体いる)、まあ数値相応、マナ総量相応という働きになるでしょう。タフ5まで行くともう概ねウォール・マリアではという印象ですが、そこまで行くとバットリや飛行でどうこうされる方が多いかな。3マナタフ5の子(黒のUです)は中々高評価していいのでは。

逆にパワー観点では、標準のパワー(マナ総量と同じ値)では、同マナ帯のクリーチャーを越えられないパターンが多い様子。どのマナ域でも、常にそのマナ総量より大きいタフネスのクリーチャーが少なからず存在します。そうしたクリーチャーはもちろん、パワーがマナレシオより低い分、タフネスが高いという、タフネス偏重のクリーチャーです。攻めあぐねる局面が多いかもしれませんね。以下のバブルチャートを御覧ください。(色は無視してください)

縦軸がパワー、横軸がタフネスで、その交点には、そのP/Tを持っているクリーチャーの数が大きさであらわされています。丸の大きさはあんまり参考になりませんが、一番大きな2/2の丸が15種類、次に大きな1/1と3/3が同点13種類で、最小は1種類の丸(薄い緑)です。P=Tの傾き1の直線より上にある丸はパワー偏重、下にある丸はタフネス偏重を表していますが、直観的には、多少両側(P偏重、T偏重)にバラけているのが見て取れますね。均等っぽいですが、ちょっとだけタフネス偏重のほうが多いかも?なので、クリーチャーごとに分かれている役割を考慮し、デッキのプランに合った役割の子を採用していく必要がありそうです。

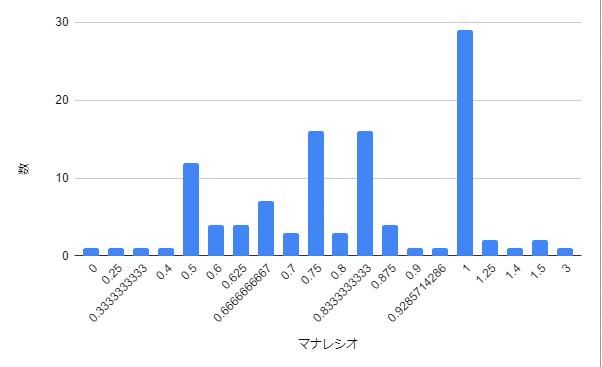

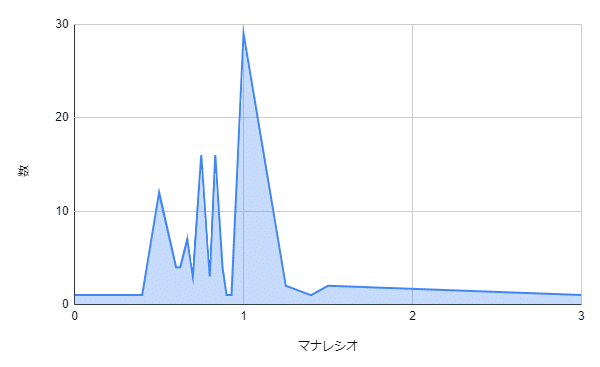

それと、めちゃくちゃ雑なグラフですが、マナレシオの分布。

こちらもスプレッドシートで作成。どちらも横軸がマナレシオ、縦軸がそのマナレシオ値に存在するクリーチャーの数です。上段の棒グラフが、各マナレシオ値に存在する数を正確に表しています。下段は、棒グラフだとマナレシオ軸を線形にできないので、その分布感を見るために折れ線グラフにしたもの。

当たり前ですがマナレシオ1かそれ以下がほとんどです。マナレシオ1は最も頻度の高い値ですが、一方で多くのクリーチャーよりマナレシオが優れていることにもなります。熊(2マナ2/2)はマナレシオとしては相対的に優秀ということですね。(今回の傾向、という話としては、比較対象になる過去パック分析をしてないのでなんとも言えないですが。)でも、先程のタフネス分析にあったように、「タフネス偏重」のステータスを持っているクリーチャーの存在で、単にマナレシオ相当のパワーを持っているだけでは止められて終わりかもしれません。

ちなみに、1マナ帯にいるパワー3にタフ3、そしてマナレシオ3とかいうのは実は全て同一人物なのですが、この「またおれ何かやっちゃいました?」という顔をしている1件のデータは、追加コストを要求するアンコモンでありぶっ壊れではないのでご安心ください。

あとタフネスのグラフを横に引き伸ばしている犯人はこいつ。13タフや。――ピンとけぇへんやろ、数で聞いても。見したる。

除去

リミテッドの本懐、除去とバットリ。MIDの予想記事同様、本記事で「除去」として扱うのは、概ね、1枚のカードで以下の処理が可能であるような効果を持つカード全てです(※1)。

・対戦相手のクリーチャーを破壊する。

・対戦相手のクリーチャーにダメージを与える。

・対戦相手のクリーチャーのタフネスをマイナス修正する。

・対戦相手に、クリーチャーを生贄に捧げさせる。

・対戦相手のクリーチャーを追放する。ただし、明滅(同一の処理の中で追放したあと戦場に戻すもの)を除く。

・対戦相手のクリーチャーのアンタップを永続的に制限する。

・対戦相手のクリーチャーを戦場以外の領域に戻す。

コモンの除去は以下。青の打ち消しは除去として扱わないため、ちょっと後で。

これを見て自分はまず一瞬「平和だ……」って思いました。前回、MIDで鬼のように軽い優秀な除去が跋扈していた真夜中の時代を経てきた身からすると、なんかフルスポイラーの時点でもう夜明けが来た感じありますね。もう踊り食いで1マナから確定除去されたり、1マナ(白)2マナ(青)でエンチャントで封じられたり、フラッシュバックで多色除去が2回飛んできたりしなくていいんですね……。

しかしよく見ると、赤やばくない?「ショック」(顔面不可)に「削剥」と、これはアグロ戦略を大きく後押ししそうなラインナップです。大きいクリーチャーも一応、4点火力の「肉体の裂傷」で射程内。ソーサリーなので間違えないように。

もう一つ、優秀な印象がするのは白ですね。条件付きショック、2マナ確定除去(受け身とはいえ確定はすごい)、そして追放もできる「平和な心」。いずれも、速い攻めに使うにはやや不便で、どちらかというと相手の速い展開を受ける感じになりそうです。

一方、黒はMIDの大盤振る舞いから打って変わって控えめな印象。この中では4マナ「骨の髄まで」は、実質確定のインスタント除去ということでかなり価値が高いですね。他は、対象が限られたり布告除去だったり重くてソーサリーだったりと、除去としての使い勝手はやや劣ります。(「頭狙い」はハンデスのついでとして使うのが良さそう。)ちなみに「ガルガンチュア」は、唱えて自身を「濫用」することで除去として使えるので載せました。キーワードの解説は次回以降。

青も使い勝手は悪くないですね。緑も1枚しかないとはいえ、一方的格闘はグッド。

続いてアンコモン(U)。

あら、Uまで見ても青にはバウンスしかないですね。しかも広い対象に使うにはちょっと重い。眠らせるエンチャントがないとは、確定除去が存在しないということになります。これはちょっと不利ですね。

白はこちらも優秀。防御に破壊不能、攻めにタフ4除去。2マナの限定的「払拭の光」も、速い攻めには欲しい性能ですね。

黒はアンコモンは優秀でした。ダブルシンボルとはいえ3マナ確定除去、これにはオドリックも苦笑い。もう1枚のインスタントは、黒にはなんとも珍しい火力呪文。ドレインをクリーチャーに対してやっているので、色の役割的にはオッケーということでしょうか?切除(これも次回以降でちゃんと確認)しないと3マナかかりますが、人間は多いので結構そのまま唱えられそう。「殺人者」は除去能力を持っていますが、4マナ着地時に、相手の場にタフ2以下のクリーチャー1体しかいないというのは限定的なので期待しないほうが良いですね。

赤は、3マナ5点火力におまけ付きという、素晴らしい炎。それに、吸血鬼以外へのインスタント全体火力は、速いデッキ同士の戦闘になった時に盤面をリセットできるというのがありますが、赤もおそらく速めの構成になるので微妙に噛み合わないか。しかし、構築に気を使えば一方的な全除去になるかもしれないという強みがあります(ミラーマッチには注意)。もう1枚はソーサリーですし吸血鬼専用なので実質ノーカン。

緑のETB能力も、対象がゾンビに絞られた格闘ですので、除去用途での採用は環境次第でしょう。

そして、除去の薄い青はいつものごとく、除去の代わりに打ち消しを使う色。打ち消しは、全て3マナラインで豊富に取り揃えられています。

「中略」は調整可能な不確定カウンター。フルタップに対して2マナで打ち消すことができたら素晴らしい。Uの「霊灯の罠」と「洗い落とし」は、状況次第では1マナキャストができるのがとても嬉しいですね。構えるマナは少ないほど良い。このライトな打ち消し呪文たちが、足りない除去を補ってくれるでしょう。

また、青には、紹介した以外にも、除去っぽく扱える呪文がちょっとあります。左は凍結(しかもキャントリップ)、右は墓地が肥えていればパワー0、実質無力化ですね。キャントリップや切削で、後続の動きをサポートできる点も使い勝手がよく、これらを踏まえれば青の除去関係は優秀と言っていいでしょう。(ただしいつものごとく、バウンスやフリーズはあくまでテンポを遅らせる効果にとどまることには注意しましょう。)

総じて、除去の性能では、赤>白>黒>青=緑 という印象。青は枚数が揃ってはいるが確定除去はない点が、プレイングの腕の見せ所。緑は実用的な除去が「狼の一撃」の1枚しかないのでピックに気を遣います。また、無色の除去(MIDの「銀弾」など)がないのも色意識の重要性を高める一因。

優秀な赤の火力は、2点~5点と見事に点数がばらついています。そして白の受け身除去にいつも以上に警戒が必要な一方、黒は火力や小粒のマイナス修整(「牙の天稟」)ならなんとか回避できるという場合もあるかもしれません。除去を使う側はいつどれを何に対して使うべきか、受ける側も相手の立っているマナから何が有り得るか、常に注意深く判断したいですね。特に、切除持ちのもとの条件に合致してしまって、軽いコストで除去や打ち消しを受けてしまうパターンにまで注意が払えたならばグレート。(MIDでうっかり夜にしたら「真夜中の待ち伏せ」で大型クリーチャーが焼かれた筆者もがんばります。)

コンバット・トリック

続いて、バットリも一瞥しておきましょう。前回同様、本記事では、インスタント・タイミングで非公開領域から使用できる、以下の処理が可能なカードを対象にしています。

・相手のクリーチャーのパワーをマイナス修整

・自分のクリーチャーのパワー、タフネスをプラス修整

・自分のクリーチャーへ戦闘メリット能力を付与(接死、先制攻撃等)

・クリーチャーのプレイ(つまるところ瞬速持ちのクリーチャー)

こちらはC, Uごちゃまぜで。なんか少ない気がしますが、前回は瞬速クリーチャーが多くてそれを数えてたので、多分バットリはいつもこんなもんですね。

白のオーラと緑の狼男は、条件付き瞬速なので、それを除くとわずか8枚です。黒はバットリが少ないのが多分通常運転だと思いますが、今回は皆無です。

白は、破壊不能付与が2つもあって便利ですね。MIDほど層が厚くない除去に対応して使うのも強いです。赤は先制攻撃付与で使い勝手が良いですが、タフネス修整は赤なのでありません。火力に注意(黒にもあるので)。緑も1マナ+2/+2に2マナ+3/+3と見慣れた感じ。そしてなぜか今回は青のバットリが手厚いですね。どちらもコモン、モルデンカイネンよりもでかい変身と、呪禁つき+1/+1。もしや今回の青は、タップやバウンスではなく、戦闘でガンガン討ち取っていけというメッセージを我々に送っているのか。ちょっとやってみたいですね、前のめりな青。

一応ですが、黒には「超常的耐久力」系のカード(最近だと「フェイン・デス」が相当)がありますので、すり替えておいたのさ!ができます。

総括

総括です。(3つ星をその色の平均期待レベルとする)

白 ★★★★☆

・除去はいつも通り受け身だが、軽く優秀。また、破壊不能付与が2枚あることから、防御はもちろん、能動的な攻めも不得意ではない。

青 ★★★☆☆

・打ち消しが優秀。着地したクリーチャーは、直接除去はできないが、戦闘で落とせる目がある。

黒 ★★☆☆☆

・黒にしてはやや見劣り。確定除去はあるのでピックしたい。

赤 ★★★★☆

・5つ星級の優秀でバランスの良い火力群。バットリも1枚だが使い勝手は良い。

緑 ★★★☆☆

・除去は1枚だが良質な一方的格闘。バットリも軽くてトランプル付与、大きな修整に到達など、いつも通りのパフォーマンスは発揮できる。

以上、環境の俯瞰でした。

これらを踏まえて、次回以降はキーワードとアーキタイプ分析、優良コモン・アンコモンの分析をしていきましょう。本記事はここまで。

注釈

※1 ただし、以下のような効果は本記事では除去とみなさない。

①相手プレイヤーの行動や、そのカード以外の効果によって誘発する誘発型効果

例1)側面攻撃およびその類似効果(「ブロックしているクリーチャーはターン終了時まで-1/-1の修整を受ける」系の効果)

→タフネス修整ではあるが、相手の行動(ブロック)に依存し、自分が対象を選択することが難しいため

例2)「死亡した時、ダメージを与える」効果で、そのクリーチャーが自身の効果で死亡できない場合

→誘発に他のカードを必要とするため

②そのカード単体で、唱えたターンに起動できない起動効果

例3)「(T): クリーチャー1体に1点ダメージを与える。」という効果を持っていて速攻を持たないクリーチャーの場合

→唱えたターンにその効果を起動できないため

なお、本記事における使用画像の結合には、以下のサイトをお借りしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?