「はい、二人組を作って!」をする言語の話

※この記事は松浦年男先生企画「言語学な人々 Advent Calendar 2022」の10日目の記事です!松浦先生、ご企画ありがとうございます。

はじめに

はい、二人組つくってーとは、みんなのトラウマたるフレーズであり、悪夢を生み出す呼び水である。主に体育の授業やレクリエーションで経験、耳にする言葉。学生なら誰もが経験することであり、生き地獄でもある。

みなさんにもご経験がおありでしょうか。筆者は大学一年のドイツ語の授業で発音練習のための二人組を組まされるのが嫌すぎて、授業をずっと寝ていました。でも、そのおかげで「授業中寝るんだから家ではちゃんと勉強しよう」とドイツ語の学習に精を出した結果、言語を学ぶのが楽しくなり、最終的には言語学を専攻しました。何が起こるか分かりません。

さて、この企画は「言語学な人々」ということで、学校教育ではなくて言語学について書くわけですが、実は「二人組作って」というのは、言語の規則にも観察されます。

言語の規則が二人組を作るというのは一体どういうことなんでしょうか。

以下では、二つの例を観察していきます。

二人組を作れなかった人は三人組にしちゃいましょう

まずは筆者の師匠である下地理則先生の論文 (Shimoji 2009)からの紹介です。

宮古列島の伊良部島で話される宮古語伊良部方言では、高低アクセントに二人組のルールが適用されるそうです。

高低アクセントとは、大まかにいうと、語ごとの発音の高さのパターンのことです。

例えば、共通語なら、

橋が → 低高低

端が → 低高高

箸が → 高低低

というように、異なる語が異なる高さのパターンで発音されます。

伊良部方言の二人組ルール

ちょっとここで「拍」という概念を導入します。拍とは音を数えるの単位の一つです。ざっくり言うと、俳句の一音を担うのが一拍です。例えば「見て」なら二拍、「読んで」なら三拍の長さを持ちます。「ふぁ」は二文字ですが、俳句では一音を担うので一拍と数えます。伊良部方言では、この「拍」という単位を用いて二人組を作ります。

伊良部方言は、以下のような規則に従って二人組を決め、高低を実現します。

規則1: 語の左端から、2拍で1つのグループを作る。グループの区切りを丸括弧()、グループ内での拍の区切りをピリオド. で表示すると、以下のような適用方法になります。

例: 「幸三郎」 koozaburoo → (ko.o)(za.bu)(ro.o)

規則2: 左のグループから順に高、低、高、低…と高さを付与していく。

規則3: もしグループが二つ以上あれば、一番最後のグループに「低」を付与する。

このような規則によって、音の高低が決定されます。

さて、規則1で二人組を作りましたが、もし語が奇数拍だった場合、組からあぶれてしまう拍があります。この拍はどうすればいいのでしょうか。大学生の頃の筆者のように、机につっぷして寝るしかないのでしょうか。

そうではありません。伊良部方言では、あぶれた拍がある場合、次の規則を適用します。

規則 1-2: 奇数拍の語の場合、最後の3拍を一つのグループにする。

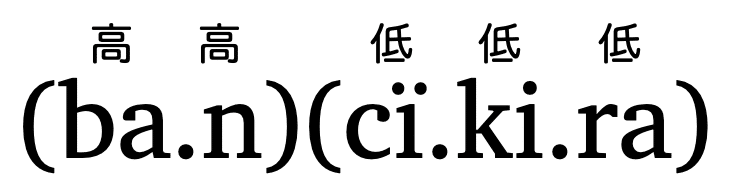

例えば、「グァバ」を意味するbancïkira は、

(ba.n)(cï.ki.ra) と区切られます。

最後のraという拍はこの規則によって救済されました。そして、規則2と3を適用し、以下のように高低が決まります。

以上で見たように、伊良部島方言では二人組、余ったら三人組を作ることで高低アクセントのパターンが決まるそうです[1]。

二人組を作れなかった人はごめんなさい…見学しててね

今まで見てきた伊良部方言は、二人組みからあぶれたやつを強制的に前の組にくっつけちゃうタイプでした。

一方で、あぶれたやつがグループを組めずに消えちゃうパターンもあります。筆者が2018年に調査を行った福岡県八女市黒木方言の動詞活用はまさにそのタイプです。黒木方言のいったいどのようなところで「二人組」が出てくるのでしょうか。

テ形の活用

日本語文法では、「食べて」「差して」のような動詞の活用を「テ形」と呼びます。また、動詞活用の基礎になる部分を「語幹」と呼びます。

共通語では、カ・ガ・タ・ナ・バ・マ・ラ・ワ行のテ形に、語幹末尾の音とは異なる音が出てきます。例えば、マ行の動詞「読む yom-u」の語幹の末尾はmですが、テ形になると「yon-de」となり、語幹末尾に新しい「n」音が出てきます。これを「音便」と呼びます。「読む」の場合には「ン」が出てきますので、「ン音便/撥音便」と呼ばれます。

ちょっと用語がたくさん出てきたのでまとめます。

テ形の音便の方言差

このテ形音便系には方言によって様々な形があることが知られています。例えば、イ音便の「歩いて」は東京都多摩地域を含む関東の方言で「アルッテ」となることがあります。また、同じ「歩いて」でも黒木方言では「アリテ」となります。語幹末の子音とその前の母音が何であるかによって、音便の形式を予測することができます。

実は、まさに上の表の黒木方言の例で二人組の作成とあぶれた音の削除が行われているのですが、お気づきでしょうか。黒木方言のテ形でどのような規則がはたらいているか観察してみます。

黒木方言の二人組ルール

黒木方言のテ形は、以下のようなルールで生成されます(ここは飛ばしてもらっても結構です)。

・規則(1): 語幹に「te」をくっつける

(例. 「遊ぶ」 asob-te)

・規則(2): ナ・マ・ヤ・ガ・バ行の場合は、最後の「te」を「de」にする

(例. 「遊ぶ」 asob-te → asob-de)

・規則(3): 語幹末の音を変える。

(3-1) b, m, w → u

(例. 「遊ぶ」 asob-de → asou-de)

(3-2) k, g, s → i

(例. 「繋ぐ」tunag-de → tunai-de)

(3-3) r→t

(例. 「入る」hair-te → hait-te)

・規則(4): 語幹の最後の母音連続を長い母音に変える

(4-1) ui → ii (例.「付く」 tui-te → tii-te)

(4-2) ei, ai, oi → ee (例.「消す」 kei-te → kee-te)

(4-3) au, ou → oo (例.「買う」 kau-te → koo-te)

(4-4) iu → yuu (例.「楽しむ」 tanosiu-de → tanosyuu-de)

さて、ここまでで音便が終わりました。「買って」が「コーテ」と発音されるのは関西の方言などでもよくあるので、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。黒木方言で二人組ルールが適用されるのはここからです。

・規則(5): 語幹部分の左から二拍ずつまとめていってグループを作る。グループから外れた音を削除する。

はい、出ました。二人組ルール。グループの区切りを丸括弧()、グループ内での拍の区切りをピリオド. で表示すると、以下のような適用方法になります。

・「遊んで」 asoo-de →(a.so)o-de→aso-de

残念なことに、二個目のoはグループを作れなかったばっかりに削除されてしまいました。

規則の適用の結果がどうなるかを見るために、色々な動詞のテ形を共通語と比べてみます。

「繋いで」「歩んで」「笑って」などの動詞で二人組ルールが適用されて、共通語より一拍分短くなっているのが分かると思います。

二人組の正体

さっきから二人組、二人組と言い続けてきましたが、実のところ、言語学ではこれを「韻脚」(foot) と呼びます。

世界の言語の特徴をウェブ上で観察できるサイト、The World Atlas of Language Structures Online Chapter Rhythm Typesの章では、韻脚が強勢アクセントに関わる言語が紹介されています。オーストラリアの北部のGarrwa語の例を引用してみます。以下の例では、「ˈ」と「ˌ」 の記号が強く読む(強勢を置く)部分を示しています。

nariŋinmukunjinamiraという語がどう読まれるかの規則:

左から二人組を作る (nari)ŋinmukunjinamira

右から二人組を作る (nari)ŋin(mukun)(jina)(mira)

二人組の一人目を強く発音する (ˈnari)ŋin(ˌmukun)(ˌjina)(ˌmira)

余ったやつはそのまんま

普段はあんまり意識されていないけれども、世界には韻脚が重要になる言語がたくさんあるようです。

終わりに

伊良部島方言、黒木方言で二人組が重要な単位として扱われている例を観察しました。

黒木方言では動詞活用以外の部分に韻脚という単位が用いられるのだろうか?という疑問が浮かびますが、どうやら黒木方言は決まったアクセントのない(無型アクセント)方言らしく、韻律の面でそれを探すのは難しそうです。アクセント以外の箇所で韻脚がきくことがないかどうか調べる必要があります。

おわり。

参考文献

加藤幹治・井手口将仁 (2018) 「福岡県八女市黒木方言における子音語幹動詞のテ形派生音韻規則: 韻脚を形成しない母音の削除」日本言語学会第156回大会.

Shimoji, Michinori (2009) "Foot and Rhythmic Structure in Irabu Ryukyuan", Gengo Kenkyu. 135: 85-122.

※読みやすさのために音韻表記でなくカナ表記を採用しているために音韻的に不正確な部分があります。

[1] 実はもっと他にも韻脚を形成するための細かいルールがあります。詳細はShimoji (2009)を見てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?