《マナ形成のヘルカイト》デッキの変遷(『団結のドミナリア』~『サンダー・ジャンクションの無法者』・スタンダード)

前書き

こんにちは。

記事を手に取ってくださり、ありがとうございます。

当記事の主題は、《マナ形成のヘルカイト》です。

『団結のドミナリア』~『サンダー・ジャンクションの無法者』の2年間のうち、中断期間半年を挟んで1年6ヶ月にわたりこの《ヘルカイト》を4枚採用したデッキを回し続けてきました。

当記事はそれぞれの環境ごとの調整録です。

当記事の構成として、まず初めに《ヘルカイト》デッキの概要について簡単に説明します。

それ以降は、それぞれのエキスパンションごとに、採用したカードの背景や強みを解説していきます。

私は過去に同じ《マナ形成のヘルカイト》で記事を執筆していますが、そこまで遡らなくても読めるよう書いていきますので、お気軽にお読みください。

(過去記事へのリンクは当記事の最後に掲載します。)

1. 《ヘルカイト》デッキの基本的な動き、および『団結のドミナリア』環境

1.1. 《ヘルカイト》デッキの基本的な動き

《ヘルカイト》デッキの基本的な動きは、コントロールデッキベースで相手の脅威に除去や打ち消しで対処しつつ、中盤以降に《ヘルカイト》による盤面制圧およびダメージレースによる勝利を目指します。

《ヘルカイト》はフィニッシャーであるのみならず、ダメージレースに干渉することでコントロールプランの一翼を担うのが特徴です。

ダメージレースによるコントロールの核心は、《ヘルカイト》によるトークン生成をインスタントタイミングで行うことです。

例えば自分の戦場に《ヘルカイト》がいて、土地が全部アンタップ状態であるとき、仮に5マナを使用可能と想定すると、最大5/5のトークンを任意のタイミングで戦場に出すことができます。

しかし、自分のターンには何もせず、ただ《ヘルカイト》で攻撃するだけで相手にターンを渡しましょう。

もし相手が一見がら空きの盤面に攻撃してきたら、攻撃クリーチャー指定ステップにインスタントを唱え、ブロッカーを用意してあげましょう。

ドロースペルであれば、手札を整えるついでに相手の攻撃クリーチャーを討ち取ることができます。

また、除去を撃てば2体のクリーチャーの攻撃を防げます。(生成したトークンで相打ちをとれれば1対2交換です。)

相手がこれをケアして攻撃してこなければ、相手の終了ステップにトークンを生成しましょう。

《ヘルカイト》のトークンは「次の終了ステップの開始時」まで戦場に残るので、次の自分のターンに攻撃することができます。

また、「相手の終了ステップにおけるクロック生成」と「自分の戦闘前メインフェイズにおけるクロック生成」を組み合わせれば、相手の計算外のダメージを叩き込むことも可能です。

《ヘルカイト》が戦場にいるだけで、相手の有効な攻撃はほとんど通りません。

相手にとっては、攻撃すれば迎撃され、攻撃しなければ逆に《ヘルカイト》側の攻め手が増える状況であり、進むべきか退くべきか非常に難しい判断を迫られます。

そのままダメージレースを支配して勝つのが王道の勝ちパターンです。

《ヘルカイト》が引けないとき(あるいは除去されてしまったとき)は上記のようにいきませんが、その場合はドロースペル、除去、打ち消しが代わりに手札にあるはずですので、普通にコントロールデッキとして回しましょう。

もしくは相手が除去や打ち消し(以下、妨害)を構えているときも、無理に《ヘルカイト》を出さずにコントロールプランでアドバンテージ勝負を仕掛ける方が良い場合もあるでしょう。

相手のゲームレンジに合わせて、中盤〜終盤に自在に攻めるタイミングを決められるのも、このデッキの強みです。

《ヘルカイト》の能力の性格上、スペルのなかでも特に重要なのがドロースペルです。

1枚のドロースペルから次のドロースペルを引きこむことで継続的にトークンを生成することができます。

逆に構築が妨害に偏っていると、途中で弾切れを起こしやすくなります。

そのため、ドロースペルの枚数は一般的なコントロールデッキよりも少し多めに取り、逆に妨害は少なめになっています。

妨害が少ないため、相手のカードのすべてに対応するのではなく、それが自分のキルターンと相手のキルターンを逆転させるものなのか、自分が勝つ前に相手に勝たれてしまう動きなのかを判断することが肝要です。

1.2. 『団結のドミナリア』環境

デッキリストは前項のとおりです。

この型の一番のユーティリティカードは、《貴顕廊一家の魔除け》です。

序盤はドロースペルとしてデッキを回し、《ヴェールのリリアナ》や《黙示録、シェオルドレッド》などの放置すれば敗北に直結する相手のカードを除去し、終盤はドレインモードでリーサルの役目を果たします。

序盤から終盤まで隙の無いカードであり、このカードのために黒を含む構築にしていたと言っても過言ではありません。

また、『団ドミ』の新カードのなかでも《銀の精査》は特に有力なドロースペルです。

マナ総量が可変なXドローで、そのときどきの状況に応じて出力を調整できます。

X=3でインスタントタイミングに使うことが一番多いですが、打ち消しを持っていない相手にはX=5や6で撃ち、そのままゲームの流れを決定づけることもできます。

また、X=0で撃てばトークン生成だけできることも忘れてはなりません。マナがカツカツなときや、相手に《黙示録、シェオルドレッド》がいてドロー枚数を調整しなければならないときは選択肢になります。

この頃の環境としては《ヴェールのリリアナ》や《絶望招来》を擁する黒系ミッドレンジの天下でしたが、それらの布告系除去に対して《ヘルカイト》ではトークンを生け贄にすることで被害を軽減できるため、構造的な耐性がありました。

また、メイン戦では《切り崩し》が効かないことで相手の手札を腐らせ、サイドで《切り崩し》をサイドアウトしてもらったところに《くすぶる卵》で狙いをずらすなど、変則的に立ち回ることも可能でした。

この頃の主な戦績として、先のリストで、東京都調布市にあるENNDAL GAMESの『団結のドミナリア』ゲームデーを優勝しています。

2. 『兄弟戦争』環境

『兄弟戦争』で登場した《兄弟仲の終焉》は、各種ミッドレンジ相手によく効きます。

全体3点ダメージの射程圏に《ヘルカイト》自身は含まれずに一方的に撃つことができ、かつアーティファクト破壊モードも3/3トークンが生き残って攻撃参加できるため、攻防両方で利用できる使いやすいカードです。

また、3マナ域に全体除去を採用したことにより、《災厄将来》で唱えるスペルの選択肢が広がりました。

このカードの強みの一つは「ソーサリーをインスタントタイミングで撃てること」ですが、最も奇襲性が高いのが全体除去です。

相手の戦闘フェイズに撃つことで、自分の終了ステップに瞬速で出されたクリーチャーや《放浪皇》、および相手ターンに出された速攻クリーチャーに対しても隙を見せることなく除去できます。

もともとは《家の焼き払い》を採用していましたが、こちらは《ヘルカイト》自身を巻き込んでしまうので、《兄弟仲の終焉》と状況に応じて使い分けることで、相手の脅威に柔軟に対応できるようになりました。

前環境に引き続き、2022/11/26にENNDAL GAMESで開催されたPWCSで優勝しました。

3. 『ファイレクシア:完全なる統一』環境

3.1. 『統一』環境初期

まずは『統一』環境初期のリストから。

グリクシス(青黒赤)からジェスカイ(白青赤)への色替えを敢行しています。

理由は次の2つです。

①エンチャントに触りたい場面が増えたこと。

②《慈悲無き者、ナヒリ》への期待。

①について、具体的には《スクレルヴの巣》や《鏡割りの寓話》、《婚礼の発表》などです。

特に《スクレルヴの巣》を序盤に出されると、エンチャントへの対処手段に乏しいグリクシスカラーの場合、ダニの群れを上手に上手に焼いていくことでしか延命できません。

クリーチャーの並べあいであれば1/1の群れは恐れるに足らないのですが、生憎こちらのクリーチャーは《ヘルカイト》しかいません。

第三色を黒ではなく白にすることで、これに容易に対処できるようになります。

②について、『統一』にて登場した《慈悲無き者、ナヒリ》は《ヘルカイト》と好相性です。

+1の攻撃強制は《ヘルカイト》のトークン生成で迎撃することでアドバンテージに繋がる能力であり、ルーティングも場面を問わず使用できる能力です。

±0では墓地の《ヘルカイト》を追放してコピートークンとして戦場に出せます。

このコピートークンは終了ステップに追放されてしまいますが、《とんずら》もしくは《渦巻く霧の行進》でフェイズアウトさせることで、永続的に戦場に残すことが可能です。(なお、《ヘルカイト》の能力で生成したトークンについても同じことが言えます。)

また、白を入れたことで《放浪皇》や《告別》を採用でき、より長期戦を視野に入れたコントロールデッキとなりました。

《告別》はクリーチャー追放のモードを選択しなければ6/6トークンが攻撃参加できるので、これも《兄弟仲の終焉》と同じ攻防一体のカードになりえます。

また、この頃の環境に一定数居た白単ミッドレンジに1枚で勝てるカードでもあります。

実際に白単ミッドレンジとの相性はこの上なく良く、「事故らなければ勝つ」というくらい高い勝率を誇りました。

この構築でプレイヤーズコンベンション横浜2023に両日参加し、主にサイドイベントで遊んでいました。

3回戦に3回参加し、2-1、2-1、3-0と《ヘルカイト》の強さを遺憾なく魅せられたかなと思っています。

3.2. 『統一』環境後期

『統一』環境後期になると、少し潮目が変わります。

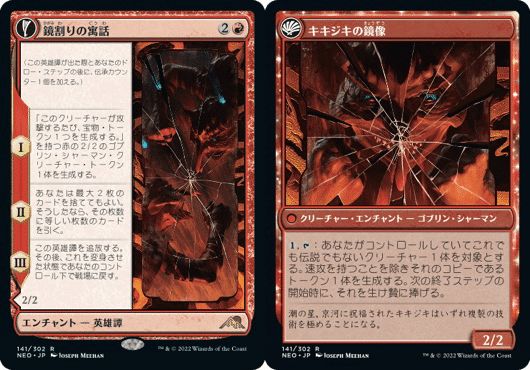

《鏡割りの寓話》/《キキジキの鏡像》の採用です。

採用が遅すぎるきらいもありますが、そもそも私は《ヘルカイト》を調整していくなかで《鏡割りの寓話》をあまり評価していませんでした。

「《ヘルカイト》の後に出しても第三章が解決する頃にはゲームが終わっている(であるならば即時性のあるインスタントを優先したい)」、「エンチャント自体がソーサリータイミングにしかプレイできない」、「自分の《兄弟仲の終焉》に巻き込まれる」など、複数の理由があったためです。

そこから考えを改めることになったのは、《鏡割りの寓話》のカードパワーが明らかになっていくにつれて、「第一章で生成されるゴブリントークンは明確に除去すべき対象である」とのプレイングの定石が一般的化したためです。

《ヘルカイト》デッキは《ヘルカイト》を生き残らせることが勝利に直結し、逆に《ヘルカイト》が定着しなければ大きく遠ざかります。

そのなかで、ただのゴブリントークンに《税血の徴収者》もしくは《喉首狙い》を切ってもらえるのであれば、これはもう万々歳という他ありません。

加えて第二章でルーティングが付き、第三章でまたもや除去必須のクリーチャーが出てきます。

《キキジキの鏡像》のコピー対象は《ヘルカイト》か2体目の《キキジキの鏡像》しかいないのですが、どちらも決まればそれだけでゲームに勝つポテンシャルを持ちます。

例によってフェイズアウトスペルを併用すれば、終了ステップの開始時に生け贄になるコピートークンを戦場に残すことも可能です。

また、グリクシスからジェスカイに色替えしたことでゲームレンジが長くなったことも、英雄譚の特性と合うものでした。

実際、この頃の《鏡割りの寓話》は「赤が含まれているあらゆるデッキに採用される」、「このカードのために赤をタッチする」と言わしめるほどの汎用性を誇っていたので、《ヘルカイト》に入るのも驚くにはあたりません。

この型のデッキパワーは相当に高く、「《マナ形成のヘルカイト》の第一の結論」と呼んでも差し支えないものと思います。

4. 『機械兵団の進軍』、『機械兵団の進軍:決戦の後に』環境

当然というか何というか、《鏡割りの寓話》はスタンダードにて禁止指定を受けます。

《ヘルカイト》も影響を受け、再調整を余儀なくされました。

しかし、『進軍』の新カードで相性の良さそうなものは数あれど、どれも《鏡割りの寓話》が抜けた穴を埋めるほどではなかったかなと思います。

《二重視》はゲームレンジの長いコントロールでこそ力を発揮するカードです。

相手カードのコピー対象はこの頃採用率の高かった《偉大なる統一者、アトラクサ》が筆頭ですが、そこまで狙いすぎなくても自分の《ヘルカイト》をコピーするだけでも十分勝つことができます。

ただし、自分の《ヘルカイト》コピーは相手の除去に弱い点、相手を切削するギミックが入っていないことから両モードで唱えられる機会が多くない点で、いまいち力を発揮しきれていない感がありました。

《ナヒリの戦争術》はカードアドバンテージを稼げる除去ですが、ピン除去として常用するのは少々重ためな感触でした。

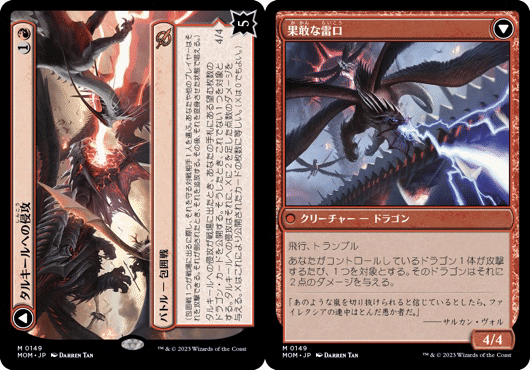

《タルキールへの侵攻》/《果敢な雷口》は、ドラゴンシナジーが強力な1枚です。

《ヘルカイト》で生成されるトークンはすべてドラゴンなので、《果敢な雷口》の効果を多重誘発させることができます。

難点は、これがバトルであり、ソーサリータイミングでしか唱えられないという点と、裏面を戦場に出すためには5点ダメージ与えなければならないという点です。

《鏡割りの寓話》禁止前は攻撃クリーチャーを用意できましたが、禁止後は使用感を著しく落とすことになりました。

また、この頃のジェスカイカラーのドラゴンと言えば、《ズルゴとオジュタイ》を思い起こす方々は多いでしょう。

しかし、私は採用(《ヘルカイト》と《オジュタイ》との併用)には消極的でした。

理由は次の4つです。

①サポートカードの採用基準が異なること。《ヘルカイト》はドロースペル重視、《オジュタイ》は妨害カード重視。

②《ヘルカイト》と《オジュタイ》のゲームレンジが異なること。《オジュタイ》の方がより長期戦の適性がある。

③《ヘルカイト》と《オジュタイ》を同じデッキに入れることで、《オジュタイ》の強みの一つが無くなること。

④単純に《ヘルカイト》と《オジュタイ》の間にシナジーが無いこと。

①について、《ヘルカイト》はそれ単体では機能せず他のスペル(特にドロースペル)が必要なのに対し、《オジュタイ》は自身がドロースペルを兼ねているため、その分除去や打ち消しを積み増しできます。

そのため、併用すると《オジュタイ》プランを採る際はドロー過多に、《ヘルカイト》プランを採る際にはドロー不足になりがちになるでしょう。

また、《オジュタイ》はバウンス能力があるため全体除去と相性が良いのに対し、《ヘルカイト》は逆に相性が悪いです。

②について、《オジュタイ》はライフ20点削るために最低でも5ターンを要し、(相手に除去が無いと分かっているのでない限り)毎ターン5マナで《オジュタイ》を唱えることになりますが、その間無防備でいるわけにはいきません。

妨害を構えながらクロックを刻むことになるため、中盤からダメージレースをしかける戦い方ではなく、自然とゲームレンジは後ろ寄りになります。

また、①とも関連して、妨害カードを多く採用できる《オジュタイ》は、《ヘルカイト》よりもさらに長期戦に適性があります。

《ヘルカイト》でも長期戦は可能ですが、そもそも完全に長期戦に舵を切るなら併用ではなく《オジュタイ》に寄せた方がスマートです。

③について、《オジュタイ》の強みの一つは、そのバウンス能力によって相手のソーサリー除去(《軍備放棄》や《骨化》など)や対象をとる除去(《喉首狙い》や《邪悪を打ち砕く》など)を腐らせ、構築時点でアドバンテージを取れることです。

《ヘルカイト》と併用すると、手札で腐っていたはずの除去に《ヘルカイト》という格好の的ができてしまい、せっかくの強みを失ってしまいます。

④について、単純な話なのですが、《オジュタイ》はクリーチャーであるため《ヘルカイト》の能力誘発に寄与しません。

そればかりか、《オジュタイ》は何度も唱えなおすためにマナを使うため、《ヘルカイト》のトークン生成のために使えるマナが減ってしまいます。

また、『進軍』のカードではないですが、攻め手の変化球として《ウラブラスクの溶鉱炉》も試していました。

《ヘルカイト》に対応するために除去を入れている相手に対して効果的なのですが、相手を倒すのに最速でも設置後7ターンかかるため、妨害よりもドロースペルに重きを置く《ヘルカイト》の構築方針と相まってあまり有効な回答とは言いがたいものでした。

このようなかたちで、《鏡割りの寓話》禁止後はこれといった軸を見出せないまま、次の『エルドレインの森』を迎えることになります。

5. 『エルドレインの森』、『イクサラン:失われし洞窟』環境

ここまで調整を続けてきた《ヘルカイト》ですが、とあるキラーカードの登場によって調整中断を余儀なくされました。

《ヘルカイト》を除去するついでに手札やライブラリーからも全追放され、勝ち筋を失います。

それまでも《石の脳》などのキラーカードはありましたが、《一巻の終わり》の特筆する点は除去を兼ねているところ、インスタントであるところです。

《石の脳》は既に戦場に出ているカードには効果がなく、展開に応じて早期決着を狙う《ヘルカイト》のゲームプランと対立しないものでした(要は「どっちが早いか」の勝負)。

しかし、《一巻の終わり》は戦場に出ているクリーチャーを除去するついでに機能するため、逆に対応策を構えずに出すことが自殺行為となります。

《一巻の終わり》をケアするためには《ヘルカイト》を戦場に出さなければ安全とも言えますが、ゲームレンジを後ろに倒すのであれば前述のとおり《オジュタイ》型の方がヘビーコントロールの適性があり、《ヘルカイト》の優位性は失われます。

《ヘルカイト》が手札に2枚以上ある場合は「1体目は除去されてもいい」スタンスで戦場に送り出すことがありますが、それすらも許されません。

特に『エルドレイン』環境では、黒を含むデッキのサイドボードに採用率が高く、環境の黒いデッキと対戦するときに常にケアし続けなければならないのは、さすがに枷として大きなものでした。

ただし、『イクサラン』環境の後期になるとさすがに採用率が落ち着き、また、次の『カルロフ邸』プレビュー第一報で《稲妻のらせん》再録が知らされると、もう一度《ヘルカイト》を調整してみようという気持ちになりました。

また、『イクサラン』での地味な強化点として、《魂の洞窟》の採用により《ヘルカイト》を安全に戦場に出すことができるようになりました。

6. 『カルロフ邸殺人事件』環境

半年の調整中断を経て、生まれ変わった《ヘルカイト》です。

『エルドレイン』で登場した《アイレンクラッグ》に加え、《セレスタス》も採用してマナ基盤を強化しています。

インスタントが多い《ヘルカイト》では昼夜反転させやすく、《セレスタス》のルーティングも積極的に活用できます。

また、マナ加速することで《記憶の氾濫》や《銀の精査》も強く使えます。

さらにはスタンダードの白系コントロールを象徴する全体除去である《太陽降下》。

モードを持たないので《ヘルカイト》との食い合わせは若干悪いですが、《ヘルカイト》で捌ききれないほど横並べしてくる相手(ボロス召集や《群れの渡り》など)には強力です。

(一応《ヘルカイト》が戦場にいるときに撃つと、生成されるトークンのおかげで培養器のサイズが1上がるというメリットはあります。)

さらに、『カルロフ邸』の新規(再録)カードで一番の強化は、まず何と言っても《稲妻のらせん》です。

任意の対象に3点ダメージ、自分は3点ライフゲインするだけの単純な効果ですが、使って解るこの強さ、使われてみて解るこの強さ。

序盤は相手のクリーチャーを対象に除去として機能し、特にアグロデッキに対してはライフゲインでキルターンを引き伸ばします。

この延命が勝負の分かれ目になることも珍しくありません。

終盤は本体火力として機能し、リーサルの一助となります。

ダメージレースの計算を容易に狂わせるため、相手のプレイミスの呼び水となり、そこに付け込んでゲームの主導権を握ることができます。

コピーして嬉しい汎用性の高いインスタントがデッキ内に4枚増えることにより、《希望の標、チャンドラ》を強く使えるようになりました。

《速足の学び》、《大勝ち》、《銀の精査》などのドロースペルも、コピーできればアドバンテージ勝負で大差をつけることができます。

デッキ内のフィニッシャーが《ヘルカイト》と《チャンドラ》の2枚看板になり、さらに本体火力が加わったことで、「《ヘルカイト》でライフを削りきれなくても本体火力で追い討ちする」、「《ヘルカイト》からの《チャンドラ》と火力を交えてワンショットキルする」、「《ヘルカイト》を引けていなくても《チャンドラ》でアドバンテージ勝負に持ち込む」など、ゲーム中に採りうる戦術が多様化しました。

この頃に開催されたプレイヤーズコンベンション横浜2024のジャパンスタンダードカップ:『カルロフ邸殺人事件』に出場し、6-3-1で62位/448人という結果でした。

7. 『サンダー・ジャンクションの無法者』環境

《ヘルカイト》をスタンダードで使用できる最後の環境になります。

『サンダー・ジャンクション』での最たる強化カードは《三歩先》です。

《三歩先》は普通に打ち消し&ドローで使っても強いカードですが、「放題」は追加コストであることから《ヘルカイト》で生成されるトークンのサイズが大きくなるため、特に相性が良いです。

また、クリーチャーかアーティファクトをコピーするモードで《ヘルカイト》を対象にとることができ、もし《ヘルカイト》が2体並べばほぼ勝ち確の盤面を作ることができます。

《ヘルカイト》における《三歩先》の強さの本質はそれだけではなく、打ち消しとドロースペルを1枚で兼ねることにあります。

実は《ヘルカイト》と打ち消しの相性はあまり良くなく、「打ち消しだけにしか使えないカード」が多すぎると本来の動きができなくなります。

なぜなら、打ち消しは「相手がカードを唱えたとき」のみ使えるカードであり、攻撃クリーチャー指定ステップや終了ステップに能動的に使うことができないからです。

実際に手札に打ち消ししかなく、相手のターンにブロッカーを生成できずに負けるパターンはしばしばあります。

《三歩先》はその点において、打ち消しとして使えないタイミングでもドロースペルとして使うことによって、場面に応じて柔軟な動きが可能になります。

また、《三歩先》がデッキスロットを圧縮したことにより、序盤の隙を埋める強打ち消しである《喝破》を入れる余裕が生まれました。

白青系コントロールで広く採用される《喝破》ですが、必ずしも4枚採用する必要はなく、打ち消しよりも除去に重きを置く《ヘルカイト》においては2枚で十分と考えています。

理由は、プレイヤースキルの高い相手ほど《喝破》をケアし、こちらの手札の《喝破》を腐らせるようなプレイングをしてくるためです。

であれば、《喝破》の役目としては、「環境に存在し相手がケアしてくれること」、「相手の本命のプランを3ターン遅らせてくれること」で既に果たされており、実際に自分が手札に《喝破》を握っているかどうかはあまり関係ないとも言えます。(もちろん、プレイングとしては《喝破》を握っているかのように振る舞うべきです。)

しかし、1枚も見せていないとノーケアで動かれてしまうので、「相手に見せる」ために採用しています。

また、3ターン目の《ヴェールのリリアナ》を打ち消さないと敗北に直結するゲームは存在するので、サイド後からは4枚に増やせるようにしておくべきです。

最終的なリストでは《とんずら》がとうとう不採用になっています。

《とんずら》自体は非常にトリッキーに使えるカードなため、悩ましいところではあるのですが、《分派の説教者》や《名もなき都市の歩哨》などの焼きにくいタフネス4やボロス召集相手に「5ターン目にまずは《太陽降下》」するパターンが増えたこと、《喝破》や《稲妻のらせん》など2マナのスペルが増えたことで2マナ構えつつ6ターン目に《ヘルカイト》を出したいパターンが増えたことが理由です。

《ヘルカイト》と《チャンドラ》の2枚看板の集大成というべきこのリストは、「《マナ形成のヘルカイト》の第二の結論」と言っても過言ではありません。

2024/5/5に晴れる屋吉祥寺店で開催されたストアチャンピオンシップ『サンダー・ジャンクションの無法者』にて優勝し、《ヘルカイト》として有終の美を飾ることができました。

後書き

これで《ヘルカイト》調整録の記事は終わりです。

私がスタンダードにおいて1年6ヶ月の長きにわたって1つのカードの調整を続けたのは《ヘルカイト》が初めてであり、私のMTG人生のなかでも特に思い出深いデッキになりました。

ゲーム後の感想戦でも《ヘルカイト》に食いついてくれる方が多く、そのときは《ヘルカイト》のギミックを布教して非常に楽しい時間を過ごしました。

最後に、最新の《ヘルカイト》のリストをMTGアリーナのインポート形式で載せておきます。

スタンダードのローテーションまであと2ヶ月あるので、興味がある方は使ってみてください。

デッキ

1 皇(こう)国(こく)の地(ち)、永(えい)岩(がん)城(じょう) (NEO) 268

1 平地 (HBG) 289

1 天(てん)上(じょう)都(と)市(し)、大(おお)田(た)原(わら) (NEO) 271

1 島 (HBG) 296

2 山 (HBG) 304

1 アダーカー荒(こう)原(げん) (DMU) 243

1 魂の洞窟 (LCI) 269

4 さびれた浜(はま) (MID) 260

1 感(かん)動(どう)的(てき)な眺(ちょう)望(ぼう)所(じょ) (OTJ) 269

1 金(きん)属(ぞく)海(かい)の沿(えん)岸(がん) (ONE) 258

2 シヴの浅(あさ)瀬(せ) (DMU) 255

1 尖(せん)塔(とう)断(だん)の運(うん)河(が) (OTJ) 270

4 嵐(あらし)削(けず)りの海(かい)岸(がん) (VOW) 265

4 日(にち)没(ぼつ)の道(みち) (VOW) 266

3 三(さん)歩(ぽ)先(さき) (OTJ) 75

1 失(う)せろ (LCI) 14

2 勇(ゆう)敢(かん)な姿(し)勢(せい) (VOW) 42

1 否(ひ)認(にん) (MOM) 68

3 銀(ぎん)の精(せい)査(さ) (DMU) 65

4 稲(いな)妻(ずま)のらせん (MKM) 218

2 喝(かっ)破(ぱ) (MKM) 221

1 アイレンクラッグ (WOE) 248

1 速(はや)足(あし)の学(まな)び (WOE) 65

1 兄(きょう)弟(だい)仲(なか)の終(しゅう)焉(えん) (BRO) 128

2 セレスタス (MID) 252

1 放(ほう)浪(ろう)皇(おう) (NEO) 42

3 記(き)憶(おく)の氾(はん)濫(らん) (MID) 62

1 大(おお)勝(が)ち (SNC) 102

4 マナ形(けい)成(せい)のヘルカイト (VOW) 170

2 太(たい)陽(よう)降(こう)下(か) (MOM) 40

1 告(こく)別(べつ) (NEO) 13

2 希(き)望(ぼう)の標(しるべ)、チャンドラ (MOM) 134

サイドボード

1 魂の洞窟 (LCI) 269

2 門(もん)衛(えい)のスラル (MKM) 13

1 否(ひ)認(にん) (MOM) 68

2 未(み)認(にん)可(か)霊(れい)柩(きゅう)車(しゃ) (SNC) 246

2 喝(かっ)破(ぱ) (MKM) 221

3 金(きん)線(せん)の酒(しゅ)杯(はい) (ONE) 227

2 兄(きょう)弟(だい)仲(なか)の終(しゅう)焉(えん) (BRO) 128

1 太(たい)陽(よう)降(こう)下(か) (MOM) 40

1 告(こく)別(べつ) (NEO) 13『《マナ形成のヘルカイト》デッキの変遷(『団結のドミナリア』~『サンダー・ジャンクションの無法者』・スタンダード)』はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。©Wizards of the Coast LLC.

★過去記事へのリンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?