数学できないと分析はできないのか?

今回は社内の若手に説明した「分析とは何か」を簡易的にまとめています。

ことの発端は、「数学できないから分析は苦手」と後輩が漏らしたことでした。私の中では分析と数学はあんまり関係なかったので、一回説明してみるかと思い至ったのでした。数学と基礎的な分析力の統計的なデータはないですが、相関はないように思います。分析って、そんなハードル高いことでもないのです。流石に九九できないです!とか言われると、分析の前に算数かな…と思いますが、数学やってなくても分析はできます。

そもそも分析とは何か。なぜ必要なのか

分析、分析…といいますが、まず分析という行為を説明できますか?ググれば出てくるんですが、調べたことある人は、あまりいないように思います笑 案の定、説明したときも誤解している人がちらほらいました。

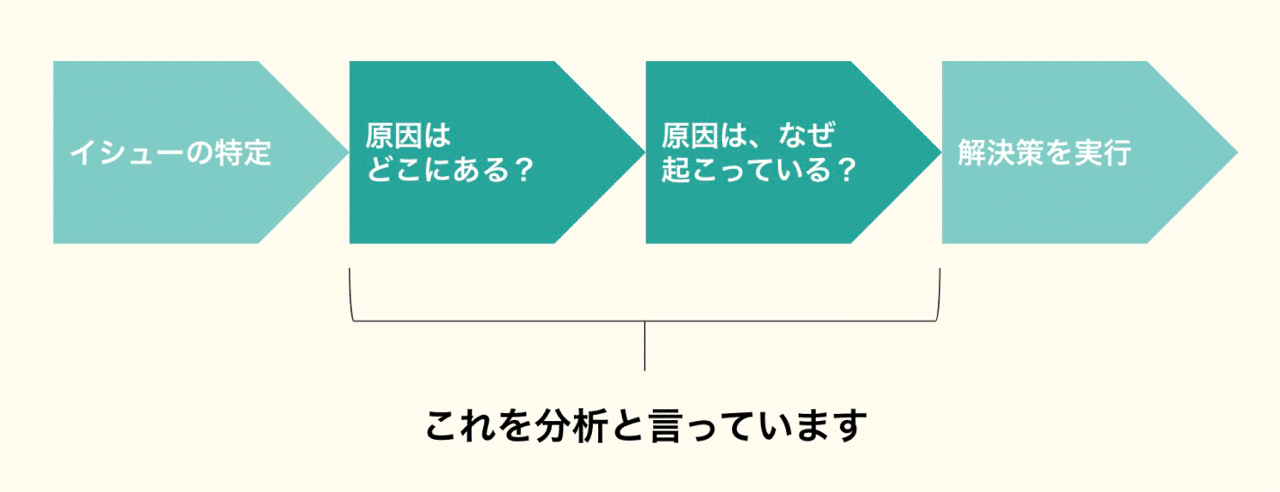

分析とは「分けて比較する」ことです。比べることで意味合いを見つけていく行為をいいます。この定義にそって考えると分析するというのは意外と簡単なのでは?と思えるようになります。

例えば、テストの成績上位と下位を2に分けて、勉強時間を比較したら、上位の方が平均の時間がX時間長かった。テストの点を上げたいなら勉強時間を長めに確保するべきである。みたいなのが分析です。比較して意味を見つけるのです。

また、こうした分析がなぜ必要なのか?といえば、ビジネスはPDCAを回すことが大事だからです。もっというと、最終的には行動が差を生みますので、原因を見つけて(チェック)行動を変える(アクション)ことが必要だからです。雑に言うと分析はまさにチェックに当たります。

なぜ分析は難しいと思うのか

とはいえ、分析を難しく感じてしまうのも事実です。これには原因があります。

分析の手順、やり方って説明できますか?

難しい難しいという人を観察していて気づいたのは、だいたい進め方が変でした。そこで社内では、分析に失敗したときの状況を共有してもらいました。出てきたものを抽象化していくと王道の失敗パターンがいくつか発見できます。

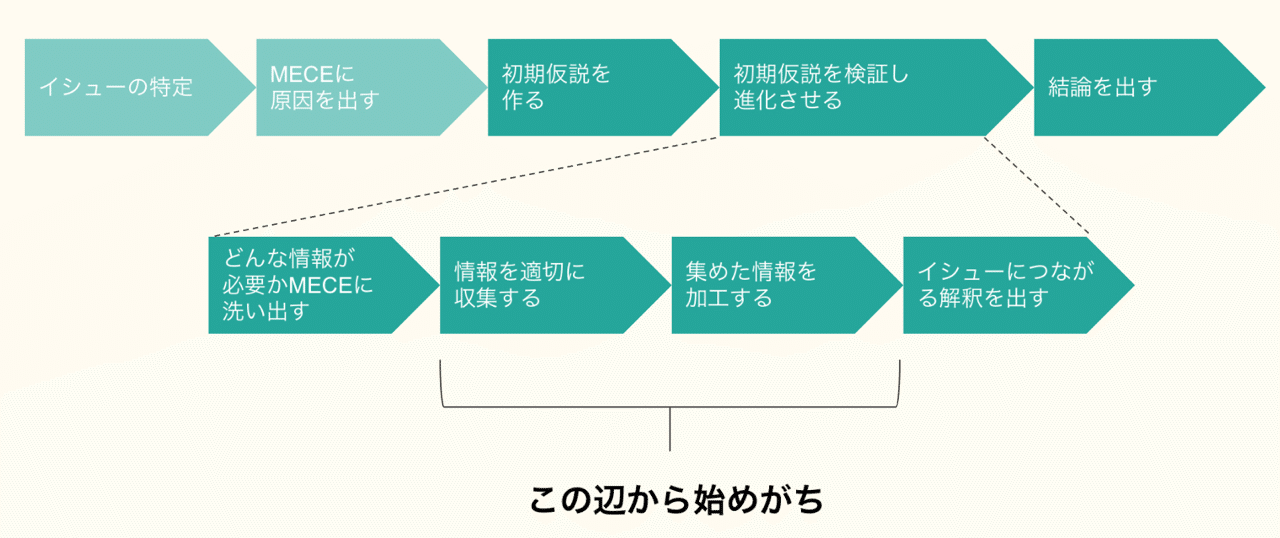

分析の手順はだいたいこんな感じです。

よくある失敗は情報収集から開始するケースです。手当たり次第や、なんとなく手元にある情報で分析し始めるので、目的が見えず負のスパイラルに入ります。

分析は必ず課題(イシュー)から入り、初期仮説を出して情報収集し分析。課題に対して意味合いが発見できるまで、情報収集と分析を続けていきます。だいたい「初期仮説を検証し進化させる」を3回くらいしてと説明しました。

王道の失敗パターンはいくつかあるのですが、詳細は割愛します。というのも、SFCで安宅先生が教えている授業が公開されていたりと、このあたりの話はコンテンツが豊富にあります。(授業でも今回の内容と似た話が展開されています)

ビジネス的な教養としての分析

先日、カスタマーサクセス実行戦略(山田 ひさのり 著)を読んでいて、カスタマーサクセスの人材要件にも分析的思考というのが入っていました。といっても、分析的思考はビジネスパーソンみな等しく必須。職種に限らず、ある程度、教養として持っておくべきかなと社会人十数年やっていて思っています。MBAの授業でも入っていたりしますので、基本として勉強するのは大事そうです。

最後に、分析の基本として私が読んでいた本をご紹介して終わりにいたします。

「ハカる」力 ~プロフェッショナルをめざす人のための新ビジネス基礎力養成講座~ 三谷 宏治

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?