漢字の成り立ちを調べるためのガイド

この記事は、字源(漢字の成り立ち)を調べるにあたり、非科学的な説明などに騙されないようにするためのガイドである。二部構成で、前半で誤った字源説に対して自衛するための基本知識、いわば字源リテラシーとでも言うべきものを、広く浅くだが述べる。後半で、実際にネットや書籍で調べるにあたり、どれに当たるのがお勧めかを紹介する。なので、信頼できるツールを手っ取り早く知りたいという方は、二部から読んでいただいて構わない。

【第一部 字源リテラシーの構築】

漢字の基礎

漢字は古代の中国語を表記するために発明された文字である。字源を理解するには、このことをまず頭に入れておかなければならない。ある事物(概念)を認識し、それを任意の音声によって表したとき、そこに意味と音声の結びつきである「語」が生まれる。それは以下のように図示される。

まだ文字の無い時代、口から発される語は意思伝達の基本であったが、音声は目には見えない。そこで、遠方への伝達や保存性の観点から、それを可視化させる手段の発明に迫られた。それが文字である。中国語を目に見えるよう図形でもって書き記す、それが漢字の役割である。例えば、{目}という語を表記するために、「目」という漢字が生まれた。この{ }でくくるのは、語を表記する慣例的なやり方である。つまり{目}と書けば、現在「目」という漢字で書かれ、古代の中国において*mukという音価を持っていた語を示す。つまり原則として、一文字の漢字は一つの語と結びついている。それゆえ、漢字は表語文字と呼ばれる。

よく漢字には形・音・義があるというが、厳密には漢字と結びついている語が音・義をもつという構図である。

字源を調べる際には、常にこのことを把握しておくことが肝要である。

[参考]

宮本徹、大西克也 編著『アジアと漢字文化』

尾山慎『日本語の文字と表記』

造字原理の理解

まず先に語があり、後にその語を表記するために文字が生まれたという話を述べた。そこで、読者の皆様に古代人になったつもりで、文字を作ってもらう思考実験をしよう。漢字のことは一旦忘れて、例えば、「観察する」「やすむ」という語を文字で表すことに迫られたとする。どういう図形を書くだろうか、少し考えてみて欲しい。

「誰か(人以外でも良いが)が何かを観察している情景」、「誰かが特定の場所で休んでいる様子」を簡略的に描いたりする人が多いのではないだろうか。こういった「動作」は、山や石のように形あるものではないため、象形的に描くことはできず、その行為を暗示させるような特定の情景を設定し、切り取って描く。これが合理的である。

例えばある人が、「観察する」という語を表す文字として、「人が木を見ている情景」を考案したとする。ここでの「木」という対象物は、あくまで「対象物の一例」として図形に組み込まれただけであって、表される語の意味はあくまで「観察する」という広い意味であり、「木を観察する」という狭い意味ではないことに注意しなければならない。そして実際に古代の中国において、観察するという意味の漢語{相}は、「木を見ている情景」を表す漢字(甲骨文字)で表される。

くどいようだが、漢字が「木を見ている情景」を象っているからといって、表される語{相}に「木を見る」という狭い意味は無い。字形はあくまで語を暗示するだけで、字形から語の意味が決まるわけではない。

夫文生於聲者也。有聲而後、形之以文。義与聲倶立、非生於文也。

(文字は声から生まれたものである。先に声があり、後にそれを可視化するために文字を作った。意味は声と結びついており、文字から生まれるのではない。)

この「相」という漢字に関して、例えば白川静『常用字解』では以下のように説明されている。

会意。木と目とを組み合わせた形。相は木を目で「みる」の意味である。盛んにおい茂った木の姿を見ることは、樹木の盛んな生命力をそれを見る者に与え、見る者の生命力を助けて盛んにすることになるので、「たすける」の意味となる。たすけるというのは、樹木の生命力と人の生命力との間に関係が生まれたことであるから、「たがいにする、たがいに、あい」の意味となる。また「すがた、かたち」の意味にも用いる。(以下略)

ここまで読んだ方なら、この説明が「字形から意味を導き出す」という誤謬を犯していることに気付くだろう。語が先で文字が後という法則をおさえるだけでも、この種の誤りに対しては容易に自衛することができる。

ちなみに「やすむ」という意味の漢語{休}は、人が木陰で休む情景を象る漢字で表される。

言うまでもなく、{休}は「木陰で休む」という狭い意味に限定されるのではない。

[参考]

裘錫圭『文字学概要』

仮借

仮借とは、ある語を表記するために使われる漢字を、発音が同じまたは似ている別の語を表記するのにも用いる現象を指す。字源の説明とも関わってくるため、把握しておく必要がある。

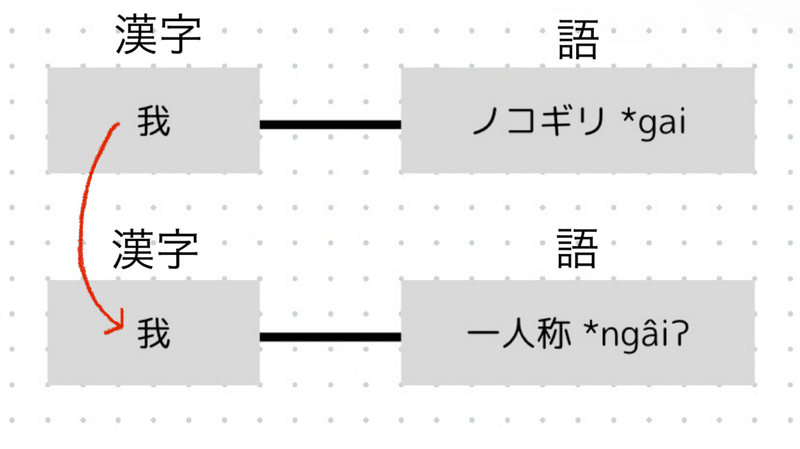

代表的な例として「我」がある。「我」字は甲骨文では以下のように書かれる。

明らかにノコギリの類を象っているが、この字は甲骨文では一人称の意に用いられている。ノコギリと一人称には関連性がないため、不可解に思われるかもしれないが、これは仮借による。すなわち、ノコギリを意味する{/*gai/}という語を表す漢字として「我」が生まれ、一人称を意味する漢語{/*ngâiʔ/}にはそれを表記する漢字が無かった、という状況がまず想定され、以下のように図示される。

一人称を意味する漢語{/*ngâiʔ/}は、ノコギリを意味する漢語{/*gai/}と音が近かったために、{/*gai/}を表記する字であったとされる「我」字を、一人称{/*ngâiʔ/}を表記する字として借りてきた、というわけである。

これが仮借と呼ばれる現象であり、頻繁に見られる。一人称や二人称、語気詞、オノマトペ、その他の抽象的な事象については、情景で暗示する方法をもってしても文字を作ることは困難である。仮借で表される語には、そういうものが多い。このような状況下では、「我」の字形と「わたし」とを結び付けようと連想ゲームをすることは徒労に終わる。

ちなみに、元々その語を表す字があるにもかかわらず、音の近い別の語を表す字を当てることを通仮と呼んで区別することもある。

形声文字

形声文字は、意味の範疇を表す「意符」と、音を暗示する「声符」とが構成要素として組み込まれている漢字のことである。(意符は義符とも呼び、声符は音符とも呼ぶ。)

例えば「江」という漢字は、意符「水(氵)」と声符「工」から成り立っており、長江を意味する漢語{江}を表している。「工」の音が{江}と同じか近かったため、声符となり得たのである。

表語文字である漢字は、語が多ければ多いほどその数も必要になってくる。しかし、あらゆる語を象形や会意のみで表すのはほぼ不可能であり、かといって仮借を濫用するのも混乱をきたし現実的ではない。そこで形声文字が発明されたのである。この手法ならば、ほぼ無尽蔵に文字を作り出すことができる。甲骨文字の段階では形声文字の割合はまだ半分に満たなかったが、その造字法の便利さから、時代が進むにつれ占める割合が高くなっていった。

『説文解字』に収められている九千三百余りの小篆のうちで形声文字の数量に関しては、いくつかの統計があります。清代の朱駿声「六書爻列」によると、形声文字の割合は八十二パーセント強を占めます。

(中略)

南宋の鄭樵は二万三千余りの字の構造を分析しましたが、彼の統計によると、形声文字の割合はすでに九十パーセントを超えています。

つまり漢字の8〜9割以上が形声の構造を取っており、これはある漢字の成り立ちを調べようとした時、それが形声文字である可能性が極めて高いことを示している。この事実は、ある漢字を分析するにあたっては、まず形声文字として説明できるか否かを真っ先に検討すべきだということを物語っている。

声符に意味はあるか

形声文字に関して言及されるとき、たびたび声符に意味を見出して、その形声文字を解釈しようとする言説を見ることがある。中にはいかにもそれらしく論理展開をするものもあって、初学者が見ればすんなりと受け入れてしまいそうだ。そういったものには注意しなければならない。

形声文字の声符は、その形声文字が表そうとしている語の音と、声符とされる漢字が表す語の音とが、同じか近いことによって選ばれる。それ以上でも以下でもない。しかし、例えば「認」という漢字の成り立ちは『新漢語林』では以下のように説明されている。

形声。言+忍(音符)。音符の忍は、こらえるの意味。自分の感情などを表面に出さず、相手の発言にこらえる、みとめるの意味を表す。

これは誤りである。「認」という漢字は、『玉篇』に「認、識認也。」とあるように、識別するという意味の漢語{認}を表すために、音の近い「忍」を声符に用いた典型的な形声文字である。「忍」は音を表す機能を持つのみで、ここでは意味を提供してはいない。(厳密に言えば、意味を提供していることを支持する根拠が無い。)

この類の言説は挙げるとキリがないが、要するに「某を声符とする形声文字」で説明が終わるものに、わざわざ余計な仮定を付け加える必要がない。ましてや、その仮定に根拠が無いともなれば尚更である。この辺りの話は以下の記事で詳述されているので、読むことを強く推奨する。

文字学では、より広く適用できる一貫性のある理論が優先される。さきほどの、「認」は「忍」を声符とする形声文字であるという説明は、漢字の過半数が形声文字であるということと、その他の形声文字や仮借・通仮といった原理を広く説明できる音韻学的根拠によって支持される。対して、声符に意味があるとする説明は、何か一貫性のある理論によって支持されるものではなく、場当たり的、恣意的な解釈によって生み出された妄想の産物でしかない。

「青、晴、清…」といった漢字を見た時、「青」を起点として何かしら共通するイメージを持ってしまい、例えば「晴」の声符に意味を見出し、「青は、すみきっているの意味。水がよく澄んでいる、きよいの意味を表す。」(新漢語林)のように字源を説明してしまう気持ちも分からなくはない。しかし、それは{青}{晴}{清}が同源の語か否かという議論であって、字源の話ではない。字源は意符「水」+声符「青」で、語音の近似性によって声符が選ばれたで話が終わるのだから、そこに語源の話を持ってくるべきではない。

至於「形聲兼義」現象(許慎稱「某亦聲」),正由於主諧字和被諧字屬同一詞族而造成,即它們詞根相同,適合用同一聲符書寫。因此聲符選擇的唯一理由還是語音。

(許慎が「亦声」と称した形声兼義現象については、声符とその諧声字が同一詞族に属していることによりもたらされたものである。それらは語根が同じゆえ、同じ声符を用いることが適当であった。このため、声符選択の唯一の理由はやはり語音である。)

リンダ問題

蛇足かもしれないが、形声文字に関する説明に余計な仮定を付け加えてしまう心理を説明し得るものとして、リンダ問題を取り上げておく。以下、伊勢田哲治『疑似科学と科学の哲学』p.201-202を参考に記述する。

心理学者のエイモス・ツバースキーとダニエル・カーネマンによってある実験が行われた。被験者に以下の質問を行う。

問:リンダさんは31歳で独身、率直な物言いをし、頭がきれる。大学生時代には哲学を専攻した。差別や社会正義の問題に関心を持ち、反核デモに参加したこともある。さて、以上の情報から考えて、リンダさんは次のニつのどちらである確率が高いだろうか?

A:銀行員

B:フェミニズムの活動もする銀行員

これに対し被験者の多くはBと答えた。しかし確率的に考えれば、BがAより高くなることはあり得ないとお分かりいただけるだろう。

より特殊な状況の方が、そうでない状況よりも蓋然性が高いと誤って判断してしまうという現象である。形声文字の例で言えば「某を声符とする形声文字」という説明が一般的であり、それで説明が完了してしまうにもかかわらず、声符にも意味があるという特殊かつ無根拠な状況を優位とみなしてしまう心理は、これと似ているように思われる。より蓋然性が高い説明を差し置いて、そう主張するのは非合理的である。

例えば、「争」を声符に持つ「静」という字に対し、『学研漢和大字典』は以下のように説明する。

会意兼形声。「爭(とりあい)+音符青」。青は、すみきった意を含み、とりあいをやめて、しんとすみわたった雑音のない状態になること。

「静」という字に、正反対の印象を持つ「争」字が入っている。こういった意外性のある状況に出会うと、不思議とメッセージ性を無理に見出したがる傾向があるように思われる。「争」は声符として解釈できるにもかかわらず、「とりあいをやめて」云々と主張することは附会であると言わざるを得ない。後述するが、「静」は「青」「争」ともに表音作用を示す、いわゆる両声字であると解釈するのが穏当であろう。

直感的に分かりにくい声符

形声文字の声符は、我々日本人からすれば直感的に分かりにくいものが少なくない。例えば「道」の声符は「首」だと言われても、いまいちピンと来ない。人によっては「そんな馬鹿なことがあるはずがない」と思ってしまうかもしれない。

形声文字は、その多くが先秦時代(〜B.C.221)に造られた。現在我々が使っている日本漢字音の母体となっているのは、そこから更に数百年下った中古音であり、日本漢字音として日本の音韻体系に落とし込んでから更に千年以上経っている。以上を考慮すれば、日本において音が大きく異なるのも当然である。むしろ、いまだに音が合っている字が多いことにこそ驚くべきかもしれない。つまり、現在の日本漢字音では全く噛み合っていなくても、古代の中国語音では、声符に適応できるほど音に近似性があったということである。

先ほど挙げた「道」についても同様で、上古音では「首」は*l̥-という音(エルの下にある丸は無声音を表す)を持っており、「道」は*lˤ-という音(エルの右上にある逆ハテナ様の記号は咽頭化を表す)を持っていた。これらは音が近く、当時「首」は「道」の声符になり得た(押韻例もある)が、両者の微妙な違いが影響し、中古音においては*l̥-は書母sy-へ、*lˤ-は定母d-へそれぞれ合流した。

これが現在の日本漢字音で、「シュ」「ドウ」という異なる音で反映される遠因となっている。こまごまと述べたが、要するに「上古音では近かったが、当時あった小さな違いが原因となって、中古音において別々の声母へ合流した結果、その中古音を母体とする日本漢字音では一見して分かりにくくなってしまった漢字がある。」ということが把握できればよい。

他にも、例えば「活」「括」と同じ声符を有する「話」が「ワ」と読まれたり、「発」を声符とする「廃」が「ハイ」と読まれたり、「立」を声符とする「位」が「イ」と読まれたりすることに違和感を覚えるかもしれない。しかしこれらも上古音で説明が可能である。ちなみに今挙げた「話」「廃」「位」がいずれも中古で去声に属していることは偶然ではない。

中古去声字は上古の*-s韻尾に由来するという前提がある。「話」は中古去声字であるが、他の「活」「括」は中古入声字である。ゆえに上古では「話」にのみ*-sが再構される。

[漢字:中古音<上古音]

活:khwat < *gʷˤat

括:hwat < *kʷˤat

話:hwaejH < *gʷrˤats(※大文字のHは去声であることを示す記号)

この*-ts韻尾が*-ts >*-js>-jHと変化したことにより、中古音においては上記のうち「話」のみが入声字ではなくなった。その後に日本へ音が伝わったため、他の「カツ」とは異なる読みへ反映されたのである。(ちなみにこれらの声符「舌」は「⿱氏口」という字の変形であり、「舌(した)」とは無関係。)

「廃」や「位」についても同様で、声符とその諧声字がそれぞれ入声音を有していた頃に造られ、中古去声字である「廃」「位」はその後に入声音が脱落した結果、日本漢字音において読みにずれが生じているのである。「各」を声符とする「路」や賄賂の「賂」、「月」を声符とする「外」も同様である。

他のパターンとしては、例えば「頞」がある。額を意味する{頞 *ʔˤat}を表す字である。「安」が声符として使われているのは、他に{/*ʔˤat/}という音価を持つ字が無く、仕方なく{/*ʔˤan/}の音価を持つ「安」字を使ったためである。(沙加爾2019)

以上のように、「上古音では近かったものが、諸々の要因により中古音で遠くなった」という例をいくらか知っていれば、日本人から見て音が合わない形声文字の説明に出くわしても、戸惑うことは少なくなるはずである。

[参考]

Baxter & Sagart『Old Chinese: A new reconstruction』

沙加爾 著,馬坤 訳「先秦時期諧聲聲符的選擇問題」『饒宗頤国学院院刊』第6期

張富海「上古漢語*-ps>*-ts音變在戰國文字中的反映」『出土文獻與古文字研究』第8輯

Nathan Hill『The Historical Phonology of Tibetan,Burmese,and Chinese』

両声字

形声文字は意符と声符が構成要素にある字だが、「声符」つまり表音作用を示す部分のみで構成されると説明される異色の字も存在する。つまり意符が無いということである。(形声と呼んでいいのか分からないが、声符を持つ点で共通しているため合わせて述べておく。)

初めてそう説明されると戸惑うかもしれない。例えば先に挙げた「静」という字は「青」と「争」から成り立っているが、戦国時代の郭店楚簡《成之聞之》35号簡の「津梁争舟」中の{争}に、「青」を声符とする「⿰力青」字が当てられた例がある。

このことから、「青」と「争」は音が近かったことが分かる。漢字のパーツが表音作用を示すものとして解釈できるなら、それが最も合理的であることは先に述べた。林義光は『文源』で、『説文』が「従青、争声」と分析するのを退け「青と争は皆声符である。」とし、張富海(2022)も「静は青、争の両声字である。」と述べる。(ちなみに「青」も両声字と説明される。)

こういった、声符だけで構成される文字は、実は甲骨文の時から存在した。例えば謝明文(2016)は、《甲骨拼合集》第43則と《合集》23340の中で、{庭}が「⿱㐱丁」字で表記されていることを指摘したが、この字は「㐱」「丁」いずれも表音作用を示す両声字である。

他にも、「在」は声符「才」と声符「士」に従い、「比」は声符「匕」が並んでいる。意外とこの類の字は多い。

[参考]

林志強、田勝男、葉玉英評注『「文源」評注』p.575

謝明文「談談甲骨文中可能用作“庭”的一個字」『商周文字論集續編』p.1-9

張富海 「説“井”」 『出土文献与古文字研究』第10輯 p.126-136

正しい漢字の成り立ち

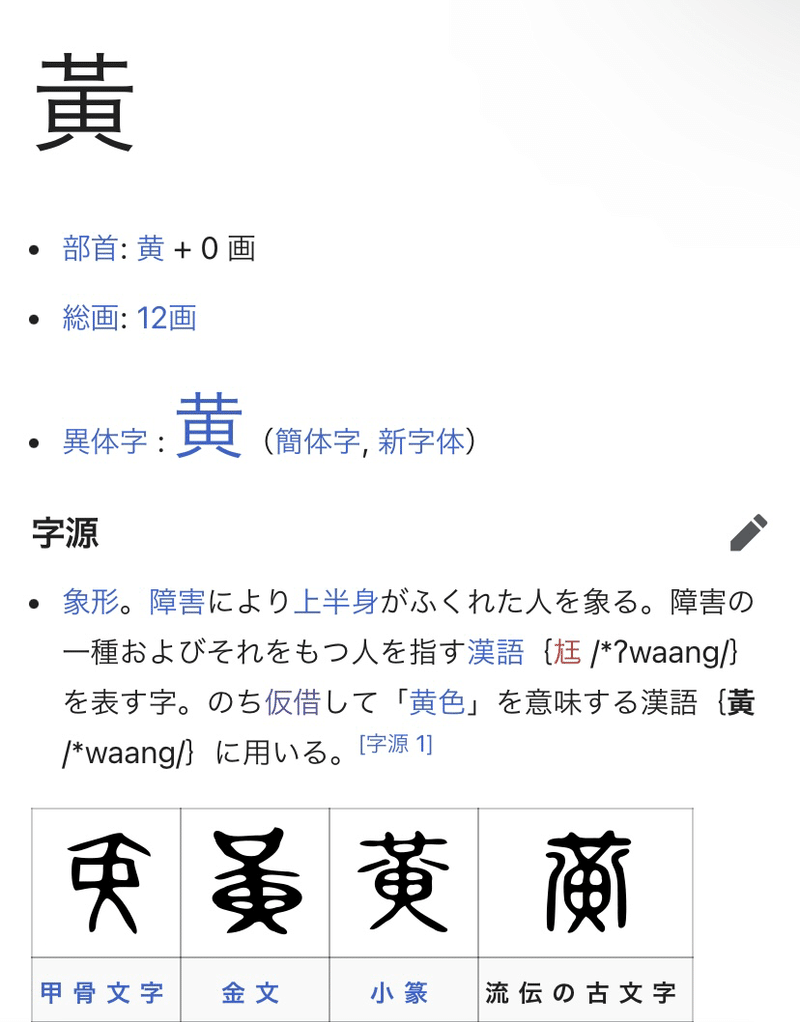

ここまで色々と見てきたが、では結局字源を述べる際、どういった記述が望ましいのか。記事の冒頭で、漢字は語と結び付いているという話をした。漢字は語を表記するために生まれ、その語は音・義を持っていると。つまり、その漢字の字形が何を表していて、どの語(音・義)を表記するために生まれたのか、これら全てを説くのが望ましい。逆にそうでない記述は疑うべきである。今、その模範例として日本語版wiktionaryから「黄」字の項を引用する。

まず「象形」であると、造字法の種別を述べる。次にその字が何を象ったものかを述べ、どの漢語(音・義)を表記するために考案されたものなのか(=本義)を示す。次いで、現在広く使われている「黄色」という義に関しては、本義との関連性がないため仮借だと説明し、音価の近似性を示している。合理的な解釈である。

もちろん、これらの解釈の大元となる字形は、変形を経た後世のものではなく、最も原初の形に依拠して分析されなければならない。

象形に対しては、よく何を象ったものかを述べるだけに留まってしまうものが多いが、それだと「絵が何に見えるか」を言っただけで、字源を述べたとは言えない。漢字は常に語と結び付いていることを忘れてはならない。

古文字考釋最理想的情况,或者稱之爲“完全的考釋”,是要達到所考釋之字字形源流清楚、文字結構及其造字本義明白、所有用例意義也清楚。

(古文字考釈の最も理想的な状況とは、その字の字形の来歴、文字の構造及び造字本義(=何の語を表すために考案されたのか)、諸用例における意義が全て明確になることである。)

【第二部 成り立ちを調べるために】

日本語で書かれたもの

漢字の成り立ちを調べるにあたり、日本語で書かれ、かつ文字学的に信頼できる辞書は、残念ながら存在しないのが現状である。ちまたに流布している多くのものは、文字学者による監修が行われておらず、非科学的な記述に満ちている。これは漢和辞典においても同様である。(そんな中、『漢辞海』は説文や釈名の解釈を記載するに留めるという慎重な態度を取っている。というかそもそも漢和辞典は漢文を読むために特化したツールであって、字源を調べるツールではない。)

では、日本語で読めるものは一切無いのかというと、ネット上にいくつか存在する。「本よりもネットの方が信頼できる」という事実はやや受け入れ難いかもしれないが、字源においてはそうなってしまっている。ネットで手軽に見れるものとして、以下の三つを紹介する。

・日本語版wiktionary

・《漢字文聲義》

・古代漢字学習ブログ @kanji_jigen

筆頭に上がるのが「日本語版wiktionary」である。第一部でも引用したように、多くの項において文字学的に信頼できる記述がなされており、更に根拠となる文献も併せて示されている。手っ取り早く調べるなら、ここが一番良いだろう。検索欄に調べたい漢字をぶち込むだけでOKである。

次に《漢字文聲義》を紹介する。ここには、かつてTwitterで正しい字源を広める活動を行なっていた@kanji_jigen氏の字源に関する各ツイート内容が保存されている。字源を記載している字数は多くはないが、調べたい漢字がもしヒットすれば、有益な情報が得られるだろう。

最後に「古代漢字学習ブログ @kanji_jigen」を紹介する。先に述べた@kanji_jigen氏のブログで、小学校で習う教育漢字全ての字源を簡潔に記した記事があり、辞書代わりに利用できる。他にも文字学に関する興味深い記事が多くある。

最後に辞書ではないが、日本語で読める文字学に関する論著をいくつか挙げておく。文字学に興味がある人にとっては得る物が大きいだろう。

・李学勤 著,小幡敏行 訳『中国古代漢字学の第一歩』凱風社,1990年

・河野六郎『文字論』三省堂,1994年

・宮本徹、大西克也 編著『アジアと漢字文化』放送大学教育振興会,2009年

・高嶋謙一「『河』の語源と中国古文字学」『中国語学研究 開篇 vol.30』好文出版,p.1-28所収,2011年

・落合淳思『漢字の成り立ち ─『説文解字』から最先端の研究まで』筑摩書房,2014年

・戸内俊介「中国古代文字論」,二松學舍大学文学部中国文学科 編『改訂新版 中国学入門』勉誠出版 p.1-20 所収,2021年

・戸内俊介「街角の漢字の源流を辿って」, 二松學舍大学文学部中国文学科 編『入門 中国学の方法』勉誠出版 p1-38 所収,2022年

・裘錫圭 著,稻畑耕一郎、崎川隆、荻野友範 訳『中国漢字学講義』東方書店,2022年

・黄徳寛,陳秉新 著,遠藤隆俊 監訳,陳祥、王勇萍、高橋俊 訳『漢語文字学史』汲古書院,2023年

・黄徳寛 他 著,藪敏裕 監訳,石川泰成、鋤田智彦、名和敏光、宮本徹、劉海宇 訳『古漢字発展論』樹立社/ゆまに書房,2023年

・立命館大學白川静記念東洋文字文化研究所『漢字學研究』シリーズ(最新号以外はネットで公開されている)

中国語で書かれたもの

本場の中国で書かれたものとなれば、この手の辞書は充実している。代表的なものを三つ紹介する。

・季旭昇 撰『説文新証』芸文印書館,2014年

・林志強、田勝男、葉玉英評注『「文源」評注』中国社会科学出版社,2017年

・徐超『古漢字通解500例』中華書局,2022年

以上の三冊は、出版年度以前の文字学の研究成果がある程度反映されたもので、漢字の成り立ちを調べるのに非常に有用である。

また、ネットなら「漢語多功能字庫」がある。

ここは『漢字再発現』の著者である葛亮氏も同書の中で勧めているサイトで、文字学の成果に基づいた漢字の成り立ちが詳しく書かれている。

中国語が分からないんですが…

語学から逃げてはいけない。ただ、辞書や論文を読むだけなら、意外と何とかなる。発音はできなくても、文法や文字学特有の専門用語さえ押さえておけば、意味を汲み取ることができる。中国語の教材として筆者が使ったものを軽く紹介する。

・林松涛『中国語文法講義』アスク,2022年

まずこれを一通り読んで、中国語の基礎を押さえる。それから以下に取りかかる。

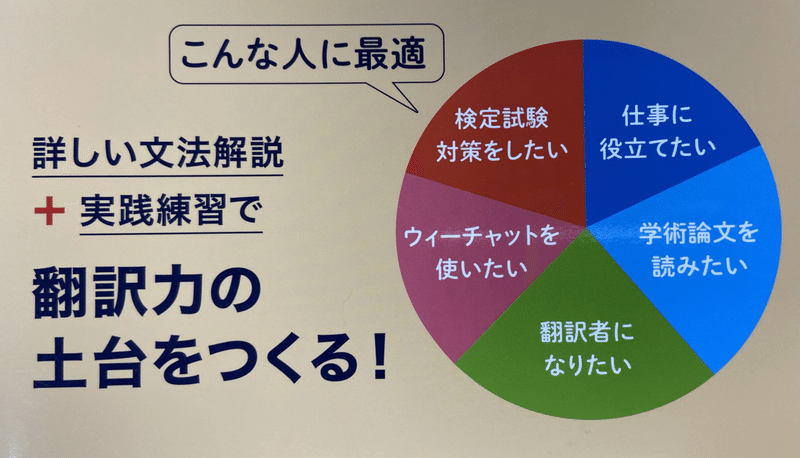

・三瀦正道『「人民日報」で学ぶ「論説体中国語」翻訳エクササイズ』浙江出版集団東京株式会社,2020年

・三瀦正道『論説体中国語 読解力養成講座』東方書店,2010年(こっちはやや難しい)

順番としてはまず前者から取りかかった方が良い。前者の表紙にはターゲット層として「学術論文を読みたい」人が挙げられており、打ってつけであろう。

終わりに

以上、字源リテラシーと字源を調べるためのツールについて述べてきた。日本においては、科学的かつ合理的な字源に辿り着くことが困難になっている。ネットで「某 成り立ち」と検索して出てくるのは、成り立ちではなく「覚え方」を語る呪物たちである。

多くの書籍においても、「安は女が屋根の下で〜」や「家は豚小屋が〜」や「幸は手枷が〜」といった誤った説明が、文字学の成果が反映されないまま、民間字源説として広まってしまっている。テレビ番組でも、この手の謬説が語られることがある。これらの説に出くわしたとき、多くの人が確かな知識でもって自衛できるなら、それが望ましい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?