読書日記 花房観音・著『京都に女王と呼ばれた作家がいた』〇〇〇〇な作家

■花房観音・著 『京都に女王と呼ばれた作家がいた 山村美沙とふたりの男』 幻冬舎文庫

まず、著者の名前に驚いた。「花房」に「観音」だ。ギャグだろうか。経歴を見たら第一回団鬼六賞受賞してデビューとあった。並んだ著作名を見たら、官能小説家のようだった。それでこのようなペンネームなのかと、納得した。

この名前で、社会思想家とか文芸評論家だったりしても面白いと思ったが、普通に官能小説家だった。年齢も50歳くらいの女性だった。私が知らないだけで、すでに何冊も著作のある中堅の作家のようだった。

1 山村美紗の仕事上のパートナー西村京太郎

本書で取り上げられている山村美紗というのは、少し前のベストセラー作家だ。1996年の9月にくも膜下出血で亡くなっている。京都を舞台にした女性が主人公のミステリーをたくさん書いた人だ。二時間ドラマ化された原作も多く、それらによく出演していた女優の山村紅葉は、山村美沙の実の娘だ。

副題にある「ふたりの男」というのは、山村美紗のご主人と、作家の西村京太郎のことを指している。ご主人は家族だから当たり前だが、西村京太郎は、山村美紗の京都の家の隣に居を構え、二人はタッグチームを組んだような感じで、作家活動をしていたというから、いわば仕事上のパートナーだ。

欧米だと出版エージェントいうものがあって、出版社との契約からその作家の売り出し方、その他もろもろの作家のプロモーションをやってくれる。日本にはそういったシステムがないので、作家本人がやるしかない。

ということで、ベストセラー作家二人が組んで、出版社対応をしていた、ということのようだ。日本だから、そういった対応は、契約書のやり取りとか、メディアとのブッキングといった類ではなく、忘年会や新年会、パーティーをベースにした顔つなぎ、コネと口約束といった前近代的な世界だったようだ。

二人は売れっ子作家だったから、出版社の社員編集者たちには影響力を行使できたのだろうし、そういったポジションを確立、維持することが作家活動を続ける上で必要だったのだと思う。

世の中には、作家入門なんて本があって、それを読むと、執筆以外に、編集者に名刺を配るとか、挨拶をして顔を覚えてもらうとか、年賀状や令状は必ず出せ、などと書いてある。小説家といえども、良識ある社会人であるべきで、そのための努力を惜しんではならないと書いてある。

山本美沙と西村京太郎は、そういったことを、強力に、集中的に、やったのだろう。そしてそれはかなり成功していたようだった。

表の方は、西村京太郎に任せて、山村美紗のご主人は、裏方に回り、世間から身を隠すように存在感を消していたようだ。それが奏功?したのか、西村が山村の実際のパートナーのように、世間や文壇からは受け止められていたらしい。週刊誌的な下世話な興味から、山村と西村の関係が、よく取り沙汰されて、噂になっていた。だから本書は、この三角関係のような曖昧なゾーンにメスを入れて、噂の真相を明るみに出した本ということになる。

2 死んじゃったら読まれなくなる作家ってなんだ

山村美沙の仕事上のパートナーだった西村京太郎は、推理小説家だ。戸津川警部シリーズや、鉄道を使ったトリックのトラベル・ミステリーなどが有名だ。山村美沙の没後は、京都を引き払い、神奈川の湯河原に転居し、一般の女性と結婚して、今年の3月に91歳で亡くなっている。

京都時代は、独身だったものだから、山村と男女の仲だったのではないか、などと、ハナシがややこしくなったようだ。当人たちも曖昧にして、そのように匂わせたりしていた。

ちなみに私は、山村美沙の本は、一冊も読んだことがない。西村京太郎の本も読んだことがない。関係ないけど、浅見光彦シリーズなどで有名な内田康夫の本も、一冊も読んだことがない。読んだことがないのだけど、この三人が、国内旅行ミステリー作家として、私の頭の中にインプットされている。またまた関係ないけど、赤川次郎も一冊も読んだことがない。

こんなことを書くと顰蹙を買うのだろうが、この四人は、作家本人が死んでしまうと、作品も読まれなくなって、消えてしまうのだろうと思う。実際に、山村美沙の本は、本人が亡くなって25年以上経つ現在、本屋さんでほぼ手に入らなくなっている。他の三人もそうなっていくのではないか。

それって、どういことなのだろうと、時々考える。「生きているうちは売れて読まれているけど、作家死ぬと作品も消えちゃう」のと、「生きているときは売れなくて誰も読んでいなかったが、死んでから作品が残って読み続けられる」のとどっちがいいのだろうか? 一番いいのは、生きているうちにちゃんと売れて、死んでも作品が残ることだと思う。が、トラベルミステリーなどのジャンルにそういう作家はいないような気がする。

それは、多分、作品の肝になるトリックや謎ときが、その時代時代にしか成り立たないもので、時が流れると、ハナシ自体が成り立たなくなるからなのだろう。といっても、それでも残っている作品は、トリックや謎解きよりも、きちんと人間の業を描いていたり、普遍的な洞察があったりするからなのだろう。と、私は、トラベル・ミステリーなど、読んだこともないのに、勝手に想像して結論している。

山村美沙のような流行作家は、作品が残ることより人生を謳歌する方に価値を置いていた人のようだから、それなりに幸せだったのだと思う。と、勝手に結論づけてみる。

3 新妻に支えられながら亡き妻を描いた油絵

山村美沙と西村京太郎に関しては、その昔、それこそ『噂の真相』という雑誌で、時々、取り上げられており、私はそれを読んでいた。写真で見る山村美沙の容姿も、西村京太郎の容姿も、私には美男美女とはかけ離れて見えて、そんな二人の男女の仲なんて、誰がどうして興味を持つのだろうという、屈折した興味から、噂の真相の記事を、私は読んでいた。その時の記憶があって、この文庫を本屋で見かけたときに、つい手に取ってしまったのだ。

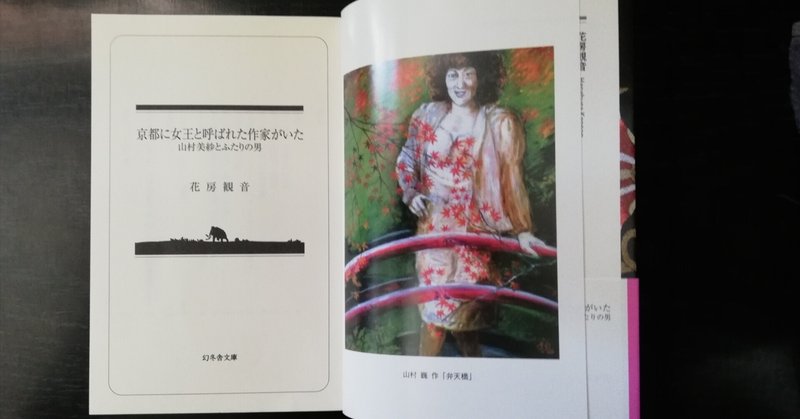

表紙をめくると、山村美紗の肖像画が2枚、眼に飛び込んできた。アウトサイダー・アートのような尋常ならざる落ち着きのない絵だ。配色も構図も、ど素人丸出しなのだが、山村美沙の顔が、ぐいぐいと迫ってくる。人目には晒してはいけない類のインパクトを放つ絵だと思った。

描いたのは、山村美沙のご主人だった。私は、つい、この文庫を買ってしまった。

この本には、山村美沙というよりも、山村美沙のご主人の数奇な人生が描かれていた。ご主人は地元で数学教師を定年まで勤めあげ、その後は、黒子として、山村美沙のサポートに徹していた。車でのお送り迎えや、美沙の持病の喘息発作が起きた時の注射や食事といった、一切の面倒を受け持っていたのだ。山村美沙が体調を崩し勝ちだった晩年には、寝たまま移動できるようにと、キャンピング・カーを購入して運転している。すべてを妻に尽くした生き方だ。

山村美沙亡き後、豪邸に一人取り残されたご主人は、夜な夜な美沙の夢を見る。夢の中で美沙は、私のことを絵に描いてと、何度もせがんだと言う。精神科に相談したご主人は、絵画療法というものがあるから、絵を描くのは精神の安定にも良いのだとの助言を受けて、油絵を描き始めることにする。それが77歳の時だ。

そして、絵画教室に通い、美術モデルとして現れた女性に頼み込んで、個人的なモデルにもなってもらう。ご主人よりも39歳も年下のモデルは、山村美紗そっくりだったのだ。その後、山村美沙の肖像画を描き続け、モデルにはなんと結婚を申し込み、80歳で再婚している。

そして、新妻のサポートを得て、山村美沙の肖像画の絵画展を開催している。美沙没後、20年を経て、やっとマスコミのインタビューにも応じるようにもなり、プライベートなとこや、西村京太郎との関係についても、きちんと答えるようになっている。そして、2022年の2月に、93歳で亡くなっている。再婚した女性が、本書の解説を書いている。なんとも密度の濃い人間関係だ。

4 評伝未満の山村美紗伝

花房観音の書いたこの本は、ミステリー作家・山村美沙の評伝のような本だ。一般的な評伝を想像すると、ちょっと安っぽくて、重複も多く、週刊誌の記事のように一面的だったりするから、評伝ではなく、評伝のような本だ。

ノンフィクションとしても、物足りない。まず、取材が量が絶対的に足りていない。調べて見えてきた新事実が、ほとんどないのだ。読む前に想像できる範囲内なのだ。だからとても中途半端な印象を受ける。

生前の山村美沙は、女王のようにふるまっていて、編集者たちは、それを当然のこととして受け止めていたらしい。今では信じられないが、あがめていた様子すらうかがえる。売れている作家は、出版社にとって絶対的で、系列の週刊誌などからは、守られている触れてはいけない存在だったのだ。現在でもそうかもしれないが、当時はもっとその度合いが強かったように見える。

ミステリー作品の売り上げが、出版社へ果たした貢献度についても、ちょっと考える必要があると思う。売れっ子作家に、マンガ家を加えたら、誰がどこの出版社に影響力が強いか、なんてことも見えてくると思う。山村美沙が、どこの出版社に強く出ることが出来たのだろうか? 出版社名は、この本には一つも出てこない。現在でもタブーなのだそうだ。でもそういったことを調査して、オープンにしたら、この本にも、別の面白さがあったかもしれない。

出版社と売れっ子作家の関係は、今でも同じようなものなのだろうか? 売れる作家を女王とあがめて、なんでもいうことをきく編集者って、大丈夫な人達なのだろうか? いろいろと違和感と疑問がわいてくるが、そういったことへの答えは、この本には一行も書かれていない。

著者は、売れることが絶対だとどこかで思っているフシがある。結局、出版社も山村美沙本人も、数字がすべてだったのだろうか? なんで山本美沙の本は売れていたのか? どうして死んでしまったら読まれなくなったのか? そういったことに関する考察は、まるでない。著者はあまり興味がないようなのだ。

山本作品に対する評価も、著者はあまり下していない。例えば、ミステリーを書いた松本清張など、いまだに主要な作品は、文庫本で読むことが出来る。作品が残っているのだ。松本作品と山村作品の違いはなになのか? なとど私は考えてしまう。

この材料で文章を書くのなら、半分の文章量でコンパクトにまとめられたはずだと思う。一冊の本にするのなら、あと数倍の材料が必要だったと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?