【エジンバラ 大学留学:後期】スポーツと国際開発②SDGsとスポーツ開発

Week3の最後にようやくこのまとめを作っています。

この週のテーマは、スポーツとSDG'sです。

文章が長くなってしまったので、もし読んでくださる気とくな方がいらっしゃれば目次の気になるところにパッと目を通してくださるだけで十分だと思います。

SDG'sとは

Imacocollaboさんで綺麗に纏まっていたので引用させていただきます。

SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。そもそもどう発音するかというと、SDGs(エス・ディー・ジーズ)です。SDGsは2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標です。

17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。

17の目標

(1) 貧困や飢餓、健康や教育、さらには安全な水など開発途上国に対する支援関連(物理的に生きるのが難しい人たちを救う)

(2) エネルギーの話、働きがいなど、より工業化した国も対象。

(3) 地球規模の課題

169のターゲット

こちらのリンクをご参照ください。

今回のテーマは、これらのゴールやターゲットとどうスポーツが関係するかを明らかにすることです。

開発のためのスポーツ:スポーツは貧困を解決できるのか

これは相当難しいですよね。まず、その国で貧困は何故生まれているのかの構造を理解するところから始まりますよね。国や地域の状況で貧困が生じるプロセスは違うと思います。そもそも国全体が貧しくて、職業の供給がないのかとかも考えなければいけませんよね。

日本であれば、相対的貧困が多い家庭の特徴に、母子家庭、親が中学校までの卒業といったデータがあります。このような相対的貧困過程からは、引き続き貧困の子供が育ってしまう可能性が高いということです。この場合、スポーツは何か役立つのでしょうか。日本の貧困の構造をその解決手段についての考察はまた別でやります。

とにかく、貧困のプロセスの理解と問題点の把握、それに対して、スポーツが有効な手段であるのかどうかを考える必要がありますよね。(課題と手段を明確かする)。

スポーツ政策で問題なのは、なんとなくスポーツが有効な解決手段だよねという雰囲気があることで、よくよく考えるとスポーツがその問題を解決する有効な手段ではないという場合があるということはこの授業の1週目で提起された問題でした。

スポーツとSDS's

◆開発のためのスポーツ:スポーツは平和を構築できるのか

The commonwelthという組織が出しているGreen bookという本を読みましょうとのことでした。

Green bookについては別途Noteします。

国連の開発フレームワークの歴史

これをみるとなかなか面白いですね。10年に一度くらい、世界のトレンドを反映して、フレームワークが変わっていることがわかります。戦後の新自由主義、いき過ぎた資本主義、人権への回帰、持続可能な社会へのような流れでしょうか。計算でいけば、2025年ごろにまた新しい(アップデート)されたフレームワークが出そうですよね。

どのようにスポーツによる国際開発プログラムは行われているか(論文から)

今週の論文の記載の視点で説明がされます。

今週の論文は以下の通りです。

Week2の論文『A systematic overview of sport for development and peace organizations 』(Svensson,2017)

この論文は、Sport for Development and Peace (SDP) を実行している組織の実態を明らかにし、有効な政策を追求することが論文の目的です。

より詳細には、

(1) SDPプログラムがどの地域で多く取り入れられているか

(2) 何を目的(例、教育、Livelihoods(職業訓練)、ジェンダー、Social Cohesion(コミュニティの結びつきを強める)等)、としているか

(3) どのようなスポーツが多く取り入れられているか

を955のgrassroot スポーツ活動を行う組織(国際的な組織等は除外されている)に着目して整理しています。

先に955組織と記載しましたが、この研究での面白い部分は、SDPのデータベースを見ると、SDPを実行している組織は3000近くあったそうです。しかしながら、これを実際grassrootレベルでどのくらい行われているかをソートすると約3分の1の955組織であったということです。

このことから、例えば学術研究が”3000もの機関で取り入れられているSDPは、すごく良い考えだ”という主張をしたとしても、それは登録件数であり、実際は3分の1しか運用されてませんということをこの論文は主張しているともだと思います。

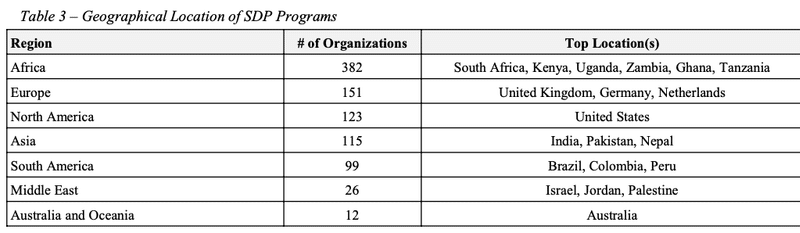

(1) SDPプログラムがどの地域で多く取り入れられているか

この論文からやはりSDPはアフリカで多く実施されています。

一方で、ヨーロッパのドイツやアメリカといった先進国でも多く行われています。個別の活動内容を見ていないので、推測ですが、このような国は、移民などが多く貧富の格差が大きいのかもしれません。ないしは、社会に馴染めないマイノリティが多くいるため、スポーツを通じて彼らを社会に戻す試みかもしれません。

(参照:Svensson,2017)

(2) 何を目的としているか

一位は教育 (36.7%, n = 347)、二位、三位は、Livelihoods(職業訓練) (16.9%, n = 160), and Health (16.5%, n = 156)でした。

面白いのは、この目的ごとで、用いる競技が違うという点でした。

Livelihoods(職業訓練)(40.6%、n=53)、Social Cohesion(コミュニティの結びつきを強める)(37.1%、n=23)、平和(35.6%、n=21)に取り組むと分類されたSDP組織では、他の教育などよりもサッカーがかなり多く用いられていたそうです。(一番多かったのは、multiple sports の半数(48.8%))

この背景にあるのはどういうことでしょうか。ケースごとの分析をしないとわからないのですが、サッカーがチームスポーツであること、国際的なスポーツでありみんながルールを知っていることが、絆のようなものを生むのでしょうか。

一方で、スポーツを通じた教育とはどのようなことを目的とするのでしょうか。教育はそもそも何かということについて考える必要がありそうですよね。今度同じ学部の教育学部の人と話してみます。

一応論文に載っていた定義は以下のとおり。つまること炉、独り立ちできるライフスキルということでしょうか。

”Organisations using sport to advance education, youth development, and life skills. Rather than focusing on sports education, these organizations focus on the role of sport in achieving educational and social outcomes for youth.”

閑話休題:日本の部活動、スポーツ教育について考えてみる

少し話は変わりますが、日本ってスポーツを教育現場でどんな目的で使っているかについても少し考えてみました。

私見ですが、教育的な側面が強いのではないでしょうか。部活も今は少しづつ変わってきましたが、”教育”の名のもとに割と不合理が通じていた世界ですよね。ここでもスポーツの礼賛による思考停止の影響があると思います。

やはり我々はスポーツが何ができるのかをきちんと定義して、今達成しようとしている目的を達成できる手段なのかを考えることが大切です。

例えば、甲子園で優勝したいという時に坊主になることは果たして合理的な手段なのでしょうか。これも、決して目的を達成する手段でなく、なんとなく教育的な名のもとにまかり通っている1つの例だと思います。

日本の問題は、いや、おかしいのはわかっている。だけど、変われない、変わる必要がないから変わらないという雰囲気ですよね。海外だとみんなこれっておかしいよねみたいのを普通にいう気がします。好きでやっているならいいですよ、もちろん。ただ、合理的でないことに関して、なんとなくで済ませてそのままにしてしまっていることが多くの問題にもつながっていると思うのです。

これは何故なのでしょうか。つまるところ、不合理を受け入れる理由は、みんなが物語の世界に生きているからだと思います。例えば、甲子園。

甲子園で、肩が壊れても、熱中症になっても、汗と涙という青春の物語があればそれでいいんです。物語の舞台は夏、連日の連投があるからこそドラマがあるんです。演出朝日新聞、観客日本全国、主演甲子園球児。甲子園球児も役になりきって、灰になっても投げ尽くすという気持ちの入りようです。

これは、マイケル・サンデルの言うコミュニティの中の正義に従っているとも言えるのかもしれません。

少し長くなりましたが、ここで一度日本のスポーツの目的に戻りましょう。いつの間にか部活動の目的が教育でなく、物語の達成になっていることに気づきます。日本の部活動スポーツの教育の危うさは、スポーツが何を達成する手段を定義しておらず、ぼんやりとした教育目的の手段が物語の一部にとって変えられてしまい、不合理さが横行していることにあるのかもしれませんね。

とはいえ、現場の先生方には頭しか下がりません。休日に部活で仕事に行くなんて。この辺りも、部活が教育だからという建て付けの名の下に先生が犠牲になっていますよね。

そう考えるとそもそも部活を通じたスポーツは、いったい誰を幸せにする教育の手段ではないだろとすら思います。

実際は、部活やって良かったという人がたくさんいるので、存続はしているのですが、日本のスポーツを通じた教育的な側面をきちんと考えることも重要ですよね。

日本のコミュニティの場合は、既存のシステムに対して問題を提起することが、正義に反していると思われるのでなかなか難しいとも思いますが。

それを変えるためにも、この授業で度々言われているエビデンスが重要になってくるのではないでしょうか。

国連でスポーツプログラムは効果的と評価されているか?

論文の紹介が長くなったので、話を次に進めましょう。以下の表を見ると、ユニセフやWHOのスポーツの取り組みがわかります。

ユニセフのマンチェスターUとのパートナーシップはおもしろいですね(以前はFCバルセロナとパートナーでしたよね)。ただ、その効果には疑問が投げかけられています。

スポーツは平和構築に役立つのか

以下のStepでのモデルが紹介されています。

◆Reconciliation (和解)

◆Re-habilitation (リハビリ)

◆Resilience building (お互いが受け入れるような関係をじっくり作る)

◆Space that other things can be built around

(他のものを中心に構築できる空間。よくわからず。関係性のことかな。心のゆとり的な)

◆Humanitarian response (人道的対応。相互のサポート?)

紛争解決と平和の過去の実践からの学び

この内容相当勉強になると思いました。特に変革期にいたリーダーのところ。やはり厳しい局面では有能なリーダーは生まれやすいのでしょう。(つまり状況が、有能なリーダーを育てるとも言えるのではないでしょうか)

◆"広いネットワーク、透明性のある意思、そして強力なパートナーシップが不可欠です。

◆"この世代や過去の世代の多くが背負ってきた荷物から解放された若いリーダーは、より安定した平和な社会の実現に積極的に貢献できる理想的な人材である。(変換期の若手リーダーは有能)

◆"小さく始めたからこそ、地域社会の声に耳を傾け、多くの人が自分を信じていることを認識するように、強みを見極めることができたのです。"(ローカライズと強みを活かす)

◆"紛争解決の内容が重要である一方で、質の高い競技会も同様に重要です(切磋琢磨させる)。

◆"紛争環境での介入が成功するかどうかは、現地の変化に適応した長期的な活動にかかっていることを私たちは学んだ。人々やコミュニティの間で認識が徐々に変化していく過程を支援し、評価するためには、長期的なプログラムが不可欠である。(時間をかけての信頼関係)

アウトカムのその先へ:インパクトが見えているか。(重要)

インパクト投資というワードがホットですが、以下のモデルを見ると、各プロセスでどんなことがあるのかわかりやすく説明されています。ここではインパクトは、貧困の削減になっていますね。

開発におけるスポーツの存在の考え方(可能性と仮定を検証し、証明するために)

以下DEEPLでそのまま翻訳

◆スポーツは、開発の分野における多くの理論的立場を表しており、中立的ではありません。(スポーツは横断的なものである)

→中立的ではないというのは、人の好き嫌いが入ってしまうとか、公平ではないとかそういう意味でしょうか。

◆スポーツは、多様な状況や文脈の中で、発展のためのプロセスの一部となることができますが、文脈に特化したものではありません。(コンテクストを考えるのが重要)

◆スポーツが社会的変化を生み出すことができるという主張を裏付ける証拠は、より良くなってきており、私たちは、スポーツの限界と可能性について明確にする必要があります。 (エビデンスはデータ社会なので、入手しやすくなっている。だからこそできることできないことをきちんと把握しましょう)

◆スポーツは、世界の異なる地域間の資源の格差を再現し、維持するのに役立つ。

◆スポーツは、伝統的な発展のための仕組みとしてだけでなく、それ自体が変革をもたらすものとしても機能する能力を持っています。(変化を起こす可能性)

◆新しい国際性と国家間の協力の形は、進歩のための現実的な機会を提供し、スポーツはその一部であるべきである - スポーツは、より良い文化的関係を鍛造。(国際的なコミュニケーション、文化の構築、架け橋)

かなり盛り沢山でしたが、以上となります。

まとめとしては、

◆SDG'sの基本を理解すること。

◆スポーツがSDG'sのどのような分野での役割を期待されているかということ。(詳細はGreen Book参照)

◆SDPの効果については調査の前提をきちんと確認し、通説を疑い、エビデンスが適切が自分できちんと考えること。

◆スポーツが平和構築で行えること。また実務上の成功要因を確認する。

◆プロジェクトにおいてはインパクトまで考えること。

では!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?