「二人の時を告げる鐘」 黒崎アンナは魅せて打つ!

はじめに

本作は『黒崎アンナは麻雀暮らし!』と作品世界が繋がっています。

こちらは「エブリスタ」と「小説家になろう」というサイトに投稿しています。

黒崎アンナは麻雀暮らし! (syosetu.com)

以前にも一部をnoteにアップしましたが、事前に本編を読んでいると、より一層楽しめると思います。

先に本作を読まれた方は、ぜひ「アンぐら!」を読んでいただければ、と思います。

1

中野コウジは、コーヒーカップを手に取った。

コーヒーは、すっかり冷めている。わずかに残るコーヒーを飲み干し、コウジはおかわりを頼んだ。

「すいません、ホットブラックください」

「俺も頼むよ。アリアリで」

コウジに続いて、下家の豊田が言った。

「はいよ」

店長が答え、コーヒーを淹れ始めた。アリアリは、砂糖とミルクの両方を入れることを指す。両方抜きならば、ナシナシ。これらは雀荘用語だが、ブラックで通じるものを、わざわざ言い換える必要はない。なし、という言葉も好きではなかった。

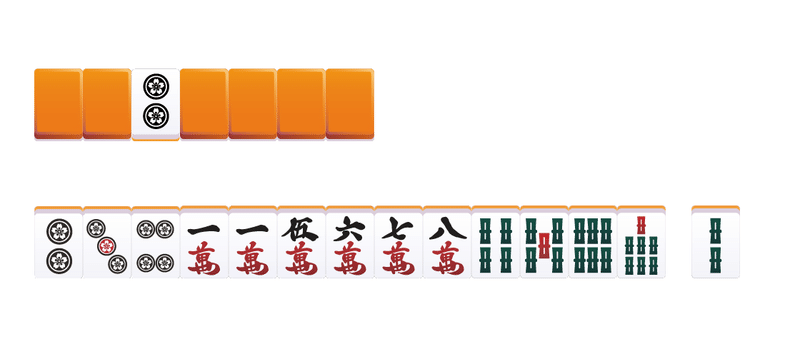

オーラス、ドラは三萬。南家でトップ目のコウジは、8巡目でテンパイした。

打牌候補は六筒か五索。コウジは五索を切った。六筒単騎だが、これは仮テンだ。くっつきによる手変わりが何通りもあるが、六筒を残しておけば五筒を引いた時に三面張になる。

次巡、親の井上がリーチをしてきた。宣言牌の五筒をチーして、現物の六索のスジである九索切り。これで一四筒の待ちになった。すぐに下家の豊田が、親の現物である一筒を切ってきた。

「ロン。2000点」

「かぁ~、今日も中野さんは強ぇなあ」

これで3連勝となったコウジは、次のゲームに入る前に、コーヒーをひと口飲んだ。

いまではそれなりに勝てるようになったが、若い頃は、負けてばかりだった。20代の一時期、コウジはここ川越でメンバーをしていた。『ともえ』という雀荘だが、いまはもうない。当時は負けてアウトしてばかりで、あまり給料を残せなかった。

同僚だった、松本アヤは強かった。いつも給料以上に勝ち、負けて金のないコウジに食事を奢ってくれたことも何回かある。

コウジはもうひと口、コーヒーを飲んだ。ひと口目よりも、苦味が強いように感じた。

コウジが川越に引っ越してきてから、半年が経つ。ここ『エクシード』がホームのような存在で、気がむけば大宮や都内に足をのばしている。『エクシード』はいたって普通のピン雀荘だが、アットホームで居心地のいい店だ。

次のゲームも、コウジがトップだった。ラス半をかけていた堀田が立ちあがる。

「お待たせしました。アンナさん、どうぞ」

金髪ショートの女の子が、対面に座った。黒崎アンナ。何度か見かけたことはあるが、同卓するのは初めてだ。

「よろしくっす」

「よろしく」

答えたコウジとアンナの目が合った。力強い瞳だ。セーターを着た胸は、大きく盛りあがっている。下家の豊田は、露骨にアンナの胸を見て鼻の下をのばしていた。

「こりゃ、強い人が入ってきたなあ」

上家の井上が言った。確かに、アンナの背筋はまっすぐのびていて姿勢がいい。いかにも打てそうな印象ではある。

コウジはコーヒーカップを手に取り、冷めたコーヒーをゆっくりと飲んだ。

2

アンナの強さは、打ってみてすぐにわかった。

外見はかわいい女の子だが、所作も目配りもベテランの風格を感じさせるものがある。そしてまだ、アンナはギアを低く保っている。そんな気がした。

リラックスした様子のアンナに対し、コウジは緊張で口の中が乾き、手汗もびっしょりとかいていた。対局開始から、何度もコウジはおしぼりで手と卓の縁を拭っている。

――オーラス、ドラは三筒。

親のコウジは、トップ目だった。

2着目のアンナとの差はそれほどない。3900点の直撃か、1300・2600ツモで変わってしまう。

5巡目、コウジは一応のテンパイを入れた。

伍萬か八萬を切ればカン三索待ちのテンパイだが、役なしでダマではアガれないうえに、出やすい牌でもない。ツモ切りなら四七萬六九萬、三六索五八索でピンフのテンパイになる。

少考して、コウジは二索をツモ切った。三索を引いたとしても、フリテン三面張に受ければいい。

同巡、アンナが三索を切ってリーチを打ってきた。コウジは目を見開いた。

(カン三索でリーチを打っていても、その三索は出てきたのか? いや、少考したからなのか……)

時間にしてわずか1秒程度だが、ふだんよりも思考時間が長かったことに、アンナは読みを働かせたのだろう。

下家の井上が、三索を合わせ切った。こうなるのならば、一萬のトイツ落としが正解だったのかもしれない。この三索を234の形でチーしていれば、伍八萬のノベタンでタンヤオのテンパイだった。ただ、アンナに一萬が通るとは限らない。

コウジのツモは八索。三面張のピンフテンパイだ。アンナは逆転のリーチ、オリていても仕方がない。ここは勝負だ。コウジは八萬を切った。

その八萬に、アンナからロンの声がかかった。

裏ドラはなかったが、リーチ一発赤で5200点の放銃となり、アンナに逆転された。

八萬でなく、伍萬切りなら放銃はしなかった。ただ、アンナの河に二萬が切られていない以上、通りやすい牌を切るしかなかった。

それとも、きっちりオリるべきだったのか。ツモでもテンパネして逆転の条件は満たしているが、八萬は自分が切らなければ、残り3枚だった。

テンパイを取るか取らないか。リーチすべきかどうか。そこで悩んだ時点で、負けていたのかもしれない。そういえば、オーラスのトップ目で先制役なしテンパイをリーチすべきかどうかの判断について、麻雀戦術書で読んだことがあるような気がする。

負けたことは悔しいが、アンナの方が上手だった。そこを素直に認めて、次回以降に活かせばいい。

――次のゲームが始まった。

「どうしたの、中野さん。ニヤニヤしちゃって」

上家の井上が言った。

「いやあ、アンナちゃんが噂通りに強くてさ。悔しいんだけど、なんか嬉しくもあって」

「わかるよ、その気持ち。俺もいつもそうだ」

「豊田さんは、鼻の下伸ばしてデレデレしてるだけでしょ」

井上が豊田にツッコむと、全員が笑った。

「……なんていうかさ、昔メンバーやってた頃の同僚に少し似てるんだよね。女の子だけどすごく強くて。俺はいつも負けてばかりでさ、よくその子にメシを奢ってもらったもんだよ」

「え、アンナちゃんばりに巨乳だったの?」

「そこかよ!」

すかさずアンナが豊田にツッコミを入れた。

「胸はそれほどでもないな……ってそれはともかく、なんというか、気の強いところとか、ちょっとヤンキーっぽいところとか……」

「え、アタシってヤンキーっぽいか?」

「う~ん、言葉遣いとか……」

井上の言葉に、豊田はうんうんと頷いているが、その視線はアンナの胸に釘付けだった。

「ま、もう20年も前の話だよ。松本アヤっていうんだけどさ、いまはどこでどうしてるのか……。まだこの街にいるのなら、会ってみたいけどね」

コウジはコーヒーカップを手に取り、ひと口すすった。苦味だけが、口の中に拡がっていく。

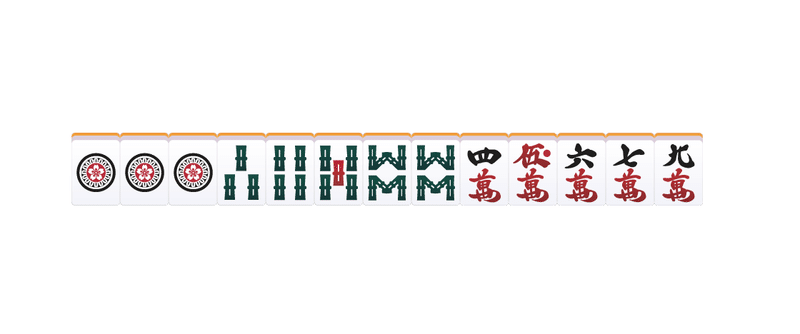

「中野さん、もう少し付き合ってくれるか? なんとなくだが、心当たりがある。でもって、リーチだ」

親のアンナが、リーチを打ってきた。

「マジか。まだ6巡目だぜ」

ぼやきながら、井上が字牌を切った。

コウジは好形のイーシャンテンで、赤が2枚ある。無筋を押すと、ロンという発声とともに、アンナが手牌を開けた。裏ドラが乗って、親の跳満だった。

息をひとつついて、コウジは点棒とチップを支払った。

手痛い放銃だが、それよりも、アンナの言う心当たりの方が気になった。

3

17時を少し過ぎたばかりだが、陽はすっかり落ちていた。

師走の風は冷たく、コウジはふるえながらダウンジャケットのジッパーを上げた。

川越駅周辺は、ネオンの明かりで満ちている。コウジには、周囲の景色が滲んで見えた。元々近視で眼鏡をかけているが、少し前から老眼になり、スマートフォンや本の文字が見づらくなった。

「じゃ、ついてきてよ」

それだけ言って、アンナは歩き出した。訊きたいことはあったが、アンナはコウジを顧みることなくスタスタと歩いていく。

(マイペースなところも似てるな……)

心の中で呟き、コウジはアンナについて歩いた。

若い頃と比べ、歩く速度も落ちた。45歳。体は衰えはじめ、腹も少し出てきた。

歩きながら、さきほどまでの対局を思い出した。アンナが入ってからはあまりいいところがなく、2、4、3、3着という成績だった。アンナは3勝と2着が1回で、格が違うとしか言いようがない。

競技プロや雀ゴロを自称する連中とは何度も打ってきたが、これはと思う打ち手は少なかった。そして、これまで出会った打ち手の中でも、アンナはずば抜けて強かった。

川越駅東口から本川越へと続く商店街、クレアモールを進んでいく。

(ちょうど、いまのアンナちゃんの年齢くらいか……)

コウジは、一度だけ松本アヤと二人で川越を散策した日のことを思い出した。

その日はたまたま休日がアヤと一緒で、本川越駅で待ち合わせ、近場で昼食を食べた。

その後は二人で蔵造りの町並みを歩き、喜多院に参詣したり、団子を食べたりした。

夕方に、川越市の指定文化財である『時の鐘』を見に行った。

地元の人間に鐘撞堂と呼ばれる『時の鐘』は、江戸時代の寛永年間に、川越藩主酒井忠勝により建設された鐘楼だ。現在は、自動鐘打機により日に4回鳴る仕組みとなっている。

18時の鐘が鳴るのを二人で待っていたが、その前にアヤの携帯電話が鳴り、彼女はコウジに謝りつつ去っていった。コウジはひとりで鐘の音を聞き、帰った。

アヤの電話の相手は、『ともえ』の店長だった。二人が店長と従業員の関係を超えた仲だということは、メンバーの誰もが知っていた。

数ヵ月後、アヤは妊娠し、『ともえ』を辞めた。それからふた月後にコウジも店を辞め、その後連絡は一切取っていない。コウジの電話帳からは、すでにアヤの連絡先は消えている。

アンナが路地を曲がり、コウジは想念を切った。少し歩いたところでさらに曲がり、細い道を入っていく。

「着いたよ」

アンナが足を止めた。建物の前には、スナックと思しき電飾のスタンド看板があるが、明かりはついていない。

看板の文字を見て、コウジは目を見開いた。『スナック AYA』と書かれている。

「アンナちゃん、これって……」

「フッ。名前でピンと来たんだけど、あとはまあ、中に入って確かめるだけさ」

「いや……でもさ、電気ついてないよ」

「大丈夫だ、ママはこの時間には来てる。中野さん、おでんは好きかい?」

「まあ、好きだけど……」

「そいつはよかった。ママのおでん、絶品だぜ」

言って、アンナはドアを開け店内に入っていった。恐る恐る、コウジもあとに続いた。

「ちょっと、アンナちゃん。まだオープンには早い……えっ、嘘! 中野君?」

奥から姿を現した女性は、松本アヤだった。以前よりも落ち着いたトーンのブラウンヘアを、後ろで束ねている。目元や口元に年齢と苦労を感じさせるものがあるが、元気でかわいらしい雰囲気は変わっていない。

「やあ、アヤちゃん。久しぶり」

胸の高鳴りをかすかに感じながら、コウジはアヤに片手を挙げてみせた。

4

「――ほんと、びっくりしたあ。それにしても、なんでアンナちゃんと中野君が? まさか、パパ活じゃないよね」

こちらをじっと見ながら、アヤがおでんを盛った器を置いた。

「ちょっとアヤちゃん、そんな目で見ないでよ……」

コウジとアンナが『エクシード』でのことを話すと、アヤはようやく納得した。

コウジは大根を皿に移した。しっかりと面取りがしてあり、煮崩れてはいない。箸を入れると、すっと割れた。辛子をつけ食べた。味がよくしみている。ほろ苦く、そして甘い。

「どう? ママのおでん、うまいだろ」

はんぺんにかぶりつきながら、アンナが言った。水割りをひと口飲み、コウジは頷いた。酒はアンナがキープしていたボトルで、吉四六という大分の麦焼酎だ。

コウジは、川越に引っ越してきたことを話した。アヤも川越で、娘と二人で暮らしているという。

「そっか……中野君もバツイチか。ま、あたしはバツふたつだけどね」

苦笑しながら、アヤが言った。

「店長とは、うまくいかなかったんだね……」

「うん……。結婚してから知ったんだけど、あの人多額の借金抱えててさ……。そのくせギャンブルが好きで、1年もたなかったんじゃないかな……。別れたあとはキャバクラで働いて、その時に客で来てた人と再婚したんだけど、そいつはDVがひどくて……。ま、そんな感じで女手ひとつで娘を育てて。もう娘も高校出て働いてるから、ようやく肩の荷が降りたところ」

ビールのグラスを空にしたアヤが、大きく息をついた。

「そっか……。俺の息子は、来年から高校生だよ。養育費のほかにも、またいろいろ金がかかるな」

「メンバー時代の話は聞いたけどさ、いまの中野さんなら、麻雀でもそこそこイケると思うぜ。いい雀荘紹介しようか?」

水割りを飲み干し、アンナが言った。すぐに、アヤが次を作り始めた。アンナの言葉を受け流し、コウジは水割りを飲んだ。

「中野君、麻雀強くなったんだね」

マドラーを使いながら、アヤが言った。

「まあ、昔よりはね。こっちも成長しちゃったけど」

苦笑しつつ、コウジは腹をさすった。

「気にするほどでもないよ。顔は元からいいし。あまり変わらないよね」

「そんなことないって。アヤちゃんこそ、いまも若く見えるし、きれいだよ」

「そうかなあ、もうおばちゃんだよ」

「ハハッ。久しぶりの再会っての、いいね。アタシは、そろそろ帰るよ。おでんも堪能したし」

アンナが席を立った。いつの間にか、おでんの器は空になっている。

「なに気ぃ遣ってんの。もっとゆっくりしていきなよ。せっかくアンナちゃんのおかげで中野君と再会できたんだし」

「そうだよ、アンナちゃん。お礼と言っちゃなんだが、ここは俺に奢らせてよ」

「いやあ、アタシはZ世代だしさ、あとは大人同士で旧交を温めてよ。でも中野さん、お言葉に甘えてゴチにはなるよ。じゃ!」

言って、アンナは出ていった。

「……まったく、マイペースだよね、あの子」

「アヤちゃんも、前はあんな感じだったと思うけど」

「そうかなあ。でも、あの時はごめんね……」

きっと、二人で出かけたあの日のことだろう。アヤはうつむいて、空になったグラスをもてあそんでいる。コウジは黙って、水割りのグラスに口をつけた。

「あの頃のあたし、バカだったなあ……。店長、なんでも買ってくれたし、高いお店にも連れてってくれた。それですっかりいい気になっちゃって……」

「まあ俺も、いろいろあったよ。後悔も、たくさんある。でもまた、こうやって会えたし、人生は面白いよ」

「……そうだね。ね、また今度二人でどっか行こうよ」

「ああ、そうだね」

腕時計に目をやると、18時ちょうどを指していた。いままさに、『時の鐘』は鳴っているのだろう。

顔を上げると、アヤと目が合った。

「ね、中野君。もう一杯、頂いてもいい?」

「ああ、いいよ」

コウジが応えるとアヤはほほえんで、手早く飲み物を作った。

改めて、互いのグラスを触れ合わせた。小さく澄んだ音。コウジには、それが鐘の音に聞こえた。

しばらく、二人だけの時が流れた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?