『MIYAMA #1 不比等』

麻里田の小さなスーパーマーケットに、不比等はアルバイトとして働いていた。東京の大学で地域経済学を専攻し、その学びを活かしていつかは故郷の活性化に貢献したいという思いを胸にUターンしてきた彼にとって、このアルバイトは一時的なものだった。しかし、この小さな町での日常は、彼が思い描いていた活気ある地域活動とは程遠いものだった。店の外を眺めれば、日中から活動する人々の姿は稀で、そのほとんどが年配の方々だ。不比等は、こうした現実が地方の過疎化が進む日本の縮図であることを痛感していた。

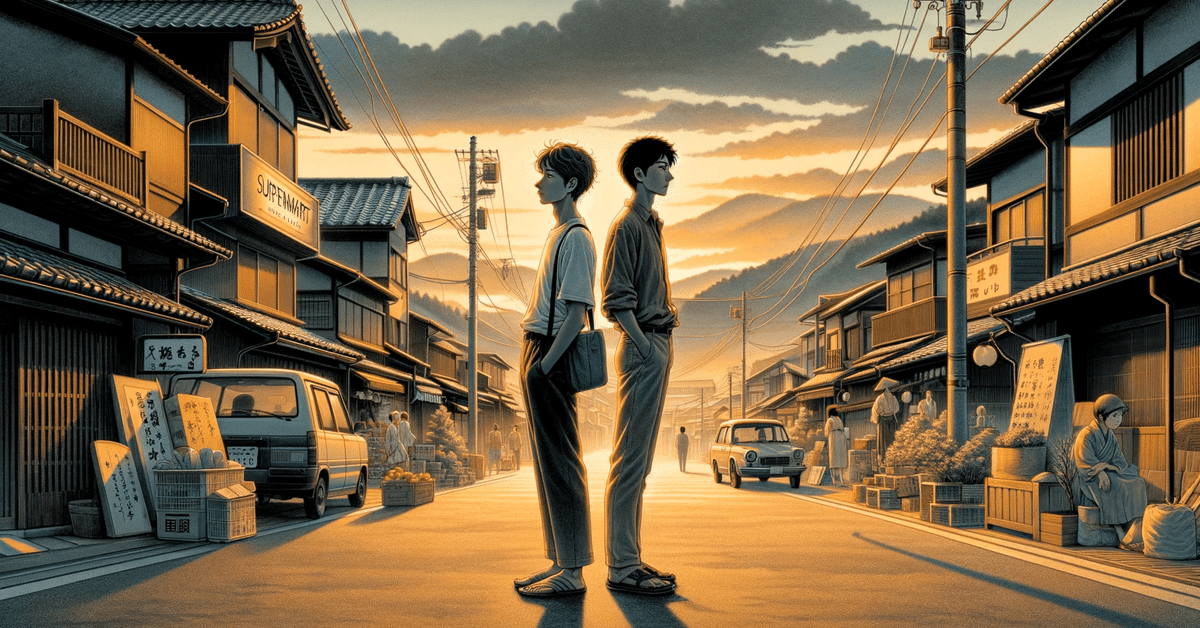

そんなある日、彼の前に幼馴染の沈淪が現れた。沈淪は地元で名の知れた暴徒で、その存在は町の人々にとって憎むべきものだった。不比等がレジで袋詰めをしていると、沈淪が突如として不比等の視界に現れる。沈淪の姿は、麻里田のスーパーマーケットでは無視できない異色の存在で、彼の歩く姿には、かつての無邪気な子供からは想像もつかないほどの荒々しさがあった。

沈淪は、不比等が見つめる先に立ち、静かながらも圧倒的な存在感を放っている。店内にいた人々は息を潜め、沈淪が通り過ぎるのをじっと見守るしかなかった。誰もが彼に声をかけることを躊躇う。その空気感は、沈淪がただの客ではないことを如実に物語っていた。

不比等は彼がレジに近づくのを見て、胸が高鳴るのを感じた。彼らの再開は、誰もが耳を塞ぎたくなるような怒鳴り声や喧騒ではなく、静かながらも緊張を孕んだ空気の中で行われた。沈淪がレジに並んだ時、不比等は彼の目を直接見た。その瞳には、かつての暖かさは欠片もなく、深い闇が宿っていた。

「沈淪」と不比等は呼びかけた。声には穏やかさを装いつつも、内心では葛藤が渦巻いていた。「久しぶりじゃな」

沈淪の唇が微かに動いた。「おお、フヒトか。帰ってきたんじゃな」

その言葉には昔話をするような軽さはなく、むしろ彼の人生に刻まれた重い一節を物語っている。

不比等は彼が持っている商品に目を落とし、わずかにポケットが不自然に膨らんでいるのに気づいた。不比等は沈淪の肩に手を置いた。「そのポケット、何か入っとるじゃろ?」

沈淪は不比等をまっすぐ見つめ、不比等が何も言わずに沈倫の目を見返している。

「何もねえよ」

「そうか。じゃったらいいんじゃけどな」

「なんじゃフヒト。お前、久々の再開でいきなりおれのこと疑うんか?」

沈淪はそう言うと、支払いを済ませて出て行った。

不比等は沈淪の背中を見送りながら、沈倫には沈倫の人生があって、それはきっと険しいものだったに違いないと思い返した。不比等は深いため息をついた。この瞬間が、二人の将来に何をもたらすのか、まだ誰にも分からない。

スーパーマーケットの店長、黒木は、町の静けさとは裏腹に、内心では激しい波を抱えていた。彼の立場は、三条家という麻里田経済の根幹を成す資産家一家の創業者である宗春の意向に強く左右されるものだった。表面上はただの店長だが、彼の行動一つ一つは宗春の手の内にある駒のように動かされている。

三条宗春は、一代で今の三条グループを築いた男である。彼の経営手法は強欲で、自身の影響力を駆使して、地方都市の小さなコミュニティにさえも自らの利益を求めて牙を剥いた。小売業から出発し、今や飲食業や不動産にも手を広げ、その富と権力は町の隅々にまで及んでいる。そして不比等がバイトをしているスーパーマーケットはこの三条グループの傘下である。

黒木は、この男の意のままに動くことに、時に無力さを感じながらも、抗うことはできなかった。宗春が望むのは、町の表面的な秩序と平和、そして何よりも彼のビジネスが繁栄すること。それに逆らうのは、黒木には考えられないことだった。黒木の表情からは読み取れないが、彼の目は常に警戒の網を張り、三条家の利益を損ねる可能性のあるものを探っていた。

そんなある日、黒木は店内の監視カメラを通じて、不比等と沈淪のやりとりを見ていた。沈淪はただでさえ悪名高い男だが、その沈倫と親しげに話している不比等を目にし、黒木の心には複雑な感情が湧き起こった。黒木には不比等が沈淪と親しげに話す姿が、不穏な兆候と映ったのだ。

黒木は沈倫を憎んでいる。過去に沈淪から受けた侮辱と暴力の記憶が今も鮮明に残っているからである。ある夜、地元のスナックで沈淪に殴られたことが彼の心に深い傷となっていたのだ。その怨念は時間が経つにつれて、ますます深くなっていったが、この日沈淪と親しげに話す不比等を目にし、黒木の憎悪は不比等にまで及んでいった。

不比等と沈淪がスーパーマーケットで再会した出来事を、黒木は宗春に報告した。その際に黒木は、不比等が沈淪と親密な関係にあるという事実を誇張して報告したのである。

宗春は当初、そんな黒木の憶測かもしれない話には耳を貸さなかったが、しかし、黒木は巧みに嘘を織り交ぜ、沈淪と不比等が共謀して何かを企んでいるかのような印象を宗春に与え、最終的には不比等を市役所に採用させないよう進言した。

宗春は当初は黒木の進言をあしらっていたが、彼の熱心な説得と、本当に不比等が危険人物ならば、いずれ三条グループへも影響が出かねないと考え、自らの地位を守るための保身からでた警戒心から、黒木の話を受け入れることにする。黒木の語る不比等の「危険性」に感化され、彼が市役所に就職することが地域社会にとってリスクであるとの考えに至ったのだ。宗春は自分の影響力を背景に、市役所との裏の繋がりを利用して、不比等の採用を阻止するよう圧力をかけ始めた。黒木の策略によって、不比等の未来は暗転していく。

不比等は、黒木の態度が変わったことに気づき、またそれが自分の市役所への就職活動にも影響していると感じ始めた。その変化は、不比等にとっても明らかなものだった。働く場所での居心地の悪さ、黒木の態度の冷たさに、彼は大きなショックを受けた。

不比等はある日、Xに上司へ不満をほのめかす投稿をした。こんな町で誰も俺のツイートなんか見ているはずははないと高を括っていたのが、裏目に出て、その投稿は瞬く間に店内の人々の間で噂になり、不比等の立場はさらに微妙なものとなってしまった。このようにして、不比等は沈淪との再会をきっかけに、自分の居場所を失おうとしている。

不比等に対する黒木の態度は、日に日に冷たくなっていった。黒木はまた、Xの投稿を噂を耳にし、不比等の自分に対する不満を知り、彼を一層厳しく扱うようになる。彼らの関係は、以前にも増して張り詰め、不比等はますます孤立していく。

このような暗澹とした日々が続く中で、不比等は、自分の市役所への応募が何故か頓挫していることを知り、深い絶望を感じた。彼は自分が社会で正直に生きようとしても、その努力が報われるどころか、逆に足を引っ張られることにショックを受ける。しかし、不比等は沈淪との関係が原因で自分の将来が閉ざされようとしていることに気づき、さらに複雑な感情に駆られる。一方で、沈淪自身もこの事態を知り、自分のせいで不比等が苦しんでいることに罪悪感を抱き始める。

不比等は黒木に直接問い合わす決意を固めた。終業後のスーパーマーケットの休憩室で、彼は黒木を待ち受けていた。午後の日差しが窓から差し込む中、黒木は現れた。黒木の目には明らかな疲れが浮かんでいたが、彼の態度は依然として威圧的だった。

「黒木さん、一体おれが何をしたっていうんじゃろか?」

不比等は冷静さを装いながらも、内心では激しい怒りを感じていた。

黒木は一瞬目を逸らし、その後淡々と言葉を続けた。「お前の態度が店の雰囲気を悪くしとるんじゃ。それにお前の経歴にも問題がある」

「経歴に問題? 沈淪か? 沈倫はただの幼馴染みで…」

「沈淪は関係ない。お前自身の問題じゃ」

黒木は冷たく不比等を遮った。

数日後、不比等はアルバイトを解雇された。彼には明確な理由は説明されなかった。彼の心は冷え切り、深い絶望を感じていた。まるで全ての努力が無意味だったかのように。

沈淪がその噂を耳にしたのはそれから数日後だった。地元のスナックで飲んでいると、黒木と彼の部下数人が入ってきた。黒木は沈淪を見つけ、何も言わずに店を出ようとしたが、沈淪が声をかける。

「黒木、ちょい待てよ。俺とフヒトのことでなんか言うことないんか?」

黒木は沈淪を一瞥すると、言葉もなく店を出て行った。黒木の視線は冷ややかで、彼の口角にはわずかな蔑みすら感じさせるものがあった。スナックの扉が閉まる音が、沈淪には何故か異様に大きく響いた。

沈淪の家路につく足取りは重く、街灯がぽつりぽつりと離れた道を照らしていた。彼の心は落ち着かず、胸の中には未だに黒木への言葉が渦巻いていた。「俺とフヒトのことでなんか言うことないんか?

」その問いに対する答えは、黒木の無言の去り際にあったように思えた。

暗闇の中、沈淪は誰かの気配を感じ取った。振り向く間もなく、硬い何かが彼の頭に振り落とされた。地面に叩きつけられる感覚と共に、怒号とも取れる低い呻き声が彼の耳を打った。彼は身を守ろうともがいたが、攻撃者たちは無慈悲だった。冷たいアスファルトに倒れた沈淪の耳には、自分の息遣いと遠ざかる足音しか聞こえなかった。

目を開けたのは病院の白い天井を見上げてからだった。沈倫の身体は痛みで縛り付けられ、動くことすら困難だった。医師からは「全治二ヶ月」という言葉が告げられたが、彼の心はその言葉よりも、自分が不比等に及ぼした影響の方が重くのしかかっていた。

事件の夜、沈淪は自分の行動が不比等にどんな結果をもたらしたのかを痛感した。彼は自分が社会の蚊帳の外に置かれていることを理解していたが、不比等までもがその影響を受けてしまったとは思いもよらなかった。沈淪にとって不比等は、かつての無邪気な日々を共有した唯一の友人であった。その彼が、今、自分のせいで崩れ去ろうとしているのだ。

病院のベッドに横たわる沈淪の目は、天井に映る影を見つめながら、自問自答を繰り返していた。彼がこの町で過ごしてきた日々は、今何を意味するのか。彼が犯してきた過ちが今、不比等の未来を覆い隠そうとしている。沈淪は、自分の過去が不比等の足を引っ張る理由になってはならないと強く思った。そして、彼は自分にできる何かを見つけることを決意した。全治二ヶ月の間に、彼は自分と不比等、そしてこの町に対して、新たな責任を感じ始めていた。

不比等は隣町の杵曽にいた。地元の麻里田で平日の昼間を過ごすのは少々気が重かったからだ。片渕川の近くの喫茶店に入って、静かに外を眺めていた。彼の目には、町全体を覆うかのような闇が見えていた。町が抱える問題、そしてそれが自分の将来にどう影響してくるのか。彼の心は重く、今後の展望に憂いを感じていた。彼は、町の行く末を考え、自分にできることを模索していた。市役所の就職が阻まれたこと、スーパーマーケットのバイトを解雇されたこと。そのすべてが、沈淪との再会と関連しているように感じられた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?