【検証・コロナ禍】入院要否を左右する「中等症」の基準を政府は定めていない

前回、軽症の入院患者が医療逼迫の要因になっていないか、という疑問を検証し、政府が「軽症以下は原則療養」という方針を示しているにもかかわらず、東京都をはじめ多くの自治体で入院患者に占める軽症/中等症の割合を把握していない、という事実を指摘した。

今回は、入院要否の重要な指標であるはずの「中等症」の基準が統一されていない、という事実を示す。とりわけ、東京都の入院基準が緩くなっているがゆえに、実質的な軽症者が多数入院し、医療逼迫の要因となっているのではないか、という仮説を検証する。

厚労省のガイドラインは「リスク因子のある軽症者と中等症以上が入院」

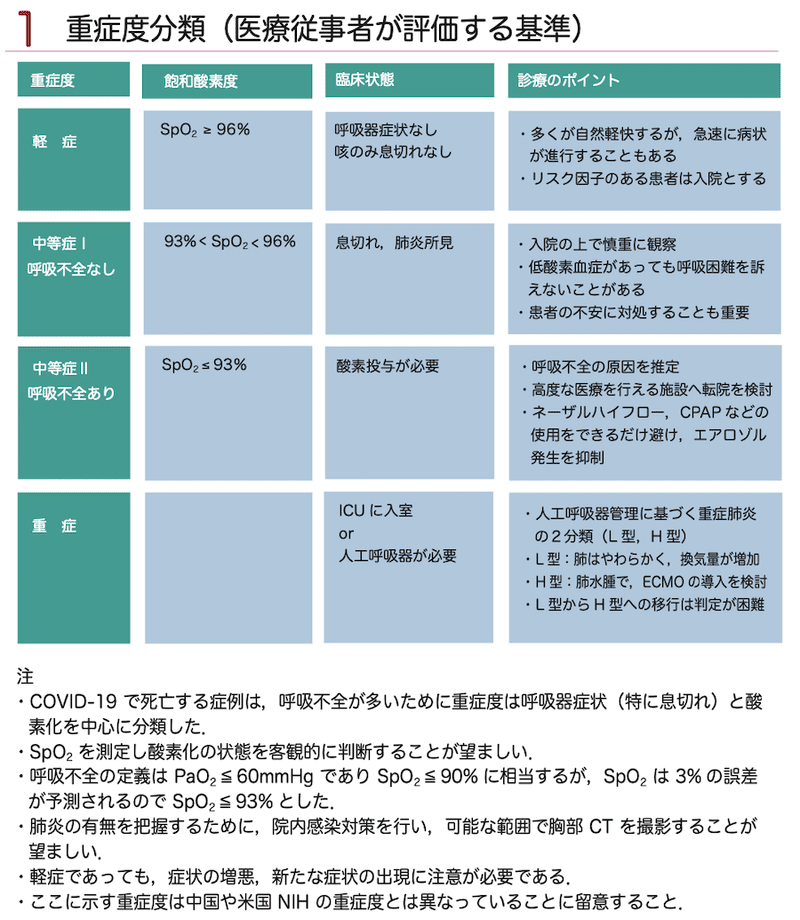

まず、厚労省が作成に関与している「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」の重症度分類表をもう一度確認しておきたい。

これを「厚労省基準」と呼んでおく(注1)。

「軽症」の説明文は、「特別な医療によらなくても,経過観察のみで自然に軽快することが多い」とした上で、入院が必要なリスク因子を示している。

◯ 高齢者、基礎疾患(糖尿病・心不全・COPD・高血圧・がん)、免疫抑制状態、妊婦などのリスク因子がある場合、病状が進行する可能性を想定して入院とする(手引き第4.1版 p.30)

厚労省基準は、中等症以上は入院、軽症はリスク因子があれば入院、なければの宿泊・自宅療養、という原則を示唆したものと言える(注2)。

発熱だけでも「中等症」扱いになる東京都基準

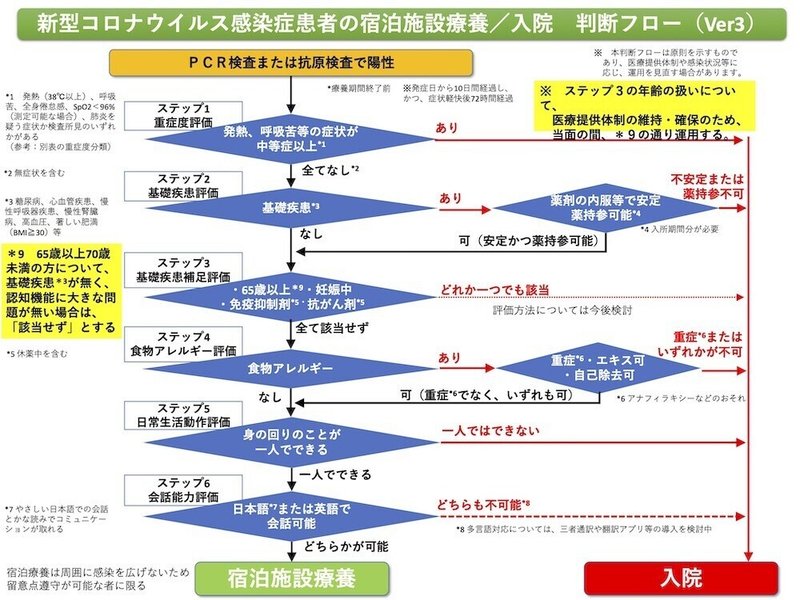

一方、東京都には、独自の入院基準がある(ここでは「東京都基準」と呼ぶ)。

小池百合子知事が再選を目指す知事選公約で、鳴り物入りで立ち上げた東京版CDCの専門家チームが作ったものだ(第1版ができたのが11月。現在は12月改定の第3版)。

よく見てみると、この東京都基準は、厚労省基準と異なり、比較的軽い症状でも入院させることを原則としているようなのだ。

最初の「ステップ1 重症度評価」において「中等症以上」と判断される要件について、欄外注釈にこう書かれている。

*1 発熱(38°C以上)、呼吸苦、全身倦怠感、SpO2<96% (測定可能な場合)、肺炎を疑う症状か検査所見のいずれかがある (参考:別表の重症度分類)

「別表の重症度分類」には、「中等症」など重症度別の分類基準が書いてある。

法律の条文のように「かつ」「または」というのが並んでわかりにくいが、分解すると「中等症」に該当する患者は、次の3パターンのいずれかとなる。

(1)日常生活動作は可能で、発熱および咳、感冒様症状が常に持続している

(2)日常生活動作は可能で、全身倦怠感がある

(3)93%<SpO2(飽和酸素度)<96%

(3)は厚労省基準でも中等症に該当するが、(1)(2)は厚労省基準では必ずしも該当しない。

念のため、このような解釈で正しいのか、このフローチャートの運用を担当している東京都の部署に確認したところ、「発熱(38度以上)、全身倦怠感、いずれか一つにでも該当すれば、中等症以上に当たり入院対象になる、という解釈で正しい」(都福祉保健局事業推進課の担当課長)とのことであった。

つまり、東京都では、発熱(38℃以上)だけでも、あるいは発熱がなくても全身倦怠感があれば、(日常生活が可能であっても)「中等症以上」扱い、すなわち「入院」対象となる、というわけだ。

現場でそのとおり運用されているかは定かでないが、少なくとも東京都は公式にそう医療従事者に推奨しているのである。(注4)

厚労省に「中等症」の統一基準なし 「自治体に任せている」

私は驚いて、厚労省に確認した。

先に結論から言えば、厚労省の担当者は、取材に対し「中等症についての統一的な定義・判断基準は設けていない」「入院基準はそれぞれの自治体に任せている」「東京都の基準がおかしいとは思わないし、それが原因で医療が逼迫しているとは考えていない」(健康局結核感染症課の加藤拓馬課長補佐)と答えた。

もう一度、入院勧告の対象を「65歳以上」「妊婦」「中等症以上」「重症・中等症」などに限ると変更した、昨年10月の政令改正を再確認しておく。

少し長いが、厚労省の通知には、次のように書かれている。

2 改正の内容

指定令(引用注3)第3条において準用する感染症法第 19 条及び第 20 条の入院の勧告・措置の対象を、以下(1)及び(2)の対象者に限定することとする。

(1)65 歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者

具体的には、以下のいずれかに該当する者である。

① 65 歳以上の者

② 呼吸器疾患を有する者

③ 上記②に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者

④ 臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者

⑤ 妊婦

⑥ 現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの

⑦ 上記①から⑥までに掲げる者のほか、新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者

⑧ 上記①から⑦までに掲げる者のほか、都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者

(2)上記(1)以外の者であって、当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しない者

(以下、省略)

この改正のポイントは「現に新型コロナウイルス感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの」と明記した点にある。

これが厚労省が医療体制逼迫の緩和のため、繰り返し各自治体に通達している「軽症以下は原則療養」の根拠条文である。

にもかかわらず、入院患者のうち「中等症未満(軽症・無症状)」がどれだけいるか実態を把握していないばかりか、そもそも「中等症」の定義・基準を定めておらず、自治体ないし医療現場に任せているというのである。

しかも、この改正内容には、「65歳以上」「基礎疾患」「妊婦」「中等症以上」に当たらなくても、「新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者」「都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者」なら入院対象とできる、とも定めている。

つまるところ、東京都がどのような入院基準を作ろうと厚労省はそれに異を唱える立場にないことになるし、「軽症以下は原則療養」という方針が「徹底」(=安倍前首相退任時の発言)されているかどうか把握も判断もしようがない、ということになるのではないか。

私は、先の厚労省担当課長補佐にこの政令改正の内容を示してもう一度質問したが、答えは同じであった。

「診療の手引き」は推奨しているが、国としての入院要否の判断基準を定めたものではない、統一基準はない、とのことであった。

「入院患者の7割が軽症」という調査結果もあると伝えると、それは知らなさそうだった。

厚労省が判断を放棄している以上、東京都に問い合わせるしかない。

なぜこういう基準になったのか、これを作成した「東京iCDC」なる組織に(ほとんど議事録も公開されていないので)回答を求めている。

<関連記事>

・【検証・コロナ禍】軽症の入院患者が医療逼迫の要因になっていないか(2021/1/12)

脚注

(注1)手引きの作成名義は厚労省ではないが、同省の補助金で作成され、通達で各自治体に送付されており、同省の推奨であることは間違いない。

(注2)「示唆」としたのは、これは入院に当てはまるケースを網羅したものではなく、症状に応じた分類だからである。

(注3)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)

(注4)東京都は、入院患者が急増しつつあった12月中旬に改定した判断フロー第3版で「65歳以上70歳未満」は自動的に入院扱いとしない運用に変更した。政令は「65歳以上」は自動的に入院扱いとしているので、それより入院対象を狭くしたことになる。ただし「65歳以上70歳未満」の無症状者・基礎疾患なしであっても「重度の食物アレルギー」または「身の回りのことが一人でできない」場合は入院対象としている。

★本件に関するコメント、情報提供をお待ちしております。→ hyanai(アットマーク)infact.press

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?