15年前、中国で白酒地獄を乗り切った先にあったことと、withコロナ時代を重ねてみた

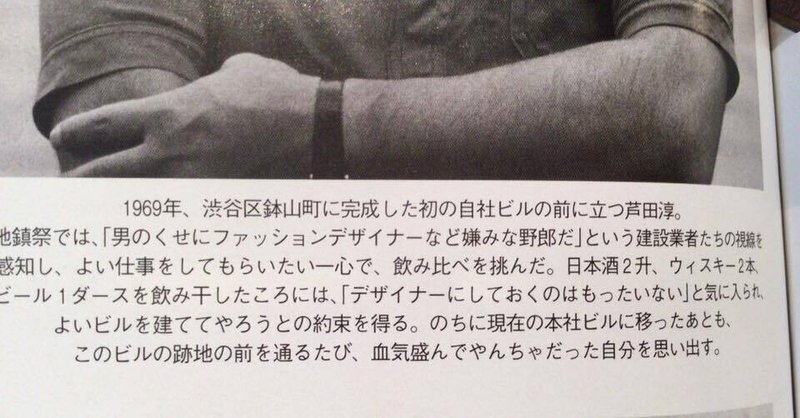

いつだったか、TLにファッションデザイナー芦田淳の酒豪伝説を表す画像が流れてきて、保存した画像を今ごろ発掘した。

このエピソードは、時代が令和になって、古き悪しき昭和の慣習と捉えられるのだろうけど、昭和生まれの僕には共感したものだった。そして、自分のエピソードを思い出した。

いつでも逆流しそうな白酒地獄

もう15年以上前か、初めて中国の工場に行ったとき、とにかく白酒を飲ませるという現地流"歓迎"儀式があった。

事前に聞かされていたので「これか!」と覚悟を決め、あちらの用意した土俵に乗ってひたすら流儀に身を預けた。

重要なポイントは僕が最後まで飲むか飲まないかではなく、翌日の僕の態度を見るのが本当の意味だということも知っていた。

翌朝、何事もなかったように起き、朝の会議に出席した。実質、最初の打ち合わせであり、最も重要な打ち合わせ。

ここで主導権を握られたら後々に響く。このことも事前に教えてもらっていたので「ここを乗り切れば…」と白酒がいつでも逆流しそうな中、踏ん張った。

1日の予定が終わろうとした夕方、ふと言ってみた「今夜も、飲む?」

「いやいや、お前と飲んだらこっちが潰される。今夜はない!(笑)」

正直、助かった。

ケンカは相手の土俵でやれ

次の日も淡々と仕事をこなしていると「今夜はウチの社の酒豪を集めた。飲むぞ、ヤマダ!」と豪快に笑いながら言われた。その夜、意地を張るのをやめ、早々に潰れさせてもらった。

この一件が功を奏したのかわからなかったけど、このファーストタッチから5年近くもの間、良好な関係を築くことが出来た。大切なのは、飲むか飲まないかではなく、心意気なのだ。

国も、言葉も、文化も違う人たちでさえ、いや、そういう状況になればなるほど、こういうある種の"挑み"が大事になる時があることを学んだ。

塩野七生さんが言ってたっけ「ケンカは相手の土俵でやれ」って。

ビジネスの世界でケンカは極力避けたいけど、まだ手探りの関係性の最中であれば、相手の土俵にこちらから乗り込むくらいの気持ちが大事だぞ!と七生さんの言葉を自己解釈していた。

高度なデジタルな世界になっても、こんな不器用な方法が必要なときはいつでも乗り込む気概だけは持っていたい。

「現場100回」はパワハラか!?

ライター業をやっていても、営業企画の顔の時も、偉そうなプロデューサーという肩書きをぶら下げているときも、出来る限り取材対象者やクライアントに会いに行くよう心掛けていた。

出来るだけ相手の土俵に単身で乗り込むことを意識していると言い換えても良いかもしれない。

胸襟をこちらが開けば、いつしか相手に伝わり、相手も開いてくれる。美味しいネタはその後に訪れる。と思って。

「メール送ってもレスがない」

「既読になってるけど、スルーされている」

「要件に対して返事がない」

0と1(ゼロとイチ)のやり取りをメインに生きてきた人が、自分の望んだリアクションを相手がしてくれないときに抱く感情はわかる。

でも、その0と1の中間にある心理的な揺らぎに気を配らなければ、お望みの回答は得られないかもしれない。

「現場100回」という言葉がパワハラのように旧体質を表すと言われているのも知っているけれど、「事件は会議室で起きているのではない」という名言はリモート時代でも通用すると思うのです。

たぶん、人恋しいのかもしれない

ところが、withコロナだ。

リモートが常態化して、プロジェクトが終わっても打ち上げすることもなく、酒の力を借りて言えないことを言ってしまう"失言機会"もなく、古臭い昭和な"挑み"を必要とする場面が、ない。全くない。

国も、言葉も、文化も違う人たちと円滑にコミュニケーションをはかっていくことは、昭和世代よりも令和世代の方が、当たり前のことだけど、高まるだろう。

でもだ、デジタルの進化が高度で速いコミュニケーションを可能にした利点と引き換えに、どこか物足りなさを覚える実感もある。

他人との接触機会が薄れていくことへの面白みのなさ、内海でコトが足りてしまう狭い世界でのコミュニケーション。たぶん、僕は人恋しいのかもしれない。

2度と白酒の"歓迎"儀式は味わいたくないが、少なくとも、自分は安全地帯にいながら、言うだけ番長のような人間にはなりたくないと思うのです。

そして何より、人とリアルで飲みたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?