二種類の女性 ~ジェンダーフリーな社会の提案~

★この小論文は、『道徳教育の指導』という授業内で、あやなかが本名で2018年11月16日に提出したものです。

1章 イントロダクション

女性というのは、若くてもお年をお召しになっても、おしゃべりが大好きな人種です。女性のコミュニティ内では、情報は驚くほど早いスピードで共有されます。例えば、ある除毛スプレーや100円ショップのダイソーのサプリメントなどは、女性の間で話題となり、一時品薄状態に陥ったと耳にしたことがあります。このように女性の集まりは、大きな力を持ち、社会に大きな影響を及ぼすことがあるのです。

この小論文は、以下に示す4章構成になっています。2章: 男女平等社会の不都合な真実、3章: ジェンダーフリーな社会の提案、4章: 理想の社会とは です。秋枝簫子先生が尽力された男女平等について、批判的な目で以って疑問点を世に知らしめるのがこの小論文の目的とするところです。

2章 男女平等社会の不都合な真実

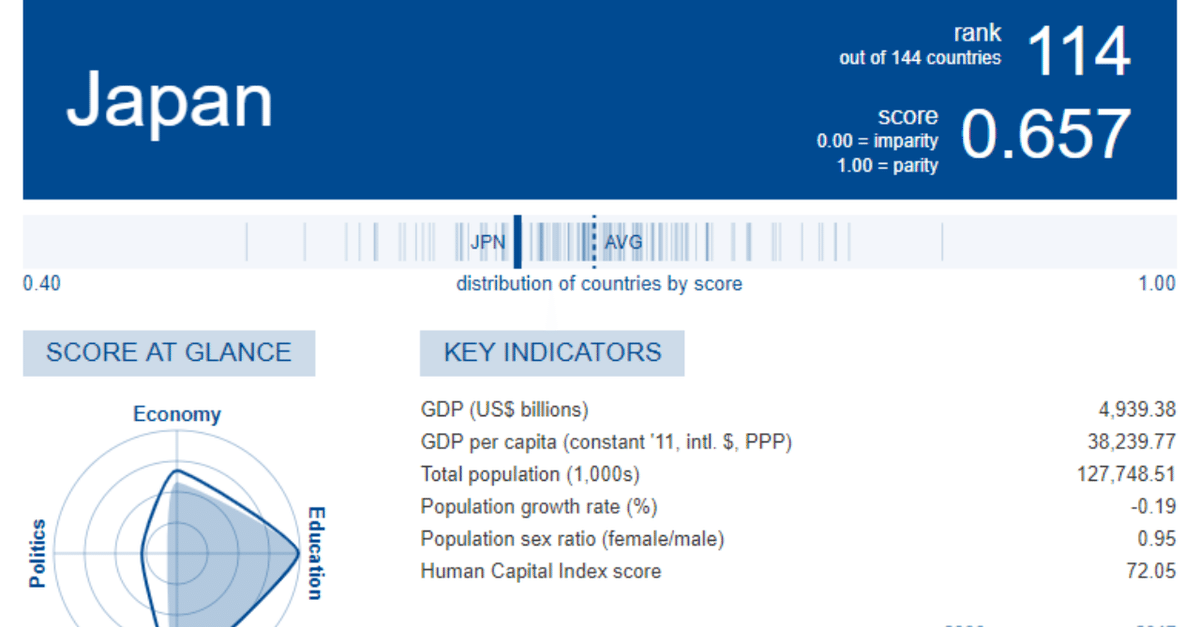

現代の日本社会においては、平成11年に施行された男女共同参画社会基本法や1985年の男女雇用機会均等法、1979年の女子差別撤廃条約批准を根拠として、『男女平等』が謳われています。しかし、ジェンダーギャップ指数ランキングで114位にランクインしてしまう日本は男女平等な社会ではありません[1]。ですから男女平等や男女同権の推進と聞くと、賛同者が殺到し、連日インターネットを筆頭にメディアが持ち上げそうですが、実際のところ除毛スプレーやダイソーのサプリメントと同じレベルかそれ以下です。なぜでしょうか。なぜ男女平等社会は進まないのでしょうか。

この小論文の題名は『二種類の女性』です。私は、世の中には二種類の女性がいると思います。それは、男女平等社会を望む女性と、そうでない女性です。この男女平等社会を望まない女性の考えや理想を引き出すことが、男女平等社会の実現への重要な鍵であると思います。

男女平等社会を望まない理由について、以下の3点を考えることにします。

まず1点目に、男女平等という言葉の妥当性を考えてみます。男女平等で何が平等とされるのか、男女平等社会とは一体どのような社会であるかを考える必要があります。私は、『男女平等』という言葉が語弊を生む表現だと考えます。もともと男女平等とは英語 Gender Equalityの訳語です[2]。equalityを辞書で引くと、the state of being equal、つまりequalな状態という意味です[3]。しかし、男と女は生物学的に明らかに異なるものであります。つまり何が言いたいかというと、明らかに違うものに対してequalという言葉を用いるのはおかしいということです。男女平等とは、男女を平等に扱うということなのですが、そもそも生物学的に違うものである男と女を、いつでも同等に扱うことは正しいのでしょうか。私は、同じものは同じように扱い、かつ違うものは一定の基準で違うように扱うことこそが平等であると考えます。

しかし残念ながら男女平等社会とは、いかなる状況においても男女を等しく扱う社会と定義する方向に議論が進んでいます。

2点目に、男女不平等社会のままでいい、つまり現状維持でいいと思っている女性について考えます。物は考えようで、不平等とはある一方が明らかに有利な状況にあることを意味します。一般的に男女問題として取り上げられるのは、大抵の場合男性有利、女性不利の構図が多いです[4]。しかし逆の事例も存在します。例えば成人式の二次会で、クラスの仲良しだった男女混合グループで飲んでいたとき、将来の話になりました。ある女の子が『究極を言えば夢は専業主婦』と言っても、周りは特に何も言いませんでしたが、別の男の子が『将来は仕事のできる女性に養ってもらいたい』とこぼすとブーイングの嵐でした。どちらも言っていることは同じようなことですが、周りからの反応は天と地の差があります。専業主婦(主夫)に限ってみれば、圧倒的に女性の方がその夢は叶いやすいでしょう。専業主婦になりたい女性からすれば、男女平等社会が実現し、「女性も男性と同じように働けます、だから働きましょう」なんて言われても、全く嬉しくないのです。

3点目に、男女平等社会になると損をしてしまう女性がいることについて考えます。

多くの女性に経験がおありだと思いますが、女性が何か重いものを運ぼうとすると、周りの男性が「女性に重いものを持たせてはいけない」と言って代わりに荷物を運んでくださることがあります。これが男女平等社会になり、女性も男性と同じ権利を手に入れたとします。権利は義務と表裏一体ですから、権利を獲得するときには、同時に義務も獲得しています。男性と同じ権利を持っていながら、重いものを運ぶという義務を放棄できる論理的な理由が、私にはどうしても浮かばないのです。

別の例を出すと、女性の平均的な残業時間は、同世代の男性と比べても少ないことが知られています[5]。現在は、1999年に改正された労働基準法の女子保護規定[6]の考え方が残っていたり、女性だからと残業を少なくするなどの措置が取られていたりといったことがあるようですが、完全に男女平等になってしまうと、女性でも長時間の残業を強いられる可能性は十分にあります。それが好ましくないと考える女性も多いことでしょう。

以上3つの観点から、男女平等社会の実現には再考の余地があると結論付けることにします。

3章 ジェンダーフリーな社会の提案

男女不平等をなくすための解決策として、男女平等社会ではなく『ジェンダーフリーな社会』を提案します。ジェンダーフリーとは『従来の固定的な性別による役割分担にとらわれず、男女が平等に、自らの能力を生かして自由に行動・生活できること』という意味です[7]。つまり、性別に関係なく、能力を活かすことができるということです。ちなみにジェンダーフリーという言葉は曖昧で、使う人によって意味が異なることから、用いるのを控えた方がよい言葉ではありますが、今回は他にぴったりな言葉がなかったためジェンダーフリーという用語を使わせていただきます[8]。

ジェンダーフリーな社会という発想は、筆者の高校時代に遡ります。私は高校時代を、男子3名女子36名という歪な男女比のクラスで送りました。つまり、ほぼ女子高の一クラスです。ですが女子高とは決定的に違うところがあります。それは『女の子はいない』ということです。でも、『男の子が39人』というわけでもありません。『人間が39人いる』というだけです。この社会にはジェンダーは存在しないのです。

ここで、筆者が実際に体験したジェンダーフリーな社会の一部をご紹介したいと思います。例えば学期末に大掃除をすると決まったときには、背の高い女子がエアコンのフィルター外しに名乗りを上げます。そうして外されたフィルターは、フィルター掃除が得意な女子に渡されます。綺麗になったフィルターは、いつも非常階段の手すりの上に干していましたが、風が吹いてときどき飛んで行ってしまいます。そのようなときは、筆者のような足が速い者がグラウンドまで取りに行かされます。このように掃除ひとつでも能力を生かした役割分担で、社会を効率よく回していくことができます。(中略)高校生という若さも後押ししたのでしょうが、女子でもこれくらいのことはできる!といった強い気概を感じました。また、男子だからという理由だけで何かを強制させることもありませんでした。

高校を卒業してから2年半が過ぎ、大きい社会を知った今では、このクラスが極端な例だと思います。しかし、高校在学中はこんなジェンダーフリーな社会が当たり前だと思っていました。大学に入り、インカレサークルに入り、高校時代が異質なものであると気づきました。

これを読んでいる皆様が、ジェンダーフリーな社会の一部分を感じ取っていただけたら嬉しく思います。どんな社会も、誰からも言動や行動を非難されることもなく自由で、個性や能力を生かせたらいいと私は強く思います。

ジェンダーフリーな社会の意義を示したところで、これからは現実社会に落とし込んで考えていこうと思います。

例えば妊娠・出産はどう足掻いても時代が変わっても適齢期の女性にしかできませんが、子育てのフォローは性別・年代を問わず誰にでもできることです。意識は変わってきたものの、日本の男性の育児休暇取得率は依然として低いままです[9]。これでは父親が子育てに携わりたくても携わることができませんし、そのせいで早く働きたい母親も働くことができません。子どもの面倒は女性がみるもの、という固定観念を取り払うことが大切になります。さらに言うと、例えばバリバリ仕事をしたいという母親がいたり、育児に専念したい男性がいたり、孫の面倒がみたくて仕事を休みたい祖父母がいたりするなら、それらも尊重されるべきなのです。具体的な手段としては、産前産後休暇や育児休暇を子育てに関わる全ての人が取得できるようになること、そのためには勤務先や親戚の理解などを含めた社会の在り方を変えなくてはなりません。どんな人も他人の生き方に干渉せず、そして干渉されず、のびのびと生きる権利がどんな状況においても必要であることを積極的に訴えます。

4章 理想の社会とは

ここまでジェンダーフリーな社会を推してきましたが、国際社会の要請もあって、日本は確実に男女平等社会に向かっていくでしょう。ですが、私はそれが悲しいとか残念だとかは思いません。男女平等社会の上に、ジェンダーフリーな社会が実現できると考えるからです。

それを後押しする良い例があります。『後に続く女性たちへ』(九州大学出版会)[10]では、秋枝簫子先生が目指してこられた女子高等教育の推進は、男女平等のためであるような印象を受けましたが、ここで、ジェンダーフリーな社会のことも考慮して改めて考えてみようと思います。女子高等教育を推進することというのは、男女平等に向かうということです。女子高等教育の推進とは、つまり多くの女性が学問を手に入れることができるようになるということです。そして、女性が学問を手に入れると、学問を使って社会に進出できます。学問はジェンダーフリーな社会で活躍するための一つの武器です。その武器を手に入れられないでは話になりません。ですからその手段としての男女平等は非常に重要といえます。

これまで書いてきたことを通して、男女平等社会をゴールとするのは些か問題がありますが、ジェンダーフリーな社会の達成のための手段であれば何らおかしくはなく、本当の理想の社会とは、男女平等社会の欠点を補うことのできるジェンダーフリーな社会だと私は主張します。

本来ならばそのような社会を実現するための方法まで書くべきなのですが、4000字を大きく超えてしまったので、その具体的手段はまた別の機会に書こうと思います。

参考文献・補足

[1] 『Global Gender Gap Report 2017- Japan』 (2017) World Economic Forum

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/dataexplorer/#economy=JPN

2018年11月7日参照。

[2] 現在、日本で女性活躍・男女共同参画社会を推し進めている部局の名称は『男女共同参画局』であるが、その英訳はGender Equality Bureau Cabinet Officeである。

[3] 『Definition of equality』 - English Oxford Living Dictionaries https://en.oxforddictionaries.com/definition/equality

2018年11月7日参照。

[4] その具体例としては、管理職における女性の割合が低いことが挙げられる。上位の役職になるほど女性の割合が低くなり、課長相当職は7.9%、部長相当職では4.9%である。

『就労の場における女性』 内閣府男女共同参画局

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h25/zentai/html/honpen/b1_s02_02.html

2018年11月7日参照。

[5] 『残業時間の実態調査 2011』(2017) doda

https://doda.jp/guide/ranking/042.html#con01

2018年11月7日参照。

[6] 女性労働者に対し、時間外労働の制限や休日・夜間労働を禁止していた。

[7] 『ジェンダーフリー』コトバンク

https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-279334

2018年11月7日参照。

[8] 『ジェンダーフリー』(2018) Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC#cite_note-2

2018年11月7日参照。

[9] わずか5.14%である。

『H29年度雇用均等基本調査』(2018) 厚生労働省 平成29年度雇用均等基本調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-29r/07.pdf

2018年11月7日参照。

[10] 『後に続く女性たちへ』森邦昭、鈴木有美、秋枝簫子(2015) 九州大学出版会

頂いたサポートは、文章スキルの向上のための勉強費に当てさせていただきます!