【MTG】デッキ構築のすゝめ ~デッキの平均~

殿堂プレイヤーであるFrank Karsten(フランク・カーステン)氏はかつて、「最も平均的なフェアリーデッキを組んだよ」と語ったことがある。

ぎゃり粉です、こんにちは。

フランク氏のこの発言が載っていた記事は残念ながら見つけることができなかった。デッキタイプから考えると2008年前後だったと思うのだが…。

今回の記事はデッキをコピーするときの手掛かりになるものを目指す。

フランク氏の発言「デッキの平均」というものの真意がどういうものかは今になってもよくわかっていないが、この言葉は筆者のなかでずっと心に残っている。

フランク氏の語るその真意とは程遠いのかもしれないが、筆者なりの理解から、筆者は2015年頃から、新たに既存のデッキを組む際に複数のそのデッキリストを並べてそこから「平均」を抽出することが多い。

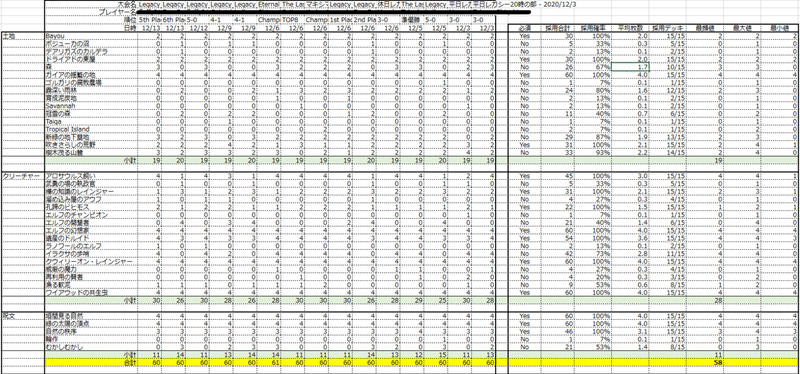

具体的には画像のような具合にだ。

(※このデッキリストは晴れる屋様のサイトを参照し作成しました)

これは最近の《アロサウルス飼い》の高騰を見て、自前のエルフを再構築しようと思い、直近のリストを並べたものだ。

要素は以下の通りで、左から

・カードタイプ

・カード名

・採用枚数(今回はデッキ15個分)

で、上段の情報はそのリストが使用された大会、そのプレイヤー、その結果、実施日となっている。

右側の表はそれぞれのカードに関する情報を整理している。

・必須……サンプルのデッキすべてで1枚以上採用されているかどうか

・採用合計……採用の合計枚数

・採用確率……サンプルデッキのうち1枚以上採用している確率

・平均枚数……サンプルデッキ全体での採用平均枚数

・採用デッキ……サンプルデッキのうちそのカードを採用している数

・最頻値……そのカードの採用枚数のうち最も多い採用数

・最大値……そのカードの採用最大枚数

・最小値……そのカードの採用最小枚数

■デッキ構築

筆者はこの表を元に新しくエルフデッキを構築した。

画像の下段に黄色に塗りつぶしたセルがあるが、最頻値の項ではその合計を算出している。

画像では [58] となっている。

まずは最頻値の枚数のカードでデッキを構築する。

今回は58枚となったので、残りの2枚は他の採用確率やこれまでの経験、あるいは好みで追加する必要がある。

筆者は過去(《死儀礼のシャーマン》禁止まで)にエルフを組んでいた時期があったのでその時に使っていた(※好みの)カードとほかの調整可能カードを入れることにした。

※具体的には《生類の侍臣》

■デッキをコピーすること

初心者に限らず、十分にMTGに慣れているプレイヤーであっても、結果を残しているデッキや気に入ったデッキのリストをコピーして使い始めることはよくあると思う。

このときに、使用者の独自の調整や何らかの強力なメタによる歪みがあった場合、そのリストはうまく馴染まないと思う。

何度も使ううちに「〇〇は今は弱い」や「△△のほうが有効」、「□□は友達同士で遊ぶなら違う」と自分の手や環境に馴染むように変わっていくと思う。

特定のデッキをコピーして使用する場合、自分が使い慣れているタイプのデッキであったり、環境をある程度理解していれば独自の調整やサイドカードについても「☆☆を意識した構築」ということが想像できるが、そうでなければそもそもどの部分が独自に調整されているのかすらわからない。

筆者はある意味でこれはデッキをコピーすることの弊害だと感じている。

端的な例として、2016年のプロツアーカラデシュで優勝した八十岡翔太氏はインタビューでこう答えている。

インタビュアー「今回の優勝で多くのプレイヤーがこのデッキをコピーして使用すると思います。そのときのアドバイスはありますか?」

八十岡「真似しないほうがいいと思う」

これは氏のデッキがプロツアーの優勝のための独自のメタ読みと構築、そして氏の卓越したプレイングによるためのもので、そこ以外の環境ではそぐわないことを意味しているようだ。(多分)

■複数のリストの意味

同じデッキタイプのリストを複数並べてみても、メインサイド含めて全く同じというものにはなかなか出会えない。

これは使用者の都合以外にも「メタゲーム」というものがやはり環境の中に存在しているからだと思う。

そうすると、そのデッキタイプごとに「調整される枠」というものが必要になる。そうでなければ、デッキの内容は必ず同じにしかならない。

複数のリストを並べることで、「誰か」が「どこ」で「どのカード」を「調整可能な枠」だと考えたかがわかる。

今回のエルフのリストの延べ15人のプレイヤーが必須と考えているのは、

《Bayou》

《ドライアドの東屋》

《ガイアの揺籃の地》

《吹きさらしの荒野》

《アロサウルス飼い》

《樺の知識のレインジャー》

《孔蹄のビヒモス》

《エルフの幻想家》

《遺産のドルイド》

《クウィリーオン・レインジャー》

《ワイアウッドの共生虫》

《垣間見る自然》

《緑の太陽の頂点》

《自然の秩序》

の14種類のみだとわかる。さらに、この中から全員の採用枚数が一致しているのは、

《Bayou》の2枚

《ドライアドの東屋》の2枚

《エルフの幻想家》の4枚

《クウィリーオン・レインジャー》の4枚

《ワイアウッドの共生虫》の4枚

《垣間見る自然》の4枚

《緑の太陽の頂点》の4枚

の7種類24枚であり、デッキを事実上定義しているのはこれらで、実はエルフデッキは半分近い枚数が調整可能だと考えられたということがわかる。

■もはや調整されないカードこそが平均

さて、今回のエルフデッキではそのうちの約半数もが使用者によって調整されていることがわかった。デッキをコピーするのにそんなにも多くのカードが調整可能ではどのデッキをコピーすればいいのかわからない。

そのデッキについて熟練したプレイヤーではいざ知らず、そうではないプレイヤーにとってはかなりの迷いの原因となるハズだ。

単純に好きな一つのリストを選んでもいいが、そのそれぞれの調整理由などのすべて知る由はない。

そこで筆者は、多くのプレイヤーが必要と考えているもので構成したリストであれば、「最も調整が必要ないリスト(されないリスト)」、つまりは敲き台になるのではないかと考えた。

今回の表はその実現を補佐するためのものだ。

この作り方であれば、概ね60枚前後(※)の敲き台デッキになりうるし、過不足は採用率を参考に調整すればいいだろう。

これで平均的なデッキを作りあげる。

冒頭のフランク氏の言う平均がこれであるかはわからないが、少なくとも数値上平均的なデッキになると思う。

慣れないデッキではまずこの平均デッキから回し、その後に既存リストのコピーを回せばどういった意図で調整されたのかが何となく見えてくると思う。

※最頻値の合計が60枚よりも少ないほどデッキ内の自由枠が多いと言える。あまりにも少なくなる場合は、特定のカードをもとにデッキのカテゴライズを見直し、サンプルから外してもよい。

例えばレガシーの【忍者】デッキ(11/14~12/19)は青黒が中心だが、タッチカラーに緑を選択したものと白を選択したものに分散しているため、全体の構成が変化しやすく、最頻値の合計でも48枚にしかならない。これを青黒のみのデッキで再集計すると最頻値の合計は59枚となった。

■あとがき

2015年に初めてこのやり方でデッキを作ったのはレガシーの【エルフ】で次は【土地単】だった。

他にもいくつかを試したが、それ以降は面倒になってしまって大抵は一つの気に入ったリストをコピーしている(台無し発言)。というか新規のデッキ構築自体をほとんどしなくなってしまったので、手持ちのデッキをいじる一方だった。今回は久しぶりにエルフで実践した。

なお、ヴィンテージのデッキを初めて作ったときにはこのやり方でドレッジを作った。そのドレッジは今やこんな姿である。

ちなみに面倒になっていた一番の理由はこれを手作業でやっていることに起因する。

自宅にOfficeソフトが無いため、Office OnlineのExcelを使用しているのだが、これがとにかく重い上にデスクトップ版と同じ操作ができないことが多々ありストレスが強い。

デッキリストについてもPythonなりでスクレイピングすればいいのだが、それぞれのサイトの利用規約などを確認するのが面倒でやっていない。

大抵は晴れる屋サイトを利用するが、これは日本語のリストが欲しいというだけである。

しかし、これがまた枚数とカード名が別行に記載されているためそのままコピーして使用できない。MOのリストだとアルファベット順にカードが並んでいるが、店舗大会のリストではプレイヤーの記入順に並んでいる、など非常に使いづらい。

こういった問題を解消するための濾過システム(MO用のデッキリストは晴れる屋からでも手に入るため)、MOのリストをデッキタイプごとにフォルダに入れて日本語名もつけてリスト化してくれるものが欲しいと思っている。

いや、多分作ろうと思えば(出来栄えはともかく)作れると思うけど…(・ω´・;)

そういう訳で、そういう開発に興味がある方ご一報を。笑。

それではよいMTGデッキ構築ライフを。

ぎゃり粉٩( 'ω' )و

■余談

今回のエルフデッキを比較して驚いたことがいくつかある。

その一つは「《Bayou》は2枚が必須と考えられているのに、《新緑の地下墓地》が必須と考えられていない」ということだった。これは所持資産の理由もあると思うが、要は「緑黒が中心のデッキだが、《沼》を持ってこれる必要はない」ということなのだろう。

もう一つ、「《森》が必須ではなかった」こと。これは《森》か《冠雪の森》のどちらかもしくは両方を選択するプレイヤーがいたことが原因だった。おそらくトップメタのSnowkoデッキを意識して「威嚇用、もしくは擬態用に《冠雪の森》を使用」しているのではないかと思った。

他にもいくつかあるがそれは割愛する。

また、サイドボードについては下図のようになった。

《突然の衰微》と《思考囲い》は枚数こそ不一致だが全員採用で、墓地対策には《虚空の力戦》が多い。それ以外には《大祖始》と《溜め込み屋のアウフ》の採用率も高いことがわかる。

これはつまり、自分が使う側である以上に、対戦相手がエルフの場合の構築を知る術としても使用できると言える。

ちなみにこのようにデッキリストを複数並べて閲覧することは、

mtgtop8というサイトで行える。

こんな具合にだ。

デッキタイプのページを開き、そこにある [Compare Decks] というボタンを押すと表示される。

このサイトの存在を知らずに作っていたことは内緒だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?