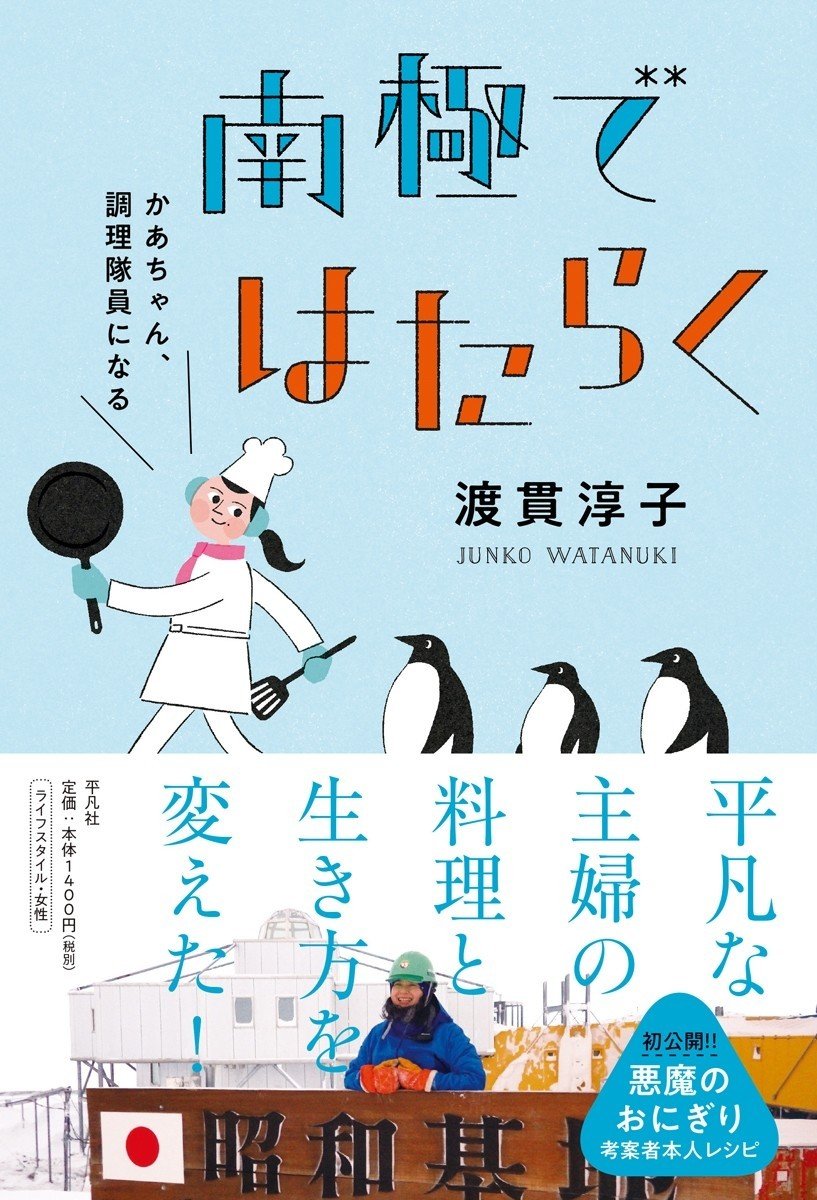

南極ではたらく かあちゃん、調理隊員になる 渡貫淳子

「夢は見つけるものではなくて、出会うもの」

南極観測隊と聞いて連想するのは

映画「南極物語」

そう、高倉健さんと犬のタロー、ジローの物語です。

内容もあまり覚えていなくて、

犬たちだけが南極に置いてけぼりになったよな…ぐらい。

題名の「南極ではたらく」ってどんなことだろうと好奇心で読みました。

越冬隊になるには

著者の渡貫さんは料理が好きで調理師専門学校に通いそのまま就職。

映画「南極料理人」を観て「ここで働きたい ! この人たちのごはんを作りたい !」と思いたち行動に移す。

調理員として越冬隊に応募する条件は

1.調理師免許取得

2.履歴書に2通以上の推薦状を添付

第55次には書類選考で落ち

第56次は面接まで行くが受からず。

第57次は面接日の夕方に携帯に直接、次のステップの連絡があり見事合格。

2000品目、30トンを超える食糧

越冬隊の任期は1年。

毎年2月1日に越冬交代式が行われる。

越冬隊員は30名。

調理員2名で越冬期間1年間、30名の食事をすべて仕切る。

1年間途中補給はなし。

自分たちが仕入れた食材と予備食でやりきる。

当たり前だがコンビニは無く、自由に飲み食いできない環境。

そうなると、なくなることに恐怖を感じ1人1箱のピノを数人で分け合い、

残りは後日にお取り置きになる。

朝ごはんは、パンもご飯も食べることができるビュッフェスタイル。

昼食は、麺類・丼ものなどすぐに食べ終わるメニューが中心

夕食は、メインの料理に小鉢ものが2~3品、ご飯と味噌汁はセルフサービス。

夜勤の隊員のおにぎりの準備。

朝4時からフル活動となる。

仲間は出会うものではなく、作り上げていくもの

30名の隊員はそれぞれ。

調理師から有名大学所属の研究者と、

年齢も立場も違う30名が1年間寝食を共にして仕事をする。

価値観が一致することもない。

気か合わない人もいる。

「南極観測を遂行し、無事に家族のもとに帰ること」

唯一、共有している思いである。

南極という非日常の空間で1年間過ごすので、

その関係性は家族でもなく、単なる仕事仲間でもない。

南極での日々を共有しながら、

一生付き合っていくことになるであろう「仲間」

【感想】

「家庭用の冷蔵庫があるがあくまで食材が凍らないようにするために棚程度の役割」

関西に住む私にはこのフレーズが印象に残りました。

凍らないために冷蔵庫に入れる…。

非日常な生活を垣間見ることができます。

南極にも夏はあること。

でも雪はあること。

閉ざされている空間だからこそ、食事で季節やイベントを楽しむ。

夏には流しそうめん(凍るのでお湯で流す)

秋のお彼岸にはおはぎ

冬には大みそかの年越しそばやおせち料理に餅つき。

各隊員の誕生日にはケーキに本人の好きなものを付ける。

食事が果たす役割が本から伝わってきます。

この本を読んだ後に、国立極地研究所 南極観測のホームページをみました。

著者の渡貫さんが参加した第57次の報告を見ると

本に書いてあった内容が写真で見ることができます。

「南極物語」でしか知らなかった南極が身近に感じることができました。

実際に南極で作った料理のレシピやコラムもあり楽しく読める本です。

【目次】

はじめに

1 南極へ行くまで

2 南極で料理する

3 南極で暮らして

4 南極から日本へ

おわりに

平凡社

176ページ

2019年1月24日第1刷発行

1400円(本体価格)

電子書籍あり

著者

渡貫淳子

1973年青森県八戸市生まれ。

調理師

伊藤ハム株式会社商品開発室所属。

母親としては初の調理隊員として第57次南極地域観測隊に参加。

帰還後は、各誌でのレシピ紹介や講演会など活動の場を広げる。

2018年6月放映の「世界一受けたい授業」(日本テレビ)で紹介された「悪魔のおにぎり」が大反響を呼び、南極での料理が話題となった。

本書が初めての著書となる。

国立極地研究所 南極観測のホームページ

https://www.nipr.ac.jp/jare/

最後まで読んで頂きありがとうございます。

当ブログの記事があなたの読書のお役に立てれば幸いです。

また読みに来ていただけると嬉しいです。

さらにフォローして頂けると励みになります。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?