5大ジャンルへの批判

少し古いやりとりだけど、よく不毛クイズ論になりやすい「ジャンル分類論」に係る思索を残しておくぜよ(*´ー`*)

設問自体は、クイズ界対抗麻雀大会の「ロンオブ」や、変化球問題最強位決定戦の「Sinker×Thinker 」などでお馴染みの中野さんのつぶやきボイスです。

「ぼくが考えた、ぼくが活躍できる、最強のジャンル」でジャンル論を語り、感情的になり、他者の考えを根拠なしに否定し、たどった平行線がそのまま溝をつくる。そんな悲劇が、この界隈では、ちょくちょく起こり、悲しみが深い。

Quizologyの三本柱の一角である「目的志向の原則」と「多様性尊重の原則」を念頭において思考を進めれば、そんな悲劇には至らないのだろうが、できている方々が少ないのかもと感じていたので、つい反応して、気が付いたら出来上がっていた負の産物です。真のプロジェクト・ミケルセンには、まだまだ遠いぜよ。

2014年当時の資料をそのまま使っており、スライドのデザイン感や、用語の定義の厳密性など拙いとこは多いです。ちょくちょく補足を加えていくけど、大きな論旨は変わりませんので何卒何卒m(_ _)m

◯2014年2月9日のTwitterDMログを基に作成

【ロブ大入試第1問】いわゆる「ジャンル」を従来の5大ジャンル(文学歴史、芸能、スポーツ、社会、理系)に設定することを批判せよ。また、自分が考える新たな5大ジャンルを、理由を付して提案せよ。(2014年2月2日19:00 @jingnakano)

◇ ◇ ◇

〇はじめに。問題内容と論の流れ。

さて、設問はジャンル論である。

主観で語られがちな、よく燃える炎上しやすいトピックだ。

該当ツイートに付いていた他のかたのツイートや独り言を覗いてみると、問題の前提に触れずに、あれはいかんこうすべきだという長文が目についたりして、あぁ、やっぱTwitterって議論に向かないな。。と思った記憶がある。

進化、退化の語句と同様に、適/不適というのは絶対的なものではなく相対的なものであろう。判断の基準に自覚的であらねば、選好の後付けによる辻褄あわせになりかねない。

そのため、論の組み立てとして、先ずは良い悪いを判断するための背景に言及し、次に良し悪しを測る基準を導入する。

そして最後に、指標に沿って従来の五大ジャンルを評価し、改善手法を探っていくという流れで進めていこう。

〇ものごとを評価する際の文脈の重要性

ということで、先ず、大前提のお話である。

物事の良し悪しに触れる際は、扱われるトピックが成立した背景や目的を把握しておかないと、的はずれな主張となりうるというお話。

ことさらジャンル論なんかは、その人が世界をどう捉えたいかという論者と結び付きが強い主観的な価値観がビュンビュンと飛びかいやすいので、あいつは何にもわかっていない!という愚に陥らないためにも、特に注意して押さえておくことが必要である。

Quizologyでいうところの「目的志向の原則」をまんま使ってしまえば一発なんだけど、なんかもう少しキャッチーでイメージしやすい概念が転がってないかなぁ~と色々と探す。

探したけども締め切り近いし、見つけられなかったので、「なんかそれっぽいの適当にでっちあげるのも面白いなぁ」と思って創作故事成事をでっちあげた次第。暇だな(おい

「海の船を陸で笑う」は、「船という凄い乗り物がある」と噂に聞いた、海を知らない内陸部の騎馬民族が、「馬のように早くは走れまい。馬に劣る乗り物だ。」と嘲笑ったことに由来する創作故事成事である。似たような話は世界の寓話にきっとあるはず。

今みると日本語感が強いので「於陸嘲船」くらいにっぽく出来たかもしれない。

たしか、この頃はオンラインクイズや知の甲子園から入ったニューカマーの方々が、「バラエティクイズはクイズじゃない」と声高に宣う一方で、バラエティを表する方々が「競技クイズの不文律はクイズの可能性を潰す。ベタ潰しこそ正義。」と張り返すなどなど、なぜそうなったか?の背景に配慮せずに芳ばしく炎上する事案が多かった記憶がある。

正直、ここんとこを何かの形で言いたかっただけなので、このスライドの他は、気持ちとしてはおまけみたいなものではある。

とはいえ、何も解決してないので、つづきます。

〇どういった文脈を用いるのが適切か?

5大ジャンルを批判するにあたり、そもそも5大ジャンルの云われって何だろう?というお話。

このページ(クイズ辞典)とか、このページ(Wikipedia)とかを参考にしたが、もうちょっと固いソース(当時の雑誌記事とかテレビ映像とか)が欲しかったが、妥協。

5大ジャンルは、とあるテレビ番組で用いられたクイズ形式が発祥らしい。そのクイズ番組とは、『FNS1億2000万人のクイズ王決定戦!』である。同番組では、「あらゆるクイズに答えてこそクイズ王」という企画コンセプトがあり、幅広く精通したクイズ問題が出題されており、このコンセプトに根差したクイズ形式が「5ジャンル制覇クイズ」であった。これがクイズ愛好家に広まったのだろう。

ともすると、この文脈で最適かどうか?を判断するのが本来的だろうとはなる。海の船を陸で笑ってはならない。

◇ ◇ ◇

ほかの文脈で評価することはできないだろうか?

もともと海に浮かべるための船が成り行きで、陸上で家の代わりに使われたりもするし、遊園地のオブジェにしたりもできよう。

同様に「5ジャンル制覇クイズ」というクイズ形式のためにつくられた5大ジャンルが、クイズ形式に関わらず使われ広まることもあろう。

ジャンル分けの目的には色々とあって、作問学や企画学、強化学など派生した領域で適・不適の論を展開することもできる。

「作問に資する着想を得やすいジャンル分類とは?」という作問学の問題意識を背景とすれば、単に、多様に想起できたり探索がしやすいよう、ジャンル分類をガラッと変えたり、5ジャンル以上に増やせばよい。

「参加者により楽しんでもらえるように出題できるジャンル分類とは?」という企画学の問題意識を背景とすれば、単に、参加者の想定知域や企画コンセプトに合致したジャンル分類に変えればよい。

「クイズで活躍できるよう知識を増やしやすいジャンル分類とは?」という強化学の問題意識を背景とすれば、単に、企画の傾向にあったジャンル分類に変えればよい。

いずれにしても、そもそも5大ジャンルは作問用や勉強用に用意されたものではないので、別の文脈を持ってくれば当然に最適ではなくなり、5つに大別する必要性がなくなってくる。そこをいくらでも批判することはできよう。

慣習的に無批判に作問や勉強用に五大ジャンルを使っているそもそもの所を批判して論を展開もできようが、そうなると、「五大ジャンルを批判する」のではなく、「五大ジャンルに分けること自体を批判する」こととなり、題意にそぐわない。

また、別の文脈で批判するのは「技術的には可能」なだけで、ちゃんと踏み込もうとすると、アフォーダンスやガイダンス、競技ルールクイズ群、古典的正解数算出モデル(あとそもそもの全ての前提となるOFPモデル)といった諸概念を導入するだけで議論がかなり必要だったりする。

そのため、ここは分類学の基本的な概念の紹介に留められる、「従来の文脈による評価」という丁度よいとこに留めて論を進めていこう。

〇評価指標の導入

(1)ジャンルとは?

ということで、良し悪しを判じる「指標」である。

その前に、そもそもジャンルとは何だろう?というお話が上記のスライドだ。

先ず、誤りを訂正します、すみません。上記のスライドでは、ジャンルとは「複数の構成要素からなる集合」としているが、これはよくない。誤りだ。

「どんな構成要素か?」という核心に触れておらず、「be Defined~」ではなく、「HasA Property of~」をあたかも定義のように扱う愚を犯している。よくない。

「be Defined~」とするには、「"Only"HasA Property of~」を満たすものをとってこねば脆い概念となる。

「複数の構成要素からなる集合」という定義では、適当に構成要素を3つ集めてくっつけてしまえばジャンルだと言えてしまうことになる。

例えば、ゴリラ、リンゴ、マシュマロを集めて、これは同じジャンルです!といえてしまう。ゴリラ、リンゴ、マシュマロというセット(集合)は、「複数の構成要素からなる集合」であるが、これをジャンルだというのは、考えればおかしいとわかる。

さながら、「クイズとは何か?」という問いに対し「クイズとは万国共通。誰もが知っている遊びである!!」といったり、「クイズとは、互いに異なり交換可能な『試す』主体と『応える』主体が行う、完結するまで結果のわからないコミュニケーションと、それに付随する行為である。」と、教義主義的に定義するのと同じである。

逆をとればわかりやすい。万国共通の遊びはすべからくクイズだろうか?クイズ以外にも万国共通の遊びはあるだろう。

試す主体と応える主体とのコミュニケーション行為はすべからくクイズだろうか?試し応じるというなら、100m走を10秒以内で走る試験を課されるのはクイズだろうか?また、コミュニケーション行為でなければクイズではないのか?そもそも、コミュニケーション行為って何か?ハーバーマスか?単なるコミニュケーションと混同しまいか?

IS-A(イズア)関係と HAS-A(ハズア)関係を混同すると混乱する。

それを踏まえた上で改めて「ジャンルとは何か?」を定義するならば、「共通の特性値(あるいは特性値の範囲)を持つ要素を構成要素とした集合」として置くのがまだ適切そうである。単純にいうと、ジャンルとは、「共通の性質を持つ一群(グループ)」のことだ。

具体例で確認しよう。例えば、野球、サッカー、バスケットとを指して「スポーツ」と一括りにしたりする。これは、野球、サッカー、バスケットといった構成要素に対し、それらが共通に有している「競争と遊戯性を持つ運動競技」という特性値でひとまとめにし、「スポーツ」と呼んでいる。これが、スポーツというジャンルである。

また、ジャンルには、事実ネットワークから継承された階層性がある。先ほどスポーツというジャンルの構成要素でしかなかった「野球」をジャンルとして、その下に「日本プロ野球」、「高校野球」、「社会人野球」といった構成要素をまとめることができる。

同様に「日本プロ野球」の下には「パ・リーグ」と「セ・リーグ」と続けることができ、上位から大ジャンル、中ジャンル、小ジャンルと抽象度によってサブジャンルと呼び分けたりすることもあり、こういった分類体系のことを「ジャンル分類」と呼ぶことにする。

ここらへんは、数学の集合論や圏論、情報工学や哲学の知識表現あたりの知見を借りてくれば、議論済みのものがゴロゴロと転がっているので、凄くて優しい方がご覧になっていたらご教授願いたい。

(2)網羅性とは?

指標のひとつめは「網羅性(coverage)」。いわゆる「もれなく」説明したい事柄をカバーしているかをはかる指標である。

網羅性(coverage)とは、「全体集合の構成要素のうち、空ノードでない構成要素の存在割合」としている。肯定的に書き直すなら、「何らかのジャンルに属している構成要素の種類数÷全部の構成要素数」である。(なんかわかりづらくなったな。。)

上の図でいうと、全部で9個ある構成要素のうち、すべての9つの構成要素がジャンルに属しているので、網羅性は9個/9個x100=100%となる。

用語について、少し補足する。

上図では、すべての構成要素としては1から9までの9個が存在している。このとき、ある特性値の条件式をジャンルといい、ジャンルと構成要素とは、条件式を介して関係の有無を線でつなぐことができる。

このとき、「ジャンル」や「構成要素」といった対象(Object)を「ノード(node、節、点)」と呼び、ある2つノードの関係性の有無を線であらわしたものを「エッジ(edge、枝、辺)」と呼ぶ。また、そのうち、特にエッジが流入していない(つながっていない)ノードを「空きノード」と呼ぶ。

ここらへんは、「グラフ理論」あたりを参照すると幸せになれる。ちなみに、網羅性は集合論でいうところの「濃度(cardinality)」と同じことを言ってる気がする。

(3)独立性とは?

指標のふたつめは「独立性(independency)」である。他とどんだけ被ってないかを測る指標である。

独立性(independency)とは、「エッジが2つ以上流入していない構成要素の存在割合」としており、上の図だと、すべての構成要素について、ジャンルからのエッジが2つ以上流入していないため、独立性は100%となる。

ちなみに、網羅性と独立性がともに100%となっているジャンル分類のことを特に「MECE(ミーシー:漏れなく被りなく)」と世間一般では呼んだりもする。

上の図では、被りはないが、空ノードが存在するのでMECEではない。だからどうということもない。

(4)粒度とは?

指標のみっつめは、「粒度(りゅうど、granularity)」である。粒の揃い具合を測る指標のことだ。

単に粒度といっても、分散で表すか範囲であらわすか色々できそうだが、感覚的には構成要素の大きさが皆同じであるほど粒度が高いイメージだ。

上の図では、「4より下」、「6と7と8」、「3の倍数」の3つのジャンルがあるが、いずれのジャンルも、含んでいる構成要素は三個となっており、粒度が高いと言える。

以上、網羅性、独立性、粒度という指標を紹介したが、この指標によりどんなことが測れるかをみていこう。

〇題意の文脈における、3指標による5大ジャンルの評価

では、整理してみていこう。

まず、評価する文脈については、「FNSクイズ王決定戦での5ジャンル制覇クイズで用いるのに適切か?」を念頭において、網羅性、粒度、独立性がどのような意味合いを持つか確認する。

同クイズ番組での謳い文句は「あらゆるクイズ問題に答えてこそのクイズ王」であった。クイズ王ならば硬軟緩急、古今東西、森羅万象の知識の広さを持つものがふさわしいとのことだろうか、今までのクイズ番組では出されなかったクイズ問題が出題されたようだ。

このため、網羅性が低いと、つまり、出題されない分野が多いと、このコンセプトに合致しなくなる。すなわち、知識量・範囲がより強い者を決めるための企画において、知識量に差があっても、ジャンルでカバーできていない出題範囲外の知識ならば差がつかなくなってしまう。

また、粒度が低い場合は、コンセプトと関係が低くはなるが「対策」という観点で不都合が生じてくる。例えば「文学歴史」が97問あるのに「スポーツ」が3問しかない単純な場合を想像してみるとわかりやすい。

時間や知識アクセス環境といった資源制約の都合上、10問だけクイズ問題を覚えることができるプレイヤーが2名いるとする。片方は文学歴史を重点的に身に付け、出題範囲の文学歴史とスポーツの知識を、それぞれ9問と1問の配分で有している。また、もう一方はスポーツを重点的に身に付け、出題範囲の文学歴史とスポーツの知識を、それぞれ7問と3問の配分で有しているとする。

このとき、各ジャンルから等確率でクイズ問題が出題されるとき、あるジャンルのクイズ問題1問が出題される確率は、ジャンルに含まれる問題数の逆数を基に算出できる。

すなわち、5ジャンル制覇クイズにおいて「あるクイズ問題が出題される確率」=1÷(ジャンル数)÷(あるクイズ問題が属するジャンルのクイズ問題数)となる。

もう少しキレイに書くと、「あるクイズ問題xiが出題される確率」をP(xi)、「ジャンル分類Gに属するジャンルgiの個数」をN(gi)、「あるクイズ問題xiが属するジャンルgiの問題数」をN(xi∈gi)とすると、P(xi)=1/N(gi)×N(xi∈gi)となる。

先の例で行くと、文学歴史のクイズ問題が出される確率は1/2×1/97で約0.5%となる一方、スポーツは1/2×1/3で約16.7%となる。

また、独立性が低い場合は、ジャンルから構成要素に流入するノード数が多くなるので、それに伴い粒度が低くなり、先に上げた問題点が生じることとなる。

以上の性質を踏まえ、具体的に批判をしていこう。

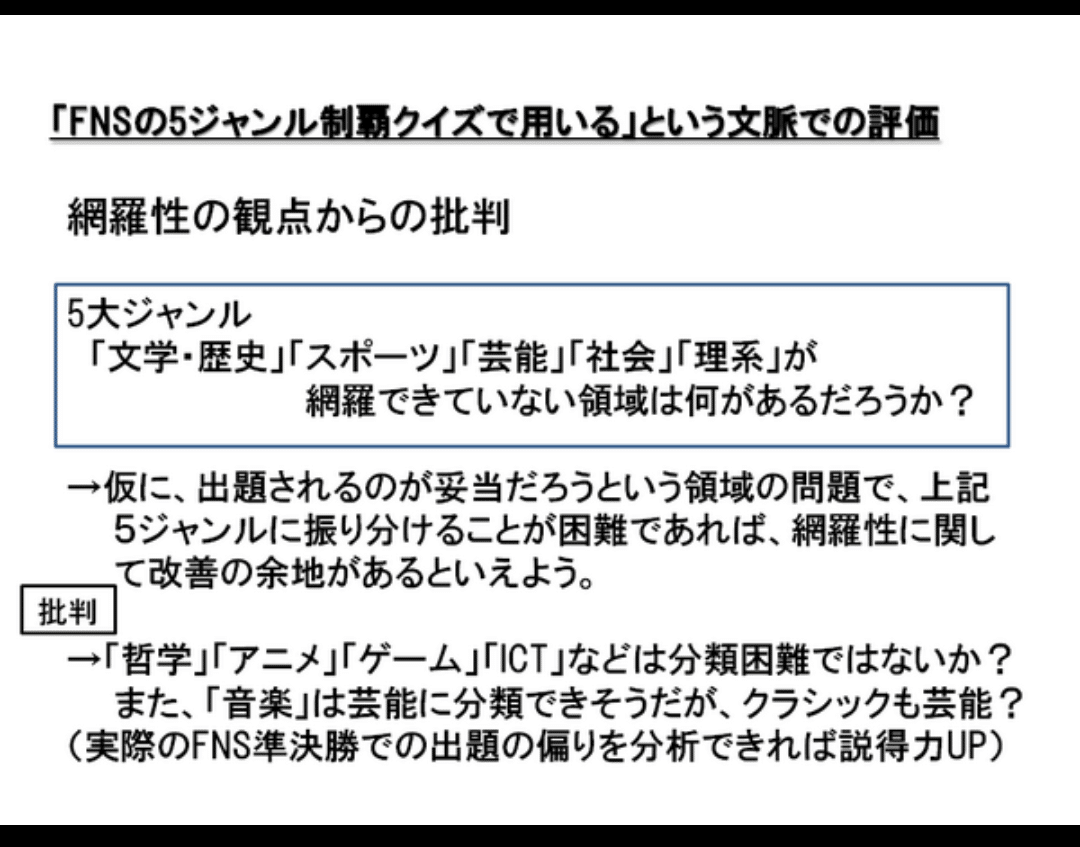

(1)網羅性の観点からの批判

網羅性の観点からは、「もっと網羅性が高いジャンル分類ができんじゃね?」という批判を加えることができよう。例えば、マンガ・アニメ・ゲームは元の5大ジャンルでは分類に割り振ることは難しい。

マンガ・アニメ・ゲームに関する問題も「ありとあらゆる問題」に含まれるはずだが、従来の5大ジャンルでは、出題されなくなり、番組のコンセプトに合わなくなる、といった批判ができそうである。ほかにも、哲学(文学・歴史?)やICT(理系?)、音楽(芸能?)などでも同じことが言えそうである。

ここらへんは、実際の番組で出されることがなかった分野(あと形式)が何かを調べることが出来れば、説得力の増した批判ができそうな気がする。

(2)粒度・独立性の観点からの批判

粒度・独立性の観点からの批判は困難である。

というのも、ジャンルで切り出す対象が森羅万象であるため、最小構成要素数があまりにも莫大すぎて、粒度も独立性も意味をなさないのだ。分母が莫大すぎて、多少増えたり減ったりしても指標の大勢に影響はないのだ。

粒度や独立性は局所的で要素数が少ないミクロ的な分析に使うか、大局の構造を動かすようなマクロ的な分析において概ねの指標としてしか使えない。そして、そもそもマクロ的にみて粒度の揃い具合が揃っているかを測る手法それ自体が丁寧な議論が必要であるため、深みにはまる罠におちいる。想起度やらゲーム決定素やらが絡んできてややこしくなる。そんなわけで、この観点での批判は困難であり、せいぜい改善の前後に粒度や独立性を大きく損ねていないかを気をつけるための目安程度のものとせざるを得ないのだ。

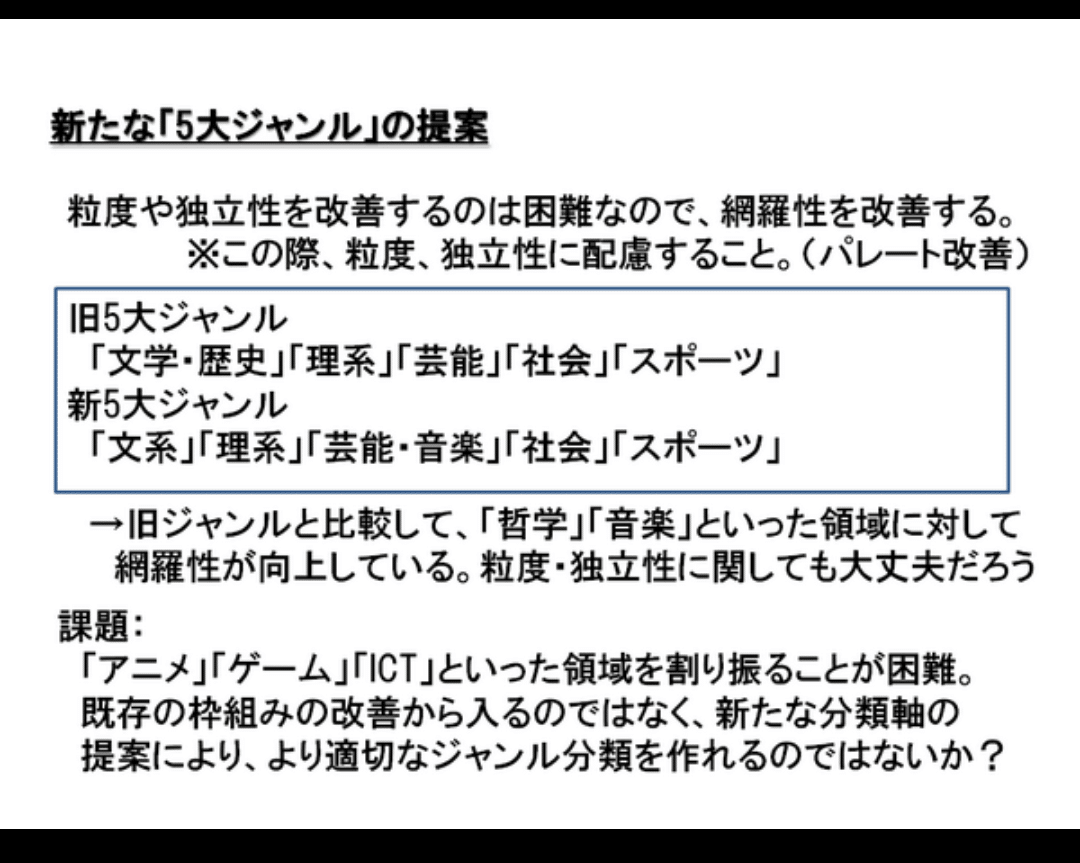

〇新たな「5大ジャンル」の提案

ようやく、最後。

以上を踏まえて、新たな5大ジャンルを提案してみよう。

繰り返しになるが粒度や独立性を改善するのは困難なので、網羅性の改善をはかろう。この際、変えたことにより他の指標が悪くならないように気を付けよう。いわゆるパレート改善を目指そう。

ということで、新たな5大ジャンルをあげよう。

「文系」、「理系」、「芸能・音楽」、「社会」、「スポーツ」

これでどうだろう。

旧ジャンルと比べて、「哲学」や「音楽」といったクイズ問題を出題しやすくなったと思う。ジャンル分類を変えたからといって、旧ジャンルの問題の一部が出しづらくなったということも、これならないだろう。もとの要素を包含する要素で置き換えただけなのだから当然といえば当然ではある。

まぁ、正直、あまりパッとしない答えではある。

ではあるが、見返してみると、他のものを貶めないで改善を目指すという点では、一貫した姿勢を示せたのではないかと思う。

思えば、FNSクイズ王決定戦の頃は、アニメ・ゲームは今ほど一般的な分野ではなかったし、ITなんかは表舞台に登場していなかった。それが、今やアニメ・ゲームはポップカルチャーとなり、ITはICT、IoTとコロコロと変わっていっている。

これでは、新たに重要性が増した概念が増える度に5大ジャンルに継ぎ足してジャンル分類を変えていかなければならない。その点でも、このジャンル分類の仕方というのは、その時代を反映したものであり、どんな時代でも使えるものではないといえる。

森羅万象を認識し操作するのは、我々ヒトという生物である。そのため、猿が二足歩行したころから変わらない、ヒトが生きる形に沿ったジャンル分類というものを提案できれば、この先も、これまでも森羅万象を扱うためのジャンル分類を提案できるかもしれない。サルが遊ぶクイズのジャンル分類というのを考えてみるのも面白いかもしれない。

と、紙面(スライド面?)の都合で入れることができなかった言葉を、ここで補足し、課題として残しておきたい。

長くなったけど、やっと終了!お疲れさまでした!

......と思ったけど、書いてる内に新しい可能性あるの気づいたわ。事実ネットワークを知識アトラスで捉えたものを分類に応用すればええやん。因果/進化ネットワーク深さ距離で整えた境界線はないけど深さ距離の隔たりはあるネットワーク。

Quizology的には、森羅万象データベース理論におけるレベル4実装の一部である出題機能のその先の状態。

行きつく先はそこかもしれない。まだまだ遠いけど、案外もうすぐ出来てしまうかもしれないのろ。(終)

もしこの雑文が良かったなと、役に立ったなと、他の人にもおすすめしたいなと思ってくれた人は、高評価・コメントをしてくれると非常にうれしいです。最後まで見てくださり本当にありがとうございます。では、次の雑文でお会いしましょう。ノシ