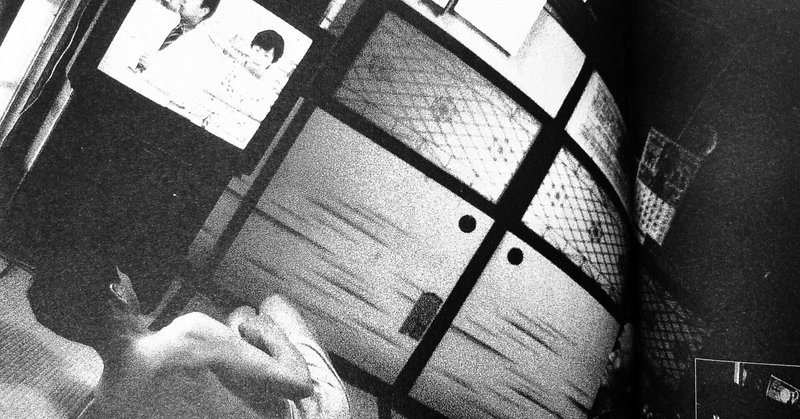

入澤美時『考えるひとびと』より ー森繁哉・身体の要求

「自分自身の身体のやみがたい何かに目覚めていくプロセス」から踊りを見出した森繁哉さんのインタビュー。ものすごく印象的な表現が散りばめられています。

彼は農村(具体的には山形県北部の大蔵村)に住まい、ここを拠点に舞踊活動を行っています。農村という世界から列島全体を、さらに越えて世界を見据えようとする活動は、鬼気迫る凄みを感じさせます。その活動の中、彼は自分の社会的位相を次のように定地します。

私はこう思っていたんですよ。小さいところに生き続けること。ここにいることが漂白であり、「乞食(ほいど)」である、「乞食者(ほかいびと)」であると。だから民俗学の文脈のなかで、訪れるものとしての「乞食者(ほかいびと)」とか、芸能の始まりであるという同化、なぞらえの意識はなかったですね。私は生き続けることが「葉山の猿(ましら)」であって、い続けることが「乞食」であると思っているし、定着することが漂白だと思っていましたし、いながらにして遠い世界を見ることができるし、外部に至ることができると思っていましたから。

舞踊という芸能を行使し、門付を行う姿を「乞食(ほいど)」と自称し、また村に住むことを漂白という。本人は否定しますが、このあり方は、まさに前近代における芸能者そのものです。俗世とは異なる無縁の世界を生き、聖なる時間と空間を生きる。彼らの芸能はただの行為ではなく、この聖性を帯びることで呪術的な力を保持します。まさに森の踊る舞踊は、身体の欲望を発露させ、人間の本質的な不具を突きつけるのです。

森は「生命が引き起こす過剰な逸脱を肯定する」ともいいます。人間が行う万事に優劣はなく、あるいは森羅万象にも善悪も、正誤も、勝ち負けも、正負も、全ての二項対立が解消していってしまう思想でしょう。社会に流通する枠組みや常識を取っ払ってしまう思想ともいえます。

「私は自分自身であろうとすることから始めようと思っている。そこに自分の目を凝らし続けるしかないと思っているんです。でも私は、デパートで買い物をするOL、コンビニに行く若者ですとか、援助交際をする少女や、少年たちのさまざまな殺人の行動を含めてですね、さまざまな社会のなかに突出してくる状況、そして突出した部分だけでなく、埋没し、この土地に死のうとしていることに、己の身体の立ち上がりというか、始まりや発生をつないでいきたい。」

こんなに優しく激しい思想はあるでしょうか。何もなく、ただ、万物はそこに在り、そのまま持続していくのです。私のある部分を解体し、露呈させることで、何者にも変えられない対等な世界が現出してくる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?