今こそ読もう 近江商人の哲学/山本昌仁

先日滋賀県の近江八幡市にあるラ コリーナ近江八幡に行ってきた。何年か前に一度訪れたことがあったが、そのときはバームクーヘンを買うための列に並んだだけで滞在時間が終了し、その魅力を味わうことができなかったので、どうしても行きたくなって今回は十分に時間を取って訪れることにした。

相変わらず私のようなおじさんが行っても「わぁー」という歓声を上げてしまうような景観の中に、全部食べたい!と思わせるようなお菓子が多種多様に並んでいて、もしもまだ行ったことがないという人がいたらぜひとも足を運んでほしい場所の一つである。

バームクーヘンにカステラ、寒天などいくつかのお土産とともに自分のためのお土産として、ラコリーナ近江八幡をはじめとした菓子製造販売業グループである「たねや」のCEOである山本昌仁氏による近江商人の哲学という本を購入した。この素晴らしい空間を手掛けた経営者がどんなことを考えているのか知りたくて購入したこの本は、私が住んでいる七尾市のようにすでに衰退の局面にあるところに新型コロナに追い打ちをかけられ、致命傷を負うか否かという地域の次の一手を考えるうえで必読の書であった。

今回は今なぜこの本を読むべきかということを私なりに解説したい。いつもはどこかの誰かに向けて書いているこのマガジンだが、今回ばかりはわがまち七尾市において一人でも多くの人に『近江商人の哲学』を読んでほしいという思いで書くことにする。

巷にあふれている”ポストコロナ本”を読むのはまだ早い

今本屋に行くと”ポストコロナの○○”というタイトルの本がずらりと並んでいる。新型コロナの影響がいつまで続くのか、どこまで深刻化するのか、そしてその先にどんな未来が待っているのかについて不安は尽きない。だからついついこんなタイトルの本に手を出してしまう気持ちはわからなくもない。

しかし、ちょっと思いとどまってほしい。

その本に書かれていることの一部は真実で、未来のための処方箋として役に立つかもしれないが、しょせんは新型コロナによる危機が明らかになった後に書かれたものに過ぎない。まだまだ不確実な状況が続く中で現在の危機状況に接線を引いてその先を論じたところでこの危機を乗り越えるに十分な解は得られない。なぜならば、状況は刻々と変わりそのたびに接線の向きは変化するからだ。「ポストコロナの日本地図」というタイトルの文章の中で書くにはいささか矛盾するかもしれないが、重要なことは危機に対して反射的に行動することではなく、この危機をどう引き受けるかについて新型コロナ以前からの変化もとらえながら腰を据えて論じあうことである。少なくとも私はそう考えてこれを書いている。

もう一度言う。”ポストコロナの○○”という本を買って読むのはもう少し後にした方がいい。唯一の例外は「ポストコロナの日本地図」である(笑)

ではなぜ「近江商人の哲学」なのか?

その答えは、この本が新型コロナ以前から存在した様々な危機を乗り越えつつ、大切なものが何かを問い続け、地方に固有の価値と自社のオリジナリティを追求すために伝統を柔軟に解釈するという困難な営みの実践を記した本であるということにある。そしてそのアウトプットがラコリーナ近江八幡であるということが、この本に書かれていることに価値があることを証明しているといえる。

ラコリーナ近江八幡に足を運んでみるといい。たしかに焼きたてのバームクーヘンを買うためには並ばなければならない。行列は人気店の宿命であり、やむを得ないところであるが、それを除けは三密とは対極にある空間が広がり、そして「ここにしかないもの」にあふれている。もちろん完全ではないとはいえ、新型コロナの危機にみまわれる以前から新型コロナの危機を乗り越えるための仕掛けがラコリーナ近江八幡には備わっているのだ。

今私たちが手本にするべきは目の前の危機への対処法ではなく、その危機が生じる前から不確実性と対峙するために備えを怠らなかった人や組織の実践知であるはずだ。

そのための最良の本の一つが「近江商人の哲学」であることは間違いない。

「近江商人の哲学」は変化に対応するためのビジネス書である

近江商人といえば「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」で有名であるが、この言葉は近江商人が活躍した江戸時代にはなかった言葉らしい。著者が言うには近江商人の商売を見た後世の人がつけたものだろうということだ。もともと近江は主要な街道が交わるところで、日本の陸路の要所であった。さらにさかのぼれば近江は織田信長が安土城を築き、楽市楽座を行ったところでもある。地理的にも歴史的にも近江において商売が盛んになり優秀な商売人が輩出される必然性がある。こうした商人が全国へ天秤棒を担いで商売に出て、その土地で重用されるためには商品よりも先に自分自身を認めてもらわなければならなかった。その地域で役に立つものを運び込み、様々な依頼を引き受けることで商売を確立していく。結果として自分も利を得ることができる。こうした苦労を経て三方よしといわれる近江商人のビジネススタイルは確立されていったということらしい。

そういえば、水戸黄門に出てくる悪徳商人に「近江屋」はあまり出てこない気がする。新潟県の人には申し訳ないが「そちも悪よのう」と悪代官に言われるのはたいてい「越後屋」だ。越後の商人が悪人だったというよりは、こういう場面で近江の名前を使うのはそぐわないと思わせるブランディングにずいぶん昔から成功していたといえるのかもしれない。

さて、この本には何度も何度も「先義後利」という言葉が出てくる。これは本の帯にもある通り、「お客様のことを考えろ!数字は後からついてくる。」ということと同義だ。この本を読んでいてわかることは、著者の定義する”お客様”は現在店に買い物に来る客だけを指していないということである。もちろん、自分たちがおいしいと思うものを直接客に届けるという経営理念は、買い物に来る客を本当に大切にする姿勢をすべての社員に浸透させている。実際にたねやは委託販売を行わず、すべて直営店での販売としているそうだ。自分たちが作ったものを自分たちが売り、直接客の喜ぶ(ときには不満に思う)顔を見ることで最良の菓子を届ける姿勢は見事というほかない。しかも社員2000人以上の会社でそれをやるのは簡単にまねのできることではない。

しかし、著者が相手にしている客はそれだけにとどまらない。直接言及しているわけではないが、著者は第一に何十年後の未来の客を見据えている。そのために変化を受け入れることをいとわない。むしろ自ら変化の中に飛び込んで、未来の客にたねやの菓子を楽しんでもらうためにチャレンジし続けている。そして第二にたねやの菓子を食べないふるさとの人たちもまた客(というよりはパートナー)とみなしている。たねやが近江八幡のまちをより良くし、近江八幡のまちの活力が自社にフィードバックされるという信念で実践を重ねているのだ。

「たねやの栗饅頭の味は変わらないね」と長いなじみ客に褒められることがあるという。しかし、著者の父が味をきめていたころの栗饅頭に比べて砂糖の使用は半分になり、加えて何度も味の微調整を行っているため同じ味ではないそうだ。味の変化を感じさせずに感動を永続化させる。むしろ感動を永続化させるために(食べる人にはわからないように)味の変化を仕込むのがプロの仕事らしい。

ふるさとと自社の価値を融合させて揺るがぬ根を張り太い幹を作る。そして、その枝に季節ごとに花が咲き葉が茂り、紅葉を経て雪が積もるように今の客に対応しつつ未来の客を想定して変化し続けているのだろう。

伝統を柔軟に解釈しチャレンジしつづける。この本には一貫してその実践が描かれている。

「近江商人の哲学」は未来を担う人材育成の書である

著者は自分のことを組織の代表としてのバトンを先代から受け取り、それを次の人に渡すリレーランナーの一人であるとみなしている。多くの社員を率いていてもバトンをもって走るのは己一人であるから、その資格を売るに足るための修行や研鑽を積んできたようだ。菓子屋の経営者として菓子作りを極め経営を学ぶということは当然のこととして、その分野以外にも様々な人に師事し、学び、アドバイスを受けている。中でも京都の長田学舎という演劇塾の長田純氏には先代から二代にわたって教えを請い、長田氏の弟子との親交は今も続いているという。菓子と演劇は一見関係ないようにも見えるが、山口周氏が「武器としての哲学」の中で再三にわたり主張するように、教養や哲学のない数字だけの経営には限界があるということを著者は先代から学んでいる。

もちろん社員の教育にあたっては、著者本人ほどそれに時間を使うことができないために、その長田氏が山本家の家訓をまとめた「末廣正統苑」という冊子を読み込んで自社のDNAを身に着けるとともに、とにかく現場に立って実践することを重視しているようだ。現場での実践は先輩の姿と客の反応が教科書であり、ここは菓子屋の職人教育に通じるものがあるのであろう。一方で先述した「伝統を柔軟に解釈する」「創業の地(ふるさと)を大切にする」といった三方よしのための考え方を徹底することも重視している。このバランスで教育を受けた社員がラコリーナ近江八幡の空間を演出しているのはうなずける。

さらに、女性活躍の面でもたねやは先を行っている。たねやグループの全スタッフの7割が女性。47人の店長の7割も女性。そしてその店長を束ねる4人の総支配人は全て女性。その上の7人の部長のうちの2人が女性とのことだ。もしかしたら、この本が書かれて以降現在ではもっと増えているかもしれない。このニュースとは本当に対照的だ。

「女性が活躍するなんてすごいこと」の状態から「女性の活躍?そんなのあたりまえじゃん」の状態にすでにバージョンアップが完了している。実践を通じて活躍の場所を与える。リレーのバトンはさっさと渡す。これがなければどんな人材育成の取り組みも無駄だということがよくわかる。

「近江商人の哲学」は地方が生き残るためのまちづくりの書である

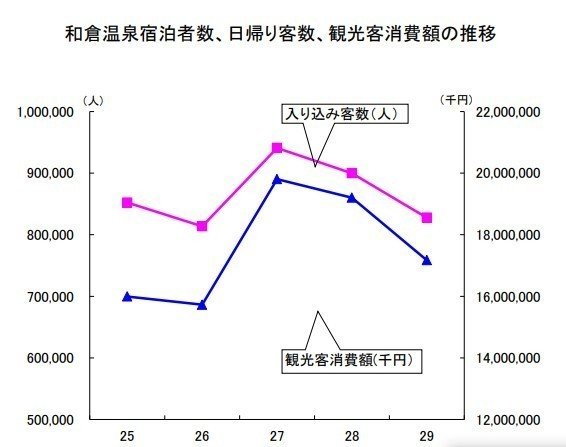

2015年にオープンしたラ コリーナ近江八幡に2017年に入場した人は285万人だという。新型コロナの影響が及ぶ前の2019年にはおそらくそれ以上の数字になって300万人を超えていたのではないかと予想される。ちなみに七尾市の和倉温泉の入込客数の推移は以下の通り。

和倉温泉全体でも2017年の入込客数は80万人強であり、その後のトレンドを考慮するとおそらくラコリーナの集客能力は和倉温泉全体の4倍に及ぶ。宿泊施設と小売店という差はあるものの、ラコリーナ近江八幡のすごさがよくわかる。なお、近江八幡市の人口は約8万人で、行ったことがある人はわかると思うが七尾市に比べて都会というわけでも、地理的に便利なところにあるというわけでもない。

ここで重要なことは、ラコリーナ近江八幡のコンセプトとして著者が「生き方」を見せる場所と打ち出していることだ。当地にはもともと厚生年金休暇センター「ウェルサンピア」という施設があり。ホテルにプールにテニスコート、ゴルフ練習場まであったらしい。それをたねやグループが購入したのが始まりだ。

それらの施設を全て解体し「自然に学ぶ」「ここにしかないものをつくる」「たねやの生き方をしってもらう」というミッションを実現するために、空間を作り出した。ドングリを植え、田んぼを作り、在来種の雑草を集めて植えさえした。著者が作ろうとしているのは近江八幡以上に近江八幡らしい空間なのではないだろうか。そして、ネオンの数ではなく蛍の灯の数で勝負する。地方には地方の戦い方があるという信念がこうして表現されている。

本当にどこもかしこも美しい。最後の一枚の洋菓子ショップが鉄骨むき出しの基地にクラッシックなバスやクルマが置いてある理由も本書を読めばわかる。そして私の一番のお気に入りがここだったりもする。

ここで本文の一部を紹介したい。

巨大な建物の中で快適に買い物ができる場所は、全国に無数にあります。同じものを求めてわざわざ遠くの近江八幡まで来る人はいないはずです。近江八幡駅から徒歩なら30~40分もかかる不便な場所に、全国から人が集まるのは「ここにしかないもの」があるからなのだと思います。

不便だから行かない。もうそんな時代ではありません。不便でもそこにしかないもの、体験できないものがあれば、お客様はやってくる。便利な施設では大都会には勝てませんが、逆にこれだけ広大な土地を大都会で確保するのは不可能です。土地が簡単に手に入れば、都会のように上へ上へと伸ばしていく必要もない。その分贅沢な空間設計が可能になる。

近江八幡にしかできないことがある、と私たちは考えています。地方には地方の戦い方があることをぜひ知っていただきたいと思います。

これはまさに私たち七尾市民がかみしめなければならない言葉であると思う。市内中心部に巨大な建物の中で快適に買い物ができる場所を作ろうとしてはいないだろうか。交流人口拡大のために「ここにしかないもの」ではなく、「どこにでもありそうなもの」を作ろうとしてはいないだろうか。自分たちの地域は不便だからとあきらめてはいないだろうか。里山里海を持続可能な資源として七尾にしかできないことを突き詰めて考えているだろうか。

まちづくりについて自省し、未来と真剣に向き合ったときに不可能は極小化されることをラコリーナ近江八幡は体現しているといっていい。彼らにできて私たちにできない理由があるとしたら、それは私たち自身の中にある。

もう一つのエピソードを紹介しておこう。今は観光地として有名になった近江八幡市の八幡堀がある。

この美しい堀もかつては生活用水が流れ込み悪臭を放っていたそうだ。堆積したヘドロは1メートルを超えていたという。あまりにも不衛生だということかつて市議会で埋め立てが決まったそうだ。そのときに「まちの歴史が詰まった堀を埋めれば、その瞬間から後悔が始まる」と言って当時の近江八幡青年会議所が立ち上がった。著者の父親の世代のメンバーらしい。すでに始まった埋め立て事業を止めるのは簡単ではなかったものの、自らボランティアで清掃を続けその輪を市民に広げて、最終的には埋め立てを撤回させてこの風景を取り戻すに至ったとのことだ。

私は当時能登島町民だったため詳細をじかに見たわけではないが、七尾の中心部にも同じことが同じ時期にあったはずだ。埋め立て計画阻止とは言わないまでも、どぶ川と言われた川をその名に恥じない川にすべく汗をかいた先輩がいたことを私は知っている。

近江八幡にはいたのだ。そのDNAを引き継いで生業を通じて近江八幡を近江八幡足らしめんと実践し続けた人が。近江八幡の山本氏と同じだけの情熱をもって七尾を七尾足らしめんと実践を積み重ねたものがいるのだろうか。この本が私たちに突きつけるのはまさにそのことだろう。

たしかに自然が豊かであるとか食べ物がうまいとか、すごい祭りがあるとかそれら一つ一つは貴重であり自分たちにとって特別なものだ。反面その特別なものは他の地域に住む人たちにもおおむね備わっており、特別に特別といえるかどうかはわからない。つまり、ただそこにあるだけで特別な輝きを放つものなどまれにしかなく、自分たちにとっての特別なものを守り磨き伝えるというたゆまない営み無くして「ここにしかないもの」は具現化できないということだ。それは生業が生み出す金と、携わる者の情熱をもってしか無しえない。あきらめたときに未来や可能性という扉は閉じる。無関心な者にはその扉さえも見えない。私たちはまだ間に合うのだろうか。間に合うとしても油断している時間が許されているとは思い難い。

「近江商人の哲学」はまちづくりが大切だと思う人に、その面白さと厳しさを伝え、覚悟を問うてくる。まさにこれはまちづくりの書でもあるのだ。

国分寺公園にラコリーナ近江八幡のような空間を!

最後に半分無理を承知で書いてみよう。七尾市内で現在国分寺公園の整備が進んでいる。中央部には七尾市と県が分担して整備した能登里山里海ミュージアムがすでにできている。それと既存の芝生広場を挟んだ南側(七尾IC側)については丘が作られ植栽も進み、東屋が建てられた。だいたいの完成図が浮かぶ程度まで工事は進んでいる。一方で北側(七尾市内側)はいまだ未整備のままだ。もともとビオトープを作り里山の自然を体験できる空間にする予定だったようだが、その企画も進んでいるとは聞かない。国分寺公園は都市公園であり、その活用に民間の商業施設を入れることは可能なはずだ。身近な例でいえば富山県の環水公園がわかりやすいかもしれない。環水公園にはかの有名なスターバックスがある。

七尾においてスターバックスが正解かどうかは議論の余地があるものの、すくなくとも環水公園はスターバックスとの相乗効果により「ここにしかないもの」を演出することに成功したといえる。かつて私は国分寺公園にこうしたカフェを誘致すればいいなどと考えていたが、それが安易な考えであることに気づかされた。最終的にどこか大手の飲食店の誘致という形になったとしても「七尾にしかないもの」がそこに表現されていなければならない。おそらく「七尾にしかないもの」を突き詰めていけば、その表現方法として大手の飲食店にはならないのではないかという予感もしている。

著者はラコリーナ近江八幡について次のようにも述べてる。

近江八幡の原風景を取り戻すだけでなく、そこに新しい要素を付け加える。いまは奇異なものに見えたとしても、それが本物であるかぎり、100年後200年後には歴史になっている。そう確信しました。

施設ができたときが完成なのではなく、そこが始まり。新しい要素を付け加える余地を残し、バージョンアップを重ねて歴史を作る。それこそまさに”公共”事業であるといえるはずだ。国分寺公園においてそれを実現する。本当はこれが私にとっての最大のミッションの一つであったことをここでそっと明かしておこうと思う。

おわりに

新型コロナによる停滞はしばらく続くだろう。そしてその停滞の先にあるのは一層の格差社会であると私は予想する。それは個人においても会社においても、そして地域においても起きうる。新型コロナへの危機に備えること以上にポストコロナにおける変革に対する備えこそが重要だ。

地域のありようという文脈でいえば、オリジナリティがあるかどうか。本物であるかどうか。この二点が問われるに違いない。新型コロナ以前に仕込んでいたものがこの二点に合致したものであるかどうか。ポストコロナの対応として取り組もうとしていることがこの二点に合致しているかどうか。そのことを十分に吟味することなく、誰かの真似をして飛びついたり、これまでや今現在に接線を引いた先をめがけたりして取り組めば必ず負の遺産を生むことになる。

もう一度言う。新型コロナの危機があろうがなかろうが揺るがない実践を手本とし、伝統を柔軟に解釈して七尾らしさを突き詰めることなくしてこの地域の浮上はない。「近江商人の哲学」を読めばそれがわかるはずだ。

こんな長文を最後まで読んでくださり、感謝の極みです。

これからも頑張って書きます。お付き合いいただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?