今日から、一人から始められるコモンズ(1)

大阪で共助コミュニティを作る、大阪コモンズプロジェクトというのをやってます。

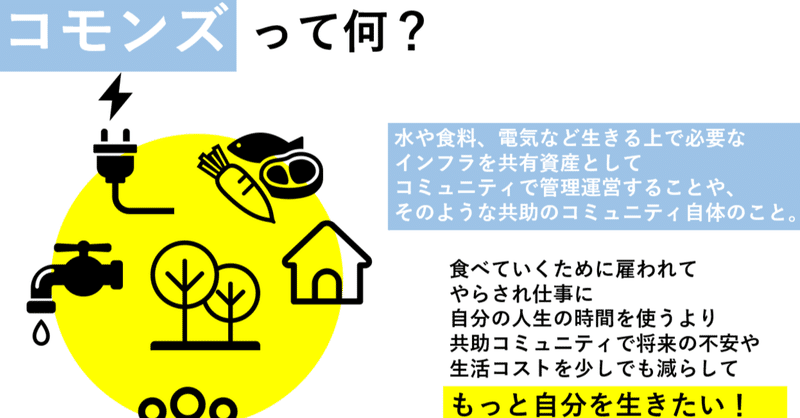

で、そのスタートとして3/14(日)に「大阪コモンズ実験!」というイベントを開催しまして、なぜいまコモンズなの?という話とその具体的な事例の紹介をさせてもらったので、その内容をご紹介していきたいと思います。斎藤幸平さんや工藤律子さんの書籍を主に参考にしています。今回の記事は事例紹介①です。スペインを中心にいろんなコモンズ・共助コミュニティのワクワクする事例を紹介します!

1)自分たちで仕事をつくるワーカーズコープ

スライド中の画像:https://jwcu.coop/about/associated/

コモンズの基本と言ってもいいかもしれないのがワーカーズコープ(労働者協同組合)です。一般的な会社は株主など出資者がいて、経営者がいて、労働者がいるという構成になっています。ワーカーズコープの場合は出資と経営と労働が一体となっています。仕事を作りたい人たちが自分たちでお金を出し合って、自分たちで経営し、そこで働くわけです。そういった定義のほか、「持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること」を目的とすること、「組合員の意見が適切に反映される」組織運営であることというのが原則になっています。

それで?と思われるかもしれませんが、意見が適切に反映されるというのが特に大きなポイントで、これは前回の記事で書いた「構想と実行」が統合されている状況なのです。実際にワーカーズコープで働く人達の声としては、おかしいと思うことや、こうしたら良いといった意見をちゃんと言える、みんなに聞いてもらえるということが責任ややりがいにつながっているようです。組織の風通しが良い、とかいうレベルではなく、それが組織運営の大前提となっていることが重要なのです。

(引用は「小さな起業で楽しく生きる」ワーカーズ・コレクティブ ネットワークジャパン)

自分たち地域が必要とするサービスがない。既存のサービスは利益重視で大事なことが抜け落ちていると感じる。じゃあ、無いなら自分たちで作ろう!というのがとてもコモンズ的なポイントだと思います。

2)スペインのコモンズ事例

ヨーロッパ、特にスペインはワーカーズコープやコモンズの動きが盛んな地域です。工藤律子さんの本を参考にいくつか事例を紹介します。

協同組合型書店ラ・カオティカ

画像:http://www.fernandoalda.com/en/works/architecture/1071/libreria-caotica

ここの組合員には「労働者」「消費者」「出資者」「事業協力者」と、異なる役割を担う組合種別があります。例えばこの中で「消費者」組合員は加入する際に自分の好きな本を1冊購入し図書館コーナーに寄付します。そのあとは自分で決めた一定金額を毎月支払い、「本預金」を持つことができ、預金には利子や割引クーポンなどが付きます。

「事業協力者」組合員は初回に100ユーロ払い、演劇や読み聞かせなどの芸術文化活動や事業を有料もしくは無料で行うことができます。

画像:https://3si.es/the-best-places-to-go-near-la-macarena-in-your-erasmus/

個人的にこの書店の好きな点は、中古のバスの座席やバイク?などを使ったオブジェ的な家具やリサイクル家具を使っていたり、低コストで手作り感があるのにセンスの良い空間になっていること。「だいたいこんな感じにしといたら今っぽいやろ」って感じじゃないところです(笑)そういう理由でこの事例を選びました(笑)大阪コモンズでもこんな素敵なコミュニティスペースを作りたい…!

市民のWiFi セビリア・グウィフィ

画像:http://janeswalksevilla.com/listing/sevilla-guifi/

発起人のパブロさんが技術者2人、経理係1人の、3人の仲間とともに立ち上げた事業。自分たちでインターネットのアンテナやルーターを制作して、市内や近郊の家屋に設置しています。初期投資分は地域通貨の基金から調達。市街地は背の高いアンテナが必要でコストが高くなるそうですが、見通しの良い場所なら数万円程度の小さなアンテナを大勢でシェアすることができます。ここで重要なことはコスト云々よりも、お金が地域の外に流れずに、地域内で循環するという点です。個人的には「WiFiまで作れるんか…!」ってところにめっちゃワクワクします!

時間銀行

画像:https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20201006/se1/00m/020/010000c

お金の代わりに時間をやり取りします。例えば私がAさんに2時間英語を教えたら、私には2時間の時間預金ができます。私はその預金を使って、今度はBさんに子守を頼むことができるわけです。2者間だとなかなかサービスの交換がマッチングできなくても、預金の形を取ることでいろんな交換が可能になるというのがポイント。あくまでも人と人の交流、時間を共有することが目的なので、「1時間のはずだったのに10分オーバーした」とか「往復にかかった時間はどうするんですか」とか細かいことは問いません。預金がマイナスになっても、関わりさえしていればOK。

個人的にとてもいいなと思ったのは、シリア難民の方がこの仕組みを使って、地域での自分の役割を見出すことができたという話。お金を媒介にしていると、支援される側はずっと一方的に支援されて自分からは何も提供するものがないし、難民という立場で仕事に就くこともできない。でも時間銀行の仕組みがあれば、スペイン語を教えてもらう代わりに壊れた洗濯機の修理をしてあげるなど、自分のスキルが活かせる。支援する側・される側でも難民でもなく、「ただの隣人」になれるのです。これ、いろんなケースに応用できるんじゃないかなと思いました。

時間銀行ミヌッツ

画像:https://www.mishimaga.com/books/sumichan/000438.html

スペインには時間銀行の取組みがいくつかありまして、「ミヌッツ」というのもその一つです。ここでは社会的困難を抱えた若者が、高齢者やジェンダー、環境問題などの地域課題のプロジェクトに取り組み、その対価としてかかった時間分の時間預金を受け取ります。例えば高齢者のプロジェクトであれば地域のコミュニティセンターの料理学校に通う若者たちと、ケアセンターに通う高齢者たちがお互いに料理を教えあうなどのプログラムがあります。若者たちはこの活動で得た時間預金で、ミヌッツと提携している公的機関・NGOが主催する活動や映画観賞会、コンサート、職業訓練などに参加できます。こういった活動を通して若者たちは地域住民と顔見知りになり、何か困ったときに支えてくれる隣人を増やしていきます。

地域通貨「プーマ」

画像:https://monedasocialpuma.wordpress.com/estatica/

地域通貨は日本にもありますね。地域内での価値の循環を目的としています。こちらのプーマはスペイン・セビリアの地域通貨で、割と大きめのコミュニティで流通していて、コミュニティでは基本的な食料品(野菜、穀物、果物など)を自分たちで近郊農家から買い付けしたり、近郊の協同組合で生産されているエコ商品やフェアトレード商品など自分たちの理念にあった商品を調達して、コミュニティマーケットで販売しています。また、自分で作ったものを販売することもでき、例えばジャムなどであれば、果物はプーママーケットに参加している有機農園から購入し、砂糖とゼラチンはユーロで調達するので、「2プーマ+2ユーロ」といった値付けで販売することができます。必要なものを地域内で調達させるだけで地域は活力を取り戻していきますし、CO2排出量の点でも大きなメリットがあります。地産地消やっぱ重要です。

事例の続きは次回後編へ。

(大阪コモンズプロジェクト 兼 ADS株式会社 コモンズ創造室)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?