日本のナショナル・アイデンティティ ~羅針盤無き日本丸の行方~ 2章 諸外国との比較 ドイツ編

これは続きものです前回はこちらです。

本章においては諸外国におけるナショナル・アイデンティティを俯瞰し、日本におけるナショナル・アイデンティティへの橋頭堡としたい。個人的に興味を持ってきた3つの国と地域を独断と偏見によって取り上げる。まずは同じ第二次世界大戦の敗戦国であるドイツから見ていこう。この章は過去の投稿した記事からの流用も含んでいるのでそちらも合わせて読むとよりよいかと思います。

ドイツのナショナル・アイデンティティ、敗戦からの道のり

ドイツはプロイセン時代にナショナリズムの萌芽を迎え、ドイツ帝国として統一国家に成り上がった。そして、敗戦とナチス・ドイツの台頭再びの敗戦を経験する。この項においては特に敗戦後ドイツがどのようにナショナル・アイデンティティを構築したかを考察したい。現代ドイツにおけるナショナル・アイデンティティは何か端的に答えるならば、国家利益やエゴよりも道徳と倫理を重視する姿勢であろう。しかし、ドイツがすぐさまこのような転換を迎えた訳ではない。よって戦後ドイツが如何にこれらのアイデンティティを獲得したかを述べていくことにする。

戦後直後ドイツ(ここでのドイツは西ドイツのこと。東ドイツはナチ・ドイツとの継続性を否定したためそもそも戦後反省の必要がなかった。)は現在のような「素晴らしい」反省をしていたわけではなかった。官憲にナチス関係者が当然のようにいたし、上述したような精神医学会に関しての謝罪も70年たって行われたものだ。誤解を恐れずに言えば、極めて現在日本と近い状態の「稚拙な」状態であったと言える。ではなぜ今のようなドイツに生まれ変わったのか、それは冷戦構造と周辺諸国との関係があった。

戦後直後連合国は二度の大戦を引き起こしたドイツに対して、第一次世界大戦後と同じように、いやもっと苛烈な罰を下そうとしていた。いわゆるモーンゲンソープランである。概略としては以下のようなものである。

・ドイツは、2つの国家(北ドイツと南ドイツ)に分割される。

・ドイツの主要な鉱工業地帯であるザールラント、ルール地方、上シレジア(シュレジエン)は国際管理に置かれるか、近隣国家に割譲される。

・ドイツの重工業はすべて解体されるか破壊される。

この方針に基づいてドイツは未来永劫戦争を行えない国家とするべく徹底的な破壊を行うつもりだったわけである。よく第一次世界大戦戦後苛烈なドイツへの対応からナチスが生まれた反省からドイツに苛烈な懲罰を行わなかったというが、これはこの後結果的なものであって、実際はより厳しいものが戦後直後は突き付けられていた。これに基づきドイツから徹底的に工業力が奪われた。その結果待ち受けていたのはドイツの瀕死である。ドイツは工業製品を輸出その対価として、食料を供給していたが上述のように食を得る手立てを奪われてしまったのである。その結果、カナダ人研究家ジェイムズ・バックの『Crimes and Mercies』によれば、戦後5年間で、ドイツ国内の民間人570万人、東部ヨーロッパから排除されドイツ本土に戻ったドイツ系250万人、戦争捕虜110万人、合計およそ900万人が死んだとされているほどの大規模な飢餓に襲われた。乳幼児死亡率に至っては1939年の2倍に伸びるなど非常に困窮することとなった。連合国は二度大戦を引き起こしたドイツに対して非常に厳しい態度で臨んでいた。当たり前と言えば当たり前の反応で殺人を犯した隣人に対して今まで通り平気な顔をして暮らせるかという事である。イギリス・フランスは再びドイツが大戦を引き起こす可能性に恐怖していた。特にフランスは国土をドイツによって蹂躙されたこともあって、アメリカがドイツ再工業化・軍備化に舵を切ってからも強く抵抗している。

ドイツ‐信用=亡国

この状況は冷戦の幕開けによって変化する。西欧の向こう側にはチャーチルの言葉を借りれば「鉄のカーテン」が引かれ冷戦構造が明確化しだすとアメリカは方針を一転させる。東欧諸国は次々赤化し、特に東欧の一大工業国家であったチェコスロバキアも共産化してしまう。更にフランスにおいては共産党が支持を伸ばすなどしていた。一方それまで世界秩序を形作っていたイギリスはギリシャ内戦への介入にすら疲弊し、数々の植民地を手放していた。このような状況で欧州全体の赤化阻止など到底できるものではなかった。

このような状況はアメリカには欧州赤化という悪夢を想起させた。ファシストによって黒染めされた、欧州が今度はコミュニストによって赤染されることなどアメリカからすればまっぴらだというのが正直なところであった。そこでアメリカは西欧に対してトルーマンドクトリンを契機としてマーシャルプランなど様々な形で西欧自由主義陣営への肩入れを行う。ここで問題となったのはドイツの存在である。アメリカとしては今後の欧州戦略においてはドイツの工業力・地理的位置からしても「従来の戦争のできないドイツ」のままでは困ったわけである。

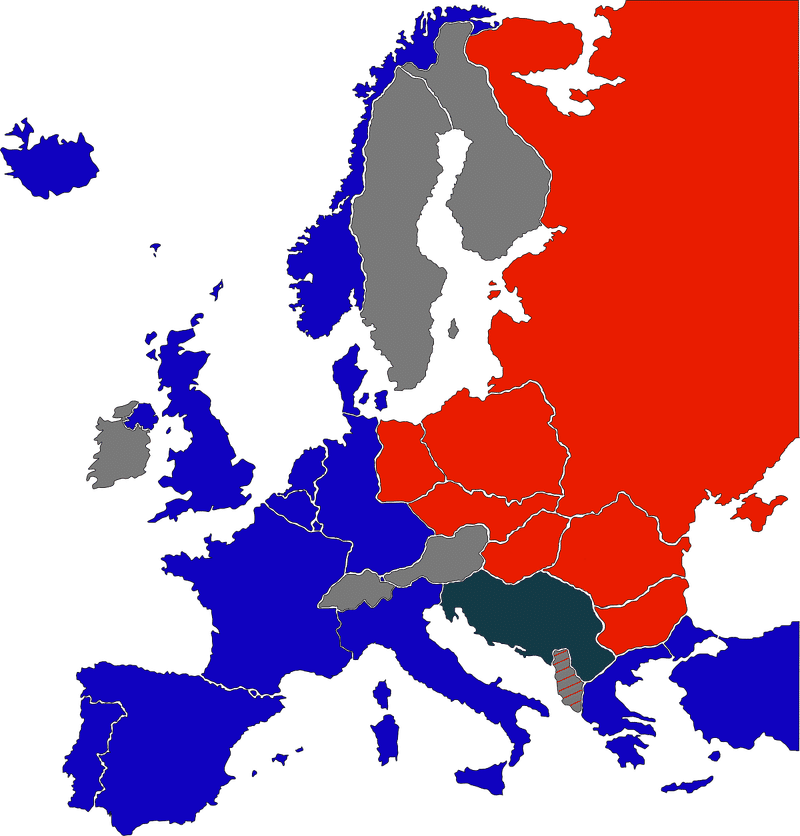

(ドイツは地図で見ればわかる通り、東西冷戦の最前線であった。)

そこでドイツの再軍備化・復興がなされていくのだが、これに異を唱えたのはフランスとイギリスである。上述したように戦争を引き起こしたドイツに対しての不信感はぬぐい切れないままであった。一方で単独でソ連率いる東側には対抗できないことから結局はアメリカの意向に屈する形となる。ドイツはその過程で様々な監視がなされた。NATOは東側陣営に対抗する意味合いよりも当初は強大なドイツを監視する意味合いの方が強かった。EUの前身であるECCも戦争に必要とされる鉄鋼資源の共同管理が背後にはあった。

ここまで長々と常識的な東西冷戦の夜明けについて端的に記述したが、ここで重要なのは根深く残る対独不信である。徹底的なドイツ経済破壊から再軍備への反対、ECCやNATO設立など徐々にトーンを下げていくもののドイツに対する不信感は常について回った。この状態でドイツの戦後反省が生半可なものであった場合どうなるだろうか。少しでもそれを怠ればドイツに対する不信は増加したであろう。これはドイツにとって死活問題であり、信用を損なえば徹底的な収奪が行われるばかりか目の前の巨大な東側陣営にも付け入る隙を与えることになる。ドイツは真摯で深い戦後反省が外的要因を出発点として求められていたのである。(だからドイツの反省は不誠実という文脈ではない。)

このような前提を元にドイツは周辺諸国に対する信頼関係の構築や自らの自浄作用も求められていたのである。冷戦の終了とともに2つに分断されたドイツは再統合し、一つのドイツとして復帰した。その後はEUにおいても中心的存在として価値を発揮し、現メルケル政権において積極的に難民を受け入れる姿勢を示すなど人道的側面も打ち出している。(結局これは半ばで頓挫してしまうが。)EUの難民受け入れには東欧諸国が強く反対している中、ドイツが強く難民受け入れを主張したのには国家利益よりも人道主義という公共利益を優先させる側面が強くある。上述した外的要因を出発点として国家と国民一体となって戦後反省を行った結果、道徳と倫理性を最重要視する国家となったのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?