ドはドーナツのド、バはバナナのバ

美術館行きました。

京セラ美術館のアンディ・ウォーホル・キョウトに行きました。

中高生の頃からandymoriが大好きで、andyはアンディウォーホルが由来だということを知り、当時、地元の博物館でアンディウォーホルのポストカードを買った。

それもこの上の写真の、有名なマリリンモンローのポストカード。

格段フアンなわけではなかったが、ずっと飾っていたので見覚えのある作品だし、気になったので観に行ってみたらとても良かった。

そもそもアンディウォーホルってどんな人なのか。

一言でいうと、1960年代に活躍したポップアートの先駆者です。

と言っても、元々は商業イラストレーター。広告のイラストなどを手掛けていたそうで、そんな彼がポップアーティストとして作品を作り始めたら、そりゃオシャレでカッコよくなりますよね。

芸術に詳しくなくても、アンディウォーホルのことをそんなに知らなくても、一目見て「なんかオシャレ!」って感情になることには間違いないと思う。

「ポップな」と聞くと、なんだかカラフルで、楽しい雰囲気があるようなイメージがある。けれど、ウォーホルが発表した「ポップアート」という概念はそういうものではなくて、大衆文化をテーマに作品を制作する美術様式のことをいうんですよね。

(ポピュラーアート=大衆芸術の略称)

そういうものではない、とはいいつつポップで可愛く受け入れやすいデザインには変わりないと思う。

第二次世界大戦後の先進国、皆が大量生産したものを使い、大量消費していく。そんな当時の社会の生活様式をテーマに(風刺)した、現代美術の芸術運動のうちのひとつだったそうです。

(中には批判的なものではなく、そんな社会の風景もそれはそれでまた新しい風景だよねぇ〜的な捉え方をするアーティストもいたんだそう。)

まあ、分かりやすいかどうかでいうと、分かりにくいですよね。

鮮やかな色合いとは裏腹に皮肉が込められていたりだとか、 ただ箱並べてるだけでどの辺がアートなん?とか。おいらもまだまだ勉強中です。

シルクスクリーンという印刷方法を使用して、同じ絵柄でも色合いが違う作品をずらっと並べて一つのアートにする、というものが幾つもあった。同じ柄を均一に、繰り返して繰り返して繰り返し配置する。ひとつのモチーフをいろんな角度から見て、その表情や雰囲気を色などのイメージに昇華して反復していたんだろう。

初期の頃はアクリル絵の具で描いたりもしていたというが、ただ生産されて消費される商品や亡くなっていく人々を見て、ひとつひとつ「描く」のではなくて、ウォーホルじゃなくても生産できる方法で「量産する」方が適していると感じて、シルクスクリーンに移行したのかな。

鮮烈な見た目だけでなく、このような印刷方法をあえて用いることそのものにもウォーホルの意図があったのだと思う。

当時でいうとこのようなアートはとんでもなく斬新な試みだっただろう。けれど、現代までポップアートは大衆に受け入れられ続けていて、そしてそれらはまた量産されて消費されている。それも全てウォーホルの計算の内なのか。まさにポップアートの巨匠。

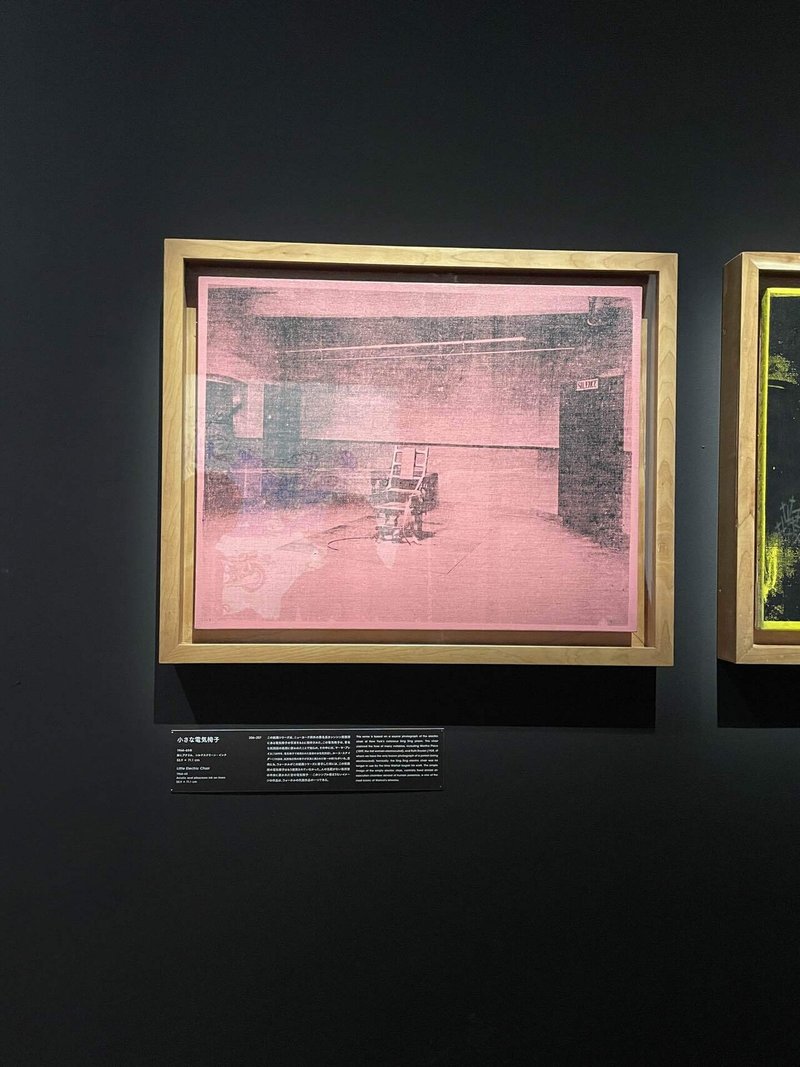

↓「死と惨事」シリーズ

ウォーホルは世界旅行中に初めて来日して京都を訪れたそうで、その時の京都のスケッチや記念写真なども展示されていた。

わずかな滞在期間だったかもしれないけれど、ゆかりのある土地でこうやって大規模な展示があって、それを体感できたことがとても楽しかったです。

京都ではシダネルとマルタン展にも行ったので、気が向いたら次回はそれをかきます。

最近のおいらは、よくお友達と会ってます。

お友達はみんな偉大で努力家で、確かに暮らしを紡いでいて、なんだか自分がひどく惨めになって、別れが惜しくて、胸が苦しくなることがあります。

それでもみんなだいすきだから、また会います。

またね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?