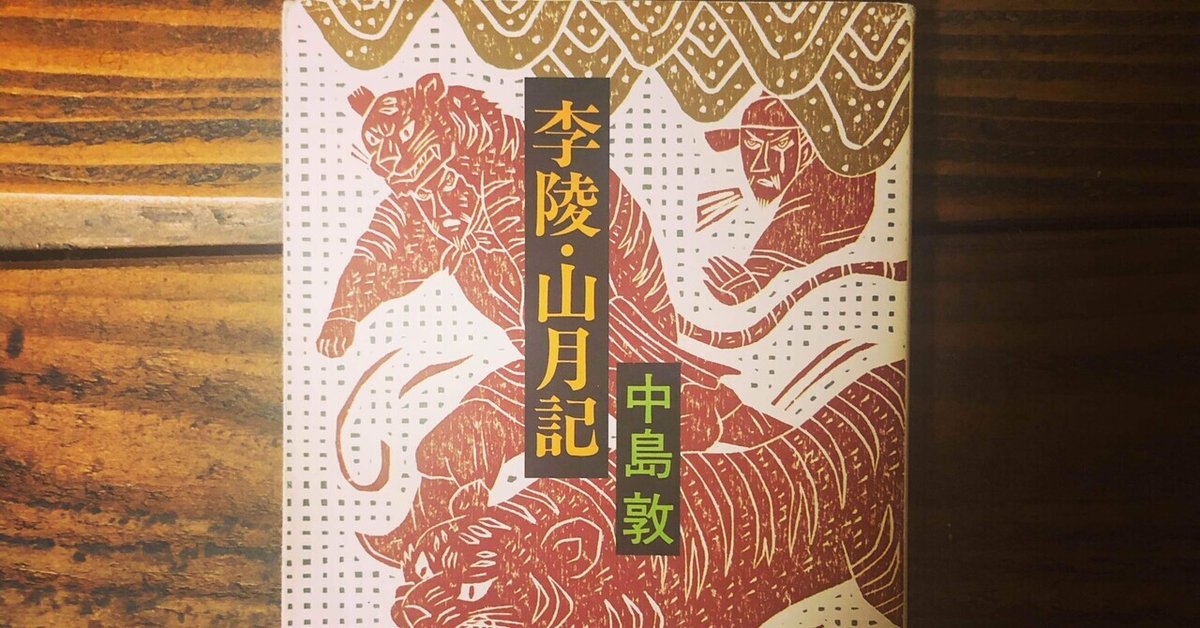

中島敦著『李陵』読書感想文

『色眼鏡』

私は中島敦という作家について何も知らない。氏の著作を読むのも、以前に信州読書会にて課題図書となった『名人伝』、そして今回の課題図書である『李陵』、のたった二作を読んだに過ぎない。作品を除いた、作者のパーソナリティーについて知っている事と言えば、夭逝の作家だと言う事だけだ。

小説を読む際、それがどんな小説であったとしても、作者のパーソナリティーを知っているか否かは、その作品を読む上で読み手に大きく影響を与える。それが若死にした作家の作品、ましてや、遺作となれば、その影響は計り知れない。私は本作を読む上で、そして前回の『名人伝』においても、その軽薄極まりない色眼鏡をかけざるをえなかった。

(引用はじめ)

五月の後、司馬遷は再び筆を執った。喜びも昂奮も無い・ただ仕事の完成への意思だけに鞭打たれて、傷ついた脚を引摺りながら目的地へ向かう旅人のように、とぼとぼと稿を継いで行く。(中略)笑うことも怒ることも無い。しかし、決して悄然たる姿ではなかった。寧ろ、何か悪霊にでも取り憑かれているようなすさまじさを、人々は緘黙せる彼の風貌の中に見て取った。p.125

(引用終わり)

瀕死の中、修史に取り憑かれたように筆を執る司馬遷に、作者は先が長くはない自分自身の姿を見出していたのではないだろうか。司馬遷のその姿を見て、かつて中島敦という一人の男が生きて小説を書いていたという事実を、私はただ、想った。

六十を過ぎ、ついに史記を完成させた司馬遷。

司馬遷の半分の人生に過ぎなかった作者。

苦難を乗り越え、生涯に渡って描き続け、ついに史記を完成させた司馬遷の姿は、まるで作者が叶えたかった願いの様だ。だが、司馬遷のたどり着いた境地は決して明るいものではなく、寂しく、重いものだった。

一体作者は何を思いながら、この司馬遷の結末を描いたのだろうか。分からない。

私は中島敦という作家について何も知らない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?