秋田銀行が起業創業支援に取り組むワケ、銀行員1,200名のネットワークを活かした伴走支援とは

開業率が全国最下位の秋田県。そんな秋田から起業家を生み出すために、秋田銀行が2023年から新たな取り組みを仕掛けています。

1,200名もの銀行員のネットワークを活かした同行の「〈あきぎん〉地域共創型ビジネスインキュベーションプログラム2022–2023」について、担当の三浦怜(みうら・れん)さんに話を聞きました。

秋田銀行として、ビジネスコンテスト“後”をサポート

——2022年12月にスタートした「〈あきぎん〉地域共創型ビジネスインキュベーションプログラム2022–2023」の狙いを教えてください。

あきぎんプログラム(以下、プログラム)は、秋田銀行の「起業・創業支援事業」の一環です。

2017年から2022年までの5年間はビジネスコンテストを開催していました。およそ50件の事業が立ち上がるなど、一定の成果を出すことができました。

一方、ビジネスコンテストの受賞者たちに継続的に話を聞いてみると、受賞により知名度は上がったものの、アイデアを事業化する過程で課題を抱えているとの声が多く上がっていました。特に、顧客の獲得に苦戦している起業家が多かったです。

そこで銀行としても、表彰して終わりではなく、その後の伴走支援が必要だという考えに至り、今回のプログラムを立ち上げました。

——プログラムの特徴を教えてください。

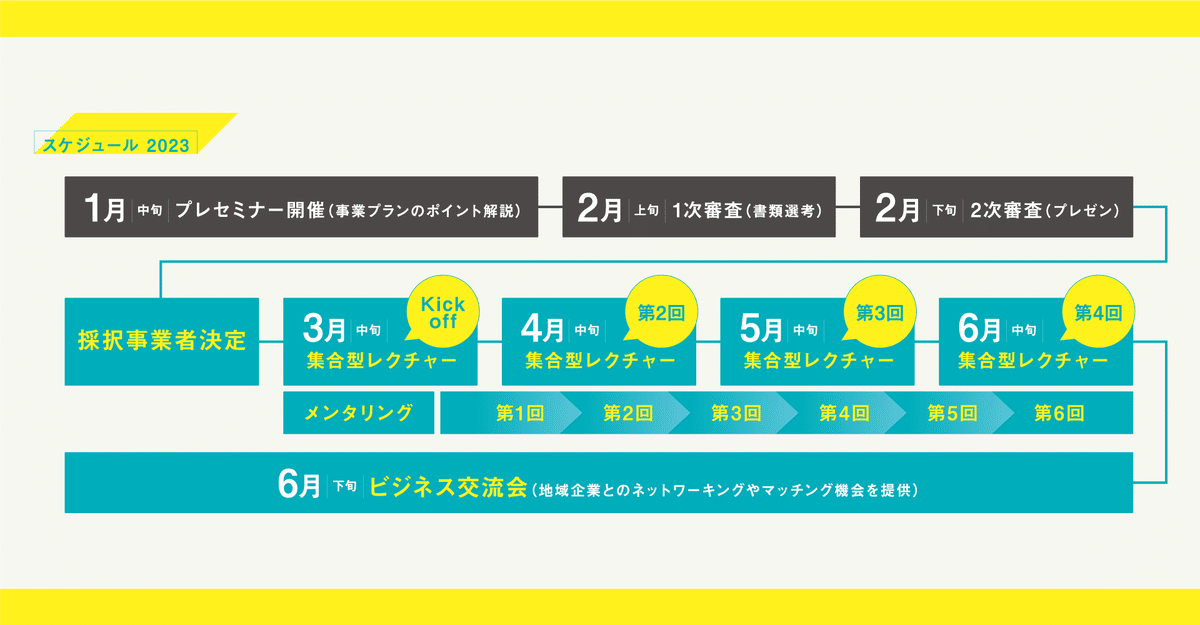

4ヶ月間で、4回の集合型プログラムと、専属のメンターによる継続的なメンタリングを通じて事業の磨き上げやさらなるブラッシュアップに伴走します。

なかでも、「銀行員の地域におけるネットワークを活かしたマッチング」は銀行が主催するプログラムならではの特徴だと考えています。

秋田銀行1,200名のネットワークが、幅広い事業連携を可能に

——「銀行員のネットワークを活かす」とは、具体的にどういうことでしょうか?

秋田銀行にはおよそ1,200名の行員がいますが、本店に加え、県内を中心に90を超える営業店に在籍しています。

そのため営業店ごとに、行員は地域企業との関係性を持っています。取引先の企業はもちろん、過去の取引先などを含めれば、相当数に上ります。

このネットワークを活かせば、有効なビジネスマッチングが可能になると考えました。

——秋田県内の法人数が1万5,000ほどですから、1,200名のネットワークを活用できれば、県内企業の大部分とのマッチングが可能になりそうですね。実際に今回のプログラムでは、どのようにマッチングを進めていったのでしょうか。

今回のプログラムでは、「起業・創業部門」で3事業者、「第二創業部門」で1事業者を採択しました。

まずは、採択事業者が拠点を置くエリアに応じて、担当する営業店に掛け合い、事業に伴走する行員を募ります。今回は、20人ほどの行員が事業に伴走しました。

その後は、主にオンラインでメンタリングに参加してもらい、「こういうターゲットの方にヒアリングをしたい」「製品開発にあたってこういう技術を持つパートナーを探している」「販路拡大に向けてこんな企業と連携したい」「広報の強化のために、テレビ局や新聞社などのメディアに営業したい」など、それぞれの事業ステージに合わせて有効な連携先や顧客になり得る事業者を、マッチングしていきました。

——実際にやってみて、営業店の行員の皆さんのリアクションはどうでしたか?

正直なところ、まだまだ改善の余地があると思います。

というのも、今回のプログラムが対象としている「0→1」の事業化プロセスと、日ごろ営業店で担当する「1→10」のプロセスでは、考え方がまったく異なります。

本来であれば、起業家に対して「当行のお客さまにこういう会社があるので、一緒に事業の検証ができるかもしれませんよ」などと、行員が積極的にネットワーキングを提案していける体制が理想だったのですが、初回ということもあり、そこまで踏み込んだ連携が実現しきれなかった部分もありました。

この点は私たちの想定やフォローが甘かった部分だと感じています。

——営業店だと、0から事業を組み立てる経験はあまりないものでしょうか?

私自身も、現在の地域価値共創部に異動するまで9年間営業店にいましたが、銀行に相談に来る人の多くは、すでに事業を固めています。そうして、出来上がった事業の計画に対して、数字などの根拠を見ながら融資などの判断をしていくわけですが、事業が固まっていない状態から一緒にブラッシュアップしていくというケースはほとんどありません。

経験がない中で、いきなり事業化前の検証の話をされても、ネットワークをどのように活用すればいいのか、戸惑ったと思います。

ですから今後に向けて、行員に0→1への理解を深めてもらうのと同時に、プログラムを通じて、行員がネットワークを活かせる水準まで事業ステージを進めていく支援が必要だと感じています。

製品のピボット、メディア露出の拡大など、多方面で成果

——改めて、4ヶ月間のプログラムを通じての、成果を教えてください

今回は皆さんの事業ステージが異なっていたので、それぞれの参加者が求めるサポートはさまざまでした。

たとえば第二創業部門に採択した武藤元貴(むとう・げんき)さん(有限会社武藤工芸鋳物)は当初、「点字レザーバンド」の開発のためにプログラムに参加されました。これは、建物の手すりやバス、電車などに巻くだけで、安価・手軽に点字表示を可能にするプロダクトです。

しかしメンタリングなどを通じて、「点字利用者だけを対象にしてしまうと市場が小さくなり過ぎる」という気づきから、プロダクトを変更。現在は「靴の履き間違い防止タグ」などに大きく形を変えて、一定のスケーラビリティある事業を開発しています。

また川又伸文(かわまた・のぶふみ)さん(株式会社soopoint)は、十和田湖や八幡平エリアで、カヤックやSUPといったアクティビティを提供し、体験型観光の拠点づくりを目指してプログラムに参加されました。川又さんの場合は、toCの事業だったので、地域の新聞社やテレビ局などメディアとつなげていくような動きが主になりました。

実際、多くのメディア掲載が実現し、事業を加速させることができました。さらにはプログラム終了後も、秋田銀行から融資を実行するなど、単発ではなく、継続的に事業成長をサポートしています。

三浦さん「起業はセンスがいい人がやるものだと思っていた」

——さて、今回プログラムの設計から運営まで、私たちGOBと秋田銀行とでタッグを組んで進めてきたわけですが、社外のパートナーとの協働も初めての試みだったかと思います。そのあたり、実際にやってみて率直な意見など教えてください。

秋田銀行として社外のパートナーとこういったプログラムを開催するのは初めての取り組みでしたが、そもそも私自身も事業立ち上げについてまったくの未経験だったので、新しいことばかりでした。

特に、「事業には型がある」という考え方は、私にとって斬新でした。

私は、起業はセンスがいい人がやるものだと思っていたんです。アイデアがひらめいた人とか、どちらかというとギャンブルに勝った人のようなイメージだったので、GOBさんの考え方に触れられたのは目からウロコでしたね。

——その型は実際に秋田のような地方においても通用する考え方だと思いますか?

はい。秋田においても同じように当てはまる考え方だと感じます。

——一方で、ロジカルに型にはめすぎると、起業家が本来持っている感性が発揮されなくなってしまうので、その辺りは注意が必要ですよね。プログラムを担当したGOBメンバーからは「三浦さんたちが地域の起業家との橋渡しの役割を担ってくれた」という話も聞いたので、GOBの持つ型と三浦さんたちの秋田における肌感がバランスよく発揮できたのが、よかったのかもしれませんね。

「起業家がつまずくポイントを皆でサポートしないと」

——さて、最後に秋田での起業についてです。秋田県は、開業率が低いですが、今回プログラムを主催した三浦さんの目から見て、その辺りの原因や突破口について考えがあれば教えてください。

先ほども一部触れましたが、そもそも秋田県内で、事業化までを支援する枠組みが薄いと感じています。

人口が減少し、市場がますます小さくなっている秋田県は、常識的に考えれば起業には不利な環境かもしれません。リスクも伴います。だからこそ、事業を作る0の部分から起業家と一体となって取り組んでいく必要があると思っていますし、起業家がつまずくポイントを皆でサポートしないとやはりチャレンジャーは増えないと強く感じます。

——そういう意味でも、秋田銀行のネットワークを活かしたマッチングは秋田の企業にとって有効なサポートになりそうですね。改めて今後の取り組みでの改善点や今考えている仕掛けがあれば、教えてください。

理想を言えば、事業についてある程度確度の高い仮説を持っている人たちがプログラムに参加してくれたら、事業化の伴走やネットワーキングも非常にスムーズだと思います。

しかし現実問題として、アイデアを考えた後に、事業仮説を構築して検証するという考え方自体が、秋田ではまだまだ浸透していません。ですから私たちとしては、起業家を「発掘」するのではなく、「創出」するといった意識を持たなければいけないと考えています。

今後もおそらく、仮説検証前の段階にある人たちの参加が多いのだろうと思いますが、一方で先ほども話した通り、事業が一定のステージまで進まないと銀行のネットワーキングを活用しにくいのも課題として見えてきました。ですから、まずはプログラムを通じて、アイデア段階にある人たちの仮説検証をサポートし、実際にネットワーキングできるレベルに引き上げるような伴走体制を現在検討しています。

今回のように、4ヶ月という短期間ではなかなかそれは実現が難しいため、より長いスパンでサポートを提供するか、アウトプットの仕方を変えていく必要があると思っています。