鶴を七羽描く

その絵には七羽の鶴が描かれていた。二羽でも四羽でもなく、七羽。一枚の絵のなかに鶴が七羽とはまったくどうかしている。さすがに多すぎはしないか。

そもそも、その絵はヨコに長いカンバスではなく、タテに長い一幅の軸に描かれているのだ。ふつうの人間が、だいたいそんなタテに細長いスペースに鶴を七羽も描こうなどと思うだろうか。描いた人物はよほどの“変人”にちがいない。

この「群鶴図」と呼ばれる絵の作者は、江戸時代の画家 伊藤若冲。

隊列をなした鶴たちがパズルのように組み合わさって、じつに見事に一幅の掛け軸のなかに収まっている。そして七つの首はまるで草花の蔓のように絶妙なバランスをもってしなっている。この構図の妙こそが、まさに「群鶴図」のツボであるのは言うまでもない。仮に、ヨコ長のカンバスに七羽の鶴が描かれていたとして、こんなふうに思わず足をとめて見入ってしまうような絵になっていたかは怪しいところだ。

じっさい、このタテ位置の細長いスペースにはたして何羽の鶴を描きこむことができるか、そんなことを思って若冲はこの作品に向かったのではないか。そこには、「俺様の腕前を見せてやろう」というアクロバティックな気構えも透けてみえる。

けれど、物事にはいろいろな見方がある。だからぼくはこんなふうに想像してみたいのだ。

ある日、いつものように若冲は写生しようと筆と帳面をたずさえて鶴たちがいる場所にやってきた。「おい、きょうもあの変人が来てるぞ。ちょっと困らせてやろうぜ」。おそらくそんなことを囁きながら、鶴たちはいっせいに若冲のもとに集まってくる

一、二、三…… 数えれば目の前には鶴がなんと七羽もいる。目の前に鶴が七羽だ。一羽の鶴をじっくり描こうとかんがえていた若冲は弱りはててしまった。

その様子をみたリーダー格の鶴が仲間になにごとか合図すると、七羽の鶴たちは見事なフォーメーションを組んでまるで七羽で一羽のような華麗なポーズを決めてみせたのだ。

驚いたのは若冲である。「こいつを軸に描いたら最高に面白いじゃないか!」

大よろこびで若冲はその一群の鶴たちをすばやく、たしかな技量をもって写し取る。こうして生まれたのがこの「群鶴図」である。丸い胸をそらせてどこか誇らしげにみえるのは、きっとそんな出来事があったからだろう。

七つくび蔓のごとくにしならせつ群れなす鶴の胸の白さよ

* *

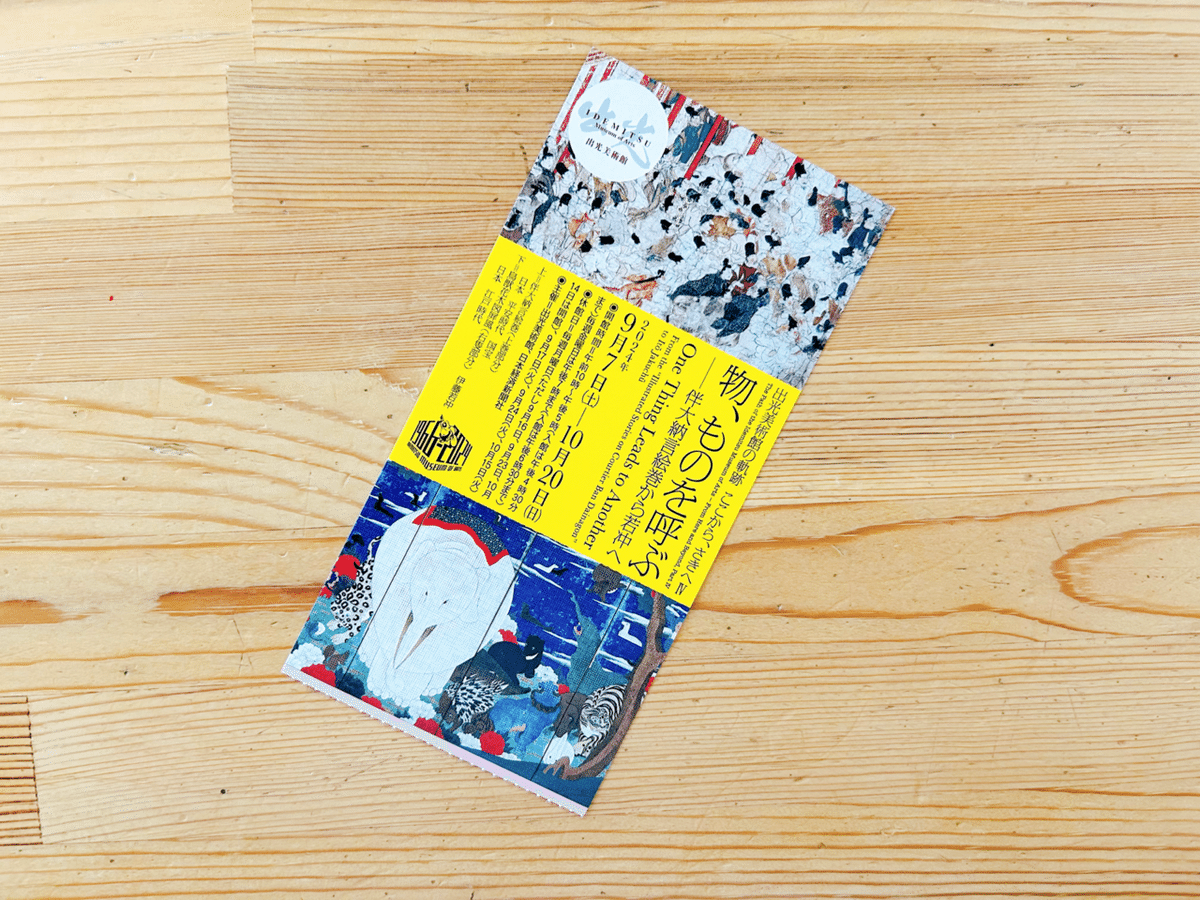

この絵は、いま日比谷の出光美術館で開催中の「物、ものを呼ぶ~伴大納言絵巻から若冲へ」でみた。

その出光美術館だが、ビルの建て替えにともなってこの12月をもってしばらく休館となるとのこと。東洋美術中心で自分にはあまり縁のなかった美術館だが、かつてサム・フランシスやムンクの展覧会も開催していたとは知らなかった。

そして美術館のあるフロアからの皇居と濠が織りなす眺望のすばらしさは、それじたい一幅の絵のようで一見の価値がある。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?