超本気解釈!オーケンの「香菜、頭を良くしてあげよう」

大槻ケンヂ(オーケン)の「香菜、頭を良くしてあげよう」を、これまでに何度も聴いた。心をざわつかせる歌だ。

最近久々に聴いて、色々と考えた。せっかくなので書き綴りたい。

書いているうちに結構な長文になった。一度聴いてから読むことをおすすめする。

歌のあらすじはざっと次の通り。

「僕」は、「自分は馬鹿で犬以下だ」と笑って自嘲する「香菜」のそばにいる。(二人は恋人どうしなのかもしれない。)そして、「僕」は「香菜」に「泣ける本」や「カルトな映画」を教えてあげようとする。いつか恋には終わりが来るけれど。ひとりででも、生きていけるように…。

●タイトルの意味(「頭をよくしてあげよう」とはどういうことか)

「私ってバカなの、犬以下なのとほほ笑む」香菜に、「僕」は「本当にバカだ」と思う。

しかし、「僕」は決して香菜自身の能力が劣っていると嘲っているのではないと思う。その理由を説明したい。

香菜は、何かつらい経験をしたのだろう。つらすぎて、諦めの境地にまで達しているから、そんな言葉を吐きつつ「ほほ笑む」のだろう。具体的に、つらいこととは何か?恐らく、香菜が生きる社会の中で、「人より劣っている」と、人から評価をくだされたり、自分がそう感じて、苦しんでいるのだろう。

しかし、「自分のことをバカだと思う」のは、世間の価値基準から生じるものだ。それに振り回されて、悲しい諦めの境地に至っている女の子を、「僕」は愛そうとしている。

「つまらない世間の価値基準のものさしなんか、捨てていいんだ。自分のことをバカだなんて言わなくて良いんだ。そう思っちゃうこと自体バカだ。もっとほかの素敵なものさしがあるんだ。素敵なものさしを使ってみれば、君って結構素敵なんだよ!それを、僕に教えてくれたのが、本当に素敵な映画や音楽や本で…そうだ!君にもそういったものを教えてあげよう!つまらない世間に惑わされちゃうっていう意味でバカな君の頭を僕が良くしてあげよう!君が素敵なものさしで自分を信じることができるようになるために!生きることにおびえる必要なんてないんだよ!」

…こんな風に伝えたくて、カルト映画や泣ける本を勧めるのだろう。

…書きながら、泣きたくなってきた。超優しい。オタクの筆者にはよくわかる。そして、なんて遠回りなんだろう。

(ちなみにだが、このメッセージは、「僕」から香菜へのメッセージであると同時に、「オーケン」から「聴き手」へのメッセージでもあるのではないかな…という勝手な妄想もする)

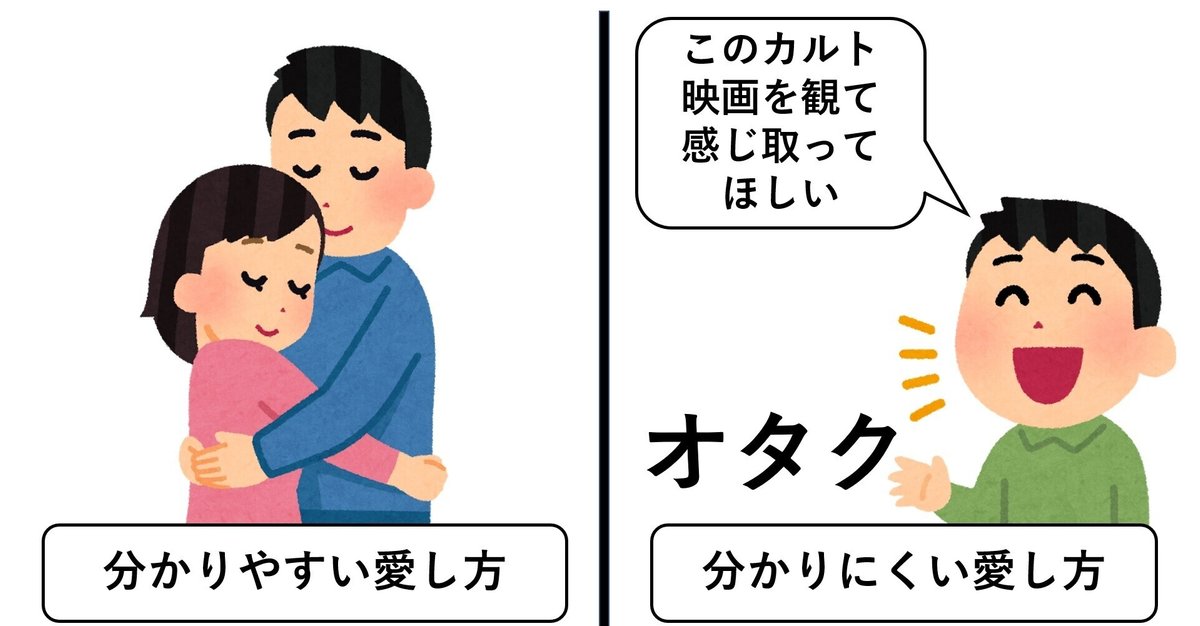

●「僕」の愛し方は、伝わりにくい。

カルト映画や本を勧めることは、世間的には「わかりづらい愛情」だとと思う。

例えば、歌詞序盤に「抱きしめてあげる以外には何か君を愛すすべはないものか」とある。

「①抱きしめてあげる」と、「②抱きしめてあげる以外」が、対比的に描かれてそうだ。

「①抱きしめてあげる」のはわかりやすい方法だ。

それと似たようなやり方はなんだろうか。優しいわかりやすい励ましの言葉をかけてあげるとか、風邪をひいたときに卵がゆを作ってあげるとか。(う~む、ちょっとベタすぎるかな…?)

続いて②を考えよう。

「抱きしめてあげる」以外の「愛すすべ」として、思いついたのが。「泣ける本やカルトな映画を教えてあげる」ことなのだ。

「落ち込んでいるときに、カルト映画を見せられた、なんなん?(by香菜)」となる可能性が少なからずある。実際、カルト映画を見ている途中で、香菜は寝てるじゃないか。

もちろん②のやり方に、大きな愛を感じるタイプの人種もいるけどさ。(筆者もたぶんそのタイプの人間だ。それ故に「僕」の側に過剰に感情移入する)

それでも「僕」が香菜にサブカルを勧めるのは。やはり「僕」自身がサブカルに救済されたからだろう。

では、何故サブカルが救いになるのか。次章で考えたい。

●なぜ、サブカルチャーが救いになるのか

サブカルチャーは、名の通り「サブ」のカルチャーである。

この対極が「メインカルチャー」だ。

メインカルチャーというのは、大勢の人を楽しませ、つらく厳しい現実から忘れさせてくれる力を持つだろう。

なお、それぞれの「カルチャー」は、現実に疲れた人がバタりと倒れこんだ先に、地面に墜落する(=絶望しきってしまう)前にその身を受け止めてくれる、網性のハンモックの機能を持つとイメージする。

メインカルチャーのハンモックの網はとても大きく、多くの人を受け止めてくれるだろう。しかしながら、その「網の目」は実はそんなに細かくないということも、少なくないのではないかという気がしてならない。「多くの人を救うメインカルチャー」では、救われない人もそれなりにいると思うのだ。

多くの人に訴えかけるものは、より抽象度も高く、いわゆる「まっとうな理屈で紡がれた倫理観」的なのではないかと思う。

しかし、「まっとうな理屈をまっとうな表現によって受け止めるのが、何らかの理由で難しくなっている人がいる」のではないだろうか。そうした人間は、別種の表現を必要としているのではないか。そうした人間を救う小さくて網の目の細かい美しいハンモックこそが、サブカルチャーだと、筆者は空想する。

例えばの話だが。こじらせた一見めちゃめちゃな展開や、こじらせたキャラクターが、めちゃめちゃな理屈付けをして彼らなりの美しい倫理観(=価値基準のものさし)をどうにか作り上げていく。

その不器用さこそが、本当に生身の人間の生きづらさを通したメッセージや表現こそが。本当に心を動かして、人を救うことがあるのではないだろうか。

(滝本竜彦の「NHKにようこそ!」や、本谷有希子の「乱暴と待機」などなどの。割とめちゃめちゃな理屈付けの、不器用なエンディングを。筆者は愛してやまない)

そうしたサブカルの物語に救われた「僕」が、香菜の救済を願ったのだと空想する。

●「僕」は「香菜」を救いたいと思い、同時に救われたいのかも…

「僕」の愛情は、非常にエゴイスティックである可能性に言及したい。

「僕」が(恐らくは僕自身が好きな)カルト映画や泣ける本を勧めようとするのには、少なからず自己承認欲求がからんでいると考えるからだ。

オタクは、何かにはまり込んだ時、それを愛して信じて、もはや自分のアイデンティティのようになってしまうことがあると思う。

「エヴァを愛していることこそ、自分らしさだ」

「自分が好きなものを愛してくれたら、自分が認められたみたいで嬉しい」

「できれば、自分の好きな子に、自分の好きなものを分かってほしい」

「あの子もエヴァが好きだと言ってくれたら。自分のことを見てくれた、認められたようでうれしい。シンジ君の気持ちをわかってくれるなら、自分の気持ちもわかってくれるに違いない…」

…こうした感情に、一度もなったことのないオタクなんてそういるだろうか。

つまり、「僕」は香菜を幸せにしようとしつつ、その手法としての映画紹介で、自らを癒したがっているとも考えられるのだ。言い換えると、香菜を救いたいという「やさしさ」と、香菜に認められて救われたいという「エゴ」が同居しているかもと感じるのだ。

だって、香菜がカルト映画の最中に眠り込んでも、まだサブカルチャーを勧めつづけようとしているのだ。

(しかし、カルト映画が香菜には向いていないから、次は「図書館の泣ける本を選んであげよう」としているとしたら。すごいキュンとする。

「あんな素晴らしいカルト映画の途中で寝ちゃうなんて!君にはオタクになる才能がないのか!(オタクとしての才能がないという意味で…)馬鹿だなあ…。」という面倒くさいオタクの感覚に浸ったあとで、「でもやっぱり、最初はディープなカルト映画よりは初心者向けの、泣ける本とかのほうが、サブカル導入としてよいのか…?」とか、ちょっと考えたのかもしれない。

その場合、彼なりに香菜ちゃんの側に立とうと四苦八苦しているようだ。ああ、不器用な思いやりだ。思いつくことと言ったら、サブカルチャーを生かしたやり方ばっかりなんだから…!!そうだとしたら、香菜ちゃんに、そうした優しさが伝わってるのかな…?…伝わってなさそ~)

とはいえ、人間関係がギブアンドテイクのエゴで成り立っているのは、至極当たり前の話。

「僕」に感情移入しすぎてしまう筆者だが、「僕」は完全なる無欲の善人ではないと意識の片隅にとどめておきたいのだ。同じオタクとして。(無欲な善人のふりをしたオナニー野郎ほど、タチの悪い存在はないのだから。)

●サブカル野郎が客観性を失う理由

それにしても、なぜ我々オタクは、「僕」のように、客観性を失ってしまう傾向にあるのだろうか。

少々仮説を考えてみたい。

(キリスト教では、「神の前ではみな平等」みたいな言葉があるらしいけども)筆者は、尊い作品の前では、皆平等というか、変に自信がついちゃうのだ。

その結果として、次のような思考回路に陥ることもあるように思う。

・芥川の文章(=神的存在)に比べたら大抵の物書きはひよっ子だ。

・神的存在があることによって、自らの布教のために行う恥は許される。

(恥なんて、芥川の文章の素晴らしさの前では大したことではない。)

・神的存在を知ることによって、きっとみんな救われる。

…書きながら恥ずかしくなってきた。

しかし、私のような芥川狂信者とは違って、必ずしも芥川の文章が響かないタイプの人間もいるのだ。

(高校時代、本にほぼ興味のない友人に本をしばらく勧め続けたときはマジであったな…。恥ずかしい…)

●「僕」と「香菜」は高確率で別れちゃいそう

香菜は、残念ながら、「僕」の期待するディープなオタクになる素質はあまりないだろう。

何せ、カルト映画を見ている最中に寝てしまうんだから。少なくとも、物語中に「僕」の勧めるものにはまり込んでいるような描写は一切ない。

仮に「愛情の示し方」を「精神安定剤」、「僕」を「医者」、香菜を「患者」と例えるとしたなら。

「僕」はたいそう心の優しい医者だ。香菜に対して一生懸命によくきく精神安定剤(=サブカル)を提供しようとする。しかし、その薬が香菜には効いていないのだ。

とはいえ、患者は医者の親身になってくれる優しさ自体にはそれなりに感謝している。

この関係性の今後を考えたとき。大層切ない。

正直、別れてしまいそうな気がする。続けて書く、2つのケースが想像できる。

◆(ケース1:医者の提供する薬が患者に効いたとき)

【香菜の独白】

「いろいろ映画とか音楽とか本とか教えてくれてさ。なんでこんな妙な作品ばっかり勧めてくるんだろう、だるいなって思ってたんだけど。ずっと見てると、その…「わかる」ようになってきた気がしてさ。すごく優しい作品だな…って。ボロボロ泣いて、いっぱい見て、元気が出てきて。もう大丈夫だな、って一人でも生きていけそうだなって思えたんだよね。うん、私完全に回復した。本当に感謝している。でも、元気になったから、本当に自分勝手なのはわかってるんだけど。やっぱり別れたいなって…」

このように、薬(サブカル)が効いたことに感謝しつつも、去りそうな予感がしてしまうのだ。医者によって回復した患者が医者のもとを去るように…。

◆(ケース2:医者の提供する薬が患者に効かなかったとき)

【香菜の独白】

「だって、なんか病んでいる私に意味の分からない本とか、変にエログロで難解な映画を無理に見せてくるし。眠くて眠くて。でも、やさしさでやってくれてるっぽかったんだよね。そういうのはうれしかったんだけど。なんか、そういう思い込み?みたいなのが疲れてきちゃって。ってか、なんか合わないな~って思って。もういいかな。新しく、もっとわかりやすく優しくしてくれる人のほうが好きになっちゃって。最近始めたバイト先の先輩が、いい人で…」

このように、そもそもサブカルチャーという薬が効かなかったら、別の薬を求めて別の医者のもとに向かっちゃう可能性は高いのではないだろうか…。

●「僕」と「香菜」が関係を続けるには?

さて、二人は現状別れの気配がしている状況であるが。どうすれば、別れずにやっていけるのかを考えてみたい。

筆者は、次の①②の関係性を両方併せ持つことがポイントなのではないかと考える。

①世間の価値観に振り回されて「私ってバカで犬以下なの」と笑う「香菜」の子供じみた部分を。「僕」が大人っぽく「大丈夫なんだよ」と受け止めてあげる。

②「サブカルチャー好きで、相手に向いてない不器用な愛し方ばかりする」という「僕」の子供じみた部分を。「香菜」が大人っぽくおおらかに認めてあげる。

①と②で、大人と子供の関係性が逆転する。

完璧な人間など、どこにもいない。片方が、完璧な大人で完璧な子供だとしたら。恋人である必要があるのだろうか。それは親子関係だ。

大人な側面も子供な側面も併せ持つ未熟な二人だからこそ。弱い部分を支えあいながら生きていけるのではないだろうか。

基本的にはタイプの違う、「僕」と香菜の幸福をどうしても願ってしまう。

(余談だが。筆者の学生時代からの友人が、マーベルオタクの男と婚約した。しかし、友人はオタクが基本的には嫌いだというタイプで、趣味も一切合わないと言っていた。それなのに婚約した最大の理由は、どうやら優しい人だったからみたいだ。だから、無理してでもマーベル映画を見てたみたいで、最近では少しずつはまり始めたみたいだ。とても感慨深い)

●「作品 VS 作品の鑑賞者」という読み替え

ここまでとは、少々別の角度から考えてみたい。

この歌詞を、「僕」と香菜という人間対人間(「サブカル紹介者 VS 紹介される側」)の恋物語とするのではなく。

「創作された作品」と「作品の鑑賞者」の関係性の恋物語と考えてもよいかもしれない。

歌詞の世界観を、現実に起きうる光景に置き換えてみよう。

例えば、次のような光景をイメージする。

「仕事で、不条理なことで上司に怒られてしまった。もう何もかもが嫌になった。本当に自分はダメで馬鹿なやつで、生きているのがつらいって気持ちでいっぱいだ。

そんな時に、偶然金曜ロードショーで「マッドマックス 怒りのデスロード」を見てさ。狂ったいかれたやつにも勝つための方法は、模索したらあるのかもしれないしさ…。俺は馬鹿じゃないし、自分自身を信じてやらなきゃだめだなって思えたっていうか…。

なんか、作者もきっとそういうことを考えて作ってくれたんだろうなって感じるし…。もう本当に好きって感じ…。宇多丸や高橋ヨシキや町山智弘の解説も死ぬほど聞きまくっていろいろ考えたし…で、そんなことをしているうちに、俺、元気になったんだ!

でも、十回も見たらさすがにちょっと飽きてきたかもしれないかな。もう十分わかったよって感じっていうか。もう見なくても大丈夫なんだ。映画作品への恋は冷めてしまったかもしれないけど。超感謝してるよ。俺、生きていけるよ!」

優れた創作物は人を夢中にさせる。それは恋に似ているかもしれない。

しかし、救われ切った人は、そこからいずれ去るのだ。

◆余談:私の、「香菜、頭を~」体験◆

私も、気恥ずかしいのだが「僕」の行動に相当覚えがある。

例えば、落ち込んで病んでいた女友達に、自分が「救いになりうるだろう」と考えた曲をたくさん教えた。

例えば、それは次のような曲だ。

・Coccoの「Rainning」

・神聖かまってちゃんの「死にたい季節」

・ミドリカワ書房の「頑張るな」

・倉橋ヨエコの「今日も雨」

・フラワーカンパニーズの「吐きたくなるほど愛されたい」

・キリンジの「Drifter」

・森田童子の「僕たちの失敗」

ラインでそれぞれの曲のURLを送った。友人と長電話してから30分くらい後に送った。送らねば、送りたい!と思った。使命感のようなものに駆られていたのだろう。「こうした曲を聴くことによって、つまらない世の中で、私は救われてきたのだから。あなたも救われてほしい」という気持ちは、確実にあった。

送った後に、「暇で暇で発狂するしかないと感じたとき、よければ聞いてほしい。おすすめだから」みたいなことも送った。(その友人は、あまりこうした曲を聴くタイプではない。)

今思い返せば、曲を選びながら、ラインで送りながら、「香菜!君の頭、僕が良くしてあげよう!」というサビの盛り上がりが、当時の私にあったのではなかったか。思い出すだに恥ずかしい。

(…とはいえ、しばらくたってのちにその友人とカラオケに行ったときに。倉橋ヨエコとミドリカワ書房を歌っていた。気づかいかもしれないが。薦めたことを後悔していた分、内心嬉しかった)

ちなみに。もし、自分が歌詞の「僕」で、香菜に映画を教えてあげるとしたら。

・フェリーニの「道」

・ブレイク・エドワーズの「ティファニーで朝食を」

・ジョン・シュレシンジャーの「真夜中のカーボーイ」

・ハル・アシュビーの「ハロルドとモード」

・黒澤明の「どん底」

「人生、どん底のときもあるかもしれないけど。理想と現実が違いすぎて夢が信じられなくなってしまうかもしれないけど。意外と、どん底でも素敵な人たちとの出会いがあったり、どん底の場所で不思議に豊かな生活があるかもしれないし。新たに素敵なものを信じようとし始めるからさ…!生きている限り、そういった可能性はあるんだから、そういう素敵なことがあなたに合ってほしいと、少なくとも私は願ってるんだからさ…。その悲観はいつか終わりがくるから大丈夫なんだって…!」ということを婉曲的に伝えるために必要な映画なんだと、私は思った。

このメッセージを分かりやすく伝えようとしたとき、「終わらないトンネルはないから大丈夫だよ」とかになるのではないかと思った。ああ、本当にわかりやすいもんだな。この言葉なら、十秒以内に言えてしまう。映画を何本も無理やり見せて、しかもそこから解釈を考えさせるなんてのより、大層時短だ。

しかし、そんな分かりやすい言葉だけでは救われないときというのが、人生にはあるのだと思う。

「トンネルの向こうには必ず光が~」なんて言葉に、「そんな言葉が信じられそうにない!!!もう無理!!!ってか、そんなことをいう根拠って何なん?」ってなるのだろう。

しかし、何度も繰り返すようだが。

本当に美しい映画や小説や音楽には、希望を信じさせてくれる力がある。

それ故に、オタクの筆者には、それを紹介する人のやさしさがひどく心に染みる。

…とはいえ、こうした「サブカルによる救い」には、あまり向いていない人がいるかもしれない、という、しごく当然の苦い現実もしっかり理解しつつ。相手の立場もしっかり考えながら優しくしあって生きていくべきなのだろうね。

(ちなみに。なぜ、あえてオーケンの曲について、こんな文章を書いたのかというと。筆者が二十代後半になって、オタクでイタイ言動をしては後悔してきた自分自身の不思議さを、痛いほど客観視できるようになりつつあるからだ。中学~二十代前半の頃は、逆立ちしたって、こんな文章を書くことなんてできなかった)

(追記)

もう一つ、書こうと思った理由があったのだった。

そもそも何故、この作品の解釈をガチで頑張ったかというと。

歌詞の、男が女の子に対して、「香菜、頭を良くしてあげよう」と押し付ける描写が。「男の側から女の側に対する押し付けで、気持ち悪いのではないか?」と知人に言われたからだ。

私は、「性別…の以前に。(物語の主人公も、筆者も)「オタク」だという視点から、主人公の気持ちが分かる気がする」と思った。

だからこそ、「一人の不器用で誠実なオタクの物語」という文脈で、本気で読み解いてみようと思ったのだ。

(さらに追記)

久々に読み返して思ったことだが、

「超キモくて」という風に、画像で書いているのは、筆者自身の自戒をこめてのもので。自らの振る舞いを思い返して恥ずかしくなっていて、つい言葉が強くなってしまっているだけなので…