【後編】CPO/CSOインタビュー ギフトにまつわる行動の在り方を変え、世界を変える。取締役CPOが語る、ギフトモールが描く未来と成長戦略

こんにちは。株式会社ギフトモール採用広報担当です。

公式noteでは株式会社ギフトモールで働く人々や事業、文化にまつわる様々なコンテンツを配信しています。今回はCPO/CSO川崎のインタビューをご紹介します。

前編ではギフトモール社をCEO藤田と創立した経緯、描いているビジョンを中心にご紹介しました。

後編では、プロダクト作りで大切にしてきた視点、ギフトモールが描く未来の実現に向けたチームの在り方、ギフトモールが社員へ提供できる価値についてお届けします。

川崎 賞

ギフトモール 取締役CPO/CSO

プロダクト作りで大切にしてきた3つの山の登り方と4つの視点

−ここまで川崎さんはプロダクトの責任者としてギフトモールの成長を牽引してきました。実際、ギフトモールグループ(LUCHE GROUP)が運営する関連サービスの月間訪問者数は3,000万人と大きく成長を遂げています。プロダクトが成長している背景には、どのような考え方があるのでしょうか。

川崎:プロダクト開発において大切にしていることは色々ありますが、基本的な山の登り方は3つだと考えています。もちろん会社のコンディションやマーケットの状況、仲間のケーパビリティ等にもよるので、ここではカスタマー価値の提供という観点でお話します。

1つ目がカスタマーの不の解消。

カスタマーの抱える不満や不便さをアイディアによって解消します。

2つ目が行動における無駄の削減。

最たる例が時間の圧縮です。配車アプリで考えると、今まで道路に出て手を上げてタクシーを呼んでいたのが、ポチッと押すとだけでタクシーが来てくれるようになった。タクシーを捕まえる時間を削減しました。

3つ目がすばらしい体験。ここでしかできない感動体験です。

たとえばAirbnbは、これまでホテルにしか泊まることができなかった体験に、民泊という新しい体験をもたらしました。民泊では現地に住むホストと一緒に食事をすることもできます。これは今までにない、ここでしかできない体験です。

カスタマーの不の解消、行動における無駄の削減、すばらしい体験。

この3つのフェーズを登っていけるようにロードマップを描き、プロダクト作りをしています。

また経営者としてこれらのフェーズに加え、4つの視点も大切にしています。

1つ目は収益性です。

ボランティアではなく収益をスケールさせることを大切にしています。優秀な人材を連れてきてサービスを成長させるには投資が必要であり資金が必要です。だからこそしっかりと儲けを出す必要があります。

2つ目は継続的な成長です。

少し細かい話になりますが、毎年使い続けてくれるユーザー、ファンをどう作っていくのかを考えるようにしています。1年目は最初のユーザー獲得にお金がかかったとしても、2年目以降も使い続けてくれれば獲得コストは効率化されます。着実にファンが増え、なおかつファンが自ら情報発信してくれるような環境、プラットフォームを作ることができればどんどんその輪は広がり、継続的に成長することができます。

3つ目は技術的な面白さを追求することです。

昔ながらのアナログなサービスではなく、最新のテクノロジーを取り入れる。そうでないと、せっかくいいところまで行ったのに、新しい技術でガラリと状況が変わることが起こりうるからです。そういう意味で、最新のテクノロジーを使う方向に進めていく必要があります。

4つ目は社会的なインパクトです。

ある程度の収入があり、家族が幸せに暮らせている人は、次に何を求めるのか。社会をより良くしたいと思いますよね。あわよくば、自分たちの仕事が社会にどのようなインパクトを与えたのか、どう社会を変えたのか、変革を感じたいと思うようになるはずです。

きちんと収益が出て、継続的に事業が成長し、技術的に面白くて社会的なインパクトもある。そんな経営的な観点も頭の隅に入れてバランスをとりながらプロダクトの開発を進めています。

ディスカバリーエンジンから、ギフタイゼーションへ。新しいお祝いの形を作りたい

−ここまで緻密に設計しているからこそ、今があるのですね。実際にギフトモールではどのようにプロダクト開発を進めてきたのでしょうか。

川崎:ギフトモールでも前述の3つのフェーズをもとにステップを描き、プロダクト開発を進めてきました。

フェーズ1: ディスカバリーエンジン

フェーズ2: ギフト体験をよりリッチにするサービス

フェーズ3: ユーザーの体験をコンテンツ化し、トレンドを生み出すギフタイゼーションサービス

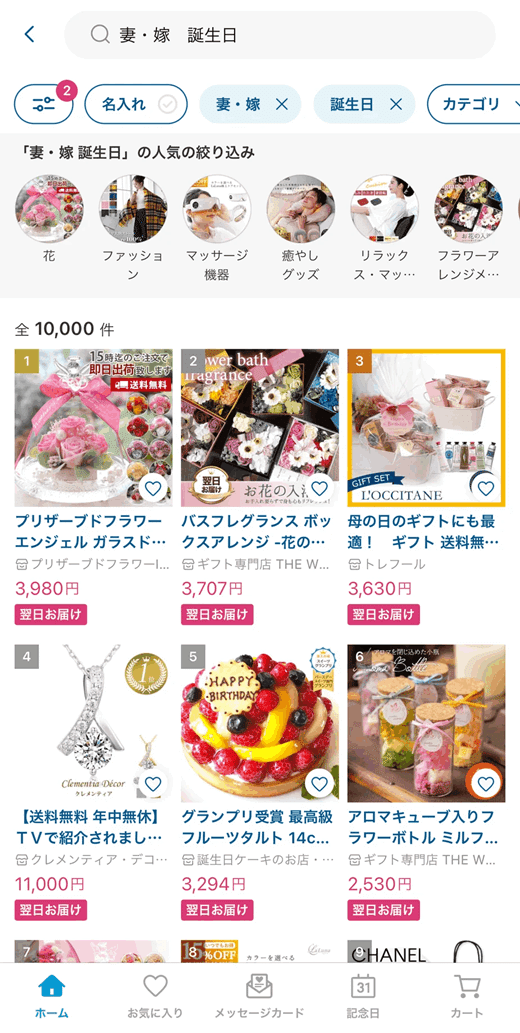

フェーズ1についてはギフトモールをはじめとする関連サービスに来ていただいている月間3,000万人の行動データを集め、プレゼントを見つけやすくするための検索エンジン、機能を作ってきました。データの磨き込みによってユーザーニーズを掴み、プレゼントが見つからない人に対して見つかる状況を作ってきています。ただこれは、あくまで「来てくれたユーザーが探しているギフトを見つけられる」というワンショットの体験です。

ぴったりのギフト探しを提案

フェーズ2では、この体験をよりリッチにしていきたいと考えています。その時に大事なのが、我々がユーザーに並走するという考え方です。例えば小学校3年生のクリスマスプレゼントを贈る際にギフトモールを使い、そこでユーザーとの接点が生まれました。来年は小学校4年生のプレゼントが必要になりますし、再来年は小学校5年生のプレゼントが必要です。そこで我々がクリスマスの数週間前に、「あなたと同じような家庭で、同じような予算感でプレゼントを検討している人は、こういうものを過去に送っています。」という情報を、ビッグデータをもとに送ります。さらに、「みんなが今年贈ろうとしているものはこれです」「あなたに良さそうな、我々が考えたプレゼントはこれです」「私たちが今回特別に用意しているプレゼントはこれです」とプレゼントのアイディアを提案します。

実際にギフトを買っていただいた後は、当日お祝いをするという行為が残っています。ここにも我々が入っていくことが大事だと考えています。当日のお祝いの仕方までを提案する。例えば近くのレストランやお家での過ごし方。そういったアイディアも含めて提案したいと考えています。

プロポーズのためのケーキやブーケも合わせて提案

そしてお祝いをした後は「今年はどうでしたか?」とレビューや感想を写真や動画でアップロードしてもらいます。そうすることでユーザーレビューがコンテンツとなり、他のユーザーの参考になるのはもちろん、「こんなお祝い、うちでもやってみたい」と口コミが広がります。こうしたギフト体験をリッチ化する動きをフェーズ2でしていきたいと考えています。

フェーズ3がギフタイゼーションです。ギフタイゼーションとはモノやコトをギフト化し、ギフトという体験をより強化する動きです。お祝いという動きにこちらから仕掛けを作っていくことをイメージしています。インフルエンサーを巻き込んで新しいお祝い文化を作ったり、流行りのプレゼントを生み出したり。新しいお祝いの形をみんなで作っていく世界を描いています。

ギフトモールが描く未来の実現に向け、必要なのは自律したチーム

−3つの山を登り、ギフタイゼーションという世界を実現するためのプロダクト作りには、何が必要だと考えていますか。

川崎:一番基本となるのは人材、チームです。現状、フェーズ1〜3のロードマップは描けていますし、向こう2〜3年で取り組むべきアクションプランは150個ほどあり、全てチケット化しています。これを1から順に全てやっていくのではなく、1年でやるにはどこを圧縮すればいいのか。いかに無駄なく最短コースで行きつけるかを日々考えています。そのためには現場を動かせる優秀な経験者を採用しながら、チームを拡大する必要があります。経験者はコツをわかっているので、通常だと3年かかる道のりを半年にショートカットできる可能性があります。

それでもせっかく作った機能が予想外に使われなかったり、サービスの満足度が低かったりと、いろいろな問題が出てきます。優れたチームであれば、試行錯誤をしながら乗り越えることができますが、それでも自分たちだけではどうしてもわからない、解けない問題に直面することもあります。こうした問題に対して、僕はメンターを入れるようにしています。

実際今年の2月には2名の方にメンターとしてジョインいただきました。Googleの方や、元メルカリの方など、僕やメンバーにはない能力やスキルを持った優秀な人材を連れてきて、力を借りるようにしています。彼らに教えを請いながら、ギフトモールが描く世界の実現に向けて加速していきたいと考えています。

−チームの拡大にあたっては具体的にどういった人材を求めていますか。どういう方に加わっていただければ、この世界の実現を加速できるのでしょうか。

川崎:いくつかポイントがありますが、1つめの大事なことは冒頭でもお話した、変化と成長を楽しめる人材です。変化が激しい時代に悲観的になるのではなく、機会と捉えてワクワクできる人材というのが前提にあります。

2つ目のポイントはカスタマーへの提供価値とビジネスとして収益をあげる、この二つに興味を持てることです。素敵なプロダクトを作ることは大事ですが、同時に儲かることに喜びを感じる、商人魂のある人材を求めています。そこの目線が合っていないと、みんなと足並みが揃わず、結果が出ないというケースが往往にしてあるからです。

3つ目は状況をきちんと把握しながら行動できる、自律した人材です。僕らが目指しているのは10年、20年という長期的な成長です。そこを目指すには、常に変化と向き合いながら自分たちが置かれた状況をきちんと把握できている必要があります。その上で、何が変わりどう成長できたのか、優先順位をどう調整するのか。自分たちのリズムだけではなく、マーケットのリズムや競合の台頭、色々な外部の動きに対して状況を把握できていなければなりません。これができていないと間違った方向に進んでしまい、コミュニケーションコストが上がってしまいます。常に状況を見ながら各自で判断し行動できる、自立した人材を求めています。

そして4つ目がオーナーシップです。自分の意思を持ち、自分で考えられる人材です。そもそもギフトモールはフルリモートワークなので、「何をしたらいいですか?」と誰かに支持されないと動けない人材が入ると、コミュニケーションコストが上がり、どこかにしわ寄せがきてしまいます。チームのみんなが状況を正しく理解した上で「あれをしますね」、「これをしますね」、「もっとこうしましょう」、「こっちに行くと効率下がるのでこっちに行きましょう」と各自が自分で考えながら行動できることが大事だと考えています。

プロダクト作りには「旬」がある。今が「旬」のギフトモールで、今しかできない経験を

−状況を見ながら中長期という時間軸で考え、自走できる人材が集まると本当に強い組織になると思いますが、今ギフトモールに参画するメリットはどこにあるのでしょうか。川崎さんが考えるギフトモールが社員に提供できる価値について聞かせてください。

川崎:プロダクト作りというのは、ある種の芸術作品に近いものがあります。みんなの趣味志向を掛け合わせて生み出すクリエイティブな活動です。GoogleやApple、メルカリもそうです。そこには初期のメンバーだけが経験した「今だから味わえるムーブメント」というのがあるように思います。3年後には「もうそういう感じじゃない」となっている可能性すらある「旬」があり、「旬だから面白い」というのがあるように思います。

そういう観点で、ギフトモールの現在のフェーズはまさに「旬」だと思っています。程よい事業規模で、厳選されたメンバーが集まり、プロダクトも成長しながらマーケットチャンスもしっかりある。そして変化も激しい。日本だけではなく本気でグローバル展開を狙って挑戦しています。

チームみんなで成長しながら取り組んでいるフェーズなので、数字を見ながら試行錯誤し、意思決定をしていくプロセスは本当に面白いものがあります。先日、アプリチームから「こんなに数字伸ばしたのは初めて」という言葉が出てきましたがまさに旬であり、今しかできない経験がある。この経験が一番の価値であり、この経験を共にする仲間と出会えることが一番の価値だと思います。

ですから、少しでも興味を持ってくださった方がいたら、是非話を聞きに来てください。そこで「この人たちと一緒に働きたい」と思ってもらえる部分が少しでもあるなら、是非検討してください。一緒にここで最高の経験をしましょう。

≪前編記事はこちらから↓↓↓≫

https://note.com/giftmallcorp/n/n02d59e02a33e

≪エンジニア積極採用中、ビジネス職も募集中です≫

https://open.talentio.com/r/1/c/careers.giftmall/homes/3958

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?