【総研トレンドセミナー:後編】3つの観点〜【DX】【Z世代】【ダイバーシティ】〜から紐解く、オンラインギフト市場の成長背景

こんにちは。株式会社ギフトモール採用広報担当です。

公式noteでは株式会社ギフトモールで働く人々や事業、文化にまつわる様々なコンテンツを配信しています。前回に引き続き、2021年に当社で発足した「オンラインギフト総研」が今年記者向けに発表したトレンドセミナーの内容をご紹介いたします。

日本におけるオンラインギフト市場は、年々大きな成長を遂げています。2022年に行った調査によると、ギフト購入場所の1位は総合ECサイト。これまでギフト選びの定番だった百貨店を抑え、初の首位となりました。

前回の記事、【オンライン化が進むギフト市場の現状と未来〜ユーザーが感じているギフト選びの「不」とは?〜】では、オンラインギフト市場の成長模様をお伝えしましたが、この背景には何があるのでしょうか?

我々が考えるのは【DX】【Z世代】【ダイバーシティ】の3つです。そこで本記事では、オンラインギフト総研が2022年12月に行ったギフト調査のデータをもとに、オンラインギフト市場成長の背景を、3つの観点から紐解いて小川所長に解説してもらいます。

前編はこちらから。

小川安英

Giftmall オンラインギフト総研 所長

DXによって進むギフト商材の多様化-【ソーシャルギフト】【パーソナライズ注文】【加工技術】

オンラインギフト市場の成長背景には、【DX】【Z世代】【ダイバーシティ】という3つの要素があると考えています。ここではテクノロジーの活用によって起こっている、ギフト市場のDXについてご紹介します。

具体的には【ソーシャルギフト】【パーソナライズ注文】【加工技術】の3点です。今、この3点によってギフト商材の多様化が進んでいます。

年々、利用が進むソーシャルギフト

ソーシャルギフトは住所を知らない相手にも、URLを送るだけでギフトを贈ることができるサービスです。内容は様々ですが、大きく2種類のものがあります。

1つは、有形商品をオンラインで送るサービスです。LINEやSNS、メールでギフトの受け取り画面のURLを送信し、相手が受け取り住所や日時の指定をするもの。もう1つは、コンビニエンスストアや店舗で商品と交換できるバーコード等、電子データを送信するものです。

昨今ではLINEのようなプラットフォーマーはもちろん、様々な企業が自社のECサイト機能としてソーシャルギフトを出しています。この時代ならではのギフトとして年々拡大しています。

20代が牽引するソーシャルギフト

ソーシャルギフトの利用経験者は14.2%、利用意向者は6割を超えています。世代別で見ると20代の20%以上に利用経験があります。若い世代ほど利用意向も高い傾向にあります。

ソーシャルギフトの市場規模は4年前の1580億円から3900億円まで拡大しており、今後も確実に成長していくマーケットだと考えています。

パーソナライズ注文による付加価値の高いギフト

DXにより、パーソナライズ注文も広がりを始めています。タオルやボールペン、タンブラーに名前やメッセージ、会社のロゴを刻印する付加価値の高いギフトが数多く誕生しています。フォントやラッピングも選びたりと、世界に一つだけのギフトが注文できるようになっています。

特徴的なのは、注文自体がスマホで完結できること。名入れの刻印をオーダーしても翌日には配送されるほど、スピーディーな注文が可能になってきています。誕生日はもちろん父の日や結婚、出産祝いなど様々なシーンで利用が広がっています。

パーソナライズ注文の利用経験率は15.2%。いずれ利用したいという利用意向も含めると約6割という結果に。パーソナライズに対応したサービスを提供する事業者が増えると、今後はさらに利用が広がっていくのではないでしょうか。

進化した加工技術が、パーソナライズを後押し

DXによって多様化を見せるギフト市場、3つ目のポイントが加工技術です。パーソナライズされた注文をオンラインで受注し、名入れから加工、梱包、発送とワンストップで提供する事業者が増えています。中には購入から最短で翌日到着を実現している店舗もあります。

ギフトモールの中でも、パーソナライズドギフトの対象商品点数・取扱高は、過去10年間で一貫して上昇傾向にあります。今まで手作業で行っていたものがデジタル化されたことで、現在は8万点を超える商品がパーソナライズドギフトとなっています。この流れは今後さらに加速していくように思います。

Z世代、特有のギフトコミュニケーション

ここまで、オンラインギフト市場の成長を支える3つの要素のうち1つ目の【DX】について解説しました。ここからは2つ目のポイントである【Z世代】について解説します。

まず我々の調査では調査母集団の関係上、20歳〜24歳の方々をZ世代と呼び、その他世代である25歳〜60歳と比較しました。その結果、Z世代は他世代と比べて年間のギフト購入回数がやや少なく、年間のギフト購入金額もやや少ないという結果が出ました。

しかしこのZ世代は、新しいギフトコミュニケーションを展開していることも調査から次第に明らかになってきました。

スマホネイティブ

Z世代の特徴として、生まれた頃からスマホが普及し、デジタル環境が整っているスマホネイティブという点が挙げられます。購入・情報収集・SNS発信、全てにおいて、他の世代と比較してデジタルを活用していることがわかります。

SNS上の交友関係

また、Z世代はSNS上だけで知っている友人にギフトを贈った経験のある人が13.7%に登ります。これは、他世代の7.7%と比較すると約2倍の差となっています。

実際にZ世代はSNS(Facebookを除く)との関わりが強く、他の世代はテレビやポータルサイトなどの情報をよく見ているという調査結果も出ています。

Giverマインド

またZ世代は他の世代と比べて、人付き合いやSDGsに対して積極的という調査結果も出ています。「全ての人が働きがいのある仕事に従事し、経済成長もできる社会の実現」「様々な立場(民族、ジェンダーなど)を平等に受け入れる社会の実現」「貧困や飢餓に悩む人々のいない社会の実現」、こういったものを重視する傾向にあります。

より良い社会の実現を目指す「Giverマインド」が強い世代と言えるのではないでしょうか。

また、ギフトを贈る頻度と生活の満足度の相関関係についても調査をしています。Z世代だけに切り出して比較をしてみたところ、顕著な相関関係が見られました。

横軸がギフトの購入頻度が多い順に、上位10%、20%と対象者を切り出しています。その方々を対象に、「今の生活に満足していますか?」というOECDの世界幸福度調査と同じ設問で1点から10点で回答してもらったのがこちらの調査です。

Z世代では、ギフトを贈る頻度の多い上位10%の幸福度は7.8点。逆に一番贈る頻度の低い層は5.9点と非常に強い相関が出ています。他世代と比較して、大切な人との繋がりと自分の幸福度が強い相関にあります。これはZ世代の特徴と言えます。

我々が運営しているギフトモールでも、Z世代は特有のギフト活用をしている様子が見て取れます。例えば、友人の「推し」の名入れギフトをプレゼントしたり、自分の「推し」を応援する意味を込めて推しの名前入りグラスを購入したりと、新しい贈り方のギフトが生まれてきています。

ギフト領域で広がるダイバーシティ

オンラインギフト市場の成長を支える3つの要素のうち【DX】【Z世代】について解説してきました。ここからは最後のポイント【ダイバーシティ】について解説します。

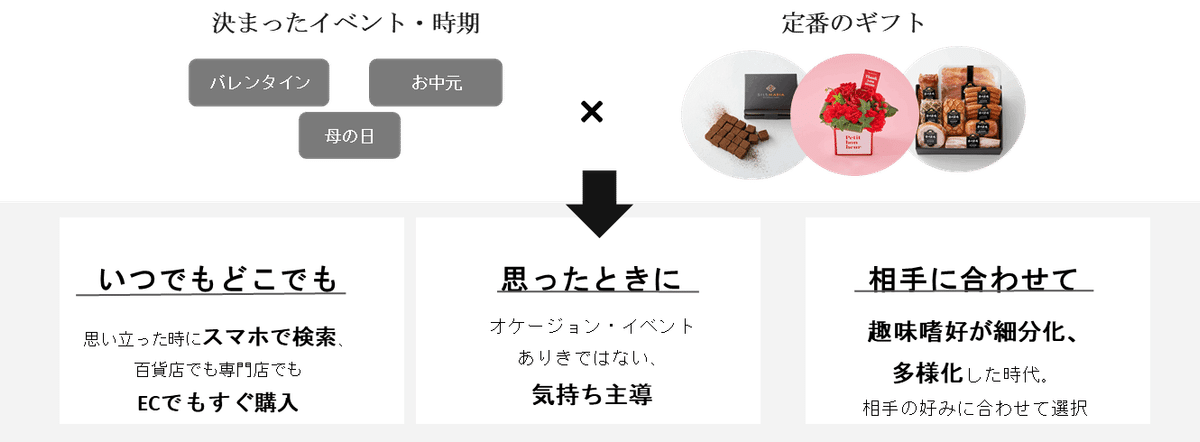

これまでギフト領域では、イベント毎に“定番”とされるギフトが存在していました。バレンタイデーのチョコレートや母の日のカーネーションがそれに当たりますが、この定番に変化が起こっています。

例えば2023年のバレンタインには、これまで首位だった洋スイーツを抑え、雑貨が首位に逆転したという大きな変化がありました。購入単価も1000円以下のギフト購入が昨年より減少しており、脱ギリチョコが加速している様子がわかります。

また、母の日のギフトにも変化が起きています。2020年度は103位だった鉢植えが、2023年には3位に浮上しています。実際、農林水産省の統計によるとカーネーションの出荷量は年々減少傾向にあり、代わりに増えてきているのが鉢植えのアジサイです。

鉢植えであれば咲いている時間も長く、次の年も咲くという点が支持されているポイントだと考えられます。物価高の環境でも、購入単価は上昇している点も特徴的な動きです。

フォーマルからカジュアルへ

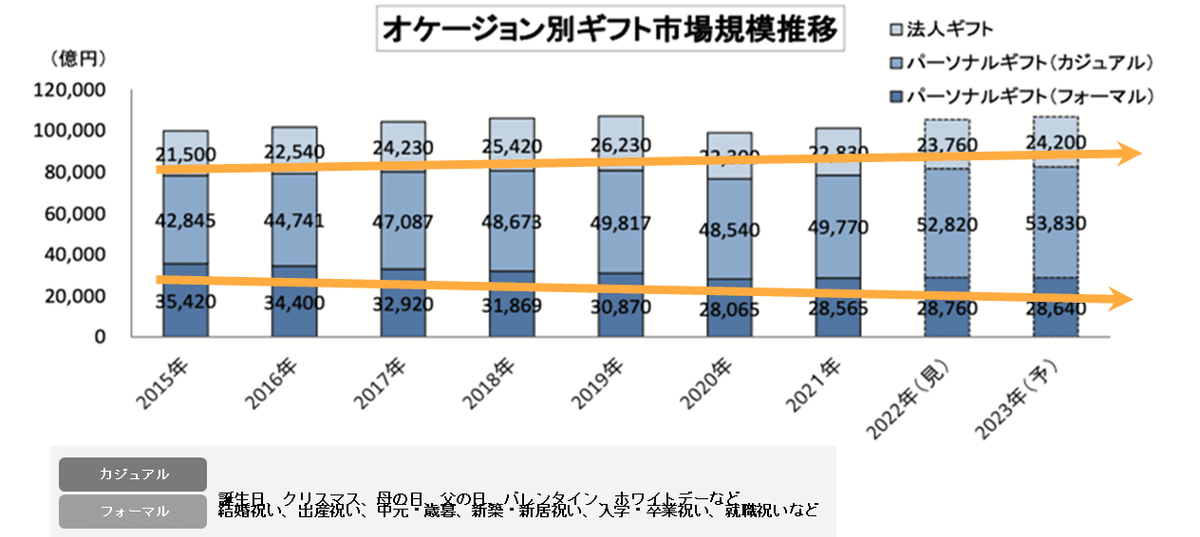

このように、ギフト商材の多様化が進み、フォーマルギフトからカジュアルギフトの流れが続いています。矢野経済研究所の発表によると、フォーマルギフトの市場規模が年々縮小しているのに対し、カジュアルギフトは拡大を続けています。

オケージョンから気持ち主導へ

フォーマルギフトからカジュアルギフトへ。こうした流れから読み取れるのは「オケージョン主導」から「気持ち主導」になってきているということです。決まった時期に定番商品を贈るのではなく、いつでもどこでも、贈りたいと思った時に、相手に合わせて贈る形へと変わってきています。

マーケティングの変化

「気持ち主導」の現れか、ギフトシーンの名前を変えて訴求する事業者も登場しています。例えば高島屋はお中元をサマーギフト、楽天はお歳暮を冬ギフトと呼び換えています。

「こういう日だから、このプレゼントを贈りましょう」という売り手主導のマーケティングから、贈り手・受け手主導のマーケティングへとシフトしていくことが、これからは重要になっていくのではないでしょうか。そういう意味で、贈り手の多様なニーズに合ったギフトが求められる時代になっています。ECサイトで購入できたり、受け取り手が住所や日時を指定できるソーシャルギフトであったり、選択の自由があるカタログギフトといったものが今後ますます人気になっていくことが考えられます。

本記事のまとめ

オンラインギフト成長のキーとなっている3つの要素についてお伝えしました。1つ目はDXです。DXによってソーシャルギフトが生まれ、パーソナライズギフトが浸透し始め、加工技術も進歩しています。

2つ目はZ世代です。スマホネイティブであるZ世代はSNSを積極的に活用し、Giverマインドを持っています。そのため他世代と比較してギフト領域でも特徴的な動きを見せています。今後はZ世代の成長と共に、ギフト市場全体が変化していく可能性を秘めています。

3つ目はダイバーシティです。ギフトを贈るタイミングや贈る相手が多様化しています。売り手主導から贈り手・受け取り手主導のマーケティングへと移行が進んでいます。

ギフトモールでは今後もギフト市場全体を捉えながら、必ず喜ばれるギフト体験、感動体験が簡単に届く世界の実現を目指していきます。

【Culture Deck】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?