マイマイカブリのすゝめ

最近あつすぎない?

どうもあつすぎです。ここ最近の採集でろくな成果をあげられていない主。

このままではブログのネタにもなりゃしません。

ところで、皆さんはマイマイカブリという昆虫をご存知でしょうか?

聞いたことあるかも~という方も多いのではないでしょうか。

今回は私の推し虫、愛してやまないマイマイカブリの魅力をご紹介します。

マイマイカブリとは

まずマイマイカブリとは何ぞやという話ですが、マイマイカブリはコウチュウ目オサムシ科に属するオサムシの一種で学名はCarabus Damester blaptoidesと言います。

はい。分かります。いやそもそもオサムシてなんやねんなと。

そんなん聞きたいんちゃうねん!わかりやすう説明せいやと、画面越しに聞こえてくるので簡単に。

オサムシは地面を歩き回る習性がある肉食性の昆虫です。故にオサムシは漢字で「歩行虫」と書きます。オサムシの説明はこの辺にして、とにかくそのオサムシの仲間がマイマイカブリというわけです。

名前の由来は諸説ありますが、マイマイとあるようにマイマイカブリはカタツムリを主食とする昆虫です。カタツムリの殻に頭を突っ込んで捕食する姿からマイマイを被っている→マイマイカブリと。まぁそんな感じです。

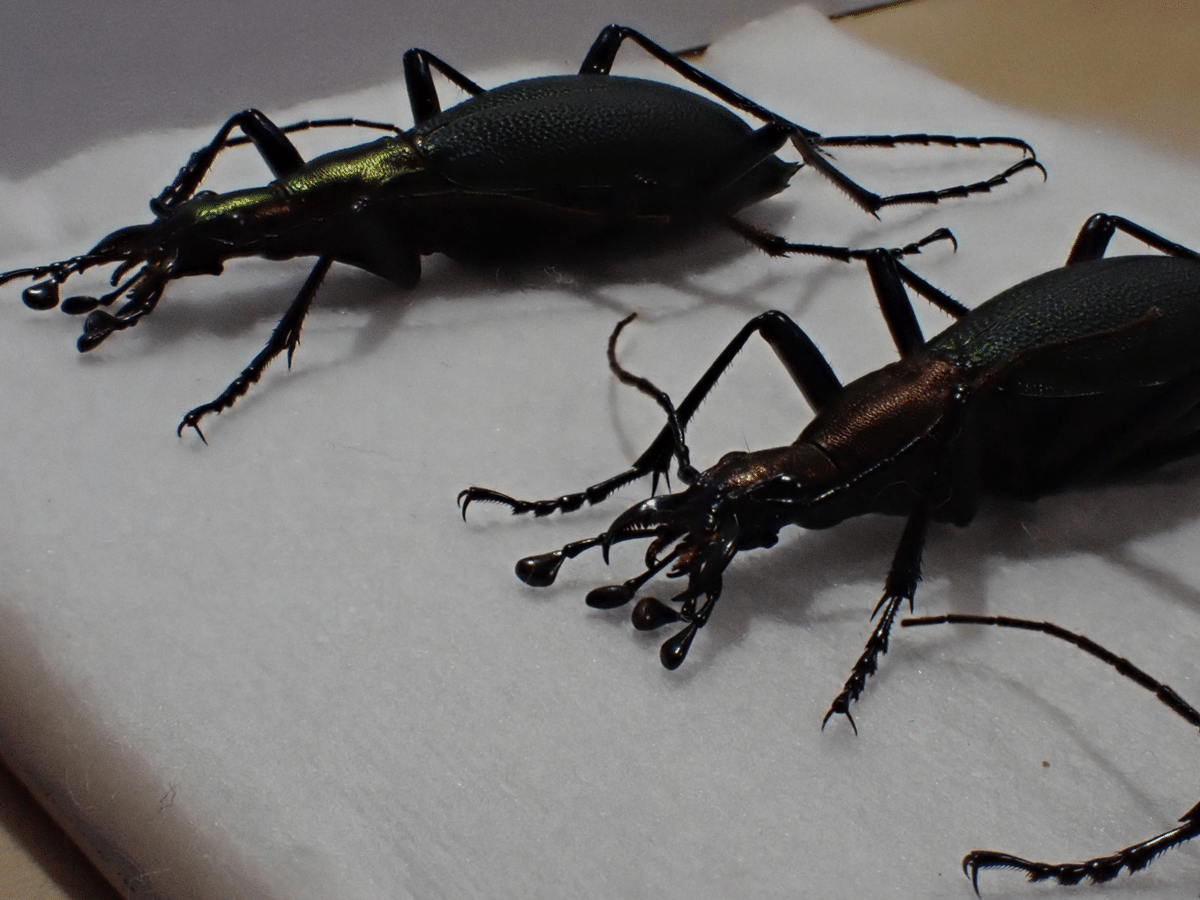

そしてマイマイカブリといえばこの独特のフォルム。頭から首にかけて細長い形状になっています。

頭の先にかけて細くなっている

それと、マイマイカブリはオサムシの仲間といいましたが、オサムシのほとんどは飛ぶことができません。固い外側の翅(上翅)はくっ付いていて開くことはありません。後翅もないのでまじで飛べないんです。なのでマイマイカブリも同じく飛べないんです。だから移動手段が歩き回るほかないと。そういうわけです。

で、このマイマイカブリ。実は日本固有種なんですよね。(例外としてカタツムリの食害対策で持ち込まれ定着した台湾は除く)

日本固有種で且つ世界最大のオサムシでもあるのです。

後で説明しますがマイマイカブリにも亜種が存在し、最も大きくなる種で70㎜近くなります。70㎜ですよ?デカいクワガタくらいにはデカい。ライターよりもでかいです。いやマジでおもちゃみたいにでかいんでマジで(マジ)

伝わってるか微妙ですが以上がマイマイカブリの基本情報です。

次から少しディープなマイマイtalkになります。頑張ってついてきてください。

マイマイカブリの生態

何となくマイマイカブリの事は分かったけど、どんな生態してるんやろと思ったあなた、才能ありぃぃ!はい。ここからはマイマイカブリの生活史について紹介していきます。

マイマイカブリは山や河川敷の河畔林など割とどこにでもいます。カタツムリがいる所には大体います。冬の間は朽木や土溜まりの中で冬眠し、暖かくなってきた今ぐらいの時期に目覚めて出てきます。

日夜関係なく地面を歩き回り、主食のカタツムリを探して食べます。

カタツムリの他にミミズや他の昆虫の幼虫、腐肉、樹液にも集まることがあります。こうしてカタツムリをたらふく食べたマイマイカブリは交尾をし、繁殖活動に移っていきます。

マイマイカブリの産卵~羽化

マイマイカブリの卵は産卵後約1週間程で孵化し、

では仕切り直して

マイマイカブリの魅力

語りたくて仕方なかったマイマイカブリの魅力。個人的にたまらないポイントを語りつくしてやろうと思います。

前述の通り、マイマイカブリには多くの亜種が存在していますが、まずは基亜種のホンマイマイカブリについて魅力を語ります。

ホンマイマイカブリは本州(近畿から南?)に幅広く生息する基亜種で、体色は黒く細長い体型をしています。そしてこのおしりの部分をオサムシ愛好家はムクロと呼びますが、ホンマイマイはこのムクロの発達が顕著で尖ってるんですよね。この全体のスタイリッシュなフォルムが最高にかっこいいんですよね。

また、九州など南に行くにつれ大型の個体が増える傾向にあるらしいです。

それとホンマイマイは真っ黒なようで実は前胸部や胴体の縁が薄らと紫色なんですよね。これがまたいい…いいんですよまじで。

控えめではありますが日本らしいわび・さびを感じることの出来る素晴らしい色合い、フォルム。これはマイマイカブリ随一と言っても過言ではありません。原点にして頂点みたいなマイマイカブリです。

ホンマイマイの次は関東、東北、北海道に生息する亜種4種、ヒメマイマイカブリ、コアオマイマイカブリ、キタマイマイカブリ、エゾマイマイカブリです。※キタカミミナミは今回除く

これら4種に共通する点、それは前胸部、胴体に色がついている点です。

真っ黒なホンマイマイに対し、青、紫、赤、緑など色彩豊かな前胸部、中でも青森、秋田、岩手、宮城に分布するキタカブリは胴体も緑色なんです。めっちゃ色ついてるんですわ。まじで。これが関西に住む私にとって衝撃的だったんですね。だって色ついてるんですもん。色が(うるさい)

あんまり細かく書いてもあれなのでざっくりとですが色味の特徴を簡潔に

・キタカブリ…前胸部:赤~紫

胴体:緑

個体ごとに違いがあるのもマイマイカブリの魅力。

・コアオ… 前胸部:青~水色、紫 、赤

胴体:黒

・ヒメマイ…前胸部:藍色、青~翡翠、青紫

胴体:黒

・エゾマイ…前胸部:緑、赤?なんとも言えんあれがある(適当)

胴体:藍色

新成虫は上翅がもう少し藍色っぽく美しい。

とまぁ有識者の方々からめっちゃくちゃ言われそうな感じですが以上が色味のざっくりしとした紹介となります。

また、同じ色でもコアオとヒメマイでは瑞々しさというか、光沢の質感が違います。

コアオの方が瑞々しい感じです。

そして、以上の4種のムクロはホンマイとは対照的に丸みを帯びていて尖ってないんですね。

エゾマイマイなんかは完全に丸です。

上翅の模様だったりも微妙に違いますし、ホンマイがマットな質感に対してキタカブリやエゾマイマイは艶っぽい感じですね。触るとより実感することができます。

このように東西でかなり見た目が変わるのがマイマイカブリの魅力の1つです。

飛べないが故の亜種それぞれの個性なのです。

他にも頭のでかいサドマイマイなどいますが今回は割愛させていただきます。

ちなみに前述していた最大の亜種とされているのはフクエマイマイカブリという亜種です。

長崎県は五島列島の福江島に生息してる亜種でサイズ以外は基本的にホンマイマイの特徴と変わりませんが、ムクロの尖り方、縁の紫の鮮やかさはホンマイマイより強いです。

これだけ違うので東西のオサムシ愛好家の間では、お互いの地のマイマイカブリを交換したりすると結構喜ばれます。

東:おおお!フォルムがすごい!かっこいいっすね!

西:いやいや、そちらなんて色ついてるじゃないですか!こっちなんて真っ黒ですよ~

なんてやり取りがよく行われるものであります。

以上、マイマイカブリのざっくりとした解説、魅力でした。

苦手な人は苦手な部類(脚が長いので)だと思いますが、地域ごとに違う形状や色に収集欲を刺激される素晴らしい昆虫です。

また、オサムシの仲間は人気の強いチョウやクワカブの次に並ぶ程の人気を持つ界隈でもあります。 そんなオサムシの世界でもマイマイカブリは日本固有で且つトップクラスの大きさを誇りますから海外からの人気も高いのです。

日本の誇りと言っても過言では無いマイマイカブリ。

ぜひあなたもマイマイカブリの世界に肩までどっぷり浸かりませんか??!!

マイマイカブリについてもっと知りたい!捕まえてみたいけどわかんないなぁという方はコメント、DMお気軽にどうぞ!

ではまた次のブログで会いましょう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?