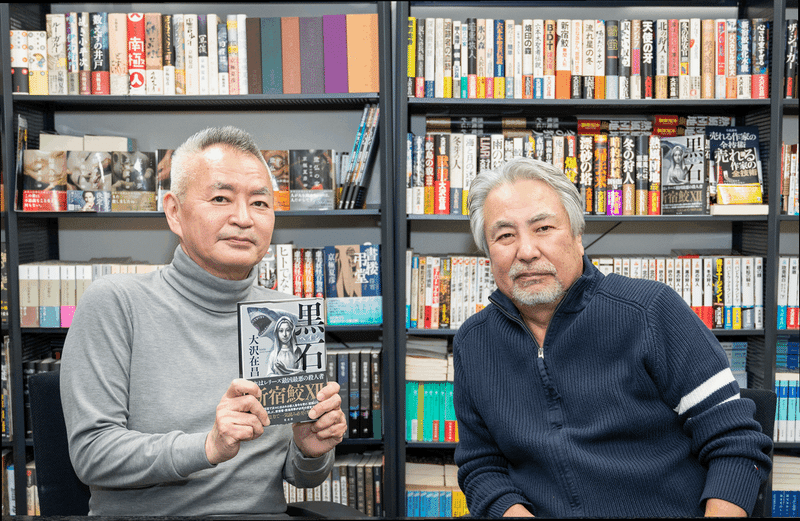

『黒石 新宿鮫Ⅻ』(大沢在昌)・二十二年の歴史を誇る「新宿鮫」シリーズ第十二作!【著者×担当編集者】アフタートーク 第8回

対談=大沢在昌(作家)× 渡邉克郎(光文社)

聞き手・構成=円堂都司昭

※対談はソーシャルディスタンスを守って行いました。

一九七九年にデビューした大沢在昌は、一九九〇年刊行の『新宿鮫』のヒットで注目作家となった。元・公安の新宿署の鮫島刑事を主人公にした『新宿鮫』はシリーズ化され、以後も傑作・力作を世に送り出してきた。そのスタートから十二作目の最新作『黒石 新宿鮫Ⅻ』まで長く大沢を担当してきた編集者が、渡邉克郎である。人気シリーズはいかに生まれ、育ったのか。二人に聞いた。

いきなり机叩いて激高?

――お二人の最初の出会いは。

渡邉克郎 光文社で大沢さんの前任の担当者は、多和田さんっていうベテランで……。

大沢在昌 後にカッパ・ノベルスの編集長になった方で、俺が三十歳になる頃に書下ろしのオファーをいただいたけど、一枚も書かなかった。その後、「担当になりました」と挨拶に来た渡邉君が、自分より四つ下だった。俺は二十三歳でデビューしたから、各社の担当者はみんな年上で十歳上の団塊世代が多かった。初めて自分より若い人が来て、映画や音楽や推理小説に詳しいからびっくり。話していて楽しいから、月一回程度、俺の仕事場で彼と一時間くらい他愛ないお喋りをしていた。

渡邉 一年はそうしていましたね。

大沢 でも、ある時、いきなり「大沢さんがうちと書下ろしの約束をしたのは、僕の入社前なんですよ」と言い出した。穏やかだった男が机叩いて激高するから怖いし焦って、どうしたんだよ、今まで楽しかったのにって。

渡邉 だって、何しに行ってるのかわからないじゃないですか。

――素面で机を叩いたんですか。

大沢 素面だよ、真っ昼間だもん。わかった、書くから抑えてとなって、脳外科医が主人公で病院のハイジャックと手術が同時進行する映画っぽい話を考えた。昭和大学病院へ取材にも行ったけど、途中でつまらなそうな気がして、「じゃあ何書くんですか」と言うから、刑事ものを試しに書いてみようかと言ったら、渡邉君が警察の資料をダーッと送ってきて、引っ込みがつかなくなった。

当時はデビューから二十冊以上書いて、大手の出版社とはだいたい仕事の約束ができていて、最後に注文をくれたのが光文社と新潮社。一年半かけた勝負作『氷の森』(一九八九年。講談社)が売れず、話題にもならなかった頃だ。自分のことなんか誰も見ちゃいないと思ったけど、結婚して子どもも生まれていた。光文社で刑事ものをやらなければいけない。とはいえ、ただの刑事ものなんてつまらない。一人で動かせる主人公がいいと考えたら、アメリカのE・R・ジョンソンが浮かんだ。服役中に書き始めたという作家で、自分は殺人犯なのに小説の主人公は刑事。それも、内務監察官で刑事の汚職を摘発するスパイ刑事。誰も組んでくれない、そういう刑事を主人公にしたら面白いけど、どうしたら日本でリアリティのある嫌われ者の主人公を作れるのか。渡邉君が送ってくれた警察の資料を読んだらキャリア制度というのがあったので、公安から追い出された鮫島のキャラクターを考えた。

その時代の警察小説って、事件発生は何年何月何日のどこで警視庁捜査一課の某が~という上からの書き方だったけど、逆に地べたからいく話にしたかった。それで、ハッテン場のサウナで嫌がらせしている刑事を主人公が止める導入部を考え、「板の間稼ぎ」、「おぶけ」といった警察用語を出して、気どらない娑婆っ気の強い感じにした。従来の警察小説にない生な感じで書きたかったから。

俺は当時も六本木に住んでいたし、新宿には映画を見に行くくらいだった。でも、その頃の新宿は荒っぽい街というイメージがあって、書くなら六本木や銀座でなく新宿だろう。鮫島は歌舞伎町でも怖がられる刑事だけど、見た目はゴツくなくて細マッチョ。そんな風に裏をいくカッコよさを計算して話を作った。それで二百枚くらい書いた時点で渡邉君へ送ったら、佐藤隆三さんという松本清張などを担当した当時の編集長が「この小説はすごいぞ。お前も気合い入れて担当しろ」と発破かけられたと渡邉君は言うけど、実際どうだったかは知らない。

渡邉 本当に言われましたよ。ところで小説の冒頭の部分は何回か書き直して……。

大沢 そうそう。俺はあまり直さないんだけど、『新宿鮫』のサウナのシーン十枚くらいは二、三回書き直した。ガッと読者を引っ張り込む出だしにしたかったんだ。説明なしになんだかわからないまま読んでいくと、主人公はこういうやつ、敵はこういうやつとわかってくる形。それ以前は、説明して読者に納得してもらわないと本を放り出されるんじゃないかと不安だったけど、『氷の森』がウケなくて開き直った。どうせ誰も読まねえなら書きたいように書いてやるって気持ちだった。タイトルは「どうしましょう」と言われて、新宿署の鮫島だから『新宿鮫』と言ったら「マジですか」って慌てた顔をしていた。

渡邉 聞いたことがないタイトルですから。ハードボイルド小説のタイトルとしてこういう手でくるかと、びっくりしました。

――最初、主人公は脳外科医というプランがあったのに全然違う方向へ進むことを、渡邉さんとしてはどう受けとめたんですか。

渡邉 とにかく大沢さんに作品を書いてもらうことが第一だからと、切り替えました。大沢さんの担当になって、それまでにも作品を読んでいいなぁと思っていたわけですけど、他社の担当者は原稿をもらっているのに当社はいつまで待ってももらえない。そういう状態だったから、僕としては机を叩いた記憶はないですけど(笑)、積もりに積もった気持ちというのはあったかもしれません。

――『氷の森』に期待した反響を得られなかったということは聞いていたんですか。

渡邉 聞いていました。今度は逆のスカッとする小説を書きたいと話されていました。

大沢 『氷の森』は、日本で書きうるハードボイルドとはなんだと考え、頭でこしらえた小説だった。それが空振りだったから、もっと生な人間、生な言葉づかいで読んでスカッとする話がいい。理屈じゃないだろうという感覚が強かった。それで『新宿鮫』は、熱く乗れたんだよ。

渡邉 それが実際に売れて評価もされた。

話の先を読む編集者

大沢 ノベルスの発売日によく行っていた六本木の本屋を見ると、他の作家の新刊は並んでいるのに俺のだけがなかったりした。『新宿鮫』が出た時もそんな感じで、どうせ売れないと思っていたら電話がかかってきて「重版します」と言うから驚いた。

渡邉 その時は本屋で売り切れていたんですね。

大沢 インターネットもない時代で書評もまだそれほど出ていなかったし、口コミで売れたとしか思えない。

渡邉 最初の増刷は新聞広告の前でしたから。担当者としてはその頃買ってくれた読者にどうやって知ったのか、聞きたい気持ちです。

――渡邉さんにとっても編集者として初めてのヒット作だったんですか。

渡邉 そうです。昔は入社して一年くらい丁稚をやれたんです。何人かの編集者の下で手伝いをしながら仕事を教えてもらう期間があって、その後初めて自分が担当したのが菊地秀行さんの『妖魔戦線』。それは売れましたけど、前任から引き継いだものだったので、実質的には『新宿鮫』が最初のヒットでした。

大沢 俺はそれまで永久初版作家ってあだ名をつけられていたから、まさにゼロからだ。

――冒頭を書き直したという話がありましたけど、渡邉さんからのダメ出しはあったんですか。

大沢 一回もない。ただ、『毒猿』(一九九一年)、『屍蘭』(一九九三年)とシリーズを続けてからだけど、この男がすごいのは、俺が展開しようと考えることを先読みするわけ。

――この後はこうなるんですかと言うんですか。

大沢 そう。そっちへ行ったら負けだと思うし腹立つから、彼の読みを超えなきゃいけないのが、つらかった。そういうことが何回かあった。渡邉克郎は、作家の頭を持っているんだよ。『新宿鮫』の時、俺はデビュー十一年目で各社の良い編集者が担当してくれていたけど、彼は群を抜いて小説が読めた。

俺は『新宿鮫』でブレイクして、次の仕事は新潮社だったけど、同社の担当の佐藤誠一郎が「うちの仕事は後回しでいい。『新宿鮫』の2を書いてくれ」と言った。今の時代なら「次はぜひ我が社で」となるけど、当時は他社の担当もそう思っていたらしい。『新宿鮫2』なんて約束していなかったけど、売れたので書かざるをえない。どうせ売れないと思っていた一作目と違って、二作目はプレッシャーが大きかった。ナベちゃん(渡邉)も猛烈にプレッシャーを感じただろうし、必死でくらいついてきた。それで、映画『エイリアン』が、ホラーだった一作目から「今度は戦争だ」とCMを流した『エイリアン2』へ作風が一転したように、『新宿鮫』も二作目は戦争小説みたいにしようと『毒猿』を書いた。

――『新宿鮫』は「このミステリーがすごい!」の国内編ランキング一位となり、第四十四回日本推理作家協会賞長編部門と第十二回吉川英治文学新人賞を受賞しましたが、『毒猿』も『このミス』二位になるなど好評でした。

大沢 あの頃、口の悪い評論家に「別人大沢在昌」とか「奥さんが書いているんじゃないか」とか言われた。つまらない小説を出していたやつが急に面白くなったから。俺としてはずっと書き続けてきたなかでそう言われて、クソ、見てろよって気持ちもあったし、『毒猿』で読者を振り回す快感も生まれたわけ。

『毒猿』最後の八十枚くらいは、渡邉君が張りついて俺から原稿をとる状態で、携帯のない時代だから公衆電話から「どうですか」とかけてくる。俺は熱で暴走する感じで止まらず筆が進んで、二、三時間ごとに電話がくるたびに進捗を伝えて、書きあがったのが午前二時か三時。彼は、ずっと俺の家の近くの街灯の下で本を読みながら原稿を待っていた。そんな時間に空いている店もコンビニもなかったから。終わったと言ったらすぐに来て「拝読します」。俺は充実感があったしビール開けて気持ちよく飲み始めたら、読み終わった彼が原稿の前のページへ戻ったんだ。勝ったと思った。小説って感動すると読み直すじゃない。そうしたら目を真っ赤にした彼が、「大沢さん、売れます」って言った。それが忘れられない。

渡邉 ラストが本当に良かったですから。

――シリーズ二作目ということに関して渡邉さんは……。

渡邉 プレッシャーはありましたよ。カッパ・ノベルスでもひさびさのヒットの第二作ですから、一作目のランキング首位や受賞などで期待は大きかったですし、それは他の編集者からも直接言われていました。それだけに原稿をもらい出すと、今回も面白いという感動はあったな。『新宿鮫』の執筆では缶詰めになりましたっけ?

大沢 してない。『毒猿』は新宿のヒルトン東京に入った。三作目の『屍蘭』のタイトルもひどい話で、『毒猿』で缶詰めになったホテルに彼が来て、某女流作家の連載を予定しているけどタイトルが決まらなくて一任されたという。どんな話か聞いたら蘭の温室での殺人だそうで、『屍蘭』はどうだと言ったら「大沢さんの小説はラーメンで言えば豚骨こってり系で、その方の小説はさっぱり系なのでそんなタイトルは似合いません」と返され、じゃあいいよ、『毒猿』の次はそれにするって(笑)。

――『屍蘭』は『毒猿』とも違う方向で。

大沢 俺も三十代半ばで若かったからアイデアがポンポン出てきた。今度はおばちゃんの殺人鬼だぜって、読者を驚かせようとばかり考える。ナベちゃんの悪い影響だな。

渡邉 『屍蘭』でのおばちゃん殺人鬼から、このシリーズはいろいろな手がつかえるという風になりましたよね。

大沢 ポン引きじゃないけど、お兄さん、こっちこっち、大丈夫だから、満足させますからって感じで裏通りへ連れ込んで、バーンッと開けると「新宿鮫」の世界が待っている。そういうことがやれると自信がついた。

――シリーズ四作目の『無間人形』(一九九三年)で第百十回直木賞を受賞しましたが、これは光文社ではなく、「週刊読売」に連載して読売新聞社から単行本が出た。

大沢 候補になったのは一回目だし、シリーズものの四作目だし、受賞するとは思っていなかった。でも、直木賞候補になると取材依頼も来るし仕事にならないから、釣りでもしようかとナベちゃんと二人で川崎の堤防に行ったんだ。寒かったからこいつはスキットルでウイスキーちびちび飲んでたけど、俺は運転があるから飲めない。カレイがいると言われるけど釣れたことのない場所で、雨だったし期待していなかったけど、投げた竿にいきなりカレイがかかって、もう一本投げた竿でも釣れた。それで「ナベちゃん、俺、運を使っちまったわ」と言ったんだ。

渡邉 あの時は僕も釣ったんですよ。

大沢 でも、仕事場に戻ったら受賞の連絡があった。問題は、ナベカツが担当していない作品で直木賞をとったこと。結局、単行本から短期間でカッパ・ノベルスにしたけど。

――シリーズを続けるなかでは、二人で方向性を話したりしたんですか。

大沢 相談らしい相談は、したことないよな。

渡邉 次の作品をどうしましょうという時、大沢さんが考えたことをお聞きしながら、あれこれ調べものの確認をするくらいですかね。

大沢 二作目の『毒猿』を出した頃には『新宿鮫』のことを言われるのが、だんだん嫌になっていた。「新宿鮫」シリーズは三十冊くらい本を出したうちの二冊だったし、そればかり言われると他がつまらないみたいで悔しいわけ。でも『新宿鮫』でブレイクしたら過去の本も売れ出した。絶版だった文庫が復活して、評論家から「大沢在昌はゾンビ本がいっぱい」とか言われて。力を入れた『氷の森』の文庫も、「新宿鮫」シリーズ以外でたぶん一番売れた本になった。俺の苦労はなんだったんだと、世のなかの不条理を思うね。

他社は食いついてくるから仕事が進むけど、ナベちゃんは優しいから気づくと光文社では何年も「新宿鮫」シリーズを書いていなくて、『無間人形』の次は光文社の創立五十周年記念で『炎蛹』(一九九五年)の書下ろしになった。

渡邉 久しぶりの新刊だから会社としては当然期待します。五十周年記念の目玉だし、タイムリミットがあったんですけど、途中で大沢さんがいなくなる事件があって。

大沢 クロダイ釣りにはまっていた時期で、海が荒れると釣れるんだ。ちょうど房総の海が大荒れで、今しかないと勝浦へ行ったんだ。すると堤防から聞いた留守電に「まさかとは思いますが釣りに行かれたのではないでしょうね」と恐ろしい声で入っていた(笑)。

渡邉 一人だけ置いて行かないでほしい。

――『炎蛹』は植物防疫官が登場して、それまでとはまた違った趣でした。

大沢 一番取材をしたかもしれない。

渡邉 防疫官の方々に話をうかがったり。

大沢 真保裕一には自分の小役人シリーズで書こうと思っていたのに先を越されたと、「僕たちは鮫に食い荒らされる前に書かなきゃいけないんですよ」って言われた(笑)。

渡邉 『毒猿』の取材では、台湾の深夜レストランに行って緊張感がありましたよね。

大沢 日本人は来ない店で、台湾マフィアがいっぱい。それほど怖くなかったけど。

渡邉 週刊誌と違って単行本の編集だと、こういう取材の機会はあまりないから面白かったです。

「鮫番」がいたからここまで続いた

大沢 『無間人形』を「週刊読売」に連載した時も、彼は原稿を受けとるわけじゃないけど読んでくれていたし、時々連絡をくれた。話がどうなるか、やっぱり先を読むわけ。でも、連載後半に連絡がなくなった。後になって彼に言われた。「人質をとって立てこもる犯人を外から刺激すると、人質が殺される危険があります。鮫島の恋人の晶はどうなりますか、生き残りますかと聞いたら、大沢さんは殺しちゃうかもしれない。だから、連絡しませんでした」って。

――渡邉さんが連絡していたら、晶は死んでいたかもしれない。

大沢 そう。うるせえ、もう殺す、となった可能性はある。

渡邉 下手に感想を言うといかんなって感じだったんです。晶をどうするかは、シリーズで大きな問題だったから。

大沢 シリーズで一番大きな変化が起きたのは『絆回廊』(二〇一一年)で、レギュラーだった鮫島の上司の桃井と晶が退場した。当時、ナベちゃんは「ジャーロ」編集長で読んではいてくれたけど、担当はジャンゴ(田中省吾・光文社)だった。あれは十作目で切りが良かったから、多くの人が「新宿鮫」は終わったと思った。俺は、終わってないんだけどなと思いつつ、次を書くのはしんどくて、光文社が何も言ってこないのをいいことに……。

渡邉 言ってこないって……。聞こうとしてくれなかったという記憶が……。

大沢 ようやく『暗約領域』(二〇一九年)を書いてサイン会を開いた時、来る人みんなが「九年待ちました」って言うんだよ。今出たばかりなのに、怒った顔して「次はいつですか」って。俺も反省して、次は間を空けない方がいいと、来月から新しい「鮫」を書くと「小説宝石」編集長になったジャンゴに言ったら「はいはい」って全然信じない。五十枚の原稿を入れたら「本当に書いたんですか」ってびっくりしていた。その間にナベちゃんは定年を迎えて、編集部ではなく彼の自宅にファックスで原稿を送るようになったんだ。

渡邉 コロナと定年で在宅勤務が多くなりましたけど、『暗約領域』と『黒石』(二〇二二年)は、原稿の受け取りから本作りまでを担当しました。

――最新作『黒石』は、桃井と晶の退場後、鮫島の上司に新たに女性ノンキャリアの星、阿坂景子がやってきてシリーズに大きな変化が起きてから二作目。また、『絆回廊』以来の中国残留孤児二世・三世の地下組織「金石」をめぐる物語でもあります。

大沢 前作とは対照的に『黒石』ではシンプルなストーリーを考えた。だから、サクッと書けたけど、「金石」の話はこれで終わり。

――「金石」は犯罪者とカタギが混在するうえ、リーダー不在のネットワーク型で得体がしれない。謎めいた魅力のある組織です。

渡邉 必要な時だけ人を集める、最近リアルになってしまったスタイル。

大沢 現実に起きた事件を書くことに興味はなくて、「新宿鮫」シリーズではこれから起こりそうな犯罪を考えたいと取り組んできた。

渡邉 『黒石』に関しては、大沢さんが書き始めてからは、僕は常に予見のない状態で原稿をいただいて「小説宝石」に掲載していった。もちろん感想を言わせていただきましたけど。最終回の少し前くらいでやっと気づいたことがあった。僕は「金石」を牛耳ろうとする徐福は誰かという話だと思って読んでいたんです。でも、むしろ殺し屋の黒石が主人公だった。単行本にする際、何回も読み返したんですが、最初からそう書いてあったし、僕の読み違えでした。クライマックスに近づくにつれ、こういう物語なのかとわかって面白い体験でした。『暗約領域』のような複雑な話とは違いますけど、これも「新宿鮫」シリーズの醍醐味なんだよと思いました。

大沢 三十年前に比べて今の時代は、国際犯罪が関係すると事件がきれいに収束することはありえない。関係者全員が逮捕されてめでたしめでたしとはならない。六割解明されれば良しということ。逆にきれいさっぱり解決したら、作りすぎでしょう。「新宿鮫」でその種のリアリティを残そうとすると未整理な部分が出てきちゃう。これについては、現代とはそういうものだとしか言いようがない。

渡邉 終わっていない部分が、次の物語につながっていきますよね。

――渡邉さんとしては、シリーズの変化はどう感じたんですか。

渡邉 桃井がいなくなるのは正直ショックでした。でも、晶もそうですが、ずっと人間関係が変わらないと物語が固まってしまう。大沢さんは、そこにダイナミズムを与えたい気持ちがあるから、大きい物語はこういう風に動かすものなんだろうと受けとめました。一つの物語として「新宿鮫」シリーズでは、鮫島がどんどん孤独になっていくけれど、ここから先にまた違う世界が、彼にとっても新しく始まっていくんだなという印象です。

――かつて、大沢さんが『絆回廊』執筆中に第十四回日本ミステリー文学大賞を受賞した際、「ジャーロ」二〇一一年春号にインタビュー記事とともに、第一作から『狼花』(二〇〇六年)まで「新宿鮫」シリーズのその時点での全登場人物三九二名が紹介されていました。リスト製作は「鮫番」名義でしたが、あれは……。

渡邉 私が、まとめました。大沢さんが上からではなく下から書くとおっしゃっていましたけど、それでいうと、このシリーズは脇役の魅力が大きい。脇役一人一人を残しておきたくてリストを作りました。以前、大沢さんが、このシリーズの登場人物はみな頭が良いとおっしゃっていたんです。それは大量の情報が詰め込まれているのに、それを感じさせないように書かれていることでもあって、しかもそれがとても面白いわけですよ。新しい原稿を毎回楽しみにしているので、こんなすごい仕事をやれてうれしいというか、しばらく書かないとか言われると寂しいというか。

大沢 君は楽しみにしていればすむけど、こっちは書かなきゃいけないんだよ。

俺がナベちゃんを「鮫番」と呼び出して本の巻末に名前を書くものだから、彼は他の作家や編集者から「『新宿鮫』担当の渡邉さん」と言われるようになった。良いことばかりじゃなかったと思う。焼きもちを焼く作家もいれば、僕も同じような仕事をしたいですって言われる場面もあったかもしれない。ただ、光文社では、担当者に恵まれたと思う。ジャンゴを含め二人の「鮫番」がいたから「新宿鮫」シリーズがここまで続いた。それは確かだね。

(おわり)

《ジャーロ No.87 2023 MARCH 掲載》

■ ■ ■

▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。

いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!