【映画日記 vol.1】行き止まりの世界に生まれて

「受容するのでなく、助ける映画に初めて出会った。」

それが、私が頭に浮かんだ感想だった。

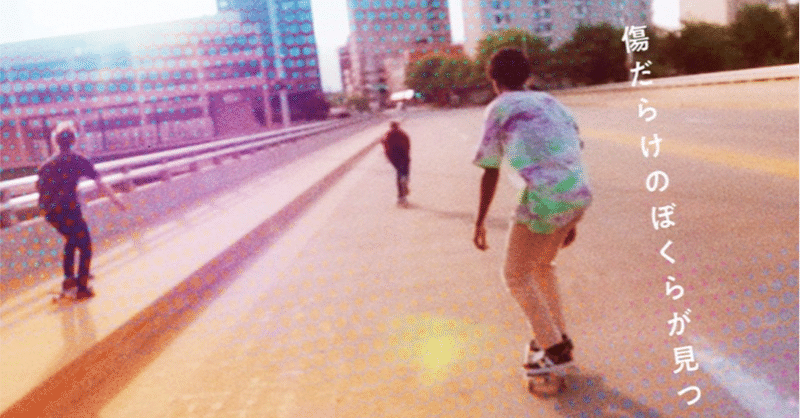

3人の少年がスケートボードに乗って、街の中を颯爽と走るシーンから映画は始まる。

広い、何にも邪魔されてない道路を、画面からも風を感じるような速度で走る姿は

もう めちゃくちゃ輝いていて、一瞬で魅了されてしまった。

ザック、キアー、ビンの3人は一緒にスケートボードをし、動画を取り、遊んで、「家族のようにお互いを気にかけている」

といった。そしてスケートボードは、やりきれない世界の中で生きるときに、自分を救ってくれるものだ、といった。

しかし、成長するにつれて、彼らが抱える問題は顕著になっていく。

その問題は、彼らが生んだ問題ではなく、生まれた時にはすでにそこにあり、子供の非力な力では、到底解決することのできない問題だった。

でも、彼らはすでに子供ではなく、意志ある青年だった。

ジレンマから抜け出せない彼らの葛藤を忘れさせてくれるのはスケートボードで、スケートボードは単なる手段に過ぎなかった。

年月を重ねるにつれ、彼らの路は分かれていく。

キアーはザックと距離を置くようになり、年下とつるむようになった。

そのころザックは妻と別居し、ロックフォードを離れ、子供と過ごす時間はどんどん少なくなっていく。定職に就かず、酒におぼれるようになった。

誰もザックがどこにいるかを知らなかった。

誰もがザックを見放しているように思えた。

ビンも幼少期に継父から受けていた暴力について、カメラを回し、母と当時について語った。

「悪かったって思ってる。でも私だって一人は嫌。」と、涙を浮かべる母を前にしたビンの表情は、どうしようもなく、許してしまいそうな、悲しい顔をしていたのが脳裏から離れない。

私はその時、この映画を見ることが、彼らの助けになると思った。受容して自分の一部にするものである映画の認識に、もう一つの認識を与えてくれたと思った。

ザックは「この最低な人生は、俺が最低だからだ。」といった。

自分じゃどうしようもできない世界に生まれたけど、その後の生き方はザックが決めたんだ、とどうしても割り切れないような、でも擁護もできないような、なんとももどかしい、誰もが下を向いてうなるしかない世界に感じた。

生まれた世界は決められないのはみな平等で、みな違う苦しみがあるんだといえばそれまでなのか、頭の中でぐるぐるとしてしまう、

でも幸せな瞬間も確かにあって、私にはうらやましく思える瞬間もたくさんあった。

それをすべて否定して、彼らの人生はファックだ、と決めつけられない。

映画はキアーが違う街に引っ越すところで終わる。黒人の彼は町を出たくてたまらないけど、町を出るのが怖いといっていた。

涙ながらに家族と別れ、車で町を出ていくのは、行き止まりの世界に生まれた彼が、世界から抜け出して、行き止まりがなくなった瞬間だったように思えた。

ものすごく荒々しくて、まとまってない。

でも、

もう一度見返したいドキュメンタリー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?