車窓に映る雪、日本海、そして小樽角打ちの哀愁。

「銘酒角打ちセンター たかの」2020年11月23日(土)

小樽は、物寂しい冬が似合う。

友とともに小樽に行くことを決めてから、心躍る日々が続いていた。

そしていざ、空席の目立つ列車に乗り込む。

日本海に近づくと、雪化粧された世界が突如として現れた。

それにしても、小樽に降り立つのは何十年ぶりであろう?

JRに乗りさえすれば30分もかからずに着くというのに、いつでも行けるという意識がずっと小樽を遠ざけてきたのかもしれない。

小樽駅の辺りは、すでに湿った雪を装っていた。

海風のせいか、寒さも札幌の比ではない。

駅沿いを歩くと、紺色の暖簾と赤提灯が揺らめいていた。

角打ちという飲酒文化は、おそらく歴史深く地理学的にも諸説あるが、酒屋内で酒を買って飲むことが大前提である。

まずはレジに向かい、酒を購入しなければならない。

ビールを求めて席に座った。

客こそ疎らだが、店内のメニューは実に賑々しい。

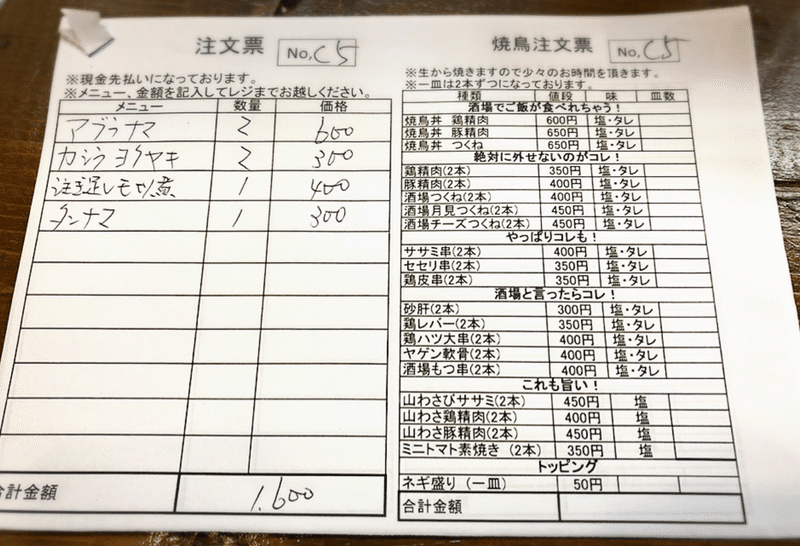

メニューを確認しながら、注文票に記入し再びレジへ向かい、支払いを済ませた。

ビールは呆気なくなくなると、自らジョッキを下げにいき、またレジで酒を購入することを繰り返すまでだ。

そこに「注ぎ足しモツ煮」が現れた。

その名からして、歴史の堆積されたタレが肉の奥底にまで辿り着き、淀みなく酒を誘う。

「アブラナマ」と「カシラヨクヤキ」、さらに「タンナマ」といったもの珍しいメニューが次々と飛来する。

独特の肉感は、角打ちどころか居酒屋のレベルと比較してはならない程だ。

幾度となく席を立ち、レジに向かった。

スタッフにおすすめの日本酒を尋ねると、フランスで大絶賛を浴びている日本酒を推奨され、なすがままに注文した。

純米大吟醸「醸し人九平次」という山田錦を使用した日本酒であった。

お猪口1杯で900円という料金への驚きを隠して、溢さぬようにゆっくりとした足取りで席に戻った。

大吟醸らしい爽快な切れ味は、なるほどなかなか出会える代物ではないかもしれない。

それにしても、角打ちという飲酒文化の奥義を小樽で知ることになろうとは想像だにしていなかった。

日常に疲れ、身近な旅情に触れたいのなら、列車に乗り込み、再びここを尋ねるがいい、と自分に言い聞かせた…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?