【人生最期の食事を求めて】福岡大衆美味の死角の探求。

2022年12月3日(土)

「福魚食堂」(福岡県福岡市)

漫画には疎いが、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン」に登場するスナフキンは、子供の頃から憧れの存在であり、それは今も変わらない。

ムーミンの比類なき相談役であり親友であると同時に、孤独と自由を求めて周囲と一定の距離を置き、釣りや音楽を愉しみ、しばしば名言を吐いたりする。

所有物といえば、おそらくバックパック、テント、釣り竿、ギターというミニマリズムを徹底している。食事においても自分で釣った魚を自家消費しているに違いない。

コロナ禍であろうと旅に出るのは、そんなスナフキンへの憧憬である。

バックパックを背負い、飛行機に乗り雲を掻き分けて訪れたのは、幾度となく訪れている福岡であった。

水炊き、モツ鍋、辛子明太子、とんこつラーメン、餃子、鳥かわ、屋台文化等、多彩で独自の美味が揃う街、福岡。

おそらくこの国においても屈指のグルメ王国と言われて久しい。

尽きることのない美味の堪能こそ、この街の最大の醍醐味といえよう。

この日もその心意気は変わらなかった。

ただ言えるのは、より庶民的で大衆性を帯びた何かへの微熱だった。

師走の早朝は、福岡とはいえ凛とした寒さに支配され、降り注ぐ朝陽さえも冷酷に微笑んでいるように感じた。

泥酔客たちのけたたましい会話が繰り広げられる中洲を抜け、朝陽の反射した那珂川のきらめきに一瞬くらみながら、博多湾の方へと歩みを進めた。

ほとんど訪れることのないエリアだった。

新聞配達をする自転車が通り過ぎる以外に人の気配はなく、トラックや運送車の縦列が車道を縦横無尽に駆け巡っている。

さらに見慣れない巨大な建物の佇立が迫ってきた。

本当にこの場所に目指すべき店はあるのだろうか?

ここは鮮魚市場のはずなのに人の気配を発していない。

束の間、道に迷った。

まさにスナフキンのように漂流者の気分だった。

すると人影が近くをかすめた。

その背中を追うように歩いていくと、数店の食堂が営業中を知らせる暖簾を掲げていた。

その矢庭に空腹が音を鳴らして迫って来る。

その看板は大人しげな白い光を放っているだけなのに、やけに目立っていた。

「福魚」は、読んで字のごとく福岡の魚だからなのか? それとも福を呼ぶ魚だからなのか?

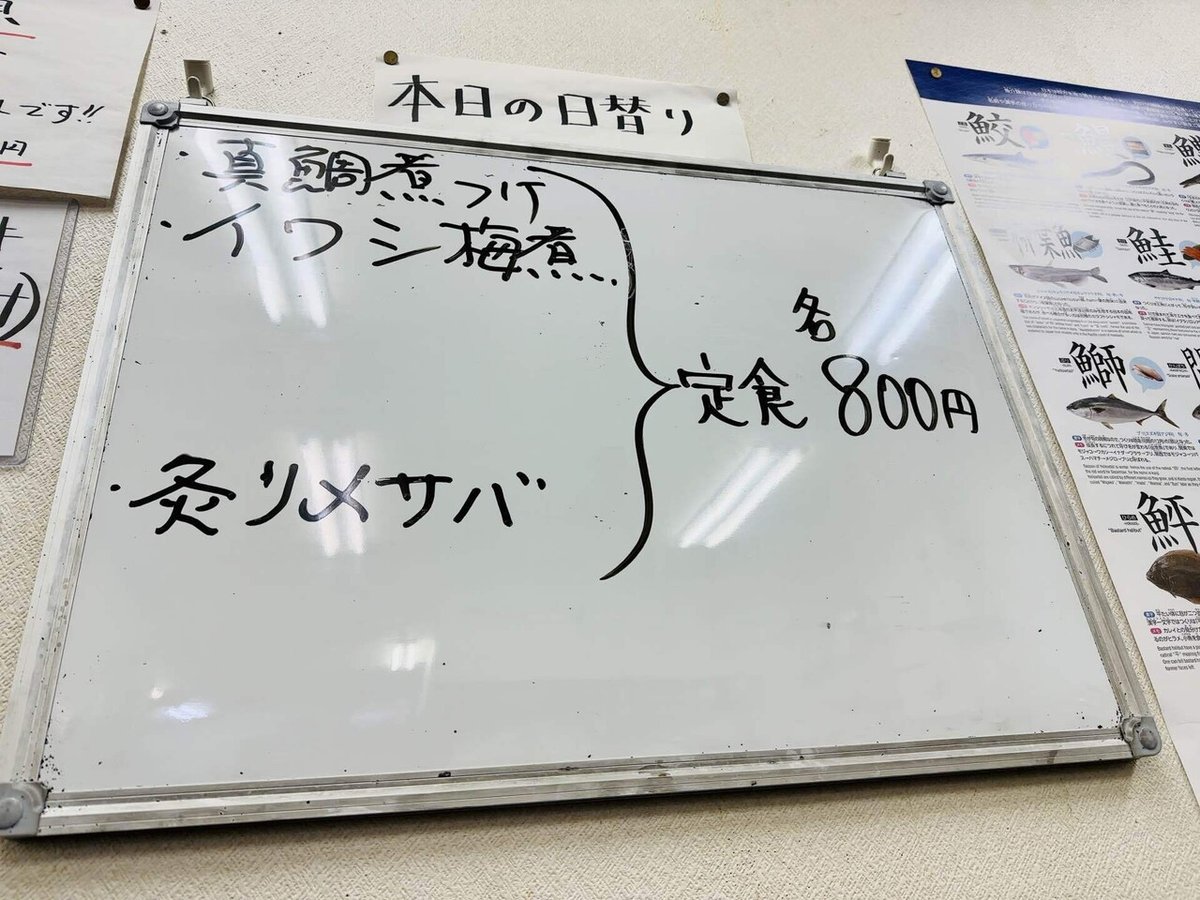

ホワイトボードに書き記された定食も3品しかなく、800円という料金でしかもアンバランスなレイアウトがやけに目を引く。

興味と食欲が店内へと導いた。

店内は至って広々としていて、まだ客は不在だった。

テーブル席に座ると、インド系のスタッフがお茶を運んできた。

福岡の魚といえば、もちろん鯖と鯛を想起する。

ここは「真鯛煮つけ」を選ぶことにした。

隣の席に2人の男性客が席に着いた。

すぐに大阪弁とわかる語り口調で、彼らも同様に「真鯛煮つけ」を頼んでいた。

馴染みのない店で同じメニューを注文されると、どことなく安堵するのは私だけだろうか?

訪れたそれは、まさに庶民的で大衆性を帯びた何かにふさわしい。

ホワイトボードのアンバランスとは裏腹に、味付けは実に絶妙なバンランスを保ち、ご飯が弾むように口内に運ばれる。

そして胡麻鯖を突いた。

ほんのりと胡麻の風味が真鯛の波調に合わせて訪れる。

その波調は、スナフキンの幻影を呼び覚ました。

「死ぬまで旅を続けることができることほど、幸福な人生はない」

と、彼は唐突に飄々と語り始めた。

さらにこう付け加えた。

「僕は物心がついたときからたった一人で旅を続けてきた。多分、これからもそうするだろう。それが、僕にとっては自然なことなんだ」

死ぬまで旅を続けることができることほど、幸福な人生はない。

福岡の海の幸に心ゆくまで噛み締めながら、スナフキンとさらに語らおうとすると、

「だめだよ。僕は孤独になりたいんだ。来年の春、また会おう」

彼は最後に言い放ち、私の脳裡から唐突に去っていった。

外の朝の風の冷たさは変わらなかった。

海の向こう、おそらく半島から流れ来る雲を見上げて、私は再び福岡の魚を愉しみながらスナフキンと語り合うことを誓うのだった……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?