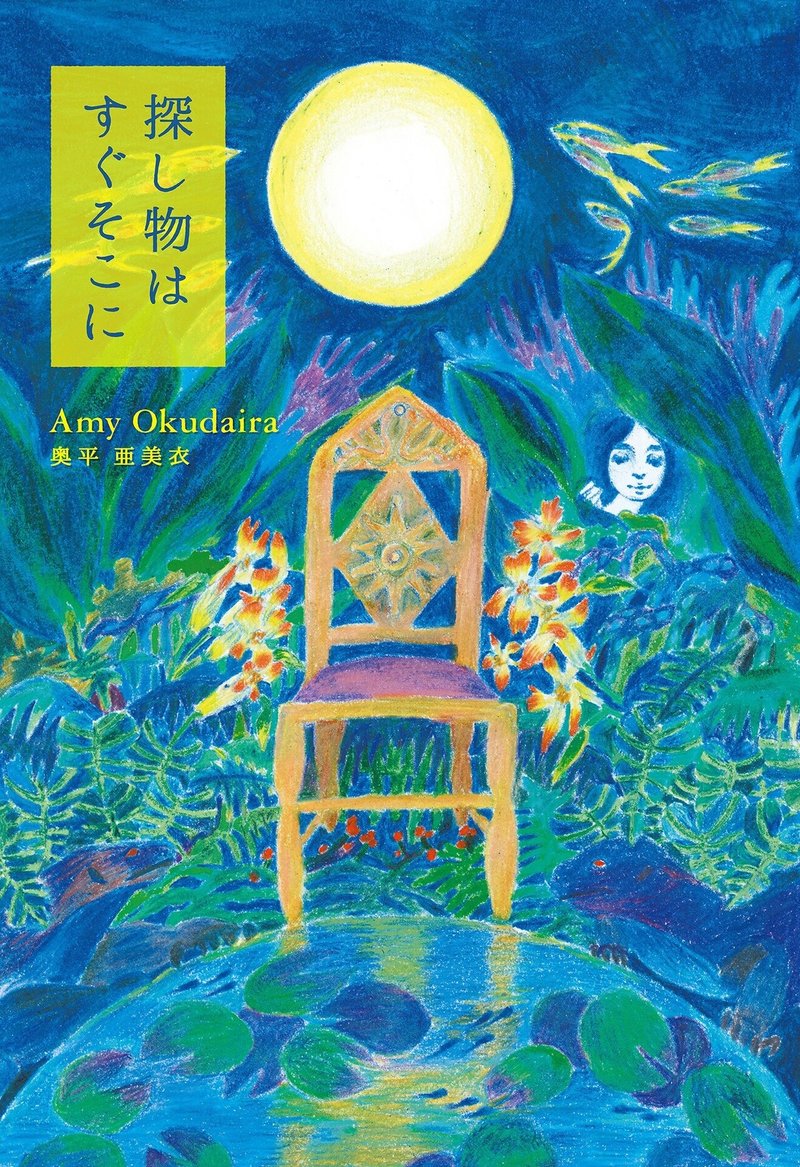

わたしが意識を向けなければ、それはないのと同じことになってしまう #5 探し物はすぐそこに

仕事、恋愛、家族、夢。いつも何かが足りない、そう思っていた。人生の迷子になってしまった「わたし」は、思い通りの人生を見つけるため、バリ島へと旅に出る……。ベストセラー『「引き寄せ」の教科書』の著者として知られる、奥平亜美衣さんの小説『探し物はすぐそこに』。スピリチュアル好きの人も、そうでない人も、人生に悩んだらぜひ手に取りたい本書より、物語のはじまりをお届けします。

* * *

アグンと話していると、少し調子が狂う。でも全く不快ではない。不快ではないどころか、たしかにその通りだし、それが本質なんだと思えてくることばかりだ。

部署異動を告げられてから、何人かの友人にこの話をしたが、わたしは会社や上司から、いかにひどい扱いを受けたか、という話しかしなかったし、友人はみんな「ひどい、可哀想」と一緒になって、会社や上司を非難してくれた。

そうやって友人たちに愚痴を撒き散らしていれば、何も解決はしなくても、一瞬だけかもしれないけど気が晴れたし、それは自分のせいではないと思えて、気がラクだった。そう、何が起こってもそれは別に自分が悪いからではなく、会社や上司のせいだったのだ。

そして、上司もまた、そのまた上司の言う通りにしただけか、会議でそう決まったことを、会社としてそう決まったこととしてわたしに伝えているだけなのも知っているけれど。

結局、誰がわたしの異動を望んだのか、誰の意思なのか、誰が決めたのかは、大きな会社ではわからないようになっている。でも会社としてそうなった、ということで、わたしの運命が決まってしまう。会社とか組織というのは実体があるようでいて、どこからどこまでが会社なのかわからない。

好きでもなく、情熱を感じていたわけでもない仕事がなくなった。それは、自分の願いが叶った喜ばしいことのはず。でもそうなったとたん、自分には何の価値もないように感じ、世界のどこにも自分の居場所がないような気がするのは、冷静に考えてみると不思議だ。

「由布子さん、その仕事、やりたくてやってたわけじゃないんでしょう?」

「やりたいかと言われたら、よくわからないわ。仕事だからやっていたのよ」

「自分の魂に定められた道以外のことをやっていると、そうやって邪魔が入るようになっているんですよ。変わらなければいけない時、神様は、ちゃんと変化を与えてくれるんだよ」

やりたくてやっていたわけではない、それに間違いはなかった。でも、魂の道とかそんなことは考えたことがなかったし、神様が変化を与えてくれるなんてそんなことがあるのだろうか?

「すべては、願い通りになっているんだよ。ほんとうに魂が望んでいることは叶うようにこの世界はできているし、魂の道に導いてくれるサインはいっぱいあるんだ」

たしかにわたしは、もうこの仕事をやりたくないと思っていた。そして、営業部から抜けられることに、心のどこかでほっとしている自分を発見していた。

「うまくいかないのは、自分の魂が描く運命にあるもの以外を欲しがるからだよ。でももし、自分の運命に流れてくるものを読み取ってそれをキャッチするように生きていたら、ちゃんと自分の道に運んでくれるんだ」

「わたしの魂の道にあるものはなんなのかしら?」

「それは、自分で見つけるしかないんだ。でも、これだけは言っておくよ。ただ安定したいとか、ラクしたいとか、人にどう思われるかが最初に来るうちは、魂の望みにはたどり着けないよ。

先が見えなくても、大変でも、人にどう思われようとも、自分の魂が求めることの中にそれはあるんだからね。由布子さんの心はちゃんとそれを知っているよ。みんなちゃんとそれを持って生まれてきているんだから」

この約一時間でわたしの耳に入ってきたのは、これまでわたしの周りで交わされている種類のものと全く違った会話だった。

普段、わたしの周りの人たちが話すのは、あの人が今こんな仕事をしていてこんな調子だとか、あの上司は先行きが怪しそうだとか、あの会社の給料や待遇はこんなだとか、どのレストランが美味しかったとか、彼氏とうまくいかないだとか、そんな話ばかりで、魂とか運命とかについて話したい人はあまりいないようだった。

東京からここまで、飛行機に乗って七時間ほど移動しただけで、ここだって同じ地球上のはずだし、外国人とはいえアグンのしゃべっているのは日本語なのに、全く別の世界に紛れ込んでしまったように感じた。

不思議の国に迷い込んだアリスはこんな気持ちだったのかしら?

ホテルまではあと二十分ほどということだった。

アグンがしゃべらなくなったので、わたしは窓の外をボーッと眺めていた。

田んぼや民家や、小さなローカル向けのレストランとそこで食事をとる人たち、スパらしきお店の前でお客さんを待ってたむろする従業員たち。バリ島の日常であろう景色が目の前を次々に流れていく。

もう夕方に近い時間だというのに、バリの空は、日本とは同じと思えないほど青色が濃く奥行きを持っているように感じられた。東京でも青空の日はあったはずだが、今はどんよりとした曇り空の東京しか思い出せない。

バリに来たからといって、日本での状況は全く変わっていないけれど、でもここにいると、そんなことを考えたって仕方がないと思えた。目の前にある世界だけが、わたしにとって音と色と光と匂いを持った、意味のある世界だという風に感じた。

わたしが意識を向けなければ、

それはないのと同じことになってしまう

ホテルに到着すると、アグンと同じ服を着た、アグンよりは少し歳上の男の人が迎えてくれた。

ホテルのロビーに一歩足を踏み入れたとたんに、明らかに空気が変わったのを感じた。神社の鳥居をくぐった時にも同じように感じることがある。神社は、ヒヤリとして背筋がぴんと伸びるような空気を感じることが多いけれど、ここは、空気が柔らかく、そして暖色系の色がごく薄くついているかのように感じられる。さらには、香りまでついている。

気のせいでなく、ほんとうによい香りがするのだった。

ゲストを迎えるためのホテルのおもてなしの演出として、香りをつけているのか、それともこの場所が自然とそうなっているんだろうか? わからないけれど、壁もないこの大きな空間をいつもこの香りで満たすのは、人間の思惑や力では無理なような気がした。

チェックインを終え、部屋に案内された。部屋は全体的に焦げ茶色をした重厚な木の空間で、アジア風の豪華さとでも言うのだろうか、決して華美な装飾がしてあるわけではないのだけれど、手もお金もかけられていると思った。

壁には、これ以上この場所にぴったりくるものはないと思えるような、バリの人々の生活を描いた絵画が掛かっており、部屋のあちこちには焦げ茶色を基調とした調度品の数々が、この部屋が造られる前からそこに鎮座することが決まっていたかのように置かれていた。新しいホテルのはずだけれど、新しさの中にすでに貫禄があるという、とても不思議な空間だった。

ひとりには広すぎる部屋で少し落ち着かなさを感じたけれど、ソファに身体を沈めたら、少しこの空間に心も身体も馴染んできて心地よくなってきた。

テーブルには、ウェルカムフルーツとして、マンゴスチンとバナナとリンゴと、名前はわからないけど栗のような形をした茶色い皮に包まれた果物が置いてあった。あとから聞いたのだけど、スネークスキンという名前のフルーツだそうだ。

マンゴスチンは、前回バリに来た時に初めて食べてから大好きになったけれど、日本では一部の高級スーパーやデパート以外ではなかなかお目にかかることもできないので、ここに置いてあったのはとても嬉しかった。

ひとつ手に取り、赤紫色の硬い皮に爪を立てて剥いて、その白い柔らかい実をひとつ口に運ぶ。甘酸っぱさが口の中にひろがって、わたしはそれをじわりと感じた。美味しいものを食べた時に起こる口の中が痺れるような感覚が数秒続く。

これを豊かさというのかもしれない、と取りとめもなく思う。

フルーツをゆっくりと味わうという何でもないようなことを、わたしはここ何年もしていなかったように思う。もちろん、フルーツを食べる機会は数え切れないほどあったはずなのだけど、何を食べてきたのか、どんな味だったのか、その時どう感じたのか、全く覚えていなかった。

テーブルに盛られたフルーツは、ひとりで食べ切るのは難しいほどの量だったけど、全部味わいたいとそう思った。食べ切れなかったものが明日のハウスキーピングで片付けてしまわれないように、「このフルーツは片付けないで」と英語でメモを残しておいた。

このホテルは、去年のゴールデンウィークにここに泊まった会社の先輩に教えてもらったものだ。一応世間では一流企業とみられている会社で働いている同僚や先輩たちは、休暇の過ごし方にもこだわりを持っていた。雑誌に載っていたところに泊まったと嬉しそうに語っていたけれど、どうみても雑誌の影響で行っただけで、このホテルが似合うようなタイプの先輩ではない。

自分がほんとうにこのホテルに泊まりたくてそうしたのか、それともこんなホテルを選んで泊まることができる自分を演出するためにやっているのかしら? なんてその時はちょっと意地悪なことを考えながら聞いていたのだけれど、その先輩がこのホテルの話をしてくれたことに、今は感謝していた。

◇ ◇ ◇