機械・プラント製図技能士取得への道 6.過去問の練習方法

前回は必要な知識・能力の勉強方法についてお話ししましたが、今回は過去問の練習方法について話していきます。

実技試験に関しては、どんなに必要な知識を習得しても過去問を何回か実施しないと合格点は取れないでしょう。合格のポイントは、作図スピードになります。過去問を何回も実施してある程度余裕で終了できる作図スピードに達しておきたいものです。

■過去問の入手方法________________________

大きく分けて下記の4つがある。

①中央職業能力開発協会の公式サイトで無料閲覧(過去3年分のみ)

②都道府県の職業能力開発協会のコピーサービスを利用(過去3年分のみ)

③参考書に収録されている過去問を使う

④職場の先輩から入手

①中央職業能力開発協会の公式サイトで無料閲覧(過去3年分のみ)

直近3年分の過去問が、中央職業能力開発協会の公式サイト(下記リンク)で公開されている。

解答例もあるが、残念ながら閲覧のみでコピーはできず実技試験の練習には不向きである。

ただし、学科問題に関してはこれで充分である。

②都道府県の職業能力開発協会のコピーサービスを利用(過去3年分のみ)

各都道府県の職業能力開発協会では、コピーサービスを提供しているところが多い。

· 直近3年分の過去問を印刷してもらえる

· 有料(都道府県により値段が異なる)

だいたい300~500円+送料(郵送のみで直接取りには行けない)である。

ただし、A3に縮小されてしまうので自分でA2やA1に再度コピーしなおす必要あり。課題図は原寸にしないと寸法も測定できないので。

参考までに下記は静岡県、愛知県、千葉県のリンク。

下記は各都道府県別の職業能力開発協会のHPリストです。

https://www.javada.or.jp/kyoukai/itiran.html

③参考書に収録されている過去問を使う

以前紹介した下記の参考書にも2年分の課題と解答例が収録されている。

しかし、これもかなり縮小(B5くらい?)されているので、自分で原寸の大きさになるようにコピーする必要がある。

④職場の先輩から入手

これは、職場の環境次第ですがこの資格取得が推奨されているような職場なら必ず先輩方が過去問を持っているはず。声をかけてみるのもよいのでは。

以上の入手方法があると思います。

この中では②のコピーサービスを利用して原寸になるように自分でコピーしなおすというのが一番よいかと思います。

ちなみに私の職場では、会社全体で中央職業能力開発協会と契約(有償)して過去問5年間分くらいまとめて必要部数分の原寸コピーをいただいていました。

■過去問の練習方法_______________________

練習方法の説明は、必要な知識と能力をある程度習得していることを前提に話していきます。

①時間配分

私が社内の製図講座で講師をしていた時に、なかなか合格点がとれなかった人の原因はほとんどが時間不足。

練習では、各作業内容ごとに目標時間を決めて作業に取り掛かろう。

例えば、2級なら全部で4時間なのでこんな感じ。

・課題内容確認、形状把握、採寸 45分

・図形作図 120分

・寸法、公差、はめあい、表面性状 60分

・チェック、見直し 15分

当初は形状把握、採寸だけで1時間以上かかってしまい作図も3時間くらいかかり寸法が全く入らない ということになるだろう。

初めは目標時間を気にしないでとにかく100%完成を目標に始めたほうが良いと思う。

段々慣れてきたら、目標時間に近づけられるようにしていくとよい。

②形状把握

合格点がとれない原因の2つ目は、形状が把握できていないこと。

鋳物や機械部品に慣れていないと最初は戸惑うだろう。

装置の機能や部品構成を理解すると形状がある程度推測できる。

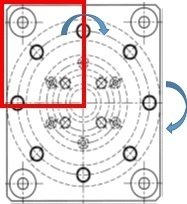

下記は、ウォーム(ねじ形状の歯車)とウォームホイール(歯車)がかみ合っている課題図で、それぞれの両側には必ず軸受けが配置され、その軸受けが嵌っている対象部品は丸い穴があいていることが推測できる。

また、歯車の周りは回転するための隙間が設けられた箱形状になっているだろう。

どうやって組み立てるかも考えてみてほしい。ウォームもウォームホイールも内部に入れるためにどこかが解放形状になっているはず。

部品の位置がどこで決まってるかも一緒に考えてほしい。

ウォームはこの図で上下と前後方向は軸受けで決まっているが、左右方向はどこで決まっているのだろう?

左右方向も軸受けで決まっている。ウォームの軸部分に段差があり、その段差が軸受けにあたって決まっている。さらには、この軸受けは別部品によって押さえられて決まっている。このことがわかると、寸法の入れ方もおのずと理解できるはず。

つまり、形状把握をスムーズにできるようにするには下記を意識して練習すればよい。

・装置の機能や部品構成を理解する

・どうやって組み立てるか

・部品の位置がどこで決まってるか

それでも慣れるまでは、なかなか形状が理解できないだろう。

そんなときは、1つ下の級の課題から練習することを推奨する。

1つ下になると部品点数も減少するし、形状もだいぶ簡単になってくる。

慣れてから受検する級の課題に移っていく というやり方が一番良い。

また、図形にのみに特化して練習するというもありだと思う。

図形だけを描く練習とし、形状を把握したら採寸もしないで透明のシートを課題図に重ねてフリーハンドでなぞりながら描いていくと短時間で練習できその分たくさんの過去問に挑戦できる。

もちろん、採寸してCADで図形だけを作成してもよい。

とにかく数をこなして鋳物部品と部品構成に慣れることが一番大切なことだと思う。

③作図(CAD)のスピード

単純に手を動かすスピードも速くしていきたいが、

1本の直線を引くだけでも多種類のメニューがあり、どのメニューを使うのが早いのか、考えながら作成していかないといけない。

水平な直線を描くだけでも、直線のメニュー はもちろん オフセット やコピー などがある。そのあとの作業(線分調整等)も考えて描いていきたい。

CAD特有の機能も有効に利用していきたい。

例えば、左右対称形状なら半分作成して反転コピーするとか さらに上下も対称なら上下にも反転コピーすれば 1/4の作成で済むことになる。

常に効率よく作成することを練習の段階から意識してほしい。

④解答例との比較

図面が終了したら、出来上がった図面と解答例との比較をしていきたい。

図形で勘違いしている形状、抜けている形状があるか?

寸法、記号等で抜けている箇所があるか?

採点は自分ではできないが、とりあえずは図形で50点、寸法・記号等で50点としてだいたいの点数を出してみるとよい。(実際の比率は違うが)

もし時間があれば、間違えた(抜けていた)ところをすべて修正して完璧な図面にしておきたい。

◾️過去問の練習回数_________________________________________

今までの検定試験の課題を見ると、年度によりかなり難易度が異なり難易度の高い年度になることも考えて 常に70点以上確保できるレベルにしておきたい。

社内で製図講座の講師をしていたときは、設計業務は数年経過しながらも初めて2次元図を作成したメンバーが70点以上とれるようになるまで だいたい7、8回の実施が必要だった。

多分 このくらいの回数は必要かと思う。

解答例とのチェックで、図形 寸法等 ともに70%以上できるまでは続けるべきかと思う。

今回の記事は以上です。

今回も記事をお読みいただきありがとうございました。

次回は、実技試験の作成手順をもっと詳しく説明していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?