京町家との格闘をお話ししてみなさんと一緒に考えます

その8 今なぜ京町家か

今というのは過去の終わりであるとともに、未来の始まりであって、今は永遠の今である。したがってこの今において、我々は過去に結び付き、かつ過去を生かしてこそ、初めて未来の鏡になる。 安岡正篤(『日本の伝統精神』)

かつて縄文時代から弥生時代に変わる時に日本民族が入れ替わったという見解がありました。宇宙と交感するような装飾的な土器から機能的で近代的でさえある土器への変化が、そのように考えられた理由でした。しかし土器サンプルが増えるに従い、縄文から弥生への変化が緩やかにつながり民族は変わらなかった、ということになりました。仮に2,500年後に奇跡的に人類が生きながらえていたとして、発掘の結果、戦前までの住まいが戦後に「家に帰ればSハウス」のようなものに置き換わっているのを見て、なぜ今われわれが住んでいるような合理的な住まいを捨てて、このような住まいに置き換わったのか、といぶかり、敗戦によって侵略され日本人が入れ替わったのではないかと思うかもしれません。それほど近世から近代への変化は、海外(主に中国)の文物を積極的取り入れた天平、平安初期、室町時代をはるかに超える激変でした。

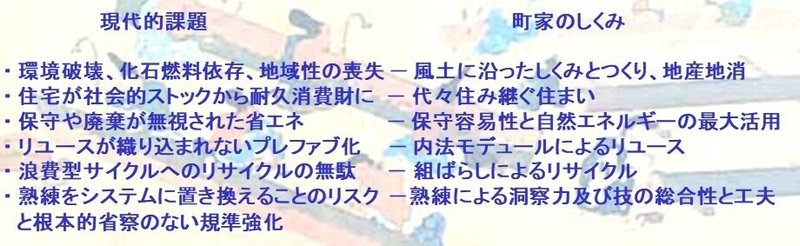

これまで掲載した私の稚拙な論考を読んでいただいた方は、この人は京町家を持ち上げているのだろうか、それとも現代をこき下ろすために京町家をネタにしているのかと不審に思うかもしれません。実はその両方をセットとして考えていて、今かかえる住まいをとりまく問題が伝統と現代をうまく接続できなかったことに起因すると考えているからです。これまでの論考のまとめのようになりますがその想いをお話しします。

循環型住まいづくり 町家や民家はその地域で手に入る材料で造られました。銘木などは遠地から調達することはあっても、構造材の杉、檜、松などはその場所あるいは川の流域から運ばれました。壁土も同様で京都の中心部では空き地や田畑から聚楽土や九条土を採取しました。木舞は竹が手に入りにくい北陸では葦や木が使われました。かつてはどこの村にも瓦屋がありました。輸送手段が限られたということはあったと思いますが、必要があれば京瓦や紀州の木材が船で江戸まで運ばれたわけで、運搬費の節約とともに建ててしまいではなく、維持管理の補修材の調達を含めてそれが一番合理的でした。特に木材は杉であれば2~30年、檜であれば4~50年で再生産できるわけで、地産地消の循環型の建築生産でした。また素材と合わせて土地の風土に見合った様々な形の建物が生み出されました。あらためて述べる必要はないかと思いますが、現代は経済的合理性のみで有限の素材や化石燃料を消費して取り尽くすことに目をつぶる建築生産で、かつ全国一律の基準(積雪や震度は一定程度考慮しているものの)で地域性を顧みず持続可能なやり方ではありません。

本当に省エネ? 高気密・高断熱による省エネの住まいが推進されています。冷暖房空調コストを削減するために高気密・高断熱にして外界との温度差によるヒートロスを防ごうとするものです。一方で建材や家具に含まれるホルムアルデヒドなどの揮発性化学物質(VOC)やダニやカビなどのアレルギーの原因になる細菌等を室外に排出するために、シックハウス対応の24時間換気が義務付けられています。建材等は揮発性化学物質が飛散しにくいものに変わっていますが、高気密・高断熱は結露を招きます。床、壁、屋根を断熱して窓枠の気密性を高めて複層ガラスにして空調をすれば表面結露は防げますが、床、壁、屋根の内部結露は防げません。それを防ぐために断熱材の内側に防湿シートを入れて断熱材や外側の材料に湿潤な温かい空気が抜けないようにするのですが、防湿シートには継ぎ目ができますしタッカーなどで止めて穴が開きます。なにせ空気を遮断することは至難の技です。内部結露はカビやキノコを発生させ構造材の木部を腐朽させます。

目先の化石燃料の節約のために建物の寿命を縮めることで、廃棄や再築のために化石燃料を消費する、また室内環境の汚染につながることになるとしたら本末転倒です。伝統木造家屋の温熱環境をどうするかということはありますが、上記の問題は先述(その3.暑い、寒い、暗い、狭い、プライバシーがない?)したように町家や民家には無縁な話です。

リサイクル、リユース、プレファブ 「千両の家もウラ荒木」といい、伝統木造には古材が使われています。節約も当然ありますが、古材は枯れていて(乾燥)狂いが少なく優れた材料です。銀閣寺にも古材が使われています。跡継ぎのために秀吉は聚楽第を破却します。なんちゅうもったいないことをと思いますが、伏見城、西本願寺飛雲閣、醍醐寺三宝院唐門、妙覚寺山門などに移築されています。そんなことができるのも建物を建てて使って用が無くなった時にどうするかという建物のライフサイクルが見通されていて、それが組みばらしができるという建て方に反映されているからです。

それに比べて現代の建物はプレファブですら建て方の工業化、工期短縮は考えられていてもリユースは考えられてなく、破却するときは、普通に解体でせいぜい解体材料の分別程度です。そしてリサイクルといっても例えばアルミサッシュは分別してアルミ工場に輸送して熔融してインゴットにして、アルミサッシュ工場に輸送し加熱して円筒形のビレットに加工して、押出成形で型材にして表面処理をしたうえで出荷します。それは鉄筋やコンクリートなどのリサイクルも同様で、大量の石油エネルギーを消費するリサイクルシステムです。

京町家は平面の寸法は畳のサイズが決まっている内法モデュールです。3尺1寸五分×6尺3寸(約955㎜×1,909㎜)が畳のサイズです。柱の芯寸法は畳の枚数+柱巾になります。したがって4帖半間と8帖間では1間や間中(半間)の寸法が異なります。4帖半間では955×3+120(柱が4寸の場合)で2,985㎜になり1間は1,990㎜です。8帖間では955×4+120で3,940㎜になり1間は1,970㎜です。床から鴨居までの高さ(内法)も決まっていて5尺7寸(1,727㎜)です。したがって畳に関わらず建具もリユースが可能です。架構の刻み(仕口、継手、枘等を刻む部材加工)はめんどうのように見えますが、間取りや屋根勾配と庇や大戸などの装置および床などの設えを板に描いた板図と、平面寸法(横杖)や縦方向(竪杖・矩計)を刻んだ尺杖があれば問題ないです。板図に記される通り番付(表を下にした間取の左からい、ろ、は、そして前から奥へ一、二、三)と尺杖によって複数の大工が刻んでも間違いが起きませんし、工期のない場合に複数の工務店が関わる「割帳場」も可能になります。梁や柱にも番付を記しておけば、ばらして他所で建てることも容易です。今はクレーンを使った建て方でも2~3日かかっていますが、このやり方で大店は別として普通の町家は1日で建て方を終えたということです。まさにプレファブと呼ぶにふさわしいと思います。

熟練の職人は要らない? モースは日本の職人が優秀でありどんな寒村にも必ずいることに驚いています。また決まりきったことだけではなく初めて見る課題も工夫して粘り強く成し遂げるといっています(『日本の住まい・内と外』、『日本その日その日』)。このような来訪者の証言はほかにもあり、戦国時代にもあります。その職人たちは消えたわけではないでしょうが、証言のような遍在する存在ではなくなりました。

住宅メーカーも当初は地域の職人に頼っていましたが、徐々に熟練に頼らない生産システムに切り替えていきました。ツーバイフォーは日本の風土や職人による生産組織にそぐわないといわれましたが、1974年に「木造枠組み壁工法」として基準法により認定されました。架構を組み立てるのに金槌と腕力だけで建てられます。また耐震性の向上を目指すなかで「在来軸組構法」が壁の耐力に期待することでツーバイフォー構法と変わらないものになっています。地場の大工が建てる「在来軸組構法」も架構はプレカットになり、大工はゴロンボ(丸太)の小屋組のみの仕事になっています。プレカット用の木材は人工強制乾燥のKD材やドライビームが使われ、内部割れによる強度低下の問題(ドライビームは出始めに)があり、含水率は20%以下かもしれませんが自然乾燥に比べて収縮が著しい。また腰掛蟻や鎌など継手の形状も限られ、仕口も短枘で金物の補強が必須になります。大工から引き渡しまでの間に仕口や継手がごそごそになっている、と聞きます。軸組を合板やプラスターボードで壁構造にしてしまえば強度や緩みは問題がないのかもしれません。しかし木材加工の基本的なことをないがしろにして、経済的合理性を追求しているとの感は否めません。

このような状況を招いたのは葉枯らし(山側に倒し葉をつけたまましばらく置く)やいかだ流しによる浸水乾燥、あるいは3~6か月保管するなどの伝統的乾燥方法と木材の収縮を前提にした柱の背割りや木裏、木表(木材断面の芯側が裏、辺側が表)の使い分け、仕口や継手の刻み、ないしは接合(たたき込み)の「技と知恵」を引き継がなかったことによるものだと思います。その「技と知恵」を捨てたことで、職人の「創意と工夫」も失われていくことになります。

次は「では今京町家をどう生かすのか」について考えてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?