すわり相撲の謎とその解明

座り相撲と僧清虚

座り相撲とはなんだ????と、思ったのはかれこれ10年前

関門海峡には僧清虚(そうせいきょ)の像が建っている。ここに訪れてからでした。

何の前情報もなく、岬に佇み自由の女神像よろしく炎をかかげるこの像を見たわたしは、これが偉人の像だとは思っていませんでした。

しかし、なんとこの方は18世紀の江戸末期、海の難所の小高い丘の上で、食うものも食わず薪を焚いて、何年も海の安全を守ってくれた素晴らしい方なのです。

wikipediaによれば……どうやら若い頃「座り相撲」で親友を殺めて、その菩提をとむらうために高野山に入り僧となったといいます。

座り相撲かあ、そんなに過酷なゲームなのか。

わたしは座り相撲をインターネットで調べました。

すわり相撲とは(案1)

体育座りで組み合って、相手の体勢を崩す遊びです。上半身だけで相手のバランスを崩します。しゃがみ相撲。

うーん、これで人が亡くなるような事故が起きるだろうか。

ながいこと謎だったのです。

おそらく、すわり相撲はとても白熱する。すわり相撲は通常の相撲とは別ジャンルのすわり相撲大会が行われ、すわり相撲選手権、すわり相撲チャンピオンシップ。そういった興行としてもとても流行したにちがいない。

疑問は疑問のまま、解決されなくても構いません。しかし頭の片隅に、「座り相撲。白熱するんだろうなあ」という思いがありました。

猿飛佐助と三好青海入道のすわり相撲

講談社の講談名作文庫9 猿飛佐助でも座り相撲の描写があるのです。

講談名作文庫9 猿飛佐助

佐(猿飛佐助)清(三好青海入道)

清「猿飛、どうじゃ、ひとつ座り相撲でもやらんか、非番の日は退屈でならぬわ」

といって入ってきたのは、青海入道と海野(うんの)六郎

佐「相変わらずだなおぬしは。よし一番やるか、せっかく塚原卜伝の赤城の奉納試合のくだりを読んでいるところだが……よかろう」

たちまち衆議一決して座り相撲がはじまった。この相撲が豪傑そろい力自慢同士だから、どうして生やさしいものではございません。座り相撲だか、立ち相撲だかわからないくらい。ドタンバタンとその勢いのすさまじさ。

清「やっ、どっこいまだまだ」

佐「うーむ、くそっ、しりをつねったな、よしこうしてくれるっ」

いいざま、足に手をかけて、はね上げたからさすがの青海入道たまりかねて、ドウと倒れた、それが運悪く、机のそばの文箱に足がぶつかったから、バリバリと文箱は破れて中のものが散らばった。

すると目の早い青海入道、なにを見つけたか、

清「ややっ、猿飛、これはなんだ、おい女の手紙ではないか、こいつけしからぬやつじゃ」

この後、佐助の机からラブレターが出て来るので、三好青海入道と海野六郎が、オクテの佐助に代わってラブレター読み上げシーンが続きます。キャー!

しかしまあ、こうして座り相撲をするのですね。

これを読んだのは最近の話ですので…再度わたしの謎

「座り相撲とはなんぞや」という疑問が…

講談名作文庫が書かれた1970年ごろは、この講談のメインターゲットである子供の間でも座り相撲が大いに行われていたのではなかろうか!

そのような疑問がムクムクと持ち上がってきたのです。

再度インターネット、グーグル先生によって、その謎を解明するぞ!

すわり相撲とは(案2)

いやあ違うっしょ

すわり相撲とは(案3)

お互い中腰で、手で転がしあう。…………いやあ違うっしょ……

すわり相撲とは(案4)

両腕を互いに組み合った状態で転ばしあう。

合気道の動画もいくつかありました。

これかなあ…ちょっと違う気がする。

真のすわり相撲とはなにか

そのような問いに意味があるかというと、たぶんですが、ありません。

皆さまの考えているすわり相撲も、確かに充分に、十二分にすわり相撲なのです。なので、そういう方に対して

「おまえのすわり相撲は、すわり相撲じゃねえぞ」

という発言をしてはいけないでしょう。

あくまで私が求めているのは

危険で、人を殺める可能性さえあるもの

子供も楽しめて熱中できるもの

だというだけです。

ああ、座り相撲ってどんなだろうなあ、そんな中、葛飾北斎の絵が私の目に飛び込んできました。X(twitter)ですね。

様々なすもう

尻相撲

ふむふむふむ、ほほうほほう

左上から尻相撲、座り相撲、足相撲

右上からは、さぎ相撲、三尺相撲。

ですか。

…………

──お前らの尻相撲は、別のものだ。古式ゆかしくお前らもこのポーズで尻相撲をするがいい

なんていう事を言ってはいけません。でも見てみたいですね。

足相撲

これもまた、現代でよく行われているものと変わってますね。

おそらく、手をついたままで右足だけで吊ったり押したりするのでしょう。

さぎ相撲

昔のものも、現代のものも、そこそこ平和な気がしますね。

三尺相撲

三尺、およそ90センチですね。

現代の押し相撲に似ているのでしょうか。これは謎でした。

Twitterでは引きくらべではないか?という意見もありました。

また、この三尺相撲だけ行司とみられる男もいますが…もしかして三人で戦うというわけでもないでしょう。三尺の距離かなあ…とも思いますが、

私の見立てでは、三尺の高さ以上に頭をあげてはいけないルールかなと感じました。蹲踞ですし、移動はしていいのかもしれない。

いよいよ座り相撲の答え

これはGoogleで検索しても出てきませんでしたが、Twitterで検索すると、紹介してくださっている方がおられました。

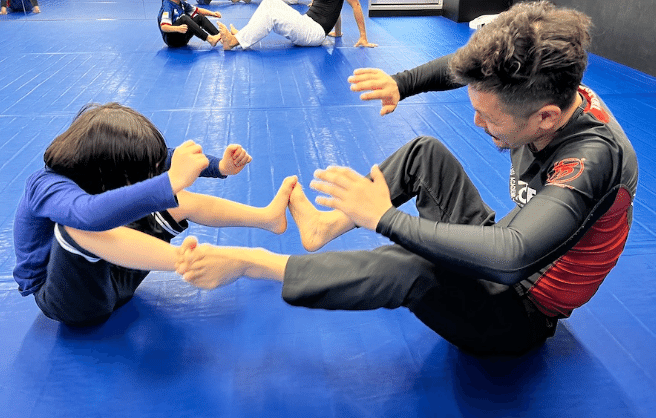

実は激しい攻防だった!

— 武術研究稽古会 修武堂 (@shubudo21) February 29, 2020

津軽の昔のネマリ相撲。

打投極の技もありました。

相手の喉元に親指を突きいれる技も… pic.twitter.com/BnmM8IxGCA

これが正解ですね!これしかない!という感じです。

座った状態で武芸の稽古になりそうだし、座敷で楽しめそうです。

津軽ではネマリ相撲とも呼ばれていたのですね!新しい知識もいただきました!最高ですね!

まとめに

おそらく、私の求めた座り相撲はネマリ相撲だと思います。

しかし、世界は広い。

今回紹介したものが、実は別の資料もあってそれは違うよ!

ということにもなるでしょう。そうなったらごめんなさい。

そしてそうなったらまた、新しい相撲の形を紹介していきたいと思います。

お読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?