ヴァージニア・ウルフ『フラッシュ ある犬の伝記』訳者解題(text by 岩崎雅之)

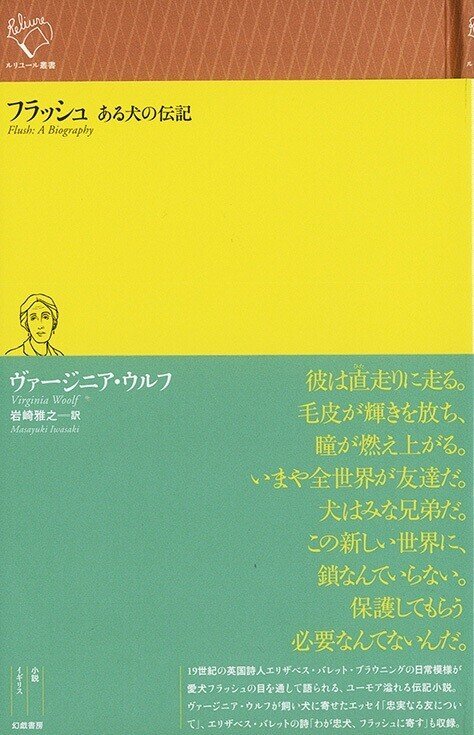

2021年2月24日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第14回配本として、ヴァージニア・ウルフ『フラッシュ ある犬の伝記』を刊行いたします。ヴァージニア・ウルフ(Virginia Woolf 1882–1941)は20世紀イギリスのモダニズム文学を代表する女性作家。『ダロウェイ夫人』『灯台へ』『波』といった〈意識の流れ〉など人間の内面世界を追求した代表的小説作品のほか、『自分ひとりの部屋』『三ギニー』といった名エッセイストとしても人気の高い作家です。

本書のタイトルにもなっている「フラッシュ」は犬の名前。フラッシュの視点から、19世紀の英国詩人エリザベス・バレット・ブラウニングの日常模様が語られていく物語です。夏目漱石の顰みに倣い、英国版「吾輩は犬である」と名づけたくなるようなユーモラスな小説作品です。

本書『フラッシュ』は、言語と非言語、人間と非人間の間に身を置こうとしたウルフの原文の調子――フラッシュが五感を通じて得た感覚を、人間の視点ではなく犬の視点から描き出そうとする――を翻訳することに努めました。いわば、フラッシュになりきろうとしたウルフの感覚や意識を日本語に移しかえた古典新訳となっています。また、犬好きのウルフが飼い犬に寄せたエッセイや、フラッシュをモデルにエリザベス・バレットが書いた詩などを併せて収録しました。

以下に公開するのは、訳者・岩崎雅之さんによる「訳者解題」の一節です。

ヴァージニア・ウルフ『フラッシュ ある犬の伝記』訳者解題(text by 岩崎雅之)

『フラッシュ』誕生秘話

『フラッシュ』は、1933年10月5日に産声を上げた。このときウルフ、51歳であった。出版から2年前の1931年7月、上述の通り、彼女は過酷であった『波』の創作活動からの気分転換を図り、ヴィクトリア朝女流詩人の飼い犬の伝記の執筆を開始したのであった。主要登場人物6人の意識が内的独白によって滔々と綴られていく『波』という前衛的な作品と、ユーモラスな語り口で綴られる前代未聞の犬の伝記という『フラッシュ』は、似ても似つかぬ2作品のようだが、この時期のウルフの縦横無尽の創作活動の緊張と弛緩のパターンを理解するうえでは、格好の一組みとなっている。ウルフ自身、『フラッシュ』を「いたずら」(escapade)と呼び、創作初期の段階から『オーランドー』のような位置づけの作品であることを自認していた。

ウルフの創作ノートによると、『フラッシュ』の正確な執筆開始日は1931年7月21日である。前年に、ブラウニング夫妻の恋の顚末を主題として扱い、ロンドンで大きな評判を呼んでいた劇作家ルドルフ・ベジア(Rudolph Besier 1878‐1942)の『ウィンポール街のバレット家 The Barretts of Wimpole Street』(1934年に『白い蘭 The Barretts of Wimpole Street』というハリウッド映画に翻案された)を鑑賞したことがきっかけとなった。『ウィンポール街のバレット家』は、エリザベス・バレットとロバート・ブラウニング(Robert Browning 1812‐89)の恋愛模様を描くうえで、専制君主的であったバレット氏を、娘エリザベスに対し、近親相姦的な欲望を抱く父親であるかのようにも造形したため、ロンドン界隈で大きな騒動を巻き起こしていたのであった。ウルフもこの騒動のことは知っていた。彼女は前月までサセックスの別荘モンクス・ハウスに滞在していたが、10月4日にロンドンに上京し、その2日後に本作を観賞、のち「イェール・レヴュー Yale Review」の編集者ヘレン・マカフィー(Helen McAfee)に宛て、『ウィンポール街』のストーリーには興味を引かれたが、やや過激であり、がっかりした、という感想を手紙に綴って送っている(1931年7月2日)。友人の作曲家エセル・スミス(Ethel Smyth)にも、あの劇にはやや物足りないところがあった、と同様の感想を漏らしている(1931年6月27日)。だが、バレット夫妻の人生にはいたく興味を覚えたようで、1931年3月時点で、マカフィーに対し、目下、エリザベス・バレットの『オーロラ・リー Aurora Leigh』(1856)をたいへん面白く読んでいる、と近況を伝えている。当時、ウルフの書斎にあったエリザベス・バレットの詩集は、1873年にロバート・ブラウニングがウルフの異母姉ローラに送った『オーロラ・リー』のみだったが、読了後、彼女はこの一冊から感銘を受け、1931年2月に書評の執筆を開始、同年6月に「イエール・レヴュー」に発表し、間をおかず、7月にエリザベス・バレットの伝記に着手したのであった。

ウルフによると、彼女が「犬の視点から見た、詩人エリザベス・バレットの伝記」という着想を得たのは、ブラウニング夫妻の手紙を読んでいたときのことであった。「書簡の中でフラッシュがとてもおかしく描かれていたので、一生の物語を与えてあげたいと思ったのです」と、当時のあらましを文学界の庇護者役であったオットリン・モレル(Ottoline Morrell 1873‐1938)に手紙で伝えている(1933年2月23日)。だが、夫妻の手紙の他にも、『フラッシュ』の制作の誘因となったであろう見過ごすことのできない傍証がいくつか存在している。まず1点目として、ウルフが観劇した『ウィンポール街のバレット家』の第三幕「ロバート “Robert”」に、エリザベスのいとこのベラ・ヘドリー(Bella Hedley)が、毎週バレットとブラウニングのやりとりを目撃しているのはフラッシュだけなのだから、この子も詩について多くを学んでいることでしょう、と述べる場面がある。このセリフにあるように、フラッシュはウィンポール街50番地の騒動に巻き込まれており、その様子がウルフに犬の視点から見たバレットの人生という妙案を授けた可能性がある。

2点目として、ウルフはトマス・カーライル(Thomas Carlyle 1795‐1991)と妻ジェーン・ウェルシュ(Jane Welsh Carlyle 1801‐66)の飼い犬ネロ(Nero)が擬人化されて登場する、夫妻の手紙の熱心な読者でもあった。その愛好ぶりは、「ジェーン・ウェルシュ・カーライルの手紙 “The Letters of Janes Welsh Carlyle”」(1905)と 「カーライル夫妻の新たな手紙 “More Carlyle Letters”」(1909)という書評を書くほどで、ウルフはジェーンのことを「偉大なる書簡作家」と呼び、その才能を高く評価していた。実際、『フラッシュ』の第五章にはネロの逸話が登場しており、彼女の影響を強く感じさせる。

3点目に、ウルフが幼少期にシャグ(Shag)とガース(Gurth)という雑種犬と牧羊犬を飼い、後年、風刺とユーモアを交え、彼らに対する思いを、本書収録の「忠実なる友について “On a Faithful Friend”」(1904)というエッセイとしてよみがえらせているという事実もある。多くの研究者が指摘する通り、「忠実なる友について」と『フラッシュ』の構成には、(1)冒頭でそれぞれの犬の生まれが高貴なものであると伝えられる、(2)ひとつ屋根の下に自分の敵となる犬が住んでいる、(3)家に戻り最期を迎えようとする、といった類似点が存在しており、このエッセイがのちに『フラッシュ』の創作に一役買ったとも考えられる。最後に、1926年7月に、友人であった詩人・小説家のヴィタ・サックヴィル゠ウェストから、金色の毛をしたコッカー・スパニエルを贈られているという事実もある。ウルフはこの犬をピンカー(Pinka)と名付け、『フラッシュ』の制作中はもちろんのこと、犬が亡くなる1935年までともに暮らした。ピンカーがフラッシュのモデルであったかもしれぬことを伝える逸話として、あるときウルフが、サックヴィル゠ウェストに、愛犬ヘンリー(Henry)の写真を新作のために使わせてくれないかと頼んだのだが、送られてきた写真の中に気に入るものはなく、結局、ピンカーの写真を『フラッシュ』の口絵に採用した、ということがある。当初ウルフは、ピンカーがメスであったために、彼女の写真を使用することには消極的であったが、最終的に採用していることからは、彼女が創作中に2匹を重ねていた可能性がほのめかされている。また、一連の経緯からは、ウルフのピンカーに対する特別な思い入れを読み取れなくもないわけで、そうであれば、冒頭で引用したベルの「犬好きではない」という言辞も、あくまで冗談として受け取っておいた方が賢明な発言なのかもしれない。補足として、ウルフ夫妻がピンカーの死後、その喪失感を埋めるべく、時を移さずサリー(Sally)というブラッドハウンドの雑種犬を飼い始めていることも言い添えておく。

日記にはじめてフラッシュの名が登場するのは、1931年8月7日のことである。ウルフは1932年4月にヨーロッパ大陸に旅行に出かけ、その最中に『フラッシュ』の自筆原稿を書き上げている。帰国後、推敲を重ね、10月8日に再度原稿を完成させる。しかし、12月23日に、ここ数カ月にわたって書いてきた内容がどうしてもがらくたのようにしか思われない、という不満を日記に綴る。その後、手直しを加え、翌年1月にタイプライターで打ち出し、月末にプロのタイピストのもとに送っている。4月29日の時点でもなお、彼女は日記で『フラッシュ』を「あのばかげた本」と呼び、ひどく嫌悪している。友人の小説家ヒュー・ウォルポール(Hugh Walpole 1884‐1941)にも、4月15日付けの手紙で、「この作品はあくまで冗談として書いたものなのですが、冗長に過ぎ、その苦労に見合うだけの価値もありません」と伝えている。また、サックヴィル゠ウェストにも、「この伝記はくだらない冗談として書いたものです」と言い訳めいた手紙を送っており、作品の出来に関してはあまり期待をしないように、とそれとなく念を押している(9月30日)。

ウルフの不満は解消されぬまま、『フラッシュ』は1933年の7月から10月にかけて「アトランティック・マンスリー Atlantic Monthly」に分載され、その後、書籍体として10月5日にイギリスとアメリカで上梓された。ウルフは本来、この作品をクリスマス向けの小冊子として出版する予定であったが、執筆開始から2年もかかり、ようやく出版までこぎつけたのであった。創作中の不満が本物であったとすれば、決して気分転換とはならなかったはずで、その苦労たるや推して知るべし、というところである。

【目次】

第一章 スリー・マイル・クロス村

第二章 奥の寝室

第三章 覆面の男

第四章 ホワイトチャペル

第五章 イタリア

第六章 最期

原註

典拠

附録 ヴァージニア・ウルフ「忠実なる友について」

エリザベス・バレット「わが忠犬、フラッシュに寄す」

ヴァージニア・ウルフ[1882–1941]年譜

エリザベス・バレット・ブラウニング[1806-61]年譜

訳者解題

【訳者紹介】

岩崎雅之(いわさき・まさゆき)

1983年東京生まれ。ロンドン大学大学院修士課程修了、早稲田大学で博士号(文学)取得。現在、福岡大学専任講師。専門はE・M・フォースター、ヴァージニア・ウルフ、ゼイディー・スミス。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『フラッシュ ある犬の伝記』をご覧ください。