ガブリエル・マルセル『稜線の路』訳者解説(text by 古川正樹)

2023年9月25日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第34回配本として、ガブリエル・マルセル『稜線の路』を刊行いたします。ガブリエル・マルセル(Gabriel Marcel 1889–1973)はフランスの哲学者・劇作家。子どもの頃から劇作を試み、十代半ばには音楽に親しみ(藝術全般に造詣が深く、とりわけ音楽に精通していることでも知られます)、やがて哲学を志しました。『形而上学日記』『存在と所有』など、愛の問題を中心とする独創的な哲学的反省を展開。戯曲においても独自の哲学的思考が展開されていきます。

戯曲『稜線の路』は、人間に潜む根源的欺瞞を暴き出し、非現実を現実に変えてしまう秩序転倒の現代を告発し、在るべき世界秩序を啓示する〈筋書きの無い演劇〉作品となっています。

以下に公開するのは、訳者・古川正樹さんによる「訳者解説」の一節です。

マルセルの悲劇的作品は人間の現実を証言している

この戯曲を訳し読み、私は、証するとは、いわゆる恩寵の証のみを意味するのではではない、と思うようになった。人間の現実を証言することも既に、可能的恩寵の証の前提としての、ひとつの証なのである。この現実の証言がなければ、恩寵の証そのものが真実性を欠くものとなるだろうからである。

とくにこの作品、『稜線の路』は、いまの世に相応しい戯曲だと私は思うようになった。この戯曲は、いまの世のなかそのものだ。吐き気のするような秩序転倒の、いまの世界だ。白を黒と、黒を白と言いくるめて戦争をやっており、人間は利害得失のために身も魂も犠牲にされている。だから、この作品は、在るべき世界秩序をも、裏面から啓示していると言えるのである。訳し終えた直後は、期待していたものをマルセルに裏切られた思いだったが、しばらく経ち、やっと私もそのようなことに想到するようになった。私のなかで作品が育ち始め、私の境位がそこに達したのだ。この戯曲は、それ自体で現代の告発なのである。人間が利益のために公然と殺される現代。現実のほうが戯曲よりも吐き気のする戯曲性(非現実性)を実現している。いまの戦争は本来の現実ではない。現実の世界における非現実の悪夢だ。何ら存在論的な根拠が無く、そういう根拠を裏切ることによって生じている、その意味で非現実の幻想という現実である。非現実を現実にする悪魔がいるのである。

現代にも呼応する作品の時代状況

この作品は、いつの世にもある人間間の愛情関係のもつれが社会的状況とともに織りなす、登場人物たち各々の認識および態度の伏在と顕示とが絡み合って展開される人間劇である。四年後の再度の世界大戦を控えて、フランスにおける生活状況も厳しいものとなってきている様子が劇中にも反映されていることに読者は気づくだろう。そのなかで、妥協しない純粋な愛と自分自身を貫こうとする個人と、合理性と経済的利潤性を優先する個人との間の確執が、身内の姉妹の間でも、関係を引き裂くものとして起こる。しかしこれは、土地と時代とを問わない人間生活の現実でもあり、誰もそういう可能性から無関係な自分を認めることのできない類のものである。そこに、根源的な宗教性あるいは信仰の境地を獲得したと自任する個人もまた組み込まれ、確執の関係は幾重にも増幅されて、各人の問題性を暴露するかたちで、劇は進行してゆく。そこでは、知的エリート意識も容赦なく表面の覆いを剝がされ、赤裸々な現実存在(実存)としての自分と向き合わされる。超宗派的な信仰の次元の高みに達したつもりの者ですら、その根源的欺瞞をみずから暴露するに至る。どんな信念や信仰を有しているつもりの者も、この可能性、いやむしろ現実性から逃れられない。そういう奥の深い問題が証言されている、この「第四幕」を頂点とする一作だけでも、その前提状況として先行する諸幕とともに、なるべく多くの(とくに、単純な様々の精神標語で溢れ過ぎている日本の)人々に味読され経験されてほしいと私は思う。

アリアーヌとヴィオレット

マルセルの演劇は、人間の現実を啓示する演劇なので、深掘りすればきりの無い、了解可能性と了解不可能性の境界を行き来するような人間の心の世界の奥行きを、主体性と間主体性とが交錯する次元において有している。それをあらすじ立てることは、このあらすじの次元を越える奥行きへの眼差しがあってのみ許容される。そういう、あらすじの限界意識が、この作品に向かう場合にも、前提条件として、なくてはならない。そうでなければならないことは、この作品の登場人物たちの言葉もまた幾重にも奥行きを感じさせることによっても、読者にも感得されるだろう。そこにマルセル戯曲の醍醐味の一面もあるのであり、そういう限界意識を忘れずに、私は、読者がこの作品世界へ参与するための一助として、あらすじ立てを試みる。啓示される現実は常に、規定性を越えた包括的なもの——原作者の意識性をも越えたもの——であろう。

この作品中の主役人物は、アリアーヌとヴィオレットであり、この二人が、作品の精神的な二つの核となっている。アリアーヌの本質とヴィオレットの本質が、人間状況のなかで相互に照らし合うことこそ、この劇の実存開明的な作用であり意味であると言ってよいと思われる。二人の対照は、人間の内的根本問題の反省のための、優れた材料でありつづけるだろう。

ヴィオレットは、アリアーヌの夫であるジェロームと愛に陥る。恋に陥ると言ったほうがいいのか、言葉の問題に過ぎないのか、愛と恋は本質的に違うのか、そういう問題がすぐ出てくるが、私が、愛に陥る、と言ったのは、すくなくともヴィオレットにおいては真である。彼女は、じぶんの存在に懸けてジェロームを愛しており、ただの色事としての恋ではないことは、彼女の態度そのものから完全に明らかであり、アリアーヌもそれを認めている。

ヴィオレット (甘く、しかし、或る厳しさをもって)わたしたちは愛し合っています。ただそれだけです。

アリアーヌ そのことによって、あなたは彼を救ったのでしょう。もしあなたがたの出会いが、ただの感覚的なものの不意打ちでしかなかったとしたら、もっともこれはほとんど解し難いことですが、そうしたら私が今のように、私の心中をあなたに打ち明けることができると、あなたはお思いですか?

そして、ここで問題となるのが、愛のなかに、実生活の必要事と折り合いをつけるための嘘を入れることを拒否するヴィオレットの純潔な態度であり、この問題を中心に劇は展開してゆく。このかぎりでは、この劇の中心は間違いなくヴィオレットである。これにたいし、或る意味で超人間的な信仰の立場から応対しようとするアリアーヌと、ヴィオレットとの確執が、この劇の主要な見せ場を構成している。そのうえ、この二人は各々、相手の固有な本質にたいして崇敬に近い感情を抱き合っているのである。この感情は、相手も人間であるという意識を失くしてはいないので、けっして相手への無条件な讃嘆ではないのであるが、却ってそれだからこそ、人間的な愛情をすら二人は抱き合っているのである。

現実を啓示することの意味

この劇は「人間の現実の啓示」にその意味がある。無論、「現実」といっても、いわゆる唯物論的な現実ではない。それなら、「現実の暴露」であろう。私がここで言いたい「現実の啓示」の意味を最も端的に示しているのは、つぎのヴィオレットの(アリアーヌのではなく)言葉であろう。

ヴィオレット それなら、あなたは思っていないのね…… わたしたちは、生きるよう、宣告されているのよ、夜のなかを。いかなる希望も無く歩むようにと。わたしたちは、しなければならないのではないかしら?…… それを表現することはとても難しいけれど…… まさにわたしたちの夜のなかで、わたしたちの絶望のなかで、人々を支えて照らす何かを見いだすことを。人々は自分たちが闇のなかに居ることさえ知らず、自分たちが絶望していることにさえ気づかないのよ。

ジェローム ぼくには、そういうすべては意味が空っぽだ。きみは、どのようにしてわれわれの夜が光から遠ざかるようにするつもりなんだい?

ヴィオレット もし、わたしたちがそれを認識すれば、ジェローム……

ジェローム もし、われわれが夜を認識していれば、それはもう夜ではないだろう。

ヴィオレット それは夜であっても、もう夜ではないわ……

ジェローム それをぼくは思想とは呼ばない。ぼくにとって、それはどんな経験にも対応しない。

ヴィオレット 経験は在るわ、それでも…… 魂のすばらしい転調のようなものだわ…… 回心というものは、多分、それとそんなに異なるものではないわ。

ジェローム アリアーヌなのかい? きみの頭にそんな突飛な考えを吹き込んだのは。

ヴィオレット アリアーヌ、あきらかにちがうわ。彼女の存在が、というなら、あり得るわ。

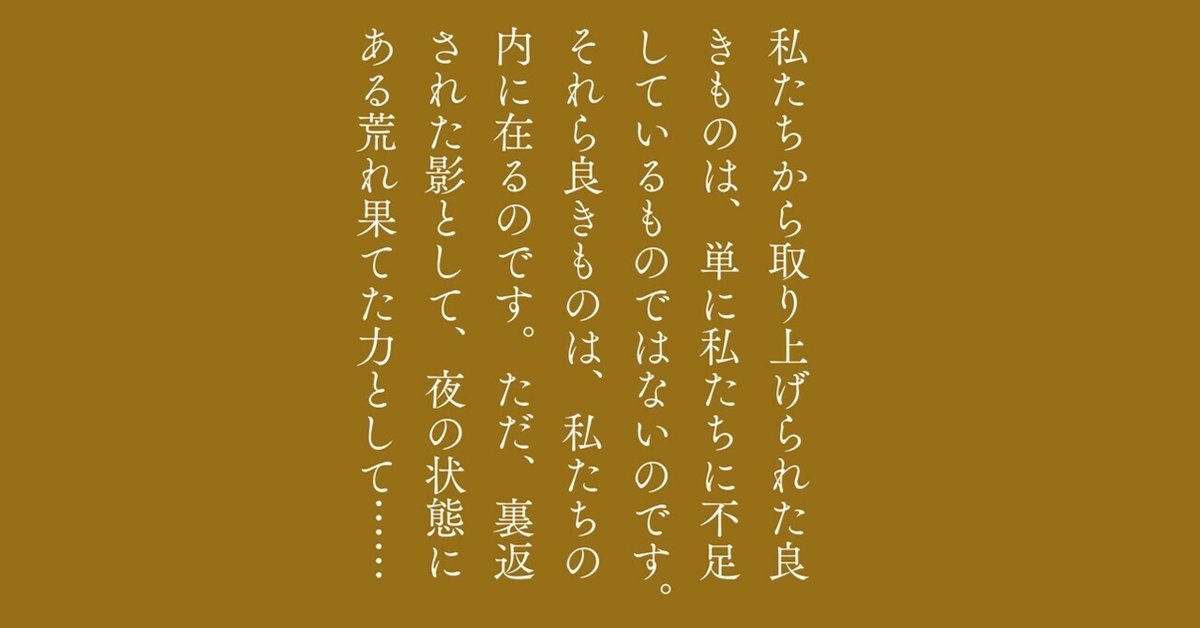

「夜」を生き貫くことそのもののなかに、「夜」を克服するものが見いだされ得る、と、ヴィオレットは、じぶんを信仰的な人間だとは認めないのに、啓示に打たれたように、直観的にここで口走っている。その、問題である克服は、夜を夜として認識すること自体において果たされる、と感じている。そして、この克服経験を、「魂のすばらしい転調のようなもの」だと、予見的に表現しているのである。この劇全体が、そのような、夜の克服過程を、実験しているものだと言えるのではないかと私は思うのである。そして、その過程で、その克服実現のために、告白し駆逐しなければならないものが、現実の生活と折り合いをつけるために愛のなかに侵入しようとする「嘘」であり、この「嘘」をどんな代価を払ってでも投げ捨てようとする思いが、ヴィオレットを駆っている動機である。このような解説と名づけられた解釈のなかでは、私もまた自分の意見を述べる一読者にすぎないが、この彼女の動機こそ、この劇の展開の根本的駆動力であるというのが、私の理解である。引用した自伝的回想録の部分でマルセルはこの劇を「私の作品のなかで、最も暗い、厳しい作品」と言っているが、この劇作品の意味は、あるべき人間の魂の秩序を、その、写真のネガのような否定的な現実を通して、逆説的に示しているところにある。無論、この、作品の意味は、意図として最初から筋書きのようにあったのではなく、反対に、(回想録の引用部分でみたように)登場人物たち自身の要求という必然によって、作者自身想定していなかったような結末の形において、最終幕で、そのような形での「現実の啓示」として実現したのである。人間の魂を我々が期待し信じるかぎり、「現実」もまた、魂に応じた奥行きをもつものとして、「啓示」されるのである。最終幕で我々を感動させるのは、どんな(悲劇的な)形にせよ魂に向かって自己を「嘘」から解放することを実行した心たちのしさなのである。ヴィオレットを救うために、自己充足的な死になど安住していられないと、アリアーヌが まず目醒めたところで、幕は降りる。真の生が始まったのである。

【目次】

第一幕

第二幕

第三幕

第四幕

ガブリエル・マルセル[1889–1973]年譜

訳者解説 筋書きの無い演劇

【訳者略歴】

古川正樹(ふるかわ・まさき)

1957年11月、鹿児島県に生まれる。鹿児島県立鶴丸高等学校卒業。仏語論文「メーヌ・ド・ビランにおける哲学と宗教」により、パリ゠ソルボンヌ大学哲学博士(成績mention très honorable)取得。鹿児島大学・早稲田大学講師等を務める。著書に、彫刻家高田博厚が大画家ジョルジュ・ルオーの軌跡に即して述べた深い人間思想を初めて本格的に論じた『形而上的アンティミスム序説――高田博厚による自己愛の存在論』(舷燈社、二〇〇九年)がある。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ガブリエル・マルセル『稜線の路』をご覧ください。