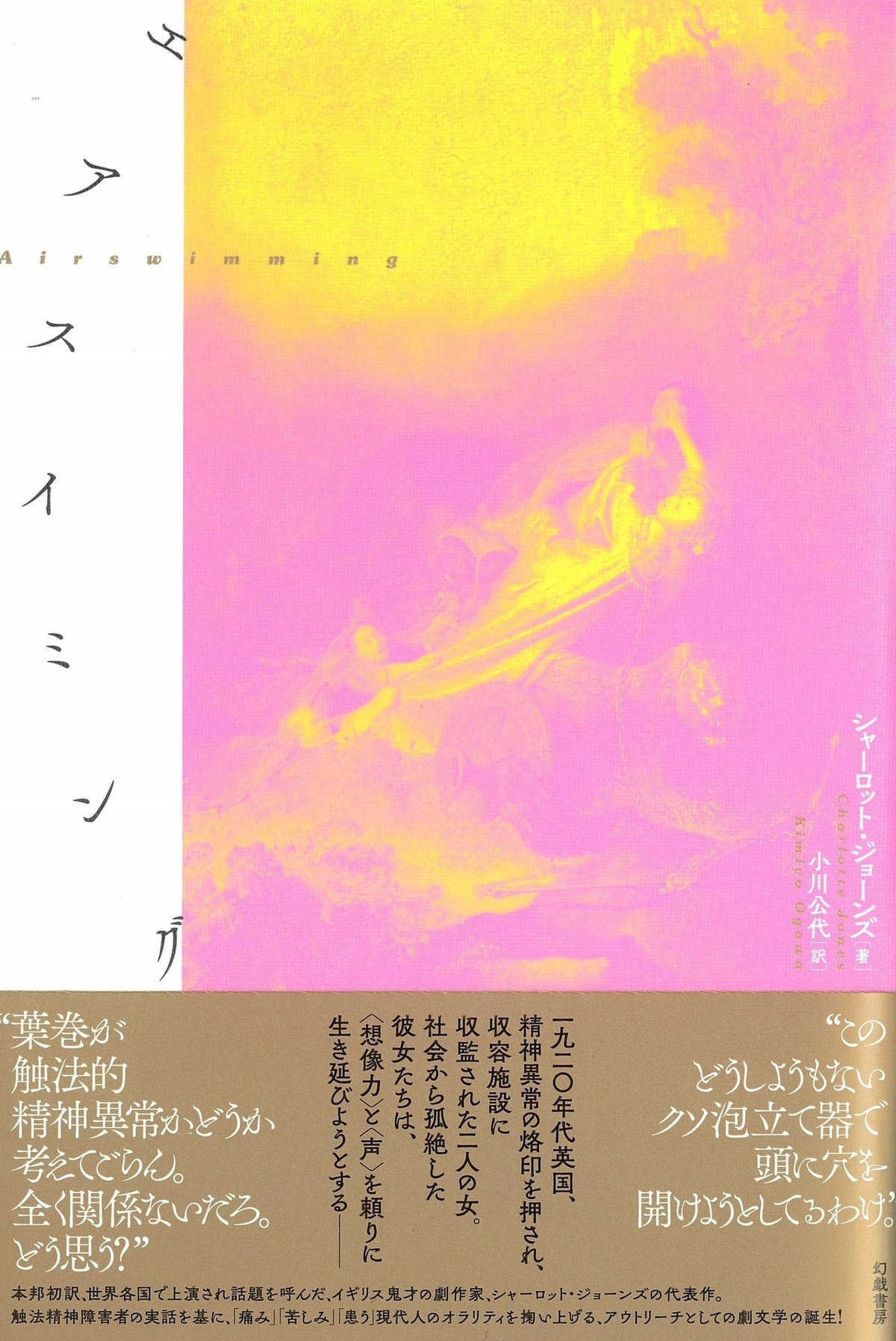

シャーロット・ジョーンズ『エアスイミング』訳者解題──女性の〈サバイバル〉を語り直す(小川公代)

2018年12月21日、幻戯書房ではシャーロット・ジョーンズ著/小川公代訳『エアスイミング』を刊行いたします。

本書は、実在の女性をモデルに、1920年代イギリスで精神病院に収容された女性二人を描いた戯曲。著者シャーロット・ジョーンズの日本語訳作品としては初めての書籍です。コミカルでタフでミステリアスなその物語の魅力を、訳者の小川公代さんは本書巻末で多角的に解き明かしています。その「訳者解題」全文を、以下に公開いたします。

女性の〈サバイバル〉、精神医療の近代史、そして「アウトリーチ」としての文学とは――?

小川公代「訳者解題」

本書は、Charlotte Jones, Airswimming, samuelfrench, 2016 の全訳である。

イギリス人劇作家シャーロット・ジョーンズ( Charlotte Jones 1968‐ )は、本戯曲『エアスイミング』(1997)の他に、『ハンブルボーイ』( Humble Boy 2001)、『焔の中で』( In Flame 1999)、『マーサとジョウジーと中国人のエルヴィス』(Martha, Josie and the Chinese Elvis 1998)など、いくつもの作品を手がけているが、いずれもまだ日本語に翻訳出版されていない。二作目の『ハンブルボーイ』は英国やその他の国でも評価が高く、ジョン・ケアードが演出し、批評家協会演劇賞も受賞している。2004年には、日本でも井ノ原快彦・夏木マリ主演(東京・グローブ座、大阪年金会館)で上演されているほどのこの作品でさえ、まだ翻訳は刊行されていない。『ハンブルボーイ』は、将来を嘱望されながらも、神経症に苦しみ、自殺まで考えるようになる学者ハンブルが、父の死をきっかけとして母と再会し、互いに傷つけ合いながら人生の意味を考えるようになるという物語である[01]。

ジョーンズの処女作『エアスイミング』は、『ハンブルボーイ』の主題でもある「痛み」や「苦しみ」がより強烈な形で表現されている。初公演は1997年で、ロンドンのバタシー・アーツ・センターであった(アンナ・マックミン監督、ロージー・カヴァリエロ、スカーレット・マックミン主演)。同作品は、2013年にアメリカのフォールン・エンジェル劇場(アイリッシュ・レパートリー劇場との共同)でも上演されている。

『エアスイミング』は、1920年代に精神病院に収容された女性二人の不撓不屈の物語で、一人は上流階級育ちで21歳のペルセポネー・ベイカー、もう一人は二年早くこの病院に入っているドーラ・キットソンである。二人とも婚外子をもうけたことを理由に、また、後者は過度に男性的であると判断され、「精神異常者」として強制的に施設に入れられてしまう。家族にも忘れ去られ、体制による理不尽な拘束にドーラとペルセポネーは悲嘆にくれながらも、互いに想像力を駆使し、励まし合い、笑わせ合い、生きながらえる術を身につけていく。

本書は、イギリスやアメリカで人気を博した戯曲としてのみでなく、学術的観点からも大いに注目すべき点がある。ミシェル・フーコー( Michel Foucault 1926‐84)による『監獄の誕生──監視と処罰』( Discipline and Punish: The Birth of the Prison 1975)は、身体の徹底的な管理と恒常的な拘束を可能とする権力を主題としている。『エアスイミング』では、その拘束される対象を、19世紀に周縁化された女性たちに絞って描いており、社会学的、歴史学的な観点から極めて重要な意味をもつ。近代黎明期のイギリス社会では、医療が普及すると同時に、病いや痛みのケアが文学作品の主題となり、「痛む者」「苦しむ者」と医師や家族などの「看る者」との間のオラリティが力強く展開した。ところが、19世紀半ば以降、医学が専門化、組織化されるに従って、「患者」のオラリティが取り残されるようになる。

日本ではあまり知られていない言葉だが、「アウトリーチ」( outreach )は、すでに欧米社会ではさまざまな活動として広がっている。この言葉は、「手を伸ばすこと、届こうとすること」や「(より広範な地域社会などへの)至れりつくせりの奉仕〔福祉、救済〕活動」といった意味で用いられている(『ランダムハウス英和大辞典』より)。科学研究の文脈では、研究成果公開活動と理解されていることが多い。もちろん奉仕活動や学術研究の成果発表の一環としての《アウトリーチ活動》は重要だが、歴史的には、アメリカの公民権運動など社会的に不利益を被っている人たちのために行われた事実を踏まえると、その根本には《不利益を被る人々のための活動》という特定の意味も含意されなければならない。つまり、不平等が生じている状況を打開するためのアウトリーチであって、困っている人を「助けてあげる」という上から目線の活動であってはならないということだ。

社会から周縁化された人々には障壁がある。「out-reach」も、なんらかしらの手段を講じてその障壁を乗り越えようとする行為と見なすことができる。マイノリティたちの不利益を克服しようとした代表例といえば、1960年代アメリカ社会における公立図書館のアウトリーチ活動であろう。都市の中心部に黒人たちが居住するようになると、それまで図書館の施設、サービス、資料にアクセスできなかった彼らの不利益に対処する活動を「アウトリーチ・プログラム」という言葉で包括するようになった[02]。白人コミュニティから「隔離」された黒人たちが十分な設備や資料が整った図書館に出入りできなかった時代である。一朝一夕に問題が解決したわけではなく、「アウトリーチ」というフレーズで捉えなおされた活動が少しずつ広がっていき、次第に社会が変わっていった。

ジェンダー格差による不利益の克服についても同じことがいえよう。現に、男女差別が歴史的に存在した(あるいはいまだに存在する)という認識をアウトリーチ活動によって広めることが肝要であると考える研究者は多い。アウトリーチ先進国のイギリスでは、たとえば学術的な発見をもとにした演劇が書かれて上演されている。その一つの試みはすでにウォーリック大学のノーウッド・アンドリューズ教授と「医学史センター」が中心となって演劇の上演という形で遂行されている。その成果として、1849年に最後に絞首刑にあった女性メアリ・ボールについて書かれた『最後の女』が上演された[03]。

訳者も「アウトリーチ」の一環としてこの翻訳に着手した。また、本戯曲は2018年12月20日から12月23日の期間、東京四ツ谷の絵本塾ホールにて日本初公演が予定されているのも大きな励みとなっている。2017年にすでに上演の企画を進めていた関根愛氏に、本作の翻訳について打診された。その際、幻戯書房の編集者である中村健太郎氏に上演時期に合わせた翻訳刊行の実現に向けて協力を仰いだところ奇跡的に話が進んだという経緯がある。もちろん、関根氏とも中村氏とも、「アウトリーチ」の意義について十分話し合い、こうして刊行の日の目を見た。

また、『痛みと感情のイギリス史』の共編者で、「痛み」に関する先駆的な歴史研究を行ってきた伊東剛史氏と三年前に「痛みの研究会」を発足し、イギリスの歴史的な文書や文学にみいだすことのできる〈傷ついた経験〉がいかに語られてきたかについて、学際研究を進めてきたのも大きな推進力になった。

*

『エアスイミング』の登場人物ドーラはペルセポネーと一緒に病院を脱出できることを夢みながら日課の磨き掃除に耐えるのだが、やがて世間に忘却されてしまう。それでも二人は対話を通じて虚構世界を育み、なんとか生き延びようとする。魅せ場はいくつもあるが、ドーラが歴史に名を残した勇敢な女性たちを心から敬愛するあまり、つい本筋から脱線し、彼女たちの物語を熱く語り出す場面もそのひとつであろう。男らしい闘いを人生訓とするドーラとは対照的に、ペルセポネーは陽気で健気な役柄で知られる女優ドリス・デイに入れ込んでいる。この二人の奇想天外で豊かな発想がコミカルに描かれているのだ。

『エアスイミング』は、何層にも重ねられた「謎」に観客を誘い込みながら、ペルセポネーとドーラが登場する幕、ポルフとドルフが登場する幕が交互に編み込まれた構成になっている。複数の解釈があるため、あくまでこれは私見であるが、前者は〈現実〉、後者は〈虚構〉を体現する。観客は、時間と空間、現実と虚構といった境界域を超越するような不思議な感覚に包まれていくのである。現実と虚構が判別つかない状況でも、四人の登場人物が発する言葉は意外にも真実性を帯びてくるのである。時間軸も複雑怪奇となり、ますます謎は深まっていく。

ペルセポネーやドーラの過去の記憶の不確かさなどが、まさに宙(エア)に浮いたまま漂い、それでも、観客は彼女らの圧倒的な愁訴の声に惹きつけられるのである。その宙に浮いた感じが、ジョーンズがタイトル“air-swimming”に込めた意味のひとつであるかもしれない。

監禁される女の物語

ジョーンズがこの戯曲に忍ばせた政治的、戦略的意図は深遠である。というのも、この物語は「「触法精神障害者」として精神病院に収監され、家族にも忘れられてしまう女性二人の実話に基づいている」と明言されているからである。五十年以上監禁されていた「ルーシー・ベイカー」というイギリス女性の史実に基づいた物語であるというのは確かだが、「実話」というのは、ペルセポネーやドーラのように、今ではおよそ考えられない理由で施設に入れられてしまった女性たちが多く存在した史実を反映することも示唆する。歴史を遡れば、ストレス、産褥(さんじょく)期うつ病などを理由に女性が精神病院に収容されるケースは後を絶たなかった。精神障害者に対する〈スティグマ〉はイギリスでは19世紀中期以降広がっており、その偏見は今日まだ根絶していない。

社会性を逸脱する者への〈医学的治療〉が強調されるようになったのは19世紀から20世紀初頭である。オスカー・ワイルド( Oscar Wilde 1854‐1900)の同性愛をめぐる裁判にも影響を及ぼした「グラッドストーン委員会」刊行の報告書(1895)は法的効力を持ち、そこには性的異常を含む精神病(エロトマニアなど)に関する条項が記載されている[04]。1907年には、エイルズベリー女子刑務所がイギリスで初めて「精神薄弱者」を隔離して収監した[05]。つまり、当時の精神病患者というのは「犯罪者」と「患者」のいずれのカテゴリーにも属しうる両義的な存在であったということだ。

『エアスイミング』では、ジェンダー規範を逸脱するキャラクターとしてドーラ・キットソンが登場するが、だからといって彼女は否定的に描かれてはいない。ペルセポネーも自分のことを「精神薄弱者」と形容するが、あからさまな狂気の徴候は見られない。多少疑いの目を向けるとすれば、ペルセポネーが電動泡立て器を何の脈絡もなくドーラにプレゼントする場面くらいだろうか。だが、この贈り物も彼女なりの謝意の表われである。この二人は「聖ディンプナ精神病院」という場所に監禁されているが、状況から察するに〈病院〉なのか〈刑務所〉なのか曖昧である。その曖昧さが、まさにジョーンズがわれわれに投げかける問いであるのかもしれない。

こういう施設の典型例として、ロンドンにあるホロウェイ女子刑務所が挙げられるだろう。ペルセポネーのモデルにもなった女性ルーシー・ベイカーが収監されていたのは南ヨークシャーにある「セント・キャサリン病院」だといわれているが、ムーアとスクラトンによれば、ホロウェイ女子刑務所は、まさに女性監禁をめぐる近代史を凝縮したような場所なのである[06]。北ロンドンに位置するこの施設は1852年に男性、女性、児童たち対象の更生施設としてスタートしたが、1902年には女性専用の施設となり、売春や酩酊といった理由で収容された女性が三分の二を占めた。『エアスイミング』は、理不尽な理由で施設に収監され、悲惨な状況に追い込まれた女性たちが自分の〈声〉をもち、語り始めるいわば実話の集合体ともいえる。「精神薄弱者」というレッテルを貼られた女性たちが、自分たちの尊厳を守る知恵として想像力に頼るのである[07]。

この作品には、無数の「謎」が散りばめられている。ペルセポネーとポルフ、ドーラとドルフがそれぞれ対応関係にある不思議な役割設定もまた「謎」の一つである。しかし、ポルフとドルフがそれぞれペルセポネーとドーラの「豊かな想像力」によって生み出されたフィクションであるとするなら、病院に閉じ込められる五十年ほどの時間的流れに沿って話が展開するはずである。しかし、ポルフとドルフの会話には、矛盾が生じる情報が紛れ込んでおり(たとえば、比較的早い時期に「ドリス・デイ」が言及されている)、これまた謎めいた物語であると感じるのである。

たしかなことは、これは周縁化されてきた女性の生き残りをかけた物語であるということだ。そして、女性のサバイバル物語の系譜は18世紀末にまで遡ることができる。サバイバル、つまり「自己保存」( self-preservation )という概念は、そもそも、近代の産物である。『セクシュアル・ヴィジョン──近代医科学におけるジェンダー図像学』の著者ルドミラ・ジョーダノーヴァは、自己保存の思想が18世紀末の思想に顕著にみられるようになったと主張する[08]。『自然の法則』(1792)において、ヴォルネーは「神の意志」より人間の「生存」を最優先とする思想を提唱した。18世紀以前は「神を讃え、崇拝するための道具」として捉えられていた「人間の身体」は、「個々人が責任をもって運用しなければならない最も基本的な財産」になったとヴォルネーは述べている( Jordanova 139)。少し遅れて1796年に英語の翻訳がでたイギリスでも、『自然の法則』は知識人の間で――とりわけ女性作家の作品に――大きな影響を及ぼした。

メアリ・ウルストンクラフト( Mary Wollstonecraft 1759‐97)の『女性の権利の擁護』(1792)にこの思想が強く打ち出されている。ヴォルネーの「よい行いや美徳とは身体を保護することであり、悪い行いとは自らの存在が脅かされることである」( Volney 55)という一節こそ、彼女のフェミニズムに透徹する思想を代弁している。

このような自己保存の思想のフィクション化が、ウルストンクラフトの未完の小説『女性の虐待』( Maria : or, The Wrongs of Woman 1798)である。主人公マライアと彼女を助けようとするジェマイマは典型的なサバイバーなのである。マライアは、自己中心的な夫ヴェナブルズ氏の暴虐に耐えるも、彼女を売春婦のように友人に売り渡そうとする夫に嫌悪感を感じ、家出する。ところがヴェナブルズに追跡され、精神病院に幽閉されてしまうのだ。監禁状態にあっても、同じ病院に幽閉されているダーンフォードという男性と愛を育んでいくマライアには「自由恋愛」の幸福が、短い間だが訪れる。夫が妻を所有するという法律よりも、身の安全と、個人の幸せを追い求めるマライアの生き方には、近代的な精神が貫かれている。

著名な風刺画家ウィリアム・ホガースの『放蕩一代記』( A Rake’s Progress 1732‐33)という架空の人物の半生を描いた有名な連作がある。このトム・レイクウェルは賭博でギャンブルに興じて財産を失い、最後には精神を病んでベツレヘム精神病院に収容される。堕落の末に狂人と化すトムとウルストンクラフトのヒロインであるマライアを比較すれば、健全で知性に溢れる後者が夫の画策により精神病院に入れられてしまう不条理が浮き彫りになるだろう。マライアの看守であるジェマイマもまた男性による虐待に遭い、売春婦などを経て看守という仕事に就いていた。この二人には、伝統的に期待される女性の貞淑さや信仰心ではなく、どのような手段を用いても「身の安全」を確保しようとする逞しさが付与されている。売春婦の〈不道徳性〉とヒロインの〈高潔さ〉の間にあるべき従来の境界線は意図的に排除され、女性はよりリアルに、人間的に描かれている。

『エアスイミング』に登場するペルセポネーも、決して高潔なヒロインではない。彼女はレジナルド(レジー)という妻帯者と恋に落ち、私生児を産み、強制入院させられるのである。18世紀末にもよく似た物語が存在したとすれば、ペルセポネーの物語はある普遍性をもつ。それでは、ジョーンズはなぜこの戯曲をあえて1920年代を起点とする物語としたのであろうか。

『エアスイミング』とモダニズム

イギリスに文化的、社会的な変革をもたらした19世紀初頭のモダニズム運動は、シャーロット・ジョーンズにとって特別な意味をもっていたにちがいない。今日のイギリスというのは、メイ首相をはじめ多くの女性たちが政界で活躍する印象だが、参政権運動で女性らが差別を克服し、その権利を獲得したのは今からわずか百年前の1918年である(30歳以上)。男女(21歳以上)に等しく選挙権が認められたのはその十年後の1928年である。

この時代の代表的な女性作家ヴァージニア・ウルフ( Virginia Woolf 1882‐1941)も、『自分ひとりの部屋』(A Room of One’s Own 1929)で、女性が男性ほど社会的な条件に恵まれてこなかった事実をルネサンス時代にまで遡って論じており、女性の窮状を歴史的に語る手法は、ジョーンズも戯曲に採り入れている。ウルフは、「狂女」「精神病患者」「魔女」がジェンダー規範を逸脱する女性に刻印されるスティグマとして用いられたことを強調する。文学の才能に恵まれたウルフ自身、重度のうつ病に悩み、最後に自ら命を絶つほどに苦しんだ女性のうちのひとりであったことと無関係ではないだろう。

ウルフは、シェイクスピアに「ジュディス」という才能を備えた妹がいたとしたらどのような人生を送ったであろうか、という仮説を立てている。16世紀の女性がもし詩人の天分を持って生まれ、その野心を追求していたら、狂気に走るか、〈魔女〉として迫害されるか、あるいは自殺していただろうと、ウルフは主張する。19世紀には、文筆業で生計を立てることのできる才能ある女性が増えたが、彼女たちが文学的名声を得るための環境に恵まれていたとはいえない。ウルフは、英文学の金字塔でもある『自負と偏見』の作者ジェイン・オースティンや『ジェイン・エア』の作者シャーロット・ブロンテでさえ、さまざまな障害を克服して小説を書いた現実を微に入り細を穿つよう描写している。

女性の自立に難色を示す社会の認識こそ、ウルフが言葉の力で変えようとしたものである。『エアスイミング』の台詞にウルフへの言及があるわけではないが、彼女が生きたモダニズム期に、旧弊な価値観が塗り替えられようとしていたことは注目に値する。また、「ドーラ」という名前をウルフの交友関係に関連づけて考えてみると、面白い解釈もできる。

ウルフは、ジークムント・フロイト( Sigmund Freud 1856‐1939)の友人であり、ユダヤ人として迫害された彼がイギリスに亡命した際も、陰ながら支えた人物である。ウルフが夫とともに経営していたホガース・プレスからはフロイト全集が出版されている。もちろん、ウルフの「意識の流れ」とフロイトの「深層心理」の考え方はどこか共鳴し合い、同じ思想の潮流のなかにあったように思われるが、二人がセクシュアリティやジェンダーの問題について理解し合うことができたかといえば、そうではなかっただろう。

興味深いのは、フロイトの女性患者の一人の名前が「ドーラ」であったことだ。『エアスイミング』において、この「ドーラ」という名前は象徴的な意味をもつ。フロイトは、ドーラの社会的環境を考慮することなく、彼女のヒステリーの症状は自慰的幻想、父親への近親相姦的欲望、バイセクシュアルな願望から生じているという解釈に固執した。ドーラは彼の強引な解釈を否定し、最後には分析を途中でやめてしまうという形で反発する。フロイトはあまりに性急に自分の解釈をドーラに押しつけようとした結果、彼女の信頼を失ってしまったのだ[09]。

フロイトがドーラにつけた「ヒステリー患者」というレッテルは、『エアスイミング』ではドーラ・キットソンに用いられる「魔女」というレッテルと響きあう。女性に与えられた役割を逸脱しようとした女性は長い歴史のなかで〈魔女〉として迫害されてきた。医療現場にいる男性医師が「精神障害者」と診断した女性たちの多くは、ドーラ同様、あるいはウルストンクラフトのマライア同様、必ずしも精神に障害をきたしているわけではなかった。

『エアスイミング』のドーラは、ジェンダー規範におさまりきらないキャラクターとして登場する。彼女はつねに、強靭な精神を誇り、また勇敢な生き方を選んだ女性を讃えている。ドーラは、決して権力に屈しなかったジャンヌ・ダルクやその他の勇敢な女性たちの物語をペルセポネーに語って聞かせている。社会から隔絶された二人が、その窮状を生き延びるために拠りどころとする物語である。

ドーラはまた、男に伍する策士ユディト( Judith )の武勇伝を例に挙げながら、ペルセポネーに精神病院からの脱走計画を持ちかけ、励まそうとする。『ユディト記』によれば、ユディトは女性でありながら、敵陣にいるホロフェルネス将軍の元に赴き、首を切ったという。ホロフェルネスはユディトとともに、チョーサーの『カンタベリー物語』やダンテの『神曲』にも登場する伝説の女性であり、ウルフがシェイクスピアの架空の妹に付けた名前も同じ「ジュディス」( Judith )であったのは興味深い。

20世紀初頭というのは、女性が貞淑であらねばならない、あるいは、少しでも性規範を逸脱しようものなら咎められる、そういう時代であった。ところが、世間に「魔女」と評されるドーラは、この作品ではペルセポネーを精神的解放に導く頼もしい存在である。さらに、ヘテロセクシャルな規範からも自由な彼女のクイアなアイデンティティは肯定されている。ペルセポネーの英雄がかつての恋人レジーだとすれば、ドーラにとっての英雄は男性ではなく、女性なのだ。ドーラが憧れる対象は、第一次世界大戦で戦ったロシアの「婦人決死隊」を組織したマリア・レオンチエヴナ・ボチカリョーワ( Мария Леонтьевна Бочкарева 1889‐1920)という女性軍人である。ボチカリョーワは二千人もの優れた義勇団を結成して「婦人決死隊」という名前をつけた。

以上のように、ジョーンズは、ドーラの語りを通して過去の勇敢な女性たちを甦らせている。ジャンヌ・ダルク、ユディト、ボチカリョーワのような豪傑女たちがいかに生き延びた(サバイブ)かという武勇伝が『エアスイミング』の物語の底流となっているのだ。

近代の勃興──「異常」と「正常」のあいだ

そもそも「精神異常」という概念が医学の学問領域で扱われるようになったのはいつ頃だろうか。ロバート・バートン( Robert Burton 1577‐1640)が古今の「憂鬱」に関する記述を渉猟して著した『憂鬱の解剖』は17世紀にすでに刊行されていたが、憂鬱、あるいは鬱状態が脳神経を中心とした身体、つまり医学の介入が可能で具体的な治療が必要な病いとして理解されたのは18世紀以降である。理性の喪失が人間性の喪失を意味した時代を経て、近代精神医学の誕生と共に「狂気を病気と捉える考え方」が生まれた。フランスでは、フィリップ・ピネル(Philippe Pinel 1745‐1826)が閉じ込められていた女性たちを徐々に解放し、人道主義的態度で治療しはじめていた[10]。

〈精神〉と〈身体〉という二元論がデイヴィッド・ハートリー( David Hartley 1705‐57)やロバート・ウィット( Robert Whytt 1714‐66)らの神経医学によって疑問に付されるようになったのは18世紀中期である。こうした神経医学は、人間と動物、あるいは理性と非理性との境界線を不明瞭にした。理性の存在により確信を抱いていたデカルトの時代とは異なり、肉体的欲求や喜怒哀楽の感情から独立した構造として人間の〈精神〉を捉えることができなくなったからだ。

トマス・アーノルドは、さまざまな外的要因や感受性の作用によって誤った認識、つまり「誤認」が生じる状況を解明することで、精神異常の条件を示した。彼は、『精神病、精神異常、狂気の性質、種類、原因、予防に関する考察』(1782)という著書で、実際に存在しない人や物を誤って知覚、想像してしまうタイプを「理想志向的狂気」( Ideal insanity )と呼び、知覚、想像する人や物が実際に外界に「存在する」けれども、その観念が事実から乖離しているタイプを「観念志向的狂気」( Notional insanity )と呼んだ。

後者の種類の狂気について、アーノルドは「患者の誤った観念( notion )は感情のまやかしというよりむしろ空想、想像力( fancy )によって誘引され、事実との矛盾を引き起こす」と述べている[11]。OEDによると、fancy は 「心に思い描く、あることを知覚(認識)していると思い込む」、「想像豊かに思い描く」、「証明できない事象について信じる」と定義され、根拠がない空想や思い込みを指す。空想や想像力は「狂気」なのか、あるいは、単なる「誤認」なのか。「道徳的で理性的な、しかも分別も活力もある人間が、精神に異常をきたすことはあり得る[12]」と述べたのはサミュエル・テイラー・コウルリッジ( Samuel Taylor Coleridge 1772‐1834)だが、この考え方はすでにアーノルドの考察を反映していた。

『エアスイミング』の世界は、まさに「ポスト・アーノルド」の認識を共有している。つまり、精神の「異常」と「正常」の境目の見極めが難しくなる時代において正常な人間が誤って「異常」と判断されうる世界である。たしかに、ペルセポネーは恐ろしい「男」に追いかけ回されたと思い込んでいる。それ自体は狂気とも解釈されうる。しかし、それが根拠に基づかない空想(あるいは妄想)であるとドーラに指摘されるや否や、ペルセポネーは現実に戻ることができるのだ。この戯曲がおそらく意図的に現実世界の輪郭をゆるやかにしているのは、ペルセポネーの空想癖が、精神病院の「監禁」「孤独」が引き起こした現象でもありうることを示唆するためであろう。監禁という極限の状態に追い込まれた女性二人が実際に狂ってしまわないように「正常」な対話を図ろうとする挑戦が戯曲の見どころなのである。

ヴィクトリア時代の精神医療に多大な影響を及ぼした近代の思想家ヨーハン・ラヴァーター( Johann Caspar Lavater 1741‐1801)にも言及しておくべきであろう。アーノルドの著書が刊行されて十年後、アレキサンダー・クライトンの『精神錯乱の性質と起源の省察』(1798)が出版された。クライトンの理論はフランツ・ヨーゼフ・ガルやヨーハン・ガスパール・シュプルツハイム( Johann Gaspard Spurzheim 1776‐1832)の臓器学をベースとした有機理論と立場を同じくしており、人格形成や精神病を神経器官や臓器や感受性との関係性において説明している。

クライトン同様、ラヴァーターも精神異常か否かを見分ける基準として、精神と身体との一元論的な関係が人格の鍵であるという考えを提唱した[13]。彼は、顔の表情の解読、つまり観相学こそが、精神に関する真理にたどり着く最も直截的な方法であると信じて疑わなかった。

このような疑似科学は19世紀中期になって廃れるどころか、その勢いを強めていく。不幸にも、ピネルのような人道主義的な目的ではなく、女性を閉じ込めておく手段としてこのような科学が用いられた。従来の観相学に取って代わり写真に映る人相の解釈が流行し、サリー州立精神病院のヒュー・ダイアモンド医師( Hugh Welch Diamond 1809‐86)を筆頭に、女性患者の写真を用いて身体(顔)の特徴から精神異常者かどうか見極めようとした[14]。産褥期うつ病など、今では考えられないような理由で女性が精神病院に収容されるケースが後を絶たなかった時代である。精神障害者に対する〈スティグマ〉がイギリス社会において浸透していった背景には、このような写真の利用があったことを理解する必要があるだろう。

それでは、ジョーンズが戯曲を手がけた1990年代はどういう時代だったのか。奇しくも、精神と身体との一元論的な関係を模索し、古風なやり方で身体に介入しようとする人々が現れた。それが、頭蓋骨穴開け手術「トレパネーション」、あるいは穿頭術である。『エアスイミング』において、ドーラが深い関心を寄せている「穿頭術」( trepanning )は、実は古代エジプト、インカ、その他の地域でも古くからあったものであるが、それが1990年代にリバイバルするのである。

この手術を体験した人を取材したケヴィン・ソリング監督( Cevin Daniel Soling 1966‐ )によるドキュメンタリー映画『ア・ホール・イン・ザ・ヘッド』(1998)がある。この作品には、1960年代に穿頭術を復活させたバート・フーゲスの貴重なインタビューも収録されている。穿頭術は、頭蓋骨に穴を開けることによって脳内血流量の増大と脳機能の活性化がなされ、子供時代のような活発な脳の拍動を取り戻すことができるとも考えられている。近似現象ともいえるのが、日本でトレパネーションを扱った漫画が人気を集めたことである。山本英夫の『ホムンクルス』という漫画が2003年から2011年にかけて『週刊ビッグコミックスピリッツ』で連載された。この作品では、ホームレスの名越進が医学生の伊藤学に出会い、第六感が芽生える効果を期待して穿頭術を受けることになる。

このような背景を踏まえると、戯曲のなかでドーラが「小さな幸福」を求めてこの奇異な手術を試みようとするとき、長年、施設に監禁されながらも虚勢を張って生きてきた弱者の苦悶のようにも聞こえる。「トレパネーション」への言及が、同時代の風潮を鋭く捉えた、趣向を凝らした演出であることがわかる。

むすび──「ペルセポネー神話」の寓話

フーコーは、「絶対的な真理」を否定した。それは、真理と称される用語や理念が社会に遍在する権力の構造のなかで形成されてきたものであると考えたからだ。社会には権力構造が存在し、「正常」とされる一部の人間が自分たちの価値を中心的価値であるとみなし、それとは相容れない人間を「異常」とみなし不当に抑えつける。精神病院にも、監獄にも同じ権力構造の仕組みが存在し、「異常」と診断された女性は次々に収監され、統制下におかれた。

精神分析もまた医療実践の一端を担った。この枠組みに当てはめて考えると、『エアスイミング』の「ドーラ」はフロイトのヒステリー患者を彷彿とさせる。ウルフにとってのジュディスも、ジョーンズにとってのユディトも、その名前が別の意味(英雄、才能、知性)と共鳴し、従順で無知な女性という性規範からの脱却、あるいは解放を肯定視しようとする明確な意図がそこにある。

それでは「ペルセポネー」はどうであろうか。ギリシア神話に登場するペルセポネーは冥界の神ハデスにさらわれ、「監禁」される。彼女を救い出すのは母親で豊穣の女神デメテルである。『エアスイミング』でもっとも皮肉なのは、ペルセポネー・ベイカーの母親は、思慮深さも愛情もない、ただ「なるようにしかならない」を繰り返す軽薄なキャラクターとして言及されている点であろう。家父長的な原理が支配する殺伐とした世界で、ペルセポネーは監禁されたまま、家族、ましてや母親による救助がない。母親像とはかけ離れた、性規範を逸脱するドーラがペルセポネーの救世主になる点において、真に現代に甦る「ペルセポネー」の寓話といえるのである。

『エアスイミング』は、まさに「弱者」や「患者」の立場からこのような愁訴の声を届けるための物語である。戯曲という性質からしても、観客、あるいは読者が、主観的な視点から「痛み」や「苦しみ」を共有することを可能にする「アウトリーチ」の試みになることを期待したい。本戯曲の翻訳がこのような活動を日本の人々に広く知ってもらうきっかけになってくれれば、と願う。

(おがわ・きみよ 上智大学外国語学部英語学科准教授)

註

[01] Charlotte Jones, Humble Boy, Queen Square : Faber and Faber, 2001

[02] 中山愛理「1960年代アメリカ公立図書館における人びとへのサービスの変革」、『大妻女子大学紀要―文系―』No.47 (2015), p.21

[03] https://warwick.ac.uk/fac/arts/history/chm/research/lastwomen のサイトならびに、鈴木晃仁氏による「医学史のアウトリーチ」に関する下記ウェブサイト記事を参照。https://igakushitosyakai.jp/article/post-120/

[04] Sex Offenders: Identification, Risk Assessment, Treatment, and Legal Issues, eds. Fabian M. Saleh M.D., Albert J. Grudzinskas,Joh M. Bradford M.D., Daniel J. Brodsky LL.B, (Oxford: Oxford University Press, 2009, pp.389-390

[05] L. Moore & P. Scraton, The Incarceration of Women: Punishing Bodies, Breaking Spirits, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014

[06] ムーアとスクラトンの著書の第一章にホロウェイ女子刑務所に関しての詳細な記述がある。L. Moore & P. Scraton, op. cit., pp.12-14

[07] Review by Rachel Sheridan, Charlotte Jones, “The Courtyard Theatre Studio, Hoxton.” http://www.britishtheatreguide.info/reviews/airswimming-rev

[08] L.J.Jordanova, Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine Between the Eighteenth and Twentieth Centuries, University of Wisconsin Press, 1993

[09] Elaine Showalter, The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830-1980, New York: Pantheon Books, 1985, p.203

[10] ウィリアム・バイナム『医学の歴史』鈴木晃仁・鈴木実佳訳、丸善出版、2015、83‐84頁

[11] Thomas Arnold, Observations on the Nature, Kinds, Causes, and Prevention of Insanity, Lunacy, or Madness., 2 vols. Vol.1., Leicester: London, 1782, p.173

[12] Samuel Taylor Coleridge, “Letter to John J. Morgan”, May 14, 1814, in Allan Ingram’s Patterns of Madness in the Eighteenth Century: A Reader., Liverpool UP, 1998, p.222

[13] Johann Casper Lavater, Essays on Physiognomy; for the Promotion of the Knowledge and Love of Mankind., Trans. Thomas Holcroft, London: G.G.J. & J.Robinson, 1789. 彼の『観相学断片』に収録された狂気のさまざまなケースはイラストで視覚的に分析されている。

[14] Sharrona Pearl, About Faces: Physiognomy in Nineteenth-Century Britain, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本篇はぜひ、書籍『エアスイミング』で御覧ください。(12月20日~23日、公演会場・絵本塾ホールでも販売予定)

小川公代さんtwitter

https://twitter.com/ogawa_kimiyo

関根愛さん

note https://note.mu/kanoandmegu

twitter https://twitter.com/SekineMegumi