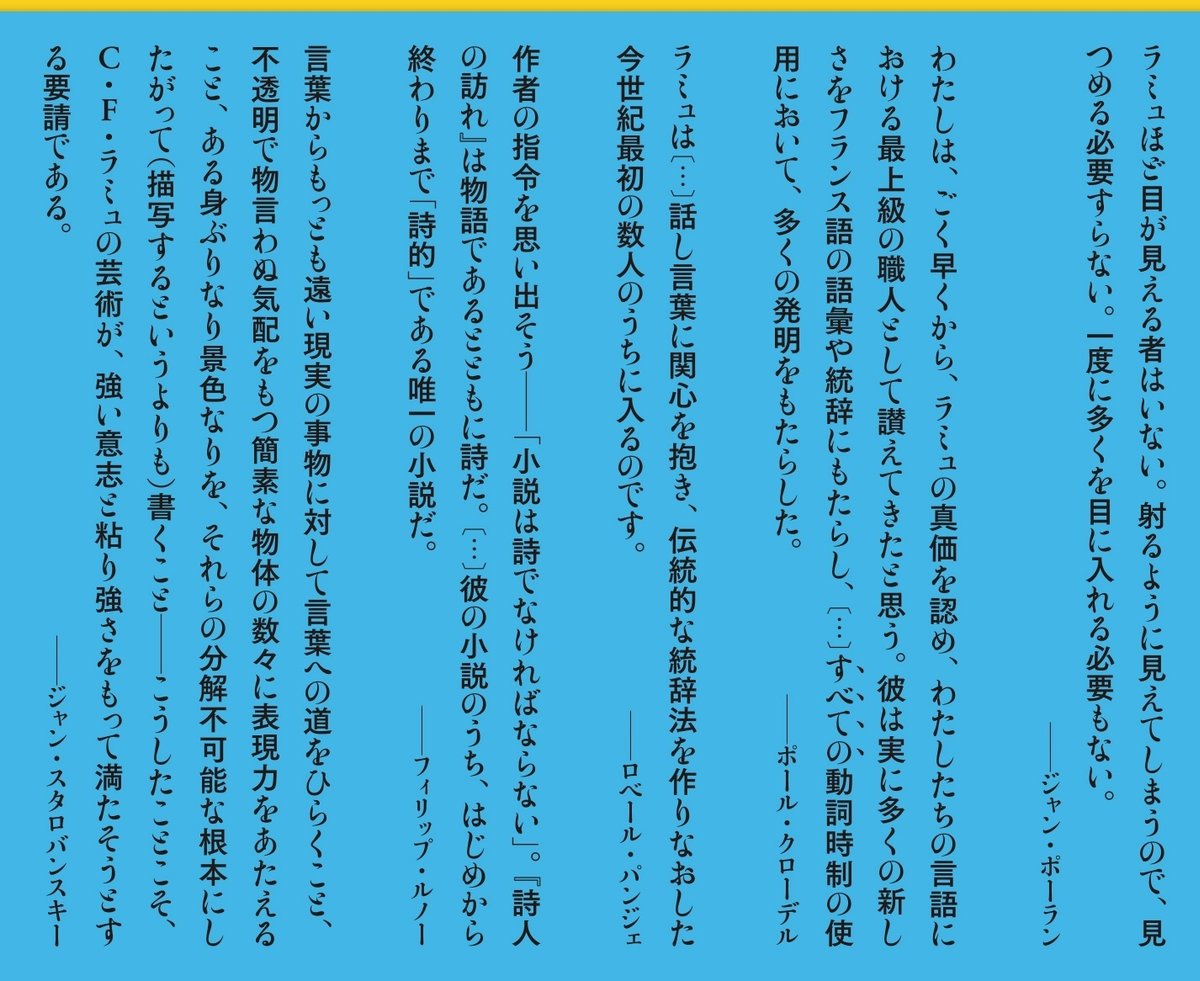

C・F・ラミュ『詩人の訪れ 他三篇』訳者解題(text by 笠間直穂子)

2022年7月25日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第24回配本として、C・F・ラミュ『詩人の訪れ 他三篇』を刊行いたします。C・F・ラミュ(C. F. Ramuz 1878–1947)はスイス・ロマンド(フランス語圏スイス)文学を代表する作家です(本書と同時刊行の、アリス・リヴァ『みつばちの平和 他一篇』もスイス・ロマンド文学です)。1905年に刊行した初の小説『アリーヌ』でスイス・ロマンド文学の旗手と目されます。1900年からパリとスイスを往復する生活を始めていたラミュは、1914年に完全帰国。以後は終生ローザンヌ近郊に住み、生地に暮らす人々の姿を集団的な声によって描く独自の書法に取り組む作品を発表。土地固有のかたちとフランス語の多様性を追求し続けた作家です。ラミュの文学作品を通底する特異な文体は、ポール・クローデル、ジャン・コクトー、ルイ゠フェルディナン・セリーヌらフランスの著名な作家に賞賛され、作家ジャン・ジオノに大きな影響をあたえました。

本書は、ラヴォー地域の村落を理想郷として描き出す詩的小説『詩人の訪れ』(1923)のほか、故郷の地勢から発する文学の決意表明として、スイス・ロマンドの読者を驚かせたエッセイ「存在理由」(1914)、地方を拠点に活動し、地元の風物を生涯、画材として描き続けた画家ポール・セザンヌゆかりの地を訪ねる紀行エッセイ「手本としてのセザンヌ」(1914)、フランス国内で刊行されて大きな話題を呼ぶことになるラミュの著作の出版者・編集者ベルナール・グラッセに向けて、自身の作家としての立ち位置などを綴ったエッセイ「ベルナール・グラッセへの手紙」(1929)を収録。C・F・ラミュという作家の軌跡を見渡すのに恰好の選集となっています。

以下に公開するのは、C・F・ラミュ『詩人の訪れ 他三篇』の翻訳者・笠間直穂子さんによる「訳者解題」の一節です。

実在する土地が描かれた文学作品を翻訳するとき、その土地を実際に訪れておいたほうがよいかどうかは、作品によって大きく異なるように思う。観念的な作品や、作家個人の視点が強く表れている作品の場合は、現場に立つよりも、作家の思考を掘りさげることに注力したほうが、正確な翻訳につながる(だからといって、そういった作家が、土地を描けていないわけではない)。他方、作家が、土地そのもののありさまを、言葉で表現しようとしているなら、やはり、翻訳者は、現地を体験したほうがよいだろう。読み手に、その土地の姿がまっすぐ伝わる訳文を手渡すために。

スイスの国民的作家と称されるC・F・ラミュ(1878‐1947)は、後者の作家だ。徹底して、後者の仕事に生涯を捧げた作家、と言ってしまってもよいのかもしれない。

誤解してはいけない。風光明媚で知られる国スイスを、風光明媚に描いている、のではない。ラミュは、スイスの一部をなす特定の範囲の土地を見つめ、その土地を形づくる石や水や空気、またそこに生きる人間の身ぶりや面だち、濃密な共同体や、であればこそ際立つ孤独の影を、のっぺりした絵葉書の対極にある濃やかさと立体感をもって、言葉にしているのだから。

それらの言葉が、自分たちのものである、と感じられるからこそ、作家アリス・リヴァや、詩人ギュスターヴ・ルーは、直接ラミュの薫陶を受けて、彼以降のスイス・ロマンド(スイスのフランス語圏)文学を支えた。それだけでない。詩人フィリップ・ジャコテ、映画作家ジャン゠リュック・ゴダール、彫刻家アルベルト・ジャコメッティのような、もはやスイス出身であることすら忘れられがちなフランス語圏の文化の担い手たちも、ふとしたはずみに、ラミュに負うものを垣間見せる。

描かれる土地

スイスは、中央ヨーロッパ内陸にある、約4万キロ平方メートル、九州と同程度の大きさの小国で、アルプス山脈に貫かれ、フランス、ドイツ、オーストリア、リヒテンシュタイン、イタリアと国境を接する。公用語はドイツ語、フランス語、イタリア語、レトロマン(ロマンシュ)語の四言語、宗教はカトリックとプロテスタントが併存。よく知られるように、永世中立を標榜したり、直接民主制の残る地域があったりと、ヨーロッパはおろか、世界を見渡しても、かなり特異な道を歩む国家だ。

ラミュは、スイスを代表する作家の一人であり、1997年から2018年にかけては、200スイスフラン札の肖像にもなった。けれども、本文を先にお読みになった方はお気づきのとおり、ラミュが「国」「地方」「故郷」の意味をもつpays(ペイ)という語——本書では、「国」「郷(さと)」などと訳し分けている——を使って、自分の描くべき場所を指すとき、その「国」とは、スイスのことではない。

スイス連邦は、20の州(カントン)と6の準州からなり、州の権限は強い。先に、スイスには4つの公用語があると述べたが、実際は、公用語は州ごとに定められている。教育制度も、優勢な宗派も、州ごとに違う。スイスに住む人びとの感覚では、自国とは自州のことであり、スイス連邦とは、その成り立ちからして、それぞれの州が自治と文化的独自性を保っていられるよう、一方では互いに干渉しないこと、他方では外敵に対し助け合って戦うことを約束した集合体、という性質をもつ。小さな共同体が、大きなものに吸収されるのではなく、むしろ吸収されないために、寄り集まっているのだ。

したがって、ラミュ自身の祖国は、地名で言うなら、ヴォー州、古い呼び名では「ヴォーの国」ということになる。スイスの西端にある、フランス語を話す国で、東はアルプス山脈、西はジュラ山脈の一部をふくみ、あいだにスイス高原の平野が広がる。南側はレマン湖が州境となって、対岸はフランスのサヴォワ地方。13世紀よりサヴォワ家、16世紀からはドイツ語を話す隣国ベルンに支配されたが、18世紀末に独立した。

宗教面ではプロテスタントの国で、ベルン支配下に入った1536年に、公開討論会を経て宗教改革を導入した。しかし、ラミュは「ベルナール・グラッセへの手紙」で、ヴォーのプロテスタント信仰はベルンに押しつけられたものという認識を示している。こうしたところからも、州相互で言語、宗教、政治的な力関係が絡み合い、一筋縄ではいかない現実が垣間見えるだろう。

ただし、気をつけねばならないのは、ラミュが作品内で描こうとする土地が、あくまでフィクション化された土地であって、「ヴォーの国」そのものではない、ということだ。現に、ヴォーという地名は、初期を除けば彼の小説のなかにはほとんど出てこないし、村や山河の名にしても、周到に固有名を避けたり、立地をずらしたりしている。

実在の土地から浮遊した、言葉のなかの「わたしたちのところ」を描こうとしたとき、彼が基準としたのは、行政上の州境や名称よりも、土地のかたち、そして言語だった。

土地のかたち

ラミュの作品、とりわけ一九一四年以降、パリを去って帰郷し、自分の暮らす土地を書く決意を固めたあとに発表される作品の舞台は、湖および湖畔の傾斜地、スイス高原の農地・牧草地、そしてプレアルプ(前山)から高山地帯にかけてのアルプスの山地、この3つに大きく分けられるだろう。特にひとつめの湖畔と、3つめの山地が多い。

本書に収められた『詩人の訪れ』は、湖畔の物語だ。実在の地名は避けているが、明らかにローザンヌ近郊、レマン湖畔のラヴォー地域を描いている。南に面した急斜面が、直射日光と、湖面からの照り返しと、ふたつの陽光を受けて、良質のワインを生み出す地域で、ヴォー州を象徴する風景だ。帰国後のラミュは、終生、この地域に住んだ。なお、湖の恵みを受けた労働には、ぶどう栽培のほか、漁業もあり、『美の化身』は漁師の小屋が重要な舞台となる。

他方、山の景色にも、ラミュは早くから親しんできた。レマン湖東端から鉄道で北東へ斜面をのぼっていくと、スイス・アルプスのプレアルプにあたるヴォー州ペイ゠ダンオー地域に着く。青年期のラミュは友人とこの付近を歩きまわった。ここから、さらに進めば、ベルン州オーバーラント地域へ抜ける。フランス語の「ペイ゠ダンオー」も、ドイツ語の「オーバーラント」も、同じ「高地」の意だ。

また、ラミュは28歳のとき、ヴァレー州ランスを訪れて現地在住の画家と親交を結び、頻繁に通うようになる。ヴァレー(ドイツ語ではヴァリス)州は、ヴォー州、ベルン州に接し、マッターホルンをはじめ、スイス・アルプスのなかでも最高峰の山々を擁する。また文化的には、州内がドイツ語圏とフランス語圏に分かれる上、カトリック信仰の伝統があるところが、ヴォーと大きく違う。『デルボランス』や『種族の隔たり』など、山を描いたラミュ小説の多くは、ヴァレーでの経験に根ざしており、彼がヴォー州だけではなく、ヴァレー州のフランス語地域も、自分の語るべき土地に組み入れていることがわかる。

そこには、ローヌ河流域を連続する文化圏と捉えるラミュの見方も働いている。ローヌ河はヴァレーに発し、レマン湖へ流れこみ、その後ジュネーヴから、フランスに入って、リヨン、アヴィニョンを通り、地中海へ出る。『存在理由』において、作者はヴァレーの州都シオンとプロヴァンスの古都アヴィニョン、さらにレマン湖と地中海の類似に言及し、自分たちを「南に向か」う「ローヌ河畔の住民」と呼ぶ。「手本としてのセザンヌ」に示されるエクス゠アン゠プロヴァンスへの親しみも、こうした脈絡あってのことだ。

言語

ラミュがローヌ河流域を一体と見なすのは、単に地形や気候の共通性のみによるのではない。かつて、現在のスイス・ロマンドから、フランスのリヨン辺りにかけては、アルピタン語と総称される地域言語が使われていた。そして、ローヌ河のさらに下流へ進むと、南フランスの言語であるオック語の領域に入る。

ラミュは『存在理由』で、スイス・ロマンドの俚言とオック語との類似を仄めかしている。実のところ、アルピタン語は、北仏のオイル語と南仏のオック語の中間にあたる地域で使われていたもので、オイル語とも、オック語とも、共通点があるのだが、アルピタン語は当初「フランコプロヴァンサル語」と呼ばれていたため、プロヴァンス語/オック語に特に近いものと認識されることが多かったようだ。それでラミュも、アルピタン語を、とりわけオック語と連続するものと考えたのかもしれない。

いずれにせよ、スイス・ロマンドから地中海にいたるローヌ河流域は、かつてアルピタン語とオック語という、互いに共通点をもつラテン語系の言語が話され、いまはフランス語が話される地域。ローヌ流域のつながりを強調することは、フランス語系の文化圏にスイス・ロマンドを組みこむ、という意味合いを帯びる。

実際、ラミュは、フランスとスイスを貫くフランス語圏の作家としての自分を意識していた。というより、意識せざるをえなかった。周りの誰もがフランス語を話す地域で生まれ育った以上、フランス語で創作するのは当然のことなのに、自分が日常的に使うフランス語と、学校で習う「正しいフランス語」とのあいだには乖離がある。『存在理由』でも「ベルナール・グラッセへの手紙」でも述べられるとおり、ラミュの文学的な歩みは、この葛藤からはじまっている。

出自を無視し学校で学んだフランス語を使って書くのでもなければ、お国自慢のように「郷土色」をちりばめるのでもなく、この土地に固有でありながら普遍性をもつ、独自の文学言語を創り出すことはできないか。これが、作家ラミュの、生涯を通じての課題となった。フランス語世界の中心と周縁の距離を絶えず測りながら書く彼は、世界の多様なフランス語のあり方を視野に入れたフランコフォニー(フランス語圏)の語りを先取りするような思考を自分のなかに育み、作品に結実させていった作家と言える。

【目次】

詩人の訪れ

存在理由

手本としてのセザンヌ

ベルナール・グラッセへの手紙

註

C・F・ラミュ[1878–1947]年譜

訳者解題

【訳者略歴】

笠間直穂子(かさま・なおこ)

1972年、宮崎県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科単位取得退学。現在、国学院大学文学部准教授。フランス語近現代文学研究、翻訳。著書に『文学とアダプテーション』(共著、春風社)他、訳書にマリー・ンディアイ『心ふさがれて』(インスクリプト、第15回日仏翻訳文学賞)、モーパッサン『わたしたちの心』(岩波文庫)、ラミュ『パストラル ラミュ短篇選』(東宣出版)他。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『詩人の訪れ 他三篇』をご覧ください。