#69【NotebookLMとは】Googleの無料ノートに卒論与えてみたら

おはようございます。

32営業日後に『生成AI活用法』セミナーを開催するアヒルです。イナゴ食べれます。

GoogleのNotebookLMが提供開始されましたね。

先週使ってみたのですが、いまいち使い勝手が分からずモヤモヤしていました。

が、あることをしてみたらびっくりするほど感動したのでそれをまとめていきたいと思います。

NotebookLMとは?

NotebookLMは、Googleが開発した革新的なAIノートアプリです。

ユーザーがアップロードしたPDF、ウェブページ、その他のドキュメントをAIが読み込み、その内容を理解して要約や解説を行います。

AIのチャット機能を通じて、アップロードした資料に関する質問に回答したり、新しい文書を生成したりすることもできます。

使ってみよう

まずは、NotebookLMにログインをします。

Googleのアカウントでログインできます。

NotebookLMでは、入力したデータがトレーニングに使用されることはないが、人が見回りに来る可能性があることは予め言及されています。

ここらへんはGeminiと一緒ですかね。

新しいノートブックを押すと、ノートを作成する画面に移ります。

卒論を与えてみた

NotebookLMの使い方としては、ChatGPTのように一から何かを生成させるというよりは、

与えたデータソースをもとにまとめたり、情報を探し出したり、そこから新しい提案をしたりというのがメインになります。

アップロードできる情報には、以下の形式があります。

せっかく読み込ませるので、読む気失せるような膨大な情報量を持つデータにしようと考えていたら、

卒論を思いつきました。

もう二度と読み返すこともないと思っていた卒論、思い立ってフォルダーを漁ってみたら

ありました。

あまり面白い内容じゃなくて申し訳ないですが、自分は大学の時「九成宮醴泉銘」という昔の中国の書作品の評価について調べた卒論を書いていました。

長くて読む気にもならないこの論文を与えてみます。

左側のナビの"ソース"のところの+ボタンを押して、ソースを追加することもできます。

追加した上で、チェックボックスを使ってソースの取捨選択も可能です。これも意外と便利。

そして提案された質問を押すか、入力欄に質問を入力すると、チャットが開始されます。

回答の根拠を確認するには、文中の数字を押すことで、与えたソースのどの部分に書かれていたのか見ることができます。

個人的に驚いたのはこの辺の機能。

FAQではよくある質問を作成してくれたので、これはカスタマーセンターぽい仕事でも使えそうです。

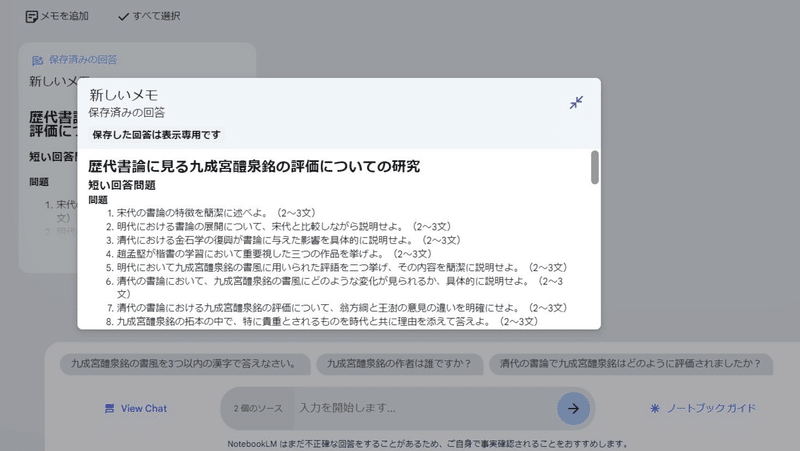

今回試したのは"Study Guide"です。

何をしてくれるのかと思ったら、

色んな形式の問題と、その模範回答、そして用語集まで!!!!!

以下、作成されたメモの抜粋です。

短い回答問題

問題

宋代の書論の特徴を簡潔に述べよ。(2~3文)

明代における書論の展開について、宋代と比較しながら説明せよ。(2~3文)

清代における金石学の復興が書論に与えた影響を具体的に説明せよ。(2~3文)

解答

宋代の書論は、金石学の影響を受け、書作品を古代資料として捉え、基本的な情報を記録することに重点が置かれていました。そのため、書風に関する記述は少なく、客観的な記述が目立ちます。

明代の書論は、宋代と比較して、書画の鑑定が盛んになったことから、書風に関する詳細な論述が見られるようになりました。また、過去の書論からの引用とともに、筆者自身の見解を述べるケースが増加しました。

清代における金石学の復興は、書論においても精密な考証に基づいた記述が増加しました。また、書作品の制作に関わる人物や時代背景、拓本の状態、碑の状況など、多岐にわたる情報が記録されるようになりました。

エッセイ問題

宋、明、清の各時代の書論の特徴を比較し、それぞれの時代背景との関連性を論じなさい。

九成宮醴泉銘の書風について、歴代書論における評価の変遷を具体的に説明し、その要因について考察しなさい。

用語集

用語 読み方 意味

九成宮醴泉銘 きゅうせいきゅうれいせんめい 唐の太宗の命により、欧陽詢が楷書で書いた碑文。

欧陽詢 おうようじゅん 唐初期の書家。楷書・行書・隷書に優れ、特に楷書は「欧体」と呼ばれ後世に大きな影響を与えた。

書論 しょろん 書について論じた文章。書の歴史、書家の作風、書法などを論じる。

こ、これがStudy Guide、

問題と解答例、用語集までなかなかのクオリティで作成されました(しかも一瞬で)。

これ学校の先生テスト作るのとか楽になりそうだなと思いました。

まとめ

触ってみた感じNotionやPerplexity AIが近いのかな、という印象です。Perplexityの、ソースをこちらで指定できるといった感じでしょうか。

まだFAQとStudy Guideしかいじれていないので、今度他の機能も試してみようと思います。

自分の頭を整理するのに非常に役立ちそうです。今のところ無料で使えるので色々触っておきます!

お読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?