簡単にできる「ペーパークロマトグラフィー」

クロマトグラフィーは、物質を分離する手法の一つです。

水や有機溶剤に溶かした物質をシリカゲルなどに吸着させ、複数の成分に分離させます。

最も手軽なのは、ろ紙を使ってインクを分離するものです。

紙を使うので、ペーパークロマトグラフィーと呼ばれます。

どんなものか、ご紹介します。

ろ紙の代わりに、安価で入手し易いコーヒーフィルターを使います。

今回は百円均一で購入したものを使いました。

*水を吸い上げ易い紙を使います。画用紙はほとんど吸い上げないので不向きです。

コーヒーフィルターをハサミで長方形に切ります(短い方の幅は約6cm)。

そして、水性のカラーペンで点を打ちます。

点を打つ場所の目安は、端から1cmの位置です。

隣り合う点の間隔も1cmです。

今回はフィーリングでやったので少しいい加減です(笑)

定規と鉛筆(シャープペンシル)を使って印をつけておくとやり易いです。

*黒鉛は溶媒の影響を受け難いんです。

ちなみに、反対側に点を打っておくと、分離した後でも元の色を確認することが出来ます。

そして、割りばしにフィルターを挟みます(割らずに挟みます)。

適当な容器に水を入れ、フィルターの端を水に漬けます。

容器は100円均一で買ったペンスタンドです。

水を入れる量は、フィルターの端が少し浸かるくらい(印が浸からない程度)にします。

使用する容器の深さによって変わるので、上手く調整してください。

毛細管現象でフィルターが水を吸い上げていきます。

それに伴い、インクが上昇し、分離します。

親水性の高い成分が上に行きます。

逆に、親水性の低い成分はあまり上昇しません。

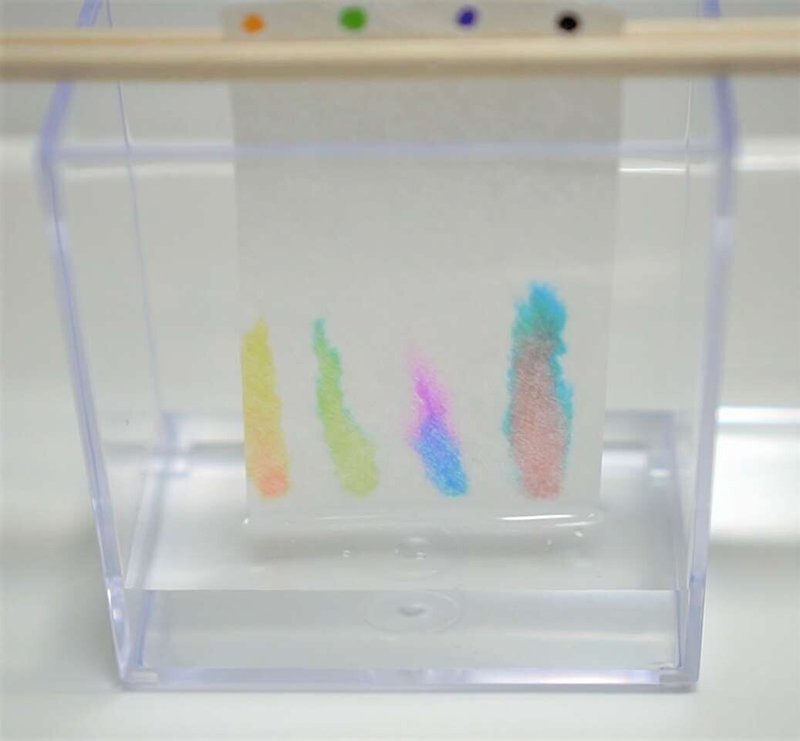

こうしてみると、今回使った4色は、どれも複数の色が混ざっていることが分りますね。

では、水をイソプロピルアルコールに変えたらどうなるでしょうか?

イソプロピルアルコールは、通称IPAと呼ばれる安価なアルコールです。

今度は、どの色も殆ど上昇しません。

つまり、インクに使われている成分は、IPAとの親和性が低いということが分ります。

IPAは水と良く混ざるので、次は水とIPAを1:1で混合した溶媒で試してみましょう。

水が入っているので、しっかり分離してくれました。

これだけだと分り難いので、並べて比較してみます。

水 水/IPA=1/1 IPA

水/IPA=1/1で分離したものが綺麗ですね(乾燥させると、色が濃くなります)。

水でやったのものは少し斜めにセットしてしまったため、真っすぐ上昇していませんw

それを加味しても、やはり水/IPA=1/1のものが綺麗に分離できてますね。

そして、オレンジのインクは、逆になっています(黄色とオレンジの高低が逆)。

興味深い結果ですね。

インクの成分はメーカーによっても違うので、同じ色で調べてみると面白いと思います。

そして、今度はフィルターを丸くカットし、ひだ折りにします。

そして、中央部分にペンで丸を描きます。

ひだ折りについては、以下のサイトを参照してください。

有機合成化学をやっている方は毎日のように折っていると思うので、得意のはずですw

そして、ちょうど良い容器にセットして、ペーパークロマトグラフィーを行います。吸い上げすぎると綺麗にできないので、水に漬けて30秒程度で引き揚げます。

ちょうど良いサイズだったので、100mlのコニカルビーカーを使いました。

悪くないんですが、長く水に漬けすぎてしまいました...

今度はペットボトルのキャップでやります。

溶媒も水/IPA=1/1に変えます。

ペットボトルのキャップが良い感じです。

こんな風になりました。

最初にやったものと大差ないかもしれませんねw

しっかり折り目をつけるのがポイントです。

今回使ったものは、イソプロピルアルコール(IPA)とコニカルビーカー以外、すべて100円均一で購入したものです。

ペットボトルのキャップかそれに似たものがあれば良いので、コニカルビーカーは不要ですね。

簡単なのでぜひ試してみて下さい。

現在は、シリカゲルやアルミナ粒子をガラス板に貼った薄層クロマトグラフィーが主に使われるため、研究や製品試験などでペーパークロマトグラフィーが使われる機会は少なくなりました。

薄層クロマトグラフィーは、目的の物質が含まれているのか、どの溶媒で不純物が分離できるのかなど、重要な情報を簡単に確認することができる便利な手法なんです。

読んでいただけるだけでも嬉しいです。もしご支援頂いた場合は、研究費に使わせて頂きます。