バーリンを読んで(リベラルについて)

ミシェル・ウェルベックが書いた『セロトニン』という小説は、それまでの彼が書いてきた過激な性描写や差別一歩手前の風刺は鳴りを潜め、負け続けるリベラル・インテリの様子を悲惨なまでに写し取っています。作風の変化が作家個人の問題に属するのか、それともドナルド・トランプらポピュリスト旋風の吹き荒れた2010年代後半の世相を反映しているかは分かりません。

私はSNSを2020年代になってから始めたような人間なので、ちょうどその時期に起きたリベラルという言葉の変異、あるいは失墜を体験することはありませんでしたが、そこでリベラルという言葉は、どこか哀れで空っぽな概念であるかのように非難されていましたし、今もよく見かけます。

「リベラル」が負のレッテル張りとして叫ばれる理由としては、

・世間知らず、夢見がち、金持ちの戯言

・言っていることとやっていることの矛盾

などは誰にでもすぐわかるでしょう。例えばアメリカのリベラル派が多様性の名のもと外国人やマイノリティー人種への寛容を訴えるものの、様々な原因をもとに貧しい立場に置かれているアメリカ人の白人層を努力不足と斬り捨てがちであることなどは、米国名門大のニュースを調べれば第一に出てきます。

リベラル様は同国人に厳しいよねと揶揄され、その寛容というものも結局上級国民が二級市民に与える施しに過ぎないと喝破されると、ただの金持ちの自己満足や勝手な贖罪意識でしかないのではという話になってきます。

行動の矛盾は海外の例を探す必要もなくありとあらゆるところで見かけます。リベラル系団体が支援するLGBT活動集団が革命家のチェ・ゲバラをトレードマークにしているケースも見かけましたが、反体制という一点のみでシンボル化しており、ゲバラがLGBTの人々を収容所にいれて弾圧していた歴史的事実はどうやら顧みられていません。往々にしてリベラルは歴史的事実と離れたところで初歩的な矛盾を引き起こすようです。

とはいえ、なんちゃって保守やネトウヨはこれ以下の矛盾を抱えているので、大きな顔をして勝利者のように上に立てる存在ではありませんが、リベラルがなぜ矛盾だらけで薄っぺらく見えるのかについては根本的な問題があるように思います。

・「リベラル」そのものの問題について

第一にリベラルが掲げている「自由」はそもそもイデオロギー化可能なのかというところに問題があるようです。自由とは何かという話になってしまいますが、要はそこに帰結するのではないでしょうか。リベラリズムがイズムと名乗れる類なのかについての考察が必要です。私の考えとしては自由はイデオロギー化できないため、方針が揺らぎ大きくまとまることができないため矛盾を起こすという立場です。

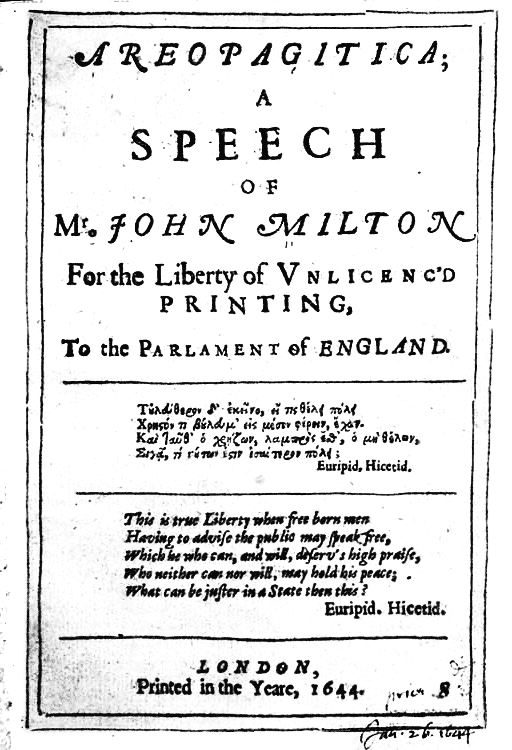

歴史的に言えばリベラリズムは第一に宗教権威への反発でした。17世紀のミルトンやジョン・ロックあたりの知識人が考えたこととして、圧倒的な宗教権威に内面の自由や言論・思想の自由を訴えていくのが実質的な起源です。

『失楽園』の詩人として有名だが、言論の自由を熱烈に訴えた最初期の人としても記憶されている

18世紀に入ると啓蒙主義がリベラリズムの揺りかごとして、支配的な王権に対して自由を訴えていき、それは相次ぐ革命等で果たされていきます。歴史を顧みると「強固な抑圧に対しての自由」という性格を持っていることが自然と分かってきます。

この「強固な抑圧に対しての自由」という構図がリベラリズムの性格とするならば、それ単体の「自由」を尊重するといった思想ではどうやらないことが窺えます。抑圧因Aに対するリベラリズムAといったようなもので、Aがなかったらリベラリズムは果たして成立し得るのか、非常に不透明です。要するにこの主義は明確な「敵」を設定する必要がどうしてもあるのではないかということです。

前近代の宗教権威や王権からの抑圧、近代以降なら例えばファシズムなどの抑圧という誰の眼から見ても分かりやすい抑圧が存在し、それへの抵抗としてリベラリズムが機能してきましたが、では今日にそのような万人に強制する強固な抑圧は果たして存在するのでしょうか。

現代日本の問題、経済格差や少子高齢化という深刻な問題が横たわっているのは確かです。しかしそれは自由の侵害の問題ではありません。それは「敵」にはふさわしくありませんし、ソビエト連邦崩壊後に敵を資本主義にして訴えても説得力がありません。

ただそれでも続くのは、敵と設定しうる(かまってくれる)巨大なイズムはもはや資本主義くらいしか残っていないためだからでしょう。本気で資本主義を攻撃する気があるのか不明ですし、多くは20世紀の幻影を追っているだけに見えます。

リベラリズムが存続するための「敵」探し、というところで新たなターゲットを見つけます。もはや苦悩に目がない人と呼んでもいいくらいの周到さで、あらゆるところから敵となりうる問題を見つけてきます。「アップデート」というキラキラしているがしかし何だか分からない概念をぶらさげ、敵を見つけてきます。

場合によっては何もなかったところに問題があると植え付けて、分断を煽りその状況を「敵」とするように、いわば敵を自ら創り出す場面も増え、ツイッター上のフェミニズムはまさにその執念がよく反映された現場と言えるでしょう。少し考えればめちゃくちゃな論理であっても押し切る迫力がありますが、強大な敵がいないと成立しえないリベラルの性がよく表れています。

もう今日で敵として構ってくれるのが政府や資本主義くらいしかないこともあり、リベラリズムの弱体化は避けられませんし、少なくとも活動家しかもはやいないです。日本の政治でリベラルというのも本来的な意味でのリベラル政党はおらず、ちゃんと左派政党右派政党で考えられるものばかりです。

本来的には経済格差や少子高齢化という「本物の重大問題」がそこにあるというのに、それは分かりやすい抑圧の構図を取らないため無視され、ジェンダーギャップや幸福度といったそれっぽい指標を持ち出して抑圧の構造を見つけ出し、敵を生み出し続けています。

大方の人が真に苦しみ、日常的に直面する問題で敵を設定するのが困難なこの時代だからこそですが、リベラルが「リベラル様」と揶揄され、金持ちインテリたちの偽善者ごっこと馬鹿にされる根本的な要因はここにあります。

表面的には目立つリベラル活動家の失言や矛盾がこの立場への嫌悪感に繋がっているのですが、党派性の問題ではなく、根本的には「強固な抑圧に対しての自由」という構図を用意しないと存続できないからだと私は考えます。敵が必要で、敵を生み出し続けないと存続しない立場や思想は、必然的に分裂を煽ることに繋がります。

・リベラリズムの自由について

ではリベラリズムの掲げる自由は「強固な抑圧に対しての自由」という構図抜きで自律可能なのかについて考えます。歴史的なケースはほぼこの構図に収まっていますし、観念的な領域への飛躍が必要になるかもしれませんが、それは避けたいと思います。率直に言えば「自由」は固定化できるか否かの話です。

素朴な疑問として、とりあえず普遍的概念として自由が存在するとしますが、果たして私が考える自由と皆さまが考える自由は意味合いが同じでしょうか。おそらく、いや、確実に違うはずです。育った環境や教育、価値観や時代などで大きく左右されるどころか、本を読んで思索したらその日の晩のうちにその意味合いが変化することもあるでしょう。ニュアンスの差異で収まるようなものではないはずです。

少し思想史的な引用をします。1969年に発表された英国の政治思想家アイザイア・バーリンの『自由論』において、彼は自由を二種類に分けました。消極的自由と積極的自由です。消極的自由は、個人は法にさえ従えば拘束もされず自らの意見を述べられ、職業や住居に自らの財産の使用をを好きに選べるといった市民的な自由を指します。要は原則を守るから他者は干渉してくるなという立場です。

一方の積極的自由は自己実現的な自由です。こうでありたい、そのようになりたいといった願望に起因する行動を起こしますし、それを阻むものがあるなら改善させるよう行動する自由も含んでいます。共通善があるならそれを優先するという、今日的なリベラリズムはこちらの自由を採用していると考えられます。

このように分けると、積極的自由は消極的自由を侵害し破壊する恐れがあります。決まりは守るから干渉してこないでほしいというところに、その決まりが良くないから改善するので積極的に干渉しますと雪崩れ込む可能性が潜在的に存在します。このふたつの原理は対立関係にあるのです。バーリンは民主主義において多数者が積極的自由に基づいて専制的になり、結果として消極的自由を侵害する危険性を危惧しており、消極的自由を権利として保障する意義を主張しました。

強く解釈するなら自由は自律しようにも、そもそも内部分裂しているためそれだけでは成立できない、少なくともイデオロギーとして擁立はできないという考えをする思想家は他にもいます。バーリンの研究者でもある英国の政治思想家ジョン・グレイは、「自由」は多様な自我や差異と真っ向から対立するものであり、リベラリズムというようなイデオロギーはそもそも不可能だとする考えです。仮に可能だとするならもうそのリベラリズムは「自由」とは名前のみの絆しかない、自由とは関係のない何かでしかないということを打ち出しました。

Wikipediaより

私もこれらの意見に基本的に同意です。自由はイデオロギー化できるようなものではないため、それをイズムとして自律したものと掲げることができないのです。それ故に「強固な抑圧に対しての自由」という構図がどうしても必要になり、抑圧を、敵を常に探して創り上げないと存続できないメカニズムであり、もはや宿痾ということになります。病的に、頓珍漢なまでに問題を見出しては抑圧関係を演出し、反抗するというリベラルの基本姿勢はリベラリズムそのものの問題、自由のイデオロギー化の不可能性によるものと言えます。

世間知らずのおぼっちゃまお嬢様がかぶれる思想、過去の革命騒ぎを続けている高齢者のもの、あるいは弱者の拠り所という見方でリベラルを批判するのは表面的です。実際のところ支持者の属性など大した関係はありません。敵がいないと成立しえないという根本的に爆弾を抱えた思想であること、それ故に敵をひたすら創り続けないといけないという危険性について批判しなければなりません。

リベラルの活動家はこのことを知っているのか知らないのかよく分かりませんが、彼らの敵の創生方法とその過程について注視する必要があります。彼らはそれらを一律に冷笑と見なして矮小化するのでしょうが、彼らの活動の存続のために分裂を生み出し続け、対立を煽り続けることのどこに有意義性があるのかは考えていかなければなりません。

リベラルは幼稚で矛盾している!という馬鹿な批判ではなく、内に抱える根本的な不可能性を押してまで巻き込もうとすることに正義はあるのか、現実での建設的な議論と積み重ねた歴史を度外視して、外から来たリベラルの立場を導入させようとすることの暴力性についてどう思うか、という視座が必要です。そのような懐疑的な立場の事を本来的には「保守」というのですが、今日では死語同然になってしまいました。

リベラルの介入によってかえって混乱と分断が生まれたケースは、英国の批評家ダグラス・マレーの著作『大衆の狂気』を読めば全体像が掴めます。その混乱と分断によってリベラルの活動家は例の構図を確立できるので、長く堂々と活動できますし、上記のことを可能にした実例も多く取り上げられているため現代社会について考えるためには重要な著作だと思います。

リベラルがなぜ矛盾にまみれ、好戦的で、場合によっては薄っぺらく見えてしまうのかの理由は、根本的なところに問題があるからということになるでしょう。

社会批判的な現代アートに対しても、手放しに称賛するのではなく、それは本当に「問題」なのか、と懐疑的な視座も心の中に置いておく必要があるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?