パリ・オペラ座の日々1993~1994: 序文 ⑥バレエについて

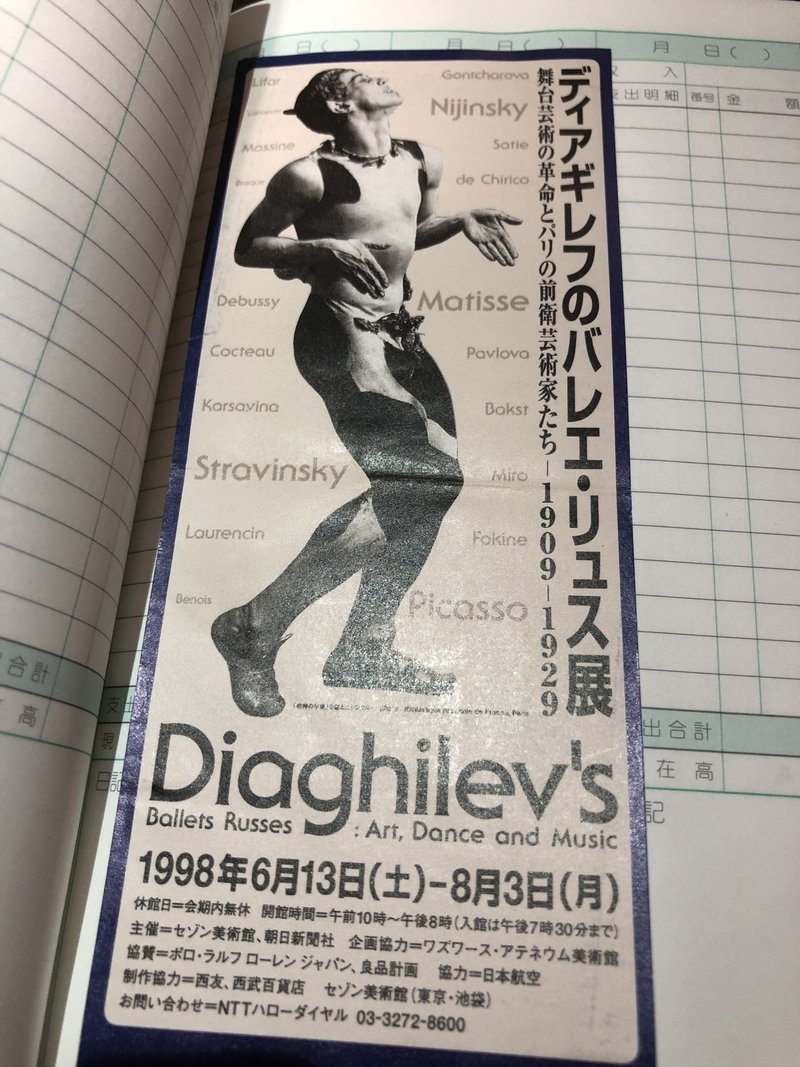

↑帰国後1998年池袋・セゾン美術館でのディアギレフ展

帰国後もバレエはずっと大好きで今も関心を持ち続けています。

ここで少しバレエについて書いてみます。

一年間のパリ滞在の目的は、ざっくり考えるとヨーロッパ文化を見て、体感して、学ぶこと。教養も知性もお粗末だった僕らですが、それでもクラッシック・バレエへの情熱は並々ならぬものがありました。

現在はずいぶん状況も変わったと思いますが、1980年代末に身近な友人にバレエの話をすると、男性なら「あのモッコリの白タイツね・・・(≧▽≦)」という反応だし、女性の多くは幼少の頃の習い事の記憶を語ってくれるというのが定番でした。もう少し積極的なケースだとプティパの三大バレエの話になり、○○バレエ団の「眠り」はとっても綺麗で・・・というような具合です。もちろんプティパ+チャイコフスキーのコンビで残した作品は素晴らしく偉大な作品で、僕らも大好きでした。ただその先をもっと知りたいという気持ちも強く持っていました。

当時はレーザーディスクが全盛で、次々とバレエの映像がリリースされていた時期でした。最初はグリゴロービッチ(さっきWikiを見てびっくりしたんだけど、現在もバレエマスターだそうです!90代だと思うけど…)が芸術監督を務めるボリショイバレエのシリーズを買い集めた記憶があります。20歳くらいまではバレエを全然知らなかった僕は、くるみ割り人形、ジゼル、眠り、白鳥などの定番の演目はこのシリーズを通して魅力を理解していきました。スパルタカスとか石の花もありましたね。

その後「ディアギレフの夕べ」というパリ・オペラ座のLD(レーザーディスクです。若い人はもう分からないかな…笑)と出会うことで、さらにバレエにのめり込むことになりました。これは2時間前後の大型の全幕物とは違い、比較的軽い20分くらいの一幕物の演目が四つ収録されたものでした。

「ペトルーシュカ」 振:フォーキン 音楽:ストラヴィンスキー

「薔薇の精」 振:フォーキン 音楽:ウェーバー

「牧神の午後」振:ニジンスキー 音楽:ドビュッシー

「結婚」 振:ニジンスカ 音楽:ストラヴィンスキー

王子とお姫様が出会って紆余曲折あって結ばれて・・・という所謂クラッシックバレエ的な展開とは明らかに趣が異なる作品達で、抑制された振り付け、独創的な衣装・美術・世界観にすっかり魅了されました。ちょっと気恥しい表現ですけど「芸術」を感じてしまったんです。それまでは単なる「踊り」として見ていたバレエが、音楽・美術・舞踏・物語が混然一体となった総合芸術なんだと理解するきっかけになりました。ひとつひとつの演目が短いというのもポイントだったかもしれません。このLDに収録されていた演目は全部大好きになり、繰り返し繰り返し見ました。そしてディアギレフとは?フォーキン、ニジンスキーって?という興味がムクムクと湧いてきました。

恥ずかしい話ですけど、僕はその頃までクラッシック音楽の知識がほとんどありませんでした。バレエに親しむようになって、そこを切り口にようやくクラッシック音楽が身近に感じられるようになって、その後コツコツと聴くようになりました。いまだにマーラーみたいな大きなシンフォニーには苦手意識があったりするんですけど、ストラヴィンスキーは音楽だけで頭に振り付けが浮かんで来るような楽しみ方ができますし、ショパンもベートーベンも踊りを通じて好きになった曲がたくさんあります。

ディアギレフとニジンスキーについては、その後何冊も本を読んで当時の状況含めてずいぶん勉強しました。帝政下のロシアバレエの状況、バレエ・リュスを受け入れたパリの様子、美術界との関係など、知れば知るほど興味深いことばかりでした。フランスを中心とした19世紀末~20世紀初頭の美術の潮流とも大いに関連があるので、渡仏後に始めた石膏像製作の仕事にもある程度役立ったように思います。

(↑ ディアギレフ、バレエ・リュスについてならたぶんこちらが決定版。重厚な書籍だけど、華やかな彼の半生を追っているとあっという間に読めてしまう。ニジンスキーとの関係や、初期バレエ・リュスの様子、ニジンスキーを失ったその後まで、豊富な一次資料を基に検証されています)

(↑ こちらも素晴らしい内容。ディアギレフとは反目する勢力~帝室バレエ団側~であったにも関わらず、ディアギレフ、ニジンスキーとの邂逅、革命を経てパリへの亡命、その後英国ロイヤルバレエの設立への関与など、まさに激動の記録)

バレエへの関心は、もちろんディアギレフのバレエ・リュスだけにとどまるものではありません。ディアギレフが撒いた種からは、たくさんの新しい舞踏が生まれました(もちろん彼ひとりの影響ではなくて、たくさんの19世紀末の素晴らしい才能たちからという意味で…)。

米国ではバランシンが革新的なスタイルを築き、やがてジェローム・ロビンスへと継承されました。フランスにはローラン・プティやベジャール(彼はスイス拠点だったけど)もいたし、新しい世代ならノイマイヤー(独)、マッツ・エック(スウェーデン)、ウィリアム・フォーサイス(米)も素晴らしい。

1993年に渡仏する以前に、バレエに関してはすでにずいぶん知識がありました。ビデオもLDもたくさん見ていましたし、書籍もずいぶん読んでいました。ただ東京に住んでいる限りは、生の舞台を観る機会はそれほど多くありません。日々の仕事がありましたし、なにより観たい公演のチケットが高額で、年に数回観に行ければ多い方でした。

そしてそのフラストレーションはパリで開放されたわけです(笑)

1993年3月~1994年の2月までの11か月間で、約60回のバレエ公演を観ました。ほとんどはパリ・オペラ座バレエ団の公演です。多い時は一週間に4回ガルニエ宮に足を運び、同じ演目を5~7回繰り返し鑑賞しました。他にも英国ロイヤル、デンマーク王立バレエ、東京バレエ団のパリ公演、フォーサイスのフランクフルトバレエ団などなど、とにかく手あたり次第に。

渡仏前は、こんな馬鹿げたことをする人は他にいないだろうと思っていたんですが、いざパリに行ってみたら同じスタンスで劇場に通っている人が何人もいて驚きました(その中には日本人も)。毎晩すれ違うのですぐ分かっちゃうんです。でもこの期間に、仕事としての立場(評論家の方とか)でなく、これだけの数のバレエ公演を観た日本人男性は稀有だったのではないかと思っています。そういう意味では貴重な体験をしましたし、この劇場通いで得たものは僕のその後の人生の大きな糧になりました。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?