『TARO』に学ぶ強さ

はじめに

よく来てくれたな。俺はマグナム。

外仕事なので自分の体温よりも高い環境に身を置かざるをえない…哀しきモンスターだ。

そんな哀しきモンスターはこの夏、2度にわたる高熱とインフルエンザを患った。

マジで最近の夏はキツい…。もう少し落ち着いたら転職を考えようかとも思っている。

いくらホワイトな会社でも業務で死んだら洒落にならん。

それに加えて、タイトなスケジュールでの音源制作やかなりキツめな撮影現場の設置の仕事が入っていたので…

とにかく、俺は夏が始まって早々完全に身体をぶっ壊した。

イベントや映像を少しでもやっている人間としては、夏に何も出来ないのは悔しいが…身体をぶっ壊していてはどうにもならない。

こんな調子で新作のアイディアや撮影のスケジュール立てなど出来るハズもなく、俺は無為な時間を過ごしていた。

倒れている場合じゃないと思っていても、身体は休息を求めている…こういう時が1番辛い。

そんな時、大学時代の友人から絵本作家の友人の個展に行かないか?という誘いの連絡があった。

(行き詰まった時は文化に触れるに限る。)

そう思った俺は、ちょうど『TAROMAN』の展示がやっているという『川崎市岡本太郎美術館』にも行きたいと連絡し、その日は芸術に触れまくる事にした。

『TARO』に触れる。

そして当日。灼熱の太陽と不便な交通アクセスに悩まされたものの、俺は『川崎市岡本太郎美術館』へと到着した。

大学以来久しぶりに生田緑地に来てはみたが…まさかこんなに不便だったとは。

大学時代の無尽蔵の体力を思い出し、少し哀しい気持ちになる。

加えてATMで金を下ろすのを忘れていたのだが、駅から少し離れるだけてこんなにもATMが無いとは…田舎に住んでいた時の不便さを思い出し、今の環境へ感謝をするのだった。

そして到着した『川崎市岡本太郎美術館』。

館内は流石に涼しく、いくらか体力が回復する。

当初の目的であった『TAROMAN』の無料展示コーナーを楽しんでいたのだが…徐々に、本来の岡本太郎の展示が気になってくる。

なんというか…圧倒的な独創性のパワーのようなものを展示コーナーから感じるのだ。

友人に頼み、俺は岡本太郎美術館の中へと入場するのだった。

ロゴも力強くカッコ良い。

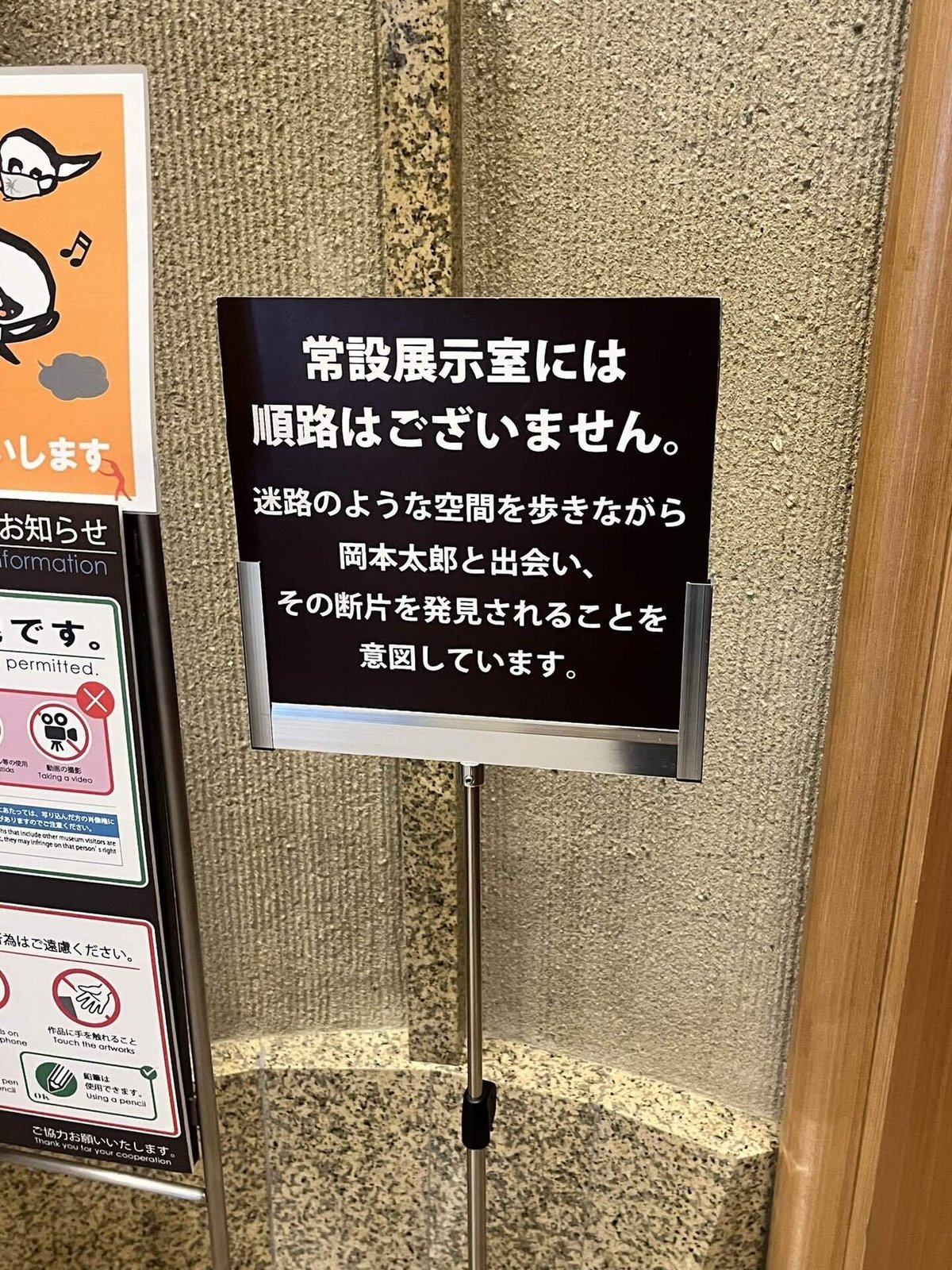

『川崎市岡本太郎美術館』の中は順路がないという。

岡本太郎…いや、そのパワーに敬意を込めてTAROと表記させて頂く。

筆で描かれたサインがあまりにもカッコ良い。

これは紛れもなくTARO…‼︎

順路がない美術館では、TAROの作品と迷路の中でバッタリと出会うことを求められているようだ。面白い…既に面白いじゃないか!

学術的な事はさておき、俺はアトラクションとして美術館を楽しむ事にした。

つまり…ここから先の文章は何ら学術的であったり、事実に基づいて調べ上げた文章ではないという事を明記しておく。

ただの雑感だな。

共通項を見出す

TAROの展示はどれも力強い。

絵画にしても彫刻にしても「眼」や「手足」が付いているものが多く、キャラクター然とした堂々さを感じる事ができる。

その面構えに強烈なキャラクター性を感じる。

墓石に使われたってマジ?

また、眼や手足が付いていない絵や立体物においてもエネルギーの奔流のような共通性のあるモチーフを感じる事が出来る。

美術館で観た作品の共通項としては、リボン・エネルギーのようなライン・目玉 といったところだろうか?

否…そういったくくりを決める事自体がナンセンスなのかもしれない。

とにかく、俺はこの場所で力強さを集中して感じていこうと思った。

穴と削られたモチーフが美しい…

クトゥルフでも封印してんのか?

なるほど。岡本太郎の作品が『TAROMAN』において『奇獣』というモンスターとして扱われてもしっくり来るのが良くわかる。

基本的に「なんだこれは!」という強烈さを持っているが、その強烈さは無個性ではなく強烈な個性として存在している。

つまり、ヒーローものにおける対戦怪獣や妖怪といった存在のcharacter=個性として申し分ないのだ。

例えば、『TAROMAN』第一話に登場した『森の掟』

これが怪獣で無きゃなんだってんだ。

この絵の存在はキャラクターとして非常に面白い。

背中にチャックの付いた怪獣が人を襲っている…モンスター映画のような絵だ。

しかし、この絵が描かれたのは1950年。

着ぐるみ怪獣の元祖と言える『ゴジラ』よりも4年も前に描かれているのだ。

それはつまり…後ろにチャックの付いた怪獣という存在の第1人者と言える。偉大な存在である。

更に面白いのは展示の解説だ。

「無意味こそかえって尖鋭な社会意識であることを知らねばならない。それを技術的にいえば私の提唱する対極主義である。

『森の掟』の猛獣は、怖しい表情・容態と同時に、背中にチャックがついている。

引っ張って開ければ、中身を暴露し、恐らくバカみたいなものになってしまうに違いない。

しかし如何に馬鹿げたものであっても、それが力として通用する時、如何に人々の生活を根底から震駭させるか。

誰もがつい先だって経験したばかりである。

だが、いったんチャックが開かれれば…喜劇なのだ。

いわばその両極の上に、このような存在がある。」

ふむ…。チャックが開かれれば喜劇に変化してしまう存在を俺はよく知っている。

怪獣にせよヒーローにせよ、背中のチャックが開かれればその存在は喜劇的な…単なる「着ぐるみ」と化してしまう。

しかし、それを身につけている間は「森の掟」のような大自然の権威や、正義の化身として成立する事が出来る。

なるほど、これはヒーローショーや怪獣映画の世界と共通する話なのだ。

俺にとって遠い話ではない。

『英雄』として存在する事が出来る存在、か。

TAROはナマハゲにも強い興味・関心があったようだ。

彼はナマハゲを「鬼であり、怪物でありながら、同時に人間である。」としている。

「それが人間だってことは見えすいている。

怪物だが、それにしても、人間のしっぽを出しているような不恰好さはユーモラスだ。

これらは、鬼なり動物なり、神なりになりきってはいない。人間でありながら、そのまま人間を超えている。どちらでもあるという、その交錯に意味がある。」

performする人間の在り方だ。

なんともかき立てられる文章じゃないか。

人が神を演じている時、しかしそれは人間であるワケだが、その振る舞いは人間でありながら人間を超えている。

それはヒーローショーにおける英雄や怪物の振る舞いに同じ事が言える。

彼らは人間だ。どうやったってそこには人間の尻尾が出ている。

しかし、その振る舞いを演じる/performする時には人間でありながら人間を超えているのだ。

ナマハゲも、鬼を演じることで鬼以上に鬼と言える存在となっている。

TAROの研究や関心は、我々にも密接に関わる部分なのかと感動する。

その感動は、思わぬ共通項を得られた事の感動である。

赤と黒の力

そんなこんなで展示を楽しんでいた俺だが…一際気になるコーナーがあった。

それは「赤」を印象的に使った絵画の展示だった。

俺は赤色が1番好きだ。

赤には力強さと共に様々な意味合いが存在する。

シンプルなようで最も奥深い色だと思っている。

そして、TAROが描く赤い絵には黒いエネルギーのような筆が走る。

そこにもTAROとの共通項を見い出す事ができた。

こんなタイトル、好きにならないわけがない!

『装える戦士』というタイトルの赤い絵。

エネルギーを感じさせる筆の流れに、決断的な黒のライン。炎を想起させる明暗入り乱れる赤…。

タイトルから力強さ、色遣い…全てがエネルギーに満ち溢れた『赤い絵』だ。

そうとも、赤とは深い色なのだ。

何層にも描かれた赤が炎のような美しさを作りあげ、黒い筆のラインが力を象徴させる。

まさに戦士の装い。

それはまさに、俺のイメージするヒーローの源流とも言えるような…黒と赤のコントラスト。

タイトルまで含めて完璧だと思った絵は中々ない。『戦士』という名前には、何か特別な魅力を感じてしまう。

個人的な話だが、俺はヒーローやキャラクター・力強い存在がいない場所には何か疎外感のようなものを感じてしまう。

なので、その力強さを称える『戦士』というモチーフは美術館…とりわけ絵画にはあまり見られないモチーフのように思っていた

だが赤と黒の戦士とは…何とも嬉しいじゃないか。

これもまた、一つの『答え』を感じる。

他にも赤い絵はある。

これもまた、俺好みのエネルギッシュな絵だ。

『赤のイコン』

赤い背景を切り裂き、燃え上がるような黒のラインと眼を思わせる球体…これもまた美しい。

iconとは『形象』を意味する単語だ。

赤の形象、肖像が力強い黒のラインとのコントラストとは胸が踊る。

TAROは赤を女の子色とする世間を否定したかったという。

なるほど、そうであれば赤と黒の力強い激しさを持った絵も納得出来る。これは力強い赤だ。

ランドセルの赤や黒を気にする人は多いと聞く。

俺は赤が好きだが…ランドセルの赤は薄紅色といった感じなので、迷わず黒を選んだのを覚えている。

だが、TAROの赤は違う。

あれは激しく燃える紅だ。

そういった「真の赤」のランドセルがあるならば…俺は赤いランドセルにしたかもしれない。

男女が赤黒どちらを選ぼうが、俺はどうでもいいと思っている。

だが、カワイイだけに振った薄紅色ではフェアじゃないと思う。

TAROが染めたような赤と黒から選ぶのであれば…男の子にとってもフェアな選択となるだろう。

未来へ…

色々所感を書いてはみたが…

要するに、俺は『川崎市岡本太郎美術館』をたっぷりと楽しんだワケだ。

完全に個人的な話だが…俺はここ最近、キャラクターの在り方や版権との向き合い方にかなり悩んでいた。

それはつまり、オリジナルのキャラクターでは色々な事が勝負にならないという事を感じる事が多かったのだ。勿論、俺の扱い方が下手なのは前提なのだが。

だが、この美術館の作品たちはどうだ。

TAROの絵や彫刻はモチーフに頼らない力強さに溢れている。

凄まじいオリジナリティを発揮させている。

上手く言語化は出来ないのだが…この『独創性』を爆発させたエネルギーのようなもの。

そのエネルギーの前に、既存の知識は無意味だ。

これらの作品のモチーフは我々の生活や文化、個人としての在り方そのものをモチーフにしているフシがある。

それは遊びであり、ライフスタイルであり、文化である…独創的でありながら根付いた文化を感じさせてくれる。

このエネルギーに学ぶ事は多い。

そもそもこの日は『TAROMAN』の展示を見にいったワケだが、TAROMANにも学ぶ事は多い。

それはあからさまにウルトラマンのパロディなのに、意外にもウルトラ的なモチーフに頼ったキャラクターではないという事だ。

例えば…TAROMANの必殺技である『芸術は爆発だ』は、スペシウム光線とは全く異なる必殺技だ。(割と新しい必殺技を考えるのは難しいんだぞー)

敵の怪獣はまんま岡本太郎の美術作品であり、操演がメインである。

TAROMAN自身の振る舞いはまぁ被らないにしても、防衛隊との距離感など…意外に結構ズレてて珍しい作品である。

いや…単に元となる岡本太郎のキャラクターが濃すぎてウルトラマンのパロディをしなくて良かっただけな気もするが…それにしても巨大ヒーローのあからさまなパロディキャラクターの『TAROMAN』が、意外にもウルトラマンと被らせていないのは驚嘆に値する。

そういったオリジナリティは見習っていきたい。

話が脱線してしまったが、岡本太郎のエネルギーに充てられた俺はかなり「元気」になった。

何かを作る事に前向きになれた、といった感じか。

その元気の源は、岡本太郎の美術作品の根源にあるエネルギーであると思う。

どの作品にも迸るエネルギーが有り、実際に目にした時に強い力を貰えるのだ。

これは是非、読者諸兄も遊びに行って欲しい。

そしてまた、TAROのデザインはクールだ。

このクールはカッコ良いのクールだ。

熱血的なエネルギーを称えながら、それでいてクールな振る舞いも見せる…実に豊かなデザインだ。

デザイン的な面白さも兼ね揃えているのがTAROの面白いところか。

ラインの取り方が実にイケている。

さて、長くなってしまったが…このTAROのエネルギーは素晴らしい。

メンタル的な「夏バテ」は、TAROの迸るエネルギーに吹き飛ばされた気がする。

この日、俺と友人の間でのTAROの評価は「強い」だった。

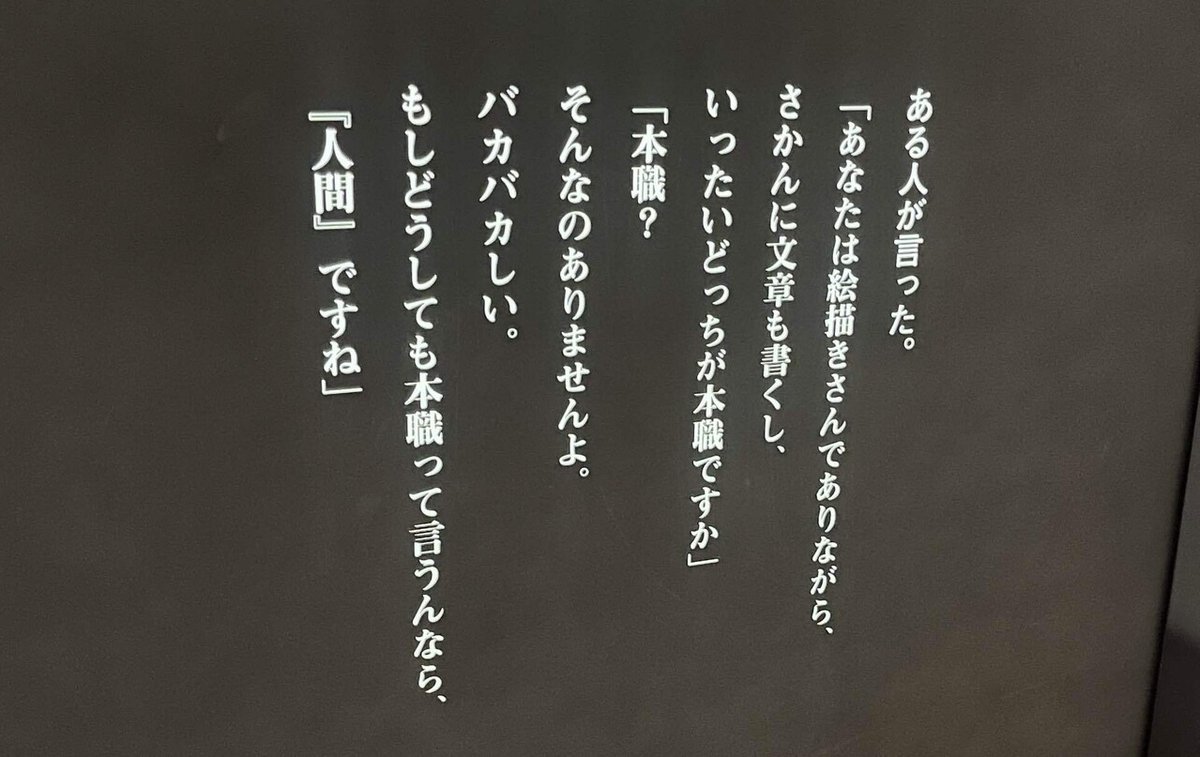

あまりにも…岡本太郎自身のキャラクターが強いのだ。

色々な趣味に手を出し、それを絵や彫刻に取り入れて昇華する強さ…憧れる。

岡本太郎のようになりたいとはちょっと言えないが…この強さ、そして迸るエネルギーを作品として他人に与えれる人間になりたいと思った。

この日は絵本作家さんの作品や東京観光もしたのだが…それはまた、別の機会に話そうと思う。

俺は今、TAROの迸る強さに夢中だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?