ジョイス『ユリシーズ』を読んで

わたしに言はせれば、人類の小説史全体の比喩としての巨大な砂時計の、くびれの箇所に当るものをジョイスは書いた。──丸谷才一

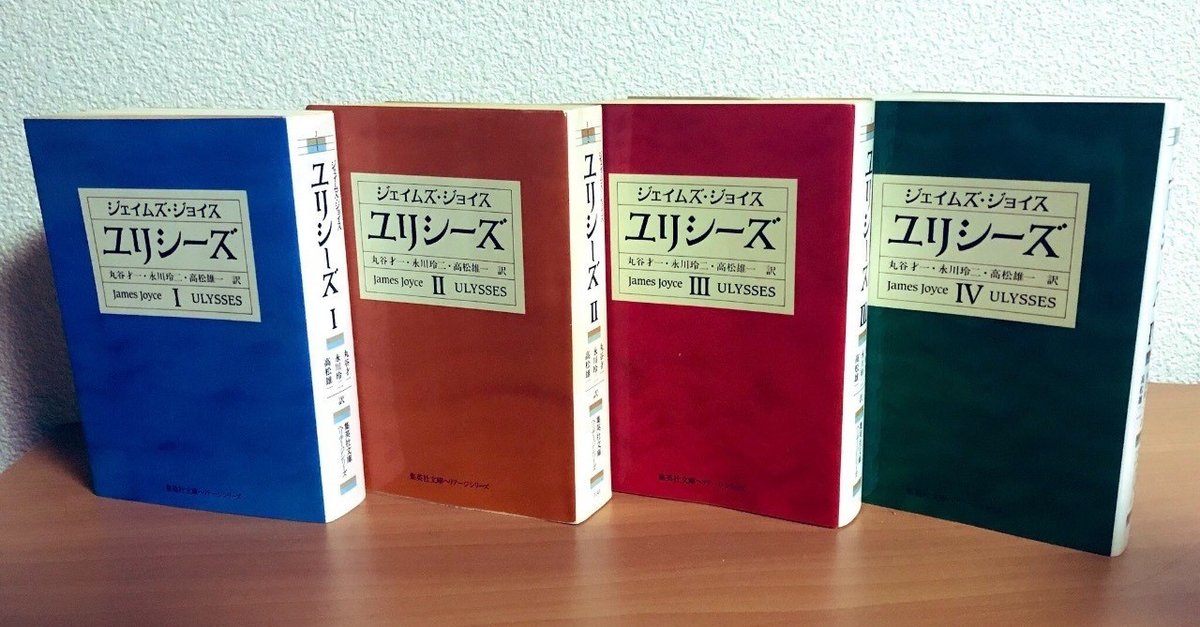

僕がこの、集英社文庫ヘリテージシリーズにして全四巻からなる、20世紀に書かれた文学作品の中で最も重要な小説の一つと言われているアイルランドの作家ジェイムズ・ジョイス著『ユリシーズ』を読了したことに対して、記事をお読みのみなさんはどのような感想を抱くのであろう?

多いのは、この作品が持っている難解という印象、つまりタイトルと章分けが古代ギリシアの詩人ホメロスの『オデュッセイア』を下敷きにしている敷居の高さを思い、Gakioさんはすごいなあ、という感想だろうか。

たしかに例えばモーリス・メルロ=ポンティの哲学書を読むとき、現象学を理解する試みとしてそれ以前にエトムント・フッサールやマルティン・ハイデガーの哲学書読まなければいけないといったこともあるから。

あるいは、それを裏返して、そんな難解な作品をいつも傲慢なツイートをして人を不快にさせているgakioごときに読めたのだろうか?といぶかしがる感想を持つ人もいるだろう。僕も後者のように思うタイプの人間である。

僕は常々、言語に依拠して新しい文学を創造している作家の作品を翻訳で読む行為は、そのエッセンスの半分も分からないというようなことを言っている。またTLで一時期話題になったヘルマン・ブロッホ『ウェルギリウスの死』についても、そんなにすごい小説なのかという疑問が拭えずにいる。

もっとも、先日この小説を吉祥寺の古本屋で見つけて、立ち読みしたのだが、腰を据えて読んでみたくなる雰囲気だった。訳者の解説を読むと、「ウェルギリウスが日本には馴染みがない」と書かれていて、「つまり西洋人にとってのウェルギリウスは日本人にとっての李白や定家なのだ」、といった感じで続けられていた。しかし、現代の芥川賞作家の多くもそしてもちろん僕自身も、李白や定家ですら読み込んでいないんじゃないかと思える。新しい文学を創造したいという誇り高き野望を持ちながら、これではまったくダメだと思う。

それはともかくその解説に大江健三郎の個人名が記されていた。あの本は1960年代に出ているはずで、大江は30歳そこそこだ。

文学ユーチューバームーが選んだ古今東西の評価の高い100冊の中にも大江が入っていた。歴史的評価の中にあり存命なのはやはり大江くらいしないないんだと感動した話は余談だ。

さて、この本は4巻とも600〜700ページある。外観だけみて読む気が失せる人もいるかもしれないが、それは邪魔にしか感じないほどに豊富な注釈と、巻末の解説、それに識者によるエッセイ、ダブリンの地図、その他付録によるもので、本文は各巻3分の2程度だ。しかも文字が大きい。改行が多い場合、一ページの分量も少ない。つまり飲み放題の居酒屋でアルコールがとても薄く、何杯飲んでも酔わないがしかし酒豪に見える、といったような本なのだ。

そして何より面白い。

この小説は18章(挿話)あるのだが、それぞれすべて別々の手法で描かれている。文体も違う。だから、同じ小説だとは思えないとも言える。18個の連作短篇だと言われてもおかしくない。しかしストーリーは続いていて、ある挿話に出てきた記述を踏まえて、新しい挿話が展開されている。

注釈の種類は、僕がなんとなく思う感じで4つある。一つは、単語の意味を教えてくれる。一つは、解釈を教えてくれる。一つは、この小説は2種類あり、ジョイスの初版本と、研究者か誰かが編纂し直した完全版。日本語訳は初版本をテキストにしているため、異同について掲載されている。あと一つは、原文が外国語で書かれていることへの注釈だ。フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、ギリシア語、ラテン語などが登場した。文学作品からの引用はもちろん各原語であるわけだ。翻訳ではすべて日本語に訳されているので、注釈を見ないと知りようがない。

さて、僕はこの小説を50日ほどかけて読んだ。ジョイスはその名声と知名度からいつかは読みたい作家だったが、比較的最近に『若い芸術家の肖像』を読んだ。あまり面白いと思わなかったが、新品を買ったこともあり、最後まで読みきってはいた。今回ユリシーズを読もうと思ったのは大橋健三郎『ウィリアム・フォークナー研究1』を読んだからだ。これはアマゾンで注文したフォークなー文学の古い研究書で、僕がまだ立命館に在籍した頃、読書垢を始めた初期にツイートしたのを覚えているが、「詩的幻想から小説的創造へ」というタイトルが好きだった。また、作品の発表された時代ごとの作品論だから、『響きと怒り』の章だけつまみ食いできたりして面白い。

大橋はここでフォークナー文学に言及する際にユリシーズの書名を出していたのだ。

たしかに、響きと怒り第1章のベンジャミン第2章クェンティンの、一人称による語り手の内的独白、つまり文章のなかで語り手が思い出したことであったり見た景色であったり、無意識の領域を描いてしまうという書き方は、読んでみてまさしくユリシーズ三章のスティーヴン・ディーダラスあるいは13章のブルームだ。

ユリシーズがまず論じられている点、それは内的独白による「意識の流れ」の手法と、オデュッセイアを下敷きにした神話的物語の再構築だ。

しかしそれはどちらも重要ではない、というのがこの四巻にそれぞれ解説やエッセイを書いている人や、あるいはのちにユリシーズを途中まで個人翻訳する柳瀬尚紀の意見だ。

僕もそう思う。意識の流れを知りなければヴァージニア・ウルフを読めばいいらしい。僕は内容に関心が持てず未読なのだが、いつか読みたい。オデュッセイアを知らなくても、ユリシーズは読破できる。

第1章から追っていこう。

22歳スティーヴンは年上の文学仲間バック・マリガンと塔に住んでいる。朝の光景。

マリガンがごちゃごちゃいうのを、スティーヴンは黙って聞いている感じ。

第2章、スティーヴンは子供達に歴史を教える。

第3章、スティーヴンは浜辺を散歩しながら詩作にふける。

ここまで、そんなに読みにくくない。3章は有名な意識の流れ、すなわちスティーヴンの内的独白で語られる。同じく浜辺を散歩してる女の子や犬なんかをみて、それまで考えていた脳内のことが切り替わる。僕が現実生活で行なっていることとおんなじだ。リアリズム的な書き方よりよほど「リアル」な感じがする。

スティーヴンは自分の詩の一節を頭の中で推敲する。音と音のバランスと、その音から喚起される印象について思いをはせる。僕が渾身のツイートするときにやる行動とおんなじだ。

そしてフォークナー『響きと怒り』の1章、ベンジャミンの内的独白と、2章、クェンティンの内的独白を連想する。ジョイスがいなければフォークナーは生まれなかった、というのは四巻のエッセイで池澤夏樹が書いてたが、それはそうなんだろうと思う。

第2部、4章。視点はミスタ・ブルームに変わる。

ブルームは「性の悦びおじさん」である。だがしかしそれは隠し持った内面にすぎず、対外的には本文で書かれるような変態的部分を出してはいない。

つまりそこらへんにいる男性となにも変わらないのだ。例えばしきりに若い女性のツイッタラーにリプをとばすおじさん。下心が隠しきれていないが、そういう下心を持って迫ってこられて承認欲求を満たしたいのは若い女性ツイッタラーとて同じなのである。

僕はスティーヴンと同様、ブルームにも寄り添って読むことができた。

5章、6章、7章、8章はそれぞれ文体を変えながら、ブルームの一日を描いている。

二巻。9章はスティーヴン、国立図書館にゆく。

ここでシェイクスピアについて大いに語る。ユリシーズ全編を通してさまざまな文学作品、しかしことにイギリス文学あるいはアイルランド文学からの引用が多い。シェイクスピアの話ばかりしている。あるいはミルトンやイェーツやウェルギリウスになってくる。同時代の文学作品はほとんど出てこない。ドストエフスキーもフローベールも出てこなかった気がする。

10章。ダブリンに暮らすさまざまな人物のスケッチ。スティーヴンでもブルームでもなく僕の読むペースが止まる。他の本を数冊読んで再開したはずだ。

11章は音楽をそのまま文体にするような無理のある試みが繰り広げられる。こういうのは原文で読まないとそのエッセンスはほとんど伝わらないんだと思う。

12章は酒場でブルームがユダヤ人であるなどの理由から「市民」にボロクソに言われるのだが、難解で、僕はあまりしっかり読めていない。

13章を待ちわびつつ流し読みし、いよいよ。読中から話に聞いていた海岸でブルームが野外オナニーするパートだ。

この海岸は3章でスティーヴンが散歩していた浜辺だ。ダブリン湾に位置している。スティーヴンはダブリン湾近くの塔に住んでいる。

ユリシーズを読んで、そこに行ってみたくなった。今ではその塔は、ジョイス記念館になっているとのことらしい。海岸というモチーフがまずいい。憧れる。ジャンリュックゴダールきちがいピエロで若い男女は逃避行のすえ海岸にたどり着く。女は犬のポーチを降りつつ海岸を退屈そうに歩く。僕はあの光景が好きなのだ。海。人類の創造の場所。

13章はそこを散歩している足の悪い女の子の視点からはじまる。彼女は処女ということらしい。当時の大衆恋愛小説の文体で書かれている。言われなきゃ分からない。そしてこの文体はあまり面白くない。

この女の子、ガーティマクダウエルはブルームの視線に気づく。わざとスカートの中のパンティを見せつける。ブルームに視点が変わる。ブルームはシコるわけだが、その直接的描写はない。ブルームはいろいろ考えるが、最終的にはいつも妻モリーのことに行き着く。モリーは他の男と不倫していて、二人はセックスレスなのだ。ブルームはモリーを愛している。娘のミリーも愛している。幼く死んだ息子のことも忘れられない。

三巻。

まだ第2部。14章。ジョイスがふざけはじめる。この章でやはり停滞し、他の本を数冊読んだ。病院でミセス・ピュアフォイという女性が子供を出産するという場面で、ここでブルームとスティーヴンが出くわすのだが、二人がなぜここに行き着いたのか僕はよく分からなかった。再読するならここも重点的にだな。

生命の誕生という人間においての普遍的な描写のようにも感じられる。が、ここの文体は文学の冒険だ。

古代から現代にいたるまでの英文学文体の模倣が行われている。

この部分は丸谷才一が訳し、丸谷はそれを日本文学に置き換えて訳すという暴挙にでる。すなわち古事記から源氏物語、仮名草子、本居宣長、夏目漱石、谷崎潤一郎、宮沢賢治の文体模倣。

読書メーターの感想で、この翻訳は丸谷才一の作家根性が出て嫌だったと書いている人がいて、その通りと思った。翻訳不可能な領域に到達したわけだ。僕は丸谷才一の『横しぐれ』を読んで以来愛着を持っているので許せる。しかし本文を読むというより注釈を読む為の読書で、これは偏差値が高いから読める、といったものではないと思う。そういうものだ、と思って読むしかない。つまり知らなければ読めないわけで、読めないということの逆説的な快楽もあるけれども、この頃には僕はもうユリシーズに夢中なので、文字を目で追うように読んだ。だいたい文体模倣といったってモチーフやらテーマやらがその作家性と全然違うし、この場面でかかれてるのは母親が子供を出産するということなのだし、いろいろ無理がある。

しかも最後は俗語やなんやら支離滅裂な文体になり、これはツイッターとかでもよくみるナンセンスなものになってきて、言葉遊びというと聞こえがいいが駄洒落かあるいは親父ギャグみたいな寒いものになってきて、ほんとユリシーズはツイッターに似ていると思った。

そんなこんなで15章。これはページ数は長いが戯曲形式でセリフなのですらすら読める。

幻想が入り混じって、それもブルーム、スティーヴン双方が幻想を見るという非常に都合のいい設定だ。

娼婦ゾーイーが個人的に好感を持てた。ふさふさした茶色い腋毛の持ち主。

またニンフが話す。ブルームはニンフの絵を部屋の壁に貼り、それをみてオナニーしていた。そのうちニンフの乳首と陰部をマジックで塗り潰したりした。ニンフが出てきてそのことを暴露される。

そのほか髭のないシェイクスピアが鏡から出てきたり、エドワード7世という王様が出てきたりする。前章に登場した人物や、ブルームの娘ミリーの幻想など、しっちゃかめっちゃか。

泥酔しているというのでもある。朝から昼、夕方と経過して、夜になってしまうと、多かれ少なかれ人々はこのようになっていくとも言えるのかもしれない。酔っ払うとあることないこと考えるだろう。全てが闇に溶け去って、ただただ楽園への希望を抱き、この世のものとは思えない幸福へ祈り続けるだろう。

僕もブルームやスティーヴンと一緒になってパーティに飛び込み、カタルシスを体感する。現実世界と読書を通した虚構世界がないまぜになって、夢うつつの状態におちいる。コーヒーのカフェイン、煙草のニコチン、ビールのアルコールが僕をハイにさせる。

僕はこの巻で部分的にJ.D.サリンジャーとロベルト・ボラーニョを連想した。ボラーニョに関しては猥雑な部分だと思うのだが、これを書いてる今はどの場面だったか忘れてしまった。一巻ではフォークナーと、フョードル・ドストエフスキーもちょっと連想したように思う。日本のものには繋がらない。

『ユリシーズ』が海外で、海外のものは敷居が高いと感じるゆえんとして、それは翻訳だからというのではなく、やはり文化背景だと思う。ギリシャ神話、聖書もそうだけど、「ユダヤ教」あるいは「ユダヤ人」というものを僕は知らなすぎる。なんとなく知った気になっているが、無知に近しい。これは勉強が必要だな、と常に思っているが、知識を得ることを勉強と呼ぶのもどうなんだろう。ユダヤ教の信者だという人が現実で周りにいないと実感として得ることは難しいんじゃないかという気もしている。

四巻。第3部。

16章。にわかに平易な文体になる。ブルームはスティーヴンと馭者だまりという喫茶店に行く。あんまり面白くない。途中でやめてフォークナーの『サンクチュアリ』を読み切る。それよりまえ、小島信夫の『抱擁家族』も読んだが、これもあんまり面白くなかった。ただ、抱擁家族での妻の醜さと、ユリシーズでの妻の美しさというものを感じた。これは個人的な想像力の問題で、つまりアイルランド人の女性というものをリアリティを持って僕は想像できないんだ。しかし1904年の話なのに現代の感覚を持って読めるのが面白い。それはサンクチュアリでもそうだった。1904年は夏目漱石『吾輩は猫である』とだいたい同時期だが、アイルランドのほうが今の日本に近いように思う。これは20世紀の海外文学を読んでていつも思うことで、アメリカでは戦前からコーラは飲む、ハンバーガーは食べる、テニスはする、女子大生は可愛い。日本の戦前はそういうものはあまり出てこない。

ブルームには妻と娘がいる。妻は美しい。社会的地位がないわけではない。中流下層ということだ。

17章。教義問答。○○は○○か?○○は○○だ。

QアンドA。ボブ・ディラン「激しい雨が降る」の歌詞を連想する。汝は○○か?

ブルームの娘ミリーについて語られたり。

もう僕はユリシーズに恋をしているので、何がきたって面白いと思えてしまう。

さて17章の最後でブルームは妻モリーの眠るベッドに入り、モリーがボイランという男とセックスしたことを知る。

ここでブルームが感じる感情、羨望、嫉妬、諦念、平静というのがいい。

その平静の理由も、ちゃんと教義問答で述べられている。

「死滅した太陽との衝突の結果われわれの遊星が一挙に消滅するほどの悲惨事ではないから。」

僕はこの小説では初めて、赤いボールペンで線を引き、そこに日付を書き記した。4巻だけが新品だ。1巻は偶然なのだが、この一つ前のノートに投稿したと○きにブックオフで買った。二巻と三巻はアマゾンの古本だ。

この部分がすごく気に入った。そして愛する女性に対する気持ちは、2巻でツイートしたような性の悦びおじさんといったからかいの対象になるようなものではないと思う。

この17章の末尾は特に好きで、ベッドの上で二人は反対の方向に寝転び、片方の頭の近くに片方の足がある。二人は動かないが、地球は回っているので、そういう意味では動いている。それは1904年6月16日も、2019年も同じだ。昨日、ユリシーズを燃やせというジョイスのユリシーズ執筆と出版の歴史を追った伝記を購入した。これから読む。翻訳者は小林玲子という30代の人だが、6月16日に訳者あとがきを書きあげていて、「百十二回目のブルームズデイに」と書いている。そう。この日はブルームズデイと呼ばれているらしい。ブルームはユリシーズの、あるいは英語圏の文学作品の中でも人気のあるヒーローだということなのだ。

僕も人間臭いブルームが好きだ。虚構の人物だが、実在の人物よりも身近に感じられる。それはシャーロックホームズのような感じで。

18章はブルームが帰ってきて目覚めたモリーの長い内的独白。これまでのこと、今日の午後のこと、などなど。句読点なしで平仮名を多用しているのは、ダニエル・キイス『アルジャーノンに花束を』を連想した。高校生であれを読んで、こんな文章がありなのかと感動したけれど、当然ユリシーズのほうが先だ。僕の作った文学作品冒頭botでも『アルジャーノンにた花束を』の冒頭はよくいいねされたりリツイートされたりしている。

それにモリーはボイランとセックスするわけだが、ボイランは10章でモリーのために果物買ったりしていて、読み飛ばしていたなあと思った。ブルームがボイランを見かけて避けるところは覚えていたが。これはすぐに再読もありそうだ。リチャード・パワーズ『舞踏会へ向かう三人の農夫』も読みたいのだが。

モリーは自身のファーストキスや、ブルームのこと、ボイランのこと、そしてスティーヴンのことを考える。スティーヴンに好意を持ち、性的なことも想像する。

スティーヴンに、自分の便器への放尿の音が聴こえていないだろうか、と心配する。

モリーの放尿は「フーカプーカ」という擬音でブルームの章に登場する。それは滝の音だという隠喩で、ほかの実在する風景と並列して語られる。

こんなものが1922年に書かれていた。まずこれに触れることのできる英語圏の読者は、この後に例えば川端康成や三島由紀夫や大江健三郎を読んで新たな感動を得ることは可能なのだろうか?

僕の読書体験は三島と川端と村上春樹から出発した。これは僕が幸か不幸か日本語圏の読者だからだ。まず日本の良質な文学に触れ、その後ユリシーズを読んだ。それも翻訳で。しかし、ユリシーズの途方もない文学上の冒険を、越えようとする日本文学の散文は今のところ思いつかない。それは今僕がユリシーズを読み終えた直後だからに決まっているのだが、だからこそ、今まで読んだ本の中で一番の名作なんじゃないかという気がしている。人間の営みにおける物語がすべて詰まっているのではないかと思う。しかしその前に読んでいたフォークナー『サンクチュアリ』が、多くの風景描写を取り込まれていたのに対して、ユリシーズには風景をスケッチしたものは(それも丁寧に)、そんなに印象を受けなかった。風景を描くのがリアリズムだとしたら、これがモダニズムだと呑気坊主の早合点も可能だが、まあ、そういうことは些細なことだ。

去年アーネスト・ヘミングウェイ『移動祝祭日』を読んだ際、パリのレストランで食事するジョイス一家の描写に特別な感情を抱いていた。

ジョイスはいつも片手に持ったメニューを目に近寄せて、分厚い眼鏡越しに見ていた。(中略)一家はいつもイタリア語で語り合っていた。──ヘミングウェイ「偽りの春」(高見浩訳)

トリエステやパリなど、居住地を変えながら、貧困のうちにアパートで執筆していたジョイス。ユリシーズの出版事情については、ヴァージニアウルフの出版社に断られたや、アメリカで発禁処分になったなど、断片的な知識が入ってきている。『ユリシーズを燃やせ』というユリシーズの伝記を買ったので、これを読みつつこれから知見を広げていきたいと思っている。

ユリシーズを一読して思うのは、僕が読んだのは氷山の一角ということ。その一角が途方もなく大きな山だった。すぐに再読してみたいし、どこから読んでもいいし、ユリシーズに関する本を読むのもいいと思う。とにかく一生読み続けていくだけの知的で豊饒な中身を備えた作品であると思った。

ホメロス『オデュッセイア』とは、たしかに作者が意識的に結びつけようとしている場面もあるというのが訳注を読むと分かるけれど、原典を知らなくても問題なく楽しめると思う。それに『オデュッセイア』は24章あるが、ユリシーズは18章で、そのへんも呼応していない。

僕はほかのツイッター上での人がある作品を絶賛していると、眉につばをつけることが多い。ほんとにそんなに面白いのかよ、と。しかしそれは、自分が小説を読んでカタルシスに達しないことによる羨望や、欲求不満があったのではないなと思う。ユリシーズはそれを解消してくれたし、これからも文学を読んでいくに決まっていると思わせてくれる読書体験だった。むろん、僕のツイートを見た人は、そんなにユリシーズが面白いのかと思う人もいると思う。でも合う合わないは人によって違う。僕はこれを楽しめたことが本当に幸福だったと思っている。ジョイスに、またこの本の面白さを色々な角度から言及してくれている三人の訳者、丸谷才一、永川礼二、高松雄一に、あるいはエッセイを寄せている結城英雄、池内紀、三浦雅士、鹿島茂、池澤夏樹とこの本の出版者、編集者、校閲者に、最大限の拍手を送りたい気持ちだ。

ここまで書いて終わりかと思いきや、4章を再読していて僕がいかに読み落としていたかが分かった。というか細かい部分は一度読んだだけでは忘れてしまうのだ。ボイランとモリーの姦通というのは随所に伏線が張られている。また、のちに出てくるモチーフや出来事がはじめのほうの章に語られているということが多々ある。ニンフの絵のこともちゃんと書いてある!

ページを開けばすぐにこの原稿に追記できそうで永久に書き上がらない。文章はほんとうは筋道を立てて推敲して読者を意識するべきだが、またもやツイキャスの一人語りのように支離滅裂になってしまった……。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?