【外苑前野球ジム】動作解析プランから紐解く投球動作~どういうことしてるの?~

これまで、多くのお客様にお越しいただいた動作解析プランですが、「何を測定しているのか」記述していないと今さらながらに気づきました💦

そこで今回は、動作解析プランでは何を測定し、評価しているのか書いてみました!

機材

動作解析プランで用いている機材は、8台のカメラです。

この8台のカメラを用いて250fps(1秒間に250枚のシャッター)で撮影しています!

1つのカメラでは2次元しかとらえることができません(縦×横)が、複数のカメラを同期することで3次元でとらえることが可能となります(縦×横×奥行)。

そのため、8台のカメラを同期して、3次元で測定を行っております。

測定方法

3次元動作解析には大きく分けると2種類の方法があります!

1)光学式(マーカーの位置を赤外線で検出)

2)画像式(画像の映像からマーカーの位置を検出)

おそらく皆さんが想像する3次元動作解析とは、小さな球体マーカーを身体のあらゆる部分に装着して測定することではないでしょうか

この方法がいわゆる光学式です!

画像式とは、光学式と異なり映像から特徴点を検出します。

そのため、検出したい位置が映像から分かれば、球体のマーカーを貼付する必要がありません。

しかし、映像から特徴点を自分で検出(手動デジタイズ)しようとすると、結局マーカーをあらかじめ貼付していないと正確に検出することが難しくなります。

そこで近年登場したのが、「マーカーレス」動作解析です。

「マーカーレス」動作解析とは、過去の学習データをもとに、映像の特徴点を自動で検出(自動デジタイズ)する方法です。

そのため、マーカーを身体に貼付する必要がないうえに、即座に特徴点を検出することができます。

弊ジムでは、この「マーカーレス」動作解析を用いて測定しています!

上記のように、マーカーを貼付することなく測定が可能なため、

服装は半袖半ズボン(上下で同色は禁止)

でお願いしております。

先ほど述べたように、特徴点が人体の映像を基に検出するため、できるだけ肌を露出した服装を推奨しております。

また、上下で同色の場合も骨盤の位置の推定が不適切になりかねませんので禁止させていただいております。

データ取得

ここまでお話した内容だと、測定できるのは特徴点の「位置」だけではないかと思うかもしれません。

まずは位置から分かることを考えていきます。

位置から分かること

例えば、ステップ脚は踏み出して着地すると身体の回転を支える軸の役割を果たします。

この軸が動いてしまうと回転が十分に行えません。

この「動いている」かどうかは、膝の位置が時間とともに変化していないか確認することで分かります。

詳細については上記記載のnoteに書いてありますので、ぜひご覧ください!

しかし、この「位置」だけではわかることは多くありません。

この位置のデータを用いて計算することで多くのことが分かってきます。

位置を計算して見えてくるもの

位置を微分すると「速度」が分かります。

さらにその速度を微分すると「加速度」が分かります。

速度や加速度とは、「力」や「エネルギー」といった運動を形成する指標を算出する際に用いられるなど非常に重要な項目となります。

このように獲得した速度、加速度とは、直線運動しか表しません。

しかし、ヒトの身体関節の運動は「角度」で表せます。

この角度とは、複数の位置を用いて算出することができます。(詳細は省きます)

角度もまた、微分することで「角速度」が分かり、さらに微分すると「角加速度」が分かります。

角度がわかると色々なことが分かるようになってきます。

例1

先ほどステップ脚の膝関節の位置が動いていないか見ましたが、膝関節の位置自体は変わっていなくても、投げるまでに膝関節が屈曲してしまうと軸の役割を果たせません。

この場合は、膝関節の角度に着目します。

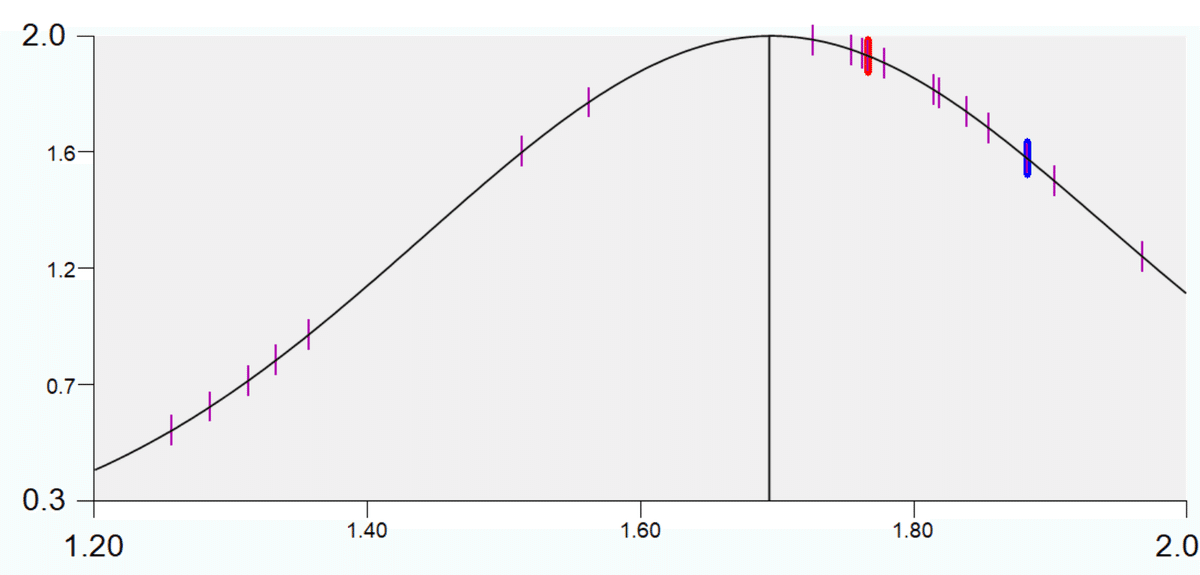

(赤マーカー:ステップ脚着地時、青マーカー:ボールリリース時)

上記の選手は、ステップ脚を着地してからボールリリースまでに膝関節の角度が33°から24°になり、小さくなっています。

これは、膝関節が伸展していることを示しています。

球速の速い選手は並進運動が大きく、それを回転運動に変換や回転運動の支持としてステップ脚が作用します。

そのため、ステップ脚の膝関節は着地からリリースまでの短い時間内において関節角度が一定に保たれてることが多く、リリース後に伸展運動する傾向があります。

しかしこの選手は着地からリリースまでの短時間で約10°も伸展運動がありました。

これは、並進の運動が弱いから、ステップ脚を利用してエネルギーを生成しようとしているのではないかと考えられます。

そこで、並進運動の強さに関して、身体重心の速度から検討してみましょうに

この選手の身体重心速度の最高値は2m/sでした。

球速の速い選手は、この身体重心速度が約3m/sと言われています。

このようなデータからこの選手には身体の並進運動を高めることが有効だと考えることができます。

例2

他にも、お客様の動きでよく着目するのは「捻転差」です。

投球動作は、下肢から体幹、上肢を介して順次エネルギーを伝達させ、ボールをリリースします。

その際、体幹は最も大きなエネルギーの生成源になる部分であると同時に、下肢で生成したエネルギーを上肢に伝達させる重要な役割を担います。

これを効率よく実施するために必要になるのが、「捻転」という動きになります。

この選手のステップ脚着地時の捻転差は、2.6°でした。

捻転差が10°もない状態は、いわゆる「開いた状態」もしくは、ステップ脚を着地したときに骨盤の回旋が遅れている選手の特徴です。

このような捻転差が小さい選手に対しては、胸郭の可動域の改善を促すことで改善傾向が見られます。

詳細に関しては、上記のnoteに記述しているのでぜひ見てみてください!

このように、”運動の状態(運動学、キネマティクス)”を測定することができます。

動作解析プランでは、このキネマティクスを評価し、過去の研究で明らかになっていることをもとに、どのようにしたら球速が速くなるのか、ケガをしづらいフォームになるのかを考えています。

また、投球動作とともに、Rapsodoを用いて投じられたボールの測定も実施しています。

Rapsodoでボールの「質」を観ることによって、どのような動作の時に投球されるボールが良くなるのか確認できます。

データ取得後

動作に関して評価をした後は、問題点として考えられる動作を改善するためのトレーニング等を実施します。

再測定

トレーニング後にそのトレーニングの成果と投球動作をどれくらい改善できているかを再測定することで確認します。

トレーニング時間が約30分ほどなので、その成果をすぐに発揮できるものもいれば、すぐには変わらない方もいらっしゃいます。

特に、問題点としてあげられた原因にモビリティの不足(柔軟性不足)や筋力不足があると短時間では改善しにくいと思われます。

そのため、「現状の動作」を確認して、今後の練習は何をどのように行えばいいのか明らかにするために動作解析を取り入れていくと上達の早道になるのではないでしょうか

「自分の投球動作で気になる部分があるけど、実際はどうなっているかわからない」

「全力で投げているのに球速が全然上がらない」

「怪我をしてから球速が戻らない」 etc…

来られたお客様からは、このようなお声をよく聞きます。

このnoteを読んで、同じようなことを思っている方は是非一度測定してみてください!

このような動作解析を受けてみたいという方はぜひ上記よりお申し込みください!お問い合わせもお気軽にご連絡ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?