墨の始まり

この記事は、2017年にブログに掲載したものを加筆・修正したものです。

古代中国、殷の時代に現在の漢字の起源になる「甲骨文」が生まれました。牛の肩甲骨や亀の甲羅に文字が刻まれています。

刻まれたものですから、刻んだものは硬い鑿のようなものか石の刀のようなものではないかと想像できます。

けれど、その甲骨文字の中には、墨で書かれた跡があるものがあということです。この墨で書かれた部分は、甲骨文字を刻むための下書きと考えられます。つまり、そのような漢字の始まりの初期の段階ですでに墨が使われていたことがわかっています。また、その当時の墨は書のためだけでなく、入れ墨として身体にも使われていたようです。殷、あるいは周と呼ばれる時代のことですので、紀元前1500年頃にはすでに墨が使われていたということになります。

この頃の墨がどのようなものであったかは想像の域を出ないのですが、おそらくは天然の黒鉛(石墨)だったのではないかと考えられています。

秦時代に出土した石硯には、磨石と呼ばれる腹の部分の膨らんだ円柱形の石が一緒に出土しています。この磨石を使って硯の上で石墨をすりつぶし、漆を混ぜ合わせて墨液を作ったようです。やがて漆に代わって水に溶けやすい膠が用いられるようになりました。石墨を水に溶かしただけでは墨色が定着しませんので、漆や膠を混ぜたのです。

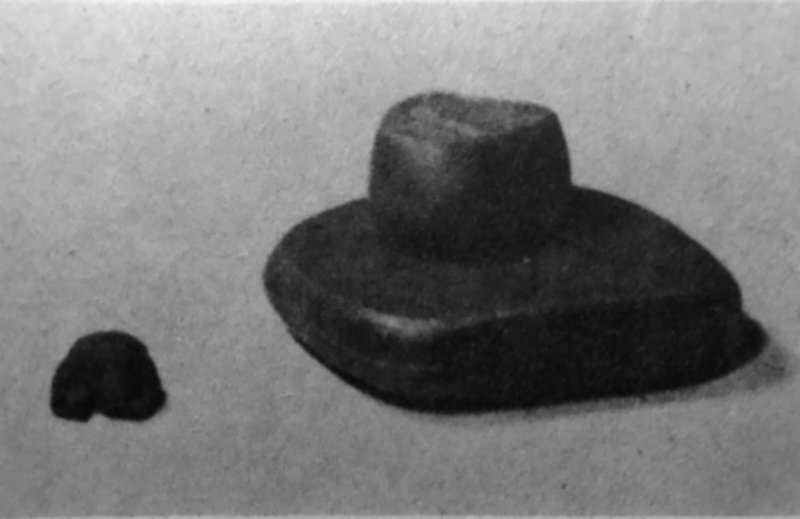

時代が降り、漢の時代には松煙が使われ始め、「墨丸」と呼ばれる球状、あるいは円盤状の墨が作られるようになりました。この墨丸を磨石ですりつぶしていたそうです。この墨丸は現在の固形墨のように大きなものではなかったのですが、この頃までは、木簡・竹簡などに小さな文字で書かれることが多く、少量の墨があれば事足りたのでしょう。

その後、紙が普及するようになると書かれる文字も大きくなり、必要な墨量も自然と増え、すりやすい形の固形墨が作られるようになってゆきました。

参考:

墨運堂

http://www.boku-undo.co.jp/HP/histry/histry1.html

東方交易

http://www.rakuten.ne.jp/gold/touhoukoueki/Suzuri_Kotankei_01.htm

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?