太田三郎と創作版画(上)

今回は、創作版画と太田三郎の関係について取り上げてみたい。

本来は、もっと細部を詰めてから公表するつもりであったが、清須市はるひ美術館で、2024年11月〜12月に太田三郎展が開催されることとなり、これまでにわかっていることを整理するのも意義あることだと思い、公開することとした。

1 創作版画とは

太田三郎は短い期間であるが、創作版画の領域で活動している。

創作版画が認知されるまで、版画は、複製の工芸品と見なされることが多かった。創作版画とは、〈複製〉ではない〈創作〉としての版画という意味である。

1927年に帝展は、日本創作版画協会の提言を受けて、版画の出品を受理することになった。この帝展の版画受理に際して、日本創作版画協会では、創作版画についての定義を定めることとなった。それは「創作版画とは、複製を目的とせざるものにして、自創、自摺によって、創作する絵画の一種である。」というものであった(注1)。「自創」という部分が「自刻」に変えられ、「創作版画とは、複製を目的とせざるものにして、自刻、自摺によって、創作する絵画の一種である。」という言い方が普及していった(注2)。

制作者が内的なモチーフにもとづいて、自ら版を彫り、自ら版を摺ることが創作版画の要件となったのである。

加治幸子氏は、伝統的木版が、画像を複製する手段として認知されていたことについて次のように指摘している。

日本の版画を代表する浮世絵版画を含めて、日本古来の伝統を引き継ぐ木版印刷の技法は、絵画作品そのものを制作するというよりも、版画の複数性が重視され、 絵画の複製手段として、今日の印刷や写真の代りの媒体として使われていた。 そのことは浮世絵版画においては、 絵師・彫り師・摺り師がそれぞれの仕事を分担し、絵画の創造性は絵師が、 版画としての彫る作業、摺る作業については、彫り師・摺り師が責任を持つという分業の世界がつくられることになり、版画というと技術面が重視されがちな状況となっていた。 明治期に入ってもその傾向は続き、版画が有する独自のマチエールを使って、その特色を生かした作品を制作するということよりも、メディアの一手段として、版画という複製技術が使用されている状況にかわりはなかった。

加治幸子編著『創作版画誌の系譜 総目次及び作品図版』(平成20年1月30日、中央公論美術出版)13ページ

明治期に入っても、伝統的木版の世界では、「絵師・彫り師・摺り師」の分業体制が維持され、木版の技法は複製印刷の枠内に存在していた。

しかし、大量印刷のための技術革新の動きの中で、立ちおくれた木版はその美術面が注目される。また、版画を自立した表現ととらえる西洋美術の考え方も伝わってきた。

そうした中で、自立した版画を自主制作する創作版画を目指す動きも出てくる。

加治氏は創作版画について次のように記している。

鑿の特性を生かし、版による表現を重視し、 版独自の魅力を引き出す個性的な版画。 制作するにあたっても、一人の作家が下絵を描き、 版を起こし、 摺り上げる、 という一連の作業、 すなわち版画というものの最初から最後までの全ての行程をこなして、 一枚の作品を完成させるという試みである。それは 「自画・自刻・自摺」 という言葉に集約され、 表現されている。 そのようなプロセスで制作された版画は、やがて 「創作版画」 と呼ばれるようになる。 当時の代表的な展覧会である帝国美術展覧会(通称、帝展)では、版画という表現方法で制作された作品は、確固たる地位を与えられず、技術面からの評価において工芸品としての取り扱いを受けていた時代である。 そんな時代下にあって〈自画自刻自摺〉という新しい考えを根幹にした芸術の試みは、 版画という新たなジャンルを確立する新芸術運動となって発展していく。 いわゆる「創作版画運動」と呼ばれるものである。

加治幸子編著『創作版画誌の系譜 総目次及び作品図版』(平成20年1月30日、中央公論美術出版)13ページ

複製印刷の技術としての木版と、創作版画の間に断絶があったわけではない。西洋画を木版で複製するなどの時代的な要請があり、木版の複製技法が洗練されてゆくなかで、伝統的木版の枠に収まらない版画技法の創作性を喚起する萌芽もあったのである。

また、コマ絵は、〈すぐそこにある木版画〉として、雑誌や新聞の紙面にすぐ見出せるありふれた存在であった。ありふれた存在であるがゆえに、コマ絵の木版としての凡庸さを改善したいという動きもあったのである。

西山純子氏がコマ絵と創作版画の関わりについて、重要な指摘をしている(注4)。さまざまな印刷手法を誌面上で試みた雑誌『方寸』の描き手、石井柏亭と森田恒友の発言などを引用して次のように、西山氏は述べている。

描き手の側からも、柏亭と恒友の貴重な証言がある。 柏亭は「私の挿繪」(「書物展望」 第五巻第一号、昭和十年十月)で『方寸』発刊の頃を語り、新聞挿絵のよくない彫りが原因で「自刀木版」や「自畫石版」を手がけるようになったと回想している。彫りの拙さは当然コマ絵にもあてはまり、恒友は既述した「簡素な一藝術」(引用者注−大正2年11月16日『大阪朝日新聞』日曜附録「版画展覧会」)において、「実用」一点張りで堕落した木版術から離れて、自刻自摺により「生命のある」 版画を作るべきだと書いている。同じく既述の佐々木金仙 「版畫と漫畫」(引用者注−明治44年12月『美術之日本』第3巻第11号) でも、近年の自刻の動きについて「此の人達は、木版を唯市井の職人の手に委して、何等原畫の風韻氣分をも傳えんとは欲しない單なる機械的の刻を嫌き足らず思つたのである」と、創作版画のひとつの契機を明かしている。

コマ絵の作者たちは、職人の彫りに満足していなかったことがわかる。

まとめの記述として、西山氏は「これらの言説からわかることは、創作版画がコマ絵の流れに位置し、なおかつその「他刻」の未熟ゆえに分岐したということだ」と述べている。

この指摘を、太田三郎の創作版画への接近に引き寄せて考えてみれば、スケッチ画(コマ絵)作者として、多くの絵を「他刻」にゆだねていた太田にも、自刻への欲求が生じる可能性は大いにあったということになるだろう。

なお、複製技法としての木版の進化については、水彩画の木版画化について記した下記記事を参照されたい。

2 「近代版画家名覧」

版画堂のサイトに「近代日本版画家名覧 (1900-1945)」の一部(ア行の項目)が公開されており、その中に太田三郎の項がある。版画堂の樋口良一氏の執筆で、版画家としての太田三郎に注目した、特徴がある記述となっているので、以下に紹介したい。

太田三郎(おおた・さぶろう) 1884 ~ 1969 1884(明治 17)年 12 月 24 日愛知県西春日井郡西枇杷嶋町に生まれる。17歳で上京、白馬会洋画研究所で黒田清輝に師事。日本画を寺﨑広業に学び、沙夢楼(さむろふ)とも号す。1910年第4回文展に油彩画《ビーヤホールの女》が初入選、1913年第7回文展で油彩画《カッフェの女》が三等賞を受賞。当時の洋画家には珍しく『新 小説』(春陽堂)などに木版口絵を手掛け、明治末頃からの絵葉書ブームに乗じた『ハガキ文学』(日本葉書会)や『女学世界』(博文館)などにアール・ヌーボー風な意匠 の表紙絵や絵葉書の図案を描く。また洋画趣味の普及か らスケッチや水彩画を始める初心者のために『スケッチ画法』(弘成館書店 1906)、『鉛筆スケッチ習画帖』(第二輯のみ確認 日本葉書会 1907 石版全12葉)、木版刷の俗謡画集『朝霧(あさぎ里)』上・下巻(精美堂 1912)を出版する等早くから版とかかわる。1913年2月創刊の文芸雑誌『ル・イブウ』(LE HIBOU)に《妊婦》を発表。大正期に「版画」を特集した『現代の洋画』 第 23 号・版画号 (日本洋画協会 1914.2)では、山本 鼎、石井柏亭、坂本繁二郎の外に、戸張孤雁、岡本帰一、 南薫造、富本憲吉などと並んで太田三郎が「世間に定評 のある〔版〕画家」として紹介され(松本文雄「新木版画の去来」)、大正期の代表作の一つ多色木版《カフエの女》(『現代の洋画』第 23 号・版画號」掲載)や自画木版《銭湯〔女湯とも呼ばれる〕》(1914)を制作するが、版画の制作はこれにとどまり、以降制作は知られていない。 1920年~ 1922年まで渡欧、フォービズムやキュービズムの影響を受けて帰国。以来、光風会、帝展に出品し、 1924年光風会会員、1933年帝展審査員となる。また君島柳三のペンネームで川端康成『浅草紅団』(東京朝日新 聞連載 1929.12 ~ 1930.3)や矢田挿雲『太閤記』(報知新聞連載 1924 ~ 1934)などの挿絵画家としても知 られる。戦後は郷里の愛知に戻り、愛知県の美術振興に寄与。1955年~ 1960年まで愛知県立美術館館長を務めるが、病気のため退いて、晩年は東京都武蔵野市に移る。1969(昭和 44)年5月1日同地で逝去。【文献】『現代の洋画』23(版画号(日本洋画協会 1914.2)/『日本美術年鑑』昭和45年版(東京国立文化財研究所 1971) /『創作版画の誕生』図録(渋谷区立松濤美術館 1999)/『ローダー・コレクション 美しき日本の絵はがき展』図録(逓信総合博物館ていぱーく 2004)(樋口)

*参照2024年4月26日

記述の要点を整理してみよう。

太田三郎の創作版画としての活動期間は、1913年〜1914年できわめて短い。

太田三郎の創作版画の作品は、《カフエの女》、《銭湯》などで、きわめて少ない。

太田三郎は、1913年2月創刊の文芸雑誌『ル・イブウ』(LE HIBOU)に版画《妊婦》を発表している。

『現代の洋画』第23号「版画号」(1914年2月)の「新木版画の去来」という記事で、太田三郎は「世間に定評 のある〔版〕画家」として紹介されている。

1913年以前、太田三郎は木版刷の俗謡画集『朝霧(あさぎ里)』上・下巻(精美堂、1912年)を刊行しているように、早くから木版にふれていた。

いまのところ、太田三郎がどうして創作版画を制作したかについての太田自身の証言を見つけることができていない。

雑誌『ハガキ文学』の編集にかかわっていた太田三郎は、若い頃から、色刷りの口絵や、単色のスケッチ画など、印刷技法としての木版に接していた。

おそらく、原画作成者として、彫版や刷りに指示を出したこともあるだろう。『朝霧(あさぎ里)』上・下巻(精美堂、1912年)の木版は見事な多色木版であるが、彩色した版下絵である「さしあげ」を彫り師に提示していた可能性がある。

印刷としての木版制作の現場に通じていたことが、太田が創作版画に自ら進み出る動機の一部をなしているように思われる。

太田と版画の関わりの一端について、雑誌『ル・イブウ』について調べたことを記してみたい。

2 雑誌『ル・イブウ』について

樋口良一氏の「近代版画名覧」の「太田三郎」の項には、『ル・イブウ』という雑誌に太田が《妊婦》という版画を掲載したことが記されている。

どのような作品か気になっていたが、今回、雑誌の復刻版を入手することができた。できれば、すべてオリジナルで紹介したいが、筆者の資力や探索力に限界があり、復刻版に頼ることをお許しいただきたい。

まず、目次を紹介しておこう。

黄金戴(戯曲) 長田秀雄

一独逸人の画室(版画) 石井柏亭

佐保姫(歌) 与謝野晶子

活ける屍(翻訳) 林久男

雁(版画) 松宮芳年

眼に訴ふる劇(評論) 中村吉蔵

女の愛(詩) 茅野蕭々

牧童(版画) 辻永

粘土(翻訳) 金子紫草

からす(版画) 本間国雄

カンデインスキーの象徴芸術論(評論) 中井宗太郎

姙婦(版画) 太田三郎

舞台の影(詩) 土岐哀果

狂せんとするものゝ日記(随筆) 武林無想庵

磯を慕へば(版画) 川上涼花

若きアキレス(翻訳) 秦豊吉

浅草にて(版画) 大野隆徳

ひとりゐて(歌) 茅野雅子

長官と狂女(戯曲) 秋田雨雀

桐の実(版画) 小野竹喬

瑪里洞より(随筆) 井田絃声

新年雑誌の表紙の印象

小山内薫氏を送る

永井禾原氏の葬儀

編輯夜話

表紙と裏絵(自刀) 津田青楓

*雄松堂出版復刻版(2007年2月)による。

奥付では版元は木菟社、発行人は渡邊元となっている。この渡邊元がどのような人物であるかはわからない。

ただ、『三田文学』第4巻第2号(大正2年2月)の「寄贈雑誌」の欄に「井田絃声氏の文芸美術雑誌「ル・イブウ」は二月一日初号を出す。籾山書店発売。」とあり、井田絃声が編集の中心にあったことがわかる。

この井田については『日本近代文学大事典』に立項があり、Web版(ジャパンナレッジパーソナル)から引用しておこう。

井田 絃声 いだ げんせい

明治19・2・日不詳~没年月日不詳 1886〜

小説家。

東京生れ。本名秀明。東京府立一中卒業後、創作を志して巌谷小波の門に入った。『脚本 隅田川』(「歌舞伎」明40・10)『脚本 盲目』(「三田文学」明43・8)『脚本 最後の小町』(「三田文学」明44・5)『京都』(大1・12 木兎社)などの作品がある。(森本修 1984記)

井田は、巌谷小波のサロン木曜会の一員で、脚本家として活躍したようだ。小説『京都』の版元が『ル・イブウ』と同じ木菟社である。おそらく、井田は木菟社に深く関わっており、『ル・イブウ』発行の中心にあったことが推測される。

『ル・イブウ』という誌名は、フランス語Le Hibouでミミズクのことである。版元の木菟社という名称もこれに関連している。

紅野敏郎がこの雑誌『ル・イブウ』に注目して解説を残している(注3)。

紅野は『ル・イブウ』の特色として4つの点をあげている。

第1点は、雑誌の文学的系譜についての指摘で、紅野は「その内容はひとくちで述べれば、第一に「明星」−「スバル」−「三田文学」の延長線上の性格を相当強く持ったものといい得る」と述べている。

第2点は、執筆者の人脈にかかわる特色で、「中村吉蔵の演劇評論、土岐哀果の詩、秋田雨雀の戯曲などが象徴するように、早稲田にゆかりを持った人びと(しかし「早稲田文学」とは一歩の距離を保とうとした人)も動員されている事実である」と、紅野は指摘している。早稲田大学出身者が多いが、『早稲田文学』に顕著な自然主義的傾向とは一線を画しているというのである。

第3の特色は、美術への関心が明瞭に現れているところで、「石井柏亭・本間国雄・太田三郎・川上涼花・辻永・小野竹喬・大野隆徳らの版画や中井宗太郎の「カンディンスキイの象徴芸術論」など美術全体に対する十分な理解を持って編集されている」と紅野は指摘している。美術への関心のなかで、とりわけ重要なのが、雑誌の中にはさまれる木版を「版画」として認知しようとしたことである。

第4点は、全体の誌面構成について、「詩歌と戯曲と翻訳と評論と随筆と美術、そして小説排除という姿勢のなかに、「ル・イブウ」という雑誌の、一九一三年(大正二)という時点でのユニークさが確認出来る」と、紅野は指摘している。

さて、第3点の強い美術への関心は、表紙画や挿画の「版画」としての扱いというかたちで具体的に現れている。

表紙と裏表紙は、津田青楓の「自刀」すなわち画家自らが彫版する木版画が使われている。

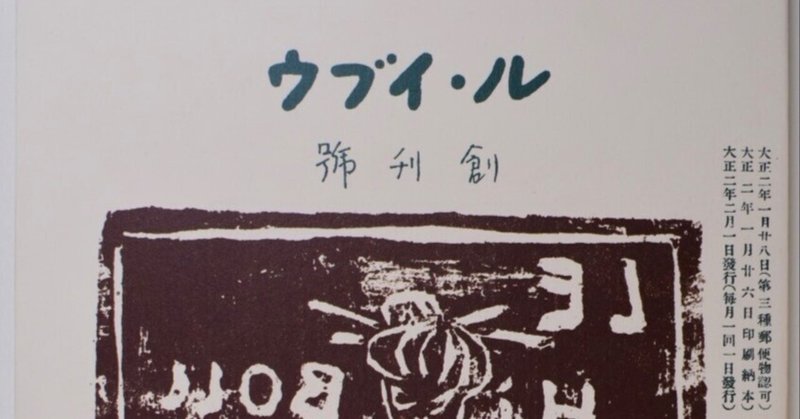

3 『ル・イブウ』の表紙画

『ル・イブウ』の表紙画は、津田青楓が「自刀」、すなわち自身が彫版した木版画である。

復刻版から引用して示したい。

*雄松堂出版復刻版(2007年2月)による。

子どもを描いているのだろうか。木版の粗い彫りによって、プリミティブな線が表現されている。陰刻の線による単純な表現であるが、そのため版画としての特色であるかすれなどが強調されている。

おもしろいのは、LE HIBOUという誌名が反転してしまっていることだ。図や文字を反転させないように、簡単なコマ絵でも、版下の絵を版木に反転させて貼り付け、版を彫るのが常套であるが、そうした手続きは無視されている。

版下絵なしに「自刀」で自由に彫ったのだという意思表示であろうか。

津田青楓(1880−1978)は京都の生まれ、谷口香嶠に日本画を学び、また関西美術院で浅井忠から洋画、水彩画の手ほどきを受けた。京都染織学校で学び、京都高島屋図案部に勤務した後、1907年から10年までパリに留学し、アカデミー・ジュリアンでジャン・ポール・ローランスの指導を受けている。夏目漱石の本の装幀を行ったことでも知られ、斬新な表現を開拓したヒユーザン会の創立にも加わっている。

『ル・イブウ』の表紙木版の斬新さがどこから来るのかは、明確に指摘できないが、津田青楓は雑誌『ホトトギス』掲載のコマ絵で、思い切った表現を試みている。

『ホトトギス』200号(第16巻6号、大正2年5月)に掲載された《お化粧》を例示しておこう。

思い切った省筆で鏡台に向かう女性をとらえている。線のかすれが、筆で払った感じをよく出している。木版ゆえにそうした効果の彫りができるのだ。

まだ、デフォルメはそんなに強く現れていない。

『ホトトギス』は、文学美術を並称した第一次『明星』が1908年に100号で終刊したころ、「挿絵」に力を入れていくという編集方針をたった。『ホトトギス』では、コマ絵を挿絵と呼んだのである。

その成果は、高浜虚子編の『さしゑ』(明治44年7月、光華堂)に集成されている。『さしゑ』から津田青楓の2点を引用紹介しておこう。

その前に少し脇道に入るが図版についての考えを示しておきたい。2点とも少し画像が湾曲しているが、本の絵を見るときは湾曲が出てそれが普通であるので、本を傷めてまでフラットな画像を撮影することはやめている。

以前は、フラットな画像を撮影したいがために、状態の悪い本を複本として購入しそれを解体しようとしたこともあるが、本を壊すのは忍びないので実行はしなかった。いまは、ふつうに本を開いた状態で撮影して、それで十分だと考えている。

《くしけづる人》は、《お化粧》と同工であるが、線は筆ではなくペンのものである。人物の表情に意図的なくずしが見られる。

《DANS L'EGYPTE》(エジプトにて)は、踊る女性を描いているが、有名なイタリア未来派のジャコモ・バッラの《鎖につながれた犬のダイナミズム》(1912年)における、犬の歩行を連写でとらえたような表現を想起させる。時期的には青楓の方が、バッラより先行している。

一種の遊びが感じられるが、コマ絵がスケッチとしての客観性を持つという考え方からは自由である。

これらは構図やタッチは斬新であるものの、版下絵が示され彫り師が彫版したものである。彫版は、指示どおりにしっかりなされている。彫版の訓練を受けていないものが彫ると、『ル・イブウ』の表紙画のように、かすれやノイズが出る。しかし、それが逆に創作版画の証ともなるのだ。

さて、『さしゑ』に収録された木版の絵を見ていると、タッチが多種多様であることに気がつく。それは、画家の個性の表れであるが、木版という表現手段に着目すると、そこには創作版画につながる広範な可能性が潜んでいることに気づかされもするのである。

4 雑誌『ル・イブウ』の「版画」

ずいぶん回り道をしてきたが、『ル・イブウ』に掲載された太田三郎の《姙婦》という作品をを引用紹介しておこう。

*雄松堂出版復刻版(2007年2月)による。

『ル・イブウ』の復刻版が届いたとき、包みを解いて、真っ先に太田のこの作品を見たのだが、最初の感想は「なんだ、普通のコマ絵じゃないか」というものであった。

比較のために、スケッチ画集『蛇の殻』(明治44年3月、精美堂・博文館)から、横たわる女性の画像を紹介してみよう。

線のタッチに違いがある。『蛇の殻』の図のほうは、木版ではなく、金属版(亜鉛凸版)である可能性がある。

《姙婦》が黒白の対比を強調しているところは、木版に彫ることによる効果を計算しているかもしれない。

ただ、差異はあるが、2つの絵は、コマ絵、スケッチ画としての共通性が感じとれる。

少し考えなおしてみると、雑誌の誌面に掲載された木版のコマ絵を「版画」として見るというのは、視線の変更によって同じ対象が違ったものとして認識されるということを示している。

すなわち、コマ絵として慣習的に扱われてきたものを「版画」として自立させようという志向が『ル・イブウ』の誌面にはあるのだ。

『ル・イブウ』で、版画を重視したのは、「編輯夜話」に「萌芽」名義で執筆している人物である。主宰である井田絃声は、演劇について多く記している「紅太郎」ではないかと推測される。「萌芽」名義の人物が、編集人の渡邊元であるのか、はたまた寄稿者のうちの誰かなのかはわからない。「萌芽」名義の人物は「新年雑誌の表紙の印象」という雑記も執筆しているので、誌面に美術の要素を導入した当事者だと思われる。

「編輯夜話」に書かれている「萌芽」名義の内容は次のとおりである。

〇日本の版画も愈々発達して来たとよく専門家からきく。日本の版画も是れから一つの芸術品として取扱つて行くべきものだろう 本誌は斯くの如き一個の芸術品を発表する機関の貧しき今の時代に、日本の版画も詩や小説などと同じやうに取扱ふ機関も本誌で作らうと思ふ。今迄何処の雑誌にも沢山あるけれど大抵は記事や文章の間に挿入されてあるから、従つて其絵を見る余裕がないといつていゝ。だから画家の方でも斯ういふ処へ挿入される絵は大抵一寸したスケツチの一部に過ぎなかつた。此の事を画家の諸家にいつたら大抵の方は皆賛成して下さつた。 本間国雄氏太田三郎氏石井柏亭氏等も種々と意見を述べて下さつた。 太田三郎氏と本間国雄氏は来月号からは本誌の為に自らの絵で自らの刀を執られるさうである。 定めて面白い事だらうと読者と共に楽しみにしてゐませう。本誌の表紙絵も津田青楓氏の自画自刀は目次の通です。本誌創刊号に斎藤興里氏の絵を洩らしたのは残念でした。来月号には是非書いて頂く事になつてゐる。(萌芽)

版画の表題と作者名を記した1ページをとって、絵を掲載しているのは、余白を埋めるコマ絵のようなものではなく、絵を「版画」として自立させるための配慮であることがわかる。

さらに一歩を進めて、次号に本間国雄と太田三郎の自画自刀の版画を掲載すると予告しているが、残念なことに、『ル・イブウ』は創刊号のみで終わってしまった。

もし実現していれば、創作版画史の上でも注目される出来事となっていたかもしれない。

太田三郎が創作版画の代表作《カフエの女》を『現代の洋画』 第23号「版画号」 (日本洋画協会、1914年2月)に寄稿するのは、約1年後のことである。

『ル・イブウ』での経験が、自画自刻の創作版画へ進み出る契機を作った可能性があるだろう。

印刷された絵画の領域で、早くから活躍していた太田三郎は、ごく自然にそこから連続したものとして創作版画をとらえていたのである。

注

(注1)恩地孝四郎「創作版画について」(初出は1926年10月、『風』創刊号)。引用は恩地邦郎編『恩地孝四郎版画芸術論集 抽象の表情』(1992年2月、阿部出版)所収のものによった。

(注2)恩地孝四郎「創作版画の意義」(初出は1928年8月、『版画CLUB』第1巻第4号)。引用は恩地邦郎編『恩地孝四郎版画芸術論集 抽象の表情』(1992年2月、阿部出版)所収のものによった。

(注3)紅野敏郎『雑誌探索』(1992年11月、朝日書林)「「ル・イブウ」創刊号」53〜55ページ。本文引用は本書による。

(注4)西山純子「コマ絵雑考」(増野恵子 他編『もやもや日本近代美術ー境界を揺るがす視覚イメージ』2022年12月、勉誠出版)

*ご一読くださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?